电影《穿条纹睡衣的男孩》剧照。这部电影中身为纳粹军官的父亲通过欺骗儿子的方式隐瞒罪行,最后导致了另一场悲剧。

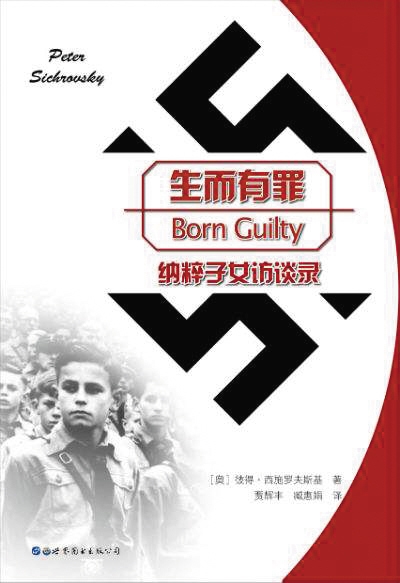

《生而有罪——纳粹子女访谈录》

(奥)彼得·西施罗夫斯基 著

贾辉丰、臧惠娟 译

在书中,作为集中营受害犹太人的后裔,西施罗夫斯基访谈了多名纳粹子女,深度讨论关于原罪、价值观、历史真相的问题。他表示,“和解只能是一种请求,受害者有权接受或拒绝。”

对于纳粹统治及其暴行的反思一直是当代德国文化中的一个中心议题,相关书籍层出不穷,《生而有罪——纳粹子女访谈录》则是其中角度较为新颖的一部。1987年2月,这本书的部分章节在德国《明镜周刊》上分三期连载,和许多其他此类书籍一样,连载内容立刻引起广泛关注,读者的反应大大超出作者和杂志编辑的预料。也就是说,尽管过去半个世纪了,但纳粹统治及其暴行仍然牵动着德国当代生活的神经,人们关注这一段历史的方方面面,关注这一段历史的每一个细节,并提出或者表现出自己的态度——或惊讶或忏悔或辩解或茫然或抗拒。就像一位受访者莫尼卡说的那样:“看了历史纪录,以及有关的书籍和电影,我现在开始相信他们肯定算做罪犯。”

横亘在两代人间的纳粹史

战后德国尽管有纳粹的同情者和支持者,但是社会上主体的主流氛围仍然是反思性的,即纳粹暴行为什么会在德国这块诞生过康德、黑格尔、叔本华、歌德和席勒等文化巨子的土地上发生。因为这样的文化背景,这本书才会有产生的可能,试想如果德国整体上对自己过去的罪孽讳莫如深,所有历史真相被掩盖得密不透风,孩子们对于几乎近在眼前的历史也懵然无知,那么他们也就不会和自己的父辈因为纳粹历史而发生冲突,至少在本书中大部分纳粹分子对于自己的家人和孩子是关爱的,是尽到做父母的义务的。但是整个德国的反思气氛波及德国的每一个家庭,就算父辈对此缄口不言(的确,大多数纳粹分子家庭都小心翼翼避开此类话题),孩子们也很容易从学校播放的有关集中营的纪录片中获知部分实情,或者便利地从学校图书馆中借到莱维、博罗夫斯基、迈内克和沃格林的著作。当他们获知真相,他们眼中的父辈即刻发生某种变形,而这正是这本书张力和意义之所在,而采访者奥地利著名记者西施罗夫斯基则希望从这一视角,探讨新一代德国人对自己历史暴行的反思状况。他创作这本书的动机和很多此类书籍一样,就是纳粹的暴行会在未来重演吗?

意大利大学者克罗齐尝言:“一切历史都是当代史。”这本《生而有罪》则以某种极端的方式阐释了这句话。西施罗夫斯基所有采访对象几乎都是在战后出生的,但是在他们出生之前的那段可怕历史总会在某个时刻突然从书本里走出来,成为笼罩在他们头顶之上的真实的乌云,他们和父母的关系突然变得怪异或者说一落千丈,而他们自己的命运也难以避免被牵涉其中。受访者安娜对于历史对个人生活的突然闯入有精彩描述:“我知道曾有过集中营,有六百万犹太人被杀害。这些都是老师讲的,但老师也讲童话,像《小红帽》的故事。但看在上帝分儿上,有谁告诉我们,我们自己的父母也卷入其中?”为了解除心中的迷惑,她偷看了父亲的文件,“我在那里发现了一切——身份证、底稿、文件、证人证词。”在那一刻,安娜对父母突然产生了一种陌生感,我们知道正是那段冰冷的历史插在两代人之间,使他们几乎形同陌路。尽管安娜在后来的生活中还在尽自己做女儿的义务,但有些东西一去不返了。安娜和丈夫结婚时甚至没有邀请两方家长参加,“我们想重新开始,没有旧日的人物在场。”

另一个相似的故事发生在苏珊娜身上,她的父亲看起来和那些冥顽不化的纳粹分子有所不同,他愿意和女儿谈论过去,甚至还不忘告诫她:“要告诉你的孩子,这些再不应当发生。”苏珊娜16岁那年,父亲带她去参观奥斯维辛,他了解奥斯维辛,战争年代他曾在那儿驻扎过。父女俩跟的是一个讲德语的旅游团,团里和苏珊娜年龄相仿的少年很多,但他们大多数是受害者的子女。这位父亲大概是这本书里唯一以批判的角度谈论过去的父亲,但家庭的悲剧依然无法避免。苏珊娜有一个儿子迪特尔,随着迪特尔的逐渐成年,他对于历史也产生了浓厚的兴趣。迪特尔参加了一个学习小组,探讨他们所在城市的犹太人历史以及最终的命运。苏珊娜夫妇俩当然支持儿子,并为此感到骄傲。但历史是残酷的,迪特尔逐渐发现外祖父在战争年代的真实形象,而且他们居住多年的住所,也是从一家被赶往奥斯维辛并死在那里的犹太人手中获得。这不仅使迪特尔对外祖父产生愤怒的敌意,而且也影响到苏珊娜对父亲的态度。当苏珊娜和儿子到养老院询问父亲当年的真实情况时,苏珊娜父亲否认一切。但在苏珊娜心里,父亲在那一天已经死去,“我不再认识那个我继续探望的人……现在,即使是另外一个人坐在轮椅中,我也可以推他绕着花园散步,我甚至不会注意到这一点。”安娜和苏珊娜的故事之所以让我颇为感动,一方面是因为她们本身清晰的是非观,她们对纳粹暴行的批判意识,另一方面也是因为父辈所犯罪行给她带来的痛苦——一种亲情的撕裂。

总体而言,《生而有罪》的受访人大多有一种反思历史的意识(当然有例外,比如那个傲慢的斯特凡妮就在极力为自己的父亲辩护),作为战后的一代,他们发现自己夹缠在外部的民主结构和家庭内部的法西斯结构之中,两种反方向的力量在撕扯着他们。他们不会仅仅因为自己父母对自己好,就轻易原谅自己的父辈在战争年代所犯下的罪行,他们对自己父辈罪行所感受到的痛苦,使他们获得了一种弥足珍贵的人性,这人性既指向纳粹暴行的受害者,也指向他们作为罪犯的父辈。德国大作家席勒曾经精彩地描述过什么是悲剧:“悲剧就是将善恶打个结,再抽紧,这时候只有上帝才能解得开。”世间万物皆是如此,想追寻纯粹的善,往往会不自觉陷入恶的泥潭。

书中记载的分道扬镳的姐弟俩布丽吉特和雷纳的对话,也涉及这个复杂的问题。姐姐是父亲的同情者,“我为父亲感到自豪,他有勇气投身于一场运动,只因为这场运动预示了更好的前景”。弟弟雷纳则对父亲持激烈的批评态度,“我期待着那一天,第三帝国的最后一名幸存者也咽了气,我盼望他们早日灭绝。”和姐姐相比,弟弟雷纳似乎更政治正确一些,但是奇怪的是他对姐姐反倒有一种亲近之感。

亲情是善恶的缓冲地带

在我看来,增加人性的厚度也许才是当务之急,对过去怀着一种痛苦的告别和和解也许才是迎接崭新未来的合理方式吧,而不是纠缠于你死我活的对错,话说回来谁会是完美的呢?在这一点上,作者西施罗夫斯基的态度也存在瑕疵,虽然他的写作动机没有问题——防止德国人忘记他们的历史,防止德国从集体的野蛮走向集体的遗忘。但他自己的犹太人身份实事求是地说,到底对他的研究造成某种干扰。好在,书的主体都是以受访者陈述的方式,这使他不必走上前台过于直白地表达自己的想法,但是书中有一章是西施罗夫斯基和一位纳粹子女赫伯特的电话记录,则显露出他咄咄逼人的一面,他甚至有些迫切地希望对方承认自己的父亲是罪犯是恶棍(当然这些都是事实),但他忽视了亲情的缓冲力量,而且我们马上要强调,这种缓冲力量是双向的,它对于社会公义和社会邪恶都有一种减震作用,它避免了善恶之间过于直白直接的相互残杀。

在西施罗夫斯基的潜意识里有一种父债子还的诉求,但父辈的罪就是父辈的罪,这种罪不具备天然的继承性,不错,许多纳粹的孩子因为父辈的罪恶感到羞耻感到痛苦,这恰恰说明人性在其中发挥了重要作用,而从严格的法律意义上,这些纳粹的孩子没有为父辈赎罪的义务,当然他们应该反思过去反思父辈的过错,以防止纳粹暴行再度发生,但这和“生而有罪”完全是两码事。这个书名有严重的误导作用,甚至有哗众取宠之嫌,西施罗夫斯基在后记里解释说,书名不是他的主意,是出于采访对象之口,但是当它被挑选出来成为书名,它无论如何成为作者想要强调的东西。

所有这些都足以说明反思历史之艰难,因为人性中似乎就有一种自我中心主义的倾向,对他人往往习惯性地有更严苛的道德诉求,而对自身往往缺乏足够的警醒。因此在汗牛充栋般的反思纳粹暴行的文字中,只有少数作家和学者掌握了一把灵活又准确的道德标尺,既衡量他人也衡量自己,诸如莱维、博罗夫斯基、凯尔泰兹和沃格林正是其中最杰出的代表。《生而有罪》这本书和上述作家作品还有相当大的差距,但它的优点是,当西施罗夫斯基隐身在受采访者之后时,受采访者所陈述的自身所处道德困境依然有打动人心的力量。也就是说,受采访者的口述某种程度上纠正了作者的某种极端观念,使这本书具备了更开阔的视野,进而成为人们反思历史反思纳粹暴行的一个有效视角。□凌越