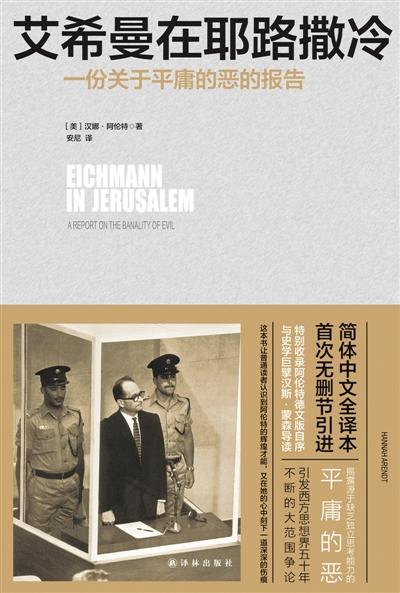

《艾希曼在耶路撒冷》

作者:汉娜·阿伦特

译者:安尼

版本:译林出版社

2017年1月

汉娜·阿伦特(1906-1975) 原籍德国,后迁居美国,20世纪最具影响力的思想家、政治理论家之一,著有《极权主义的起源》《人的条件》《精神生活》等作品。

安尼 辽宁葫芦岛人,北京大学德语文学博士,现供职于首都师范大学外国语学院德语系,研究方向为德语现当代文学、战后德语小说。教书之余,从事文学及人文社科翻译。

致敬辞

我们总是习惯于谈论那些以极端的僭妄、癫狂、贪残、暴戾为特征的邪恶。然而,汉娜·阿伦特“报告”的,是一个写字台后愚蠢、平庸、冷漠的官僚按部就班地作恶。她称之为“平庸之恶”,并问我们:一个人,这样的以恶为常、作恶不觉,究竟为何?他为何意识不到自己的作恶?

我们致敬《艾希曼在耶路撒冷》,当它在54年之后姗姗来到中国之际,我们没有感到任何隔膜与过时,而更痛切地领悟到:在艾希曼的奥斯维辛之后,存在的只能是对罪/恶的记忆、书写、良知的判断与责任,再也不能是浅薄的“奥斯维辛以后”了——一切以“时代”、“人性”、“生存”、“欲望”……之名所做的推诿、掩饰、美化、神话,都不过正是“平庸之恶”的续演。

这本书

研读中有太多震撼心灵的时刻

新京报:此次《艾希曼在耶路撒冷》中文译本是大陆首个无删节译本,能谈谈是什么机缘参与到这部作品的翻译工作?你对这本书印象最深的是什么?

安尼:尽管中译本姗姗来迟,但这本书对许多读者都不陌生。十年前我就读过它的德文版,之后久久不能平静。那时候,我对二战和纳粹罪责问题的认识还很肤浅。时过境迁,我的那本研究战后德语小说中罪责问题的博士论文早已出版,而当年一同留学柏林的王蕾师妹,如今也已是译林出版社的资深编辑。她了解阿伦特对我的意义,在拿到版权后第一时间就问我是否愿意翻译。对于我,这就好像一件期待已久的事。

那时我才确定,阿伦特是用英文写的这个庭审报告。由于审判的第一手资料为德文,我参照了由她授权并校验过的德语版本。阿伦特的英语句法仍有德语痕迹,尤喜长句、插入语和从句;表达偶有偏差含混之处,我便以德文版为准。于是,这个中文版依据的是两种源语言,而整个翻译过程就像戴着三个枷锁跳舞,虽有困顿艰苦,但总体感觉是美妙的。

经历逐字逐句的双语研读,有太多震撼心灵的时刻,一言难尽。要说印象最深的还是她在结语末尾那段角色扮演:假设自己是法官,对艾希曼宣读判词。这个看似孩子气的做法,再次反映出阿伦特对正义与公平的执著。她永远都是那个不会沉默的人,无论面前之事多么难以言说,她总有她的方式来表达立场。

这个人

洞穿一切仍不失凝视与关怀

新京报:你对阿伦特是什么印象,尤其是她主动请缨前往耶路撒冷观摩这场审判?她身上的哪个特质最触动你?

安尼:不同于国内大多数阿伦特粉丝,我研读阿伦特的作品始于她的一部人物传记,该书的雏形本是她打算申请教授资格的论文。阿伦特不拘泥于学科条框,不给自己做学术身份定位,这令我十分欣赏并钦佩。而这部庭审报告,又写得颇有跨学科意味,令不同学科背景的追随者慕名而来。

在我看来,阿伦特首先是一个勤奋的思想家。她以无涉功利的思考习惯和质疑精神,表达对这个世界的爱。她熟谙学理,却不固守教条,亦不热衷于为自己的理论树碑立传。她从不惮于表达感情,不放弃任何唾弃丑恶的权利。她充满斗争精神,同时又心怀至善。

新京报:对于艾希曼是什么印象呢?你同意阿伦特把艾希曼的所作所为归于“banality of evil”吗?对于“banality of evil”的中文译法其实一直有争议,你在翻译过程中是怎样考虑的?

安尼:至于艾希曼其人其事,我最早是通过德国剧作家海纳·基普哈特的《艾希曼兄弟》略知一二。无论是平庸之恶,还是以兄弟相称,都包含着一层深意,即反对把纳粹阐释为魔鬼的做法,主张将所谓的恶魔还原成真实的人。

艾希曼事件证明,人性中的自私、虚荣、惰性,在极权时代会造就万劫不复的灾难。放弃对事情来龙去脉的思考,以服从命令的军队思维模式主导一切言行,导致他认识不到这个世界的关联,也认识不到自己作为个体的责任。阿伦特并未把艾希曼的行为归纳为平庸之恶,而是归因于放弃思考。平庸之恶这个副标题,只出现在全书的最后一句话中。后来阿伦特也曾表示,这个灵光一现的措辞,被外界过度放大,有违她的初衷。

至于翻译的问题:究竟是恶之平庸还是平庸的恶?尽管德文也是以“平庸”作为核心词,但作者本意是通过一个个案,深入繁杂的历史丛林,靠近她内心悬而未决的问题:真实的纳粹究竟是怎样的人?纳粹之恶是魔鬼附体吗?阿伦特曾钻研过康德哲学,而在康德的时代,还没有“平庸之恶”的提法。只有作为“根本恶”的对应物,“平庸之恶”才有意义。

这一年

人们越来越关注公平和正义问题

新京报:这一年你个人还在从事翻译工作吗?对过去的一年有什么感受?2017年发生了很多事,你觉得在当下我们读这本书,有没有什么地方是需要特别关注的?

安尼:过去一年我几乎没有再从事翻译。时间和精力不足是主要原因。不过,一旦遇到特别喜欢的作家或作品,我还是会接受新的翻译任务。对于2017年,我的一个深刻感受是,人们越来越关注公平和正义问题。我时常提醒我的学生,看一个文学作品或社会事件,可以有一定的感同身受,但要谨防沉溺其中,产生过剩的代入感。

许多看过二战战犯影像资料或文字记录的人,也会自问,假如是我会怎样?我认为这样的问题是无解的。能从书里反观自身,是好习惯,但是以古鉴今的意义,不在于虚拟已逝去的人物事件本身,而是警示和预防类似灾难的重演。通过阿伦特的书,思考的价值和个人的责任意识被推上了舆论的顶峰。我认为,放弃思考无异于一个学武之人自废武功。纵观过去一年乃至十年里发生的许多人为灾难,究其根源大抵如此。如果人失去了独立思考的意识,那么,与人类生活有关的一切责任、价值、意义都无从谈起。

答谢辞

安尼 辽宁葫芦岛人,北京大学德语文学博士,现供职于首都师范大学外国语学院德语系,研究方向为德语现当代文学、战后德语小说。教书之余,从事文学及人文社科翻译。

《艾希曼在耶路撒冷》的中译本能够顺利出版,首先要感谢译林出版社的王蕾女士。没有她的穿针引线,今天站在这里的人恐怕就不会是我了。感谢我的博士生导师、北京大学德语系的谷裕教授。没有老师的鼓励和提携,我不会在纳粹罪责与反思这个沉重的问题上徘徊至今,自然也就不会遇到阿伦特。感谢我的家人。没有他们的支持,我不可能潜心读书翻译,更不会有此时此刻。总之,感谢所有为这本书的诞生贡献力量的人!

各位专家学者和权威人士能够认可这个中译本,首先归功于阿伦特原作之伟大。我站在这里,完全是沾了原作者之光。阿伦特的书每出一个中文版,翻译都会遭到无尽诟病。念及此,我在翻译的过程中可谓小心翼翼,尽力完整准确地理解原作。然而翻译毕竟是再创作,只能摸索靠近无法完全吻合。所以,我十分期待中肯的评价和指正。无论如何,感谢辛苦研读、认真评选的你们!

最后,感谢新京报·腾讯联合发起的这次好书评选活动,让蛰居在象牙塔里的人与公共舆论接壤。一本书得以成为公认的好书,需要太多人的努力耕耘。无可否认的是,还有更多人的付出不为人知。为此,我希望这样的评选活动,多多益善。

本版采写/新京报记者 李佳钰