蓝博洲 1960年生于台湾苗栗,1983年开始创作小说,1987年加入陈映真创办的《人间》杂志报告文学队伍,从此展开迄今仍在进行的台湾民众史调查、研究与写作。出版有《台共党人的悲歌》《寻找祖国三千里》《幌马车之歌》等二十余部相关著作。现任中华两岸和平发展联合会主席。

《幌马车之歌》(增订版)

作者:蓝博洲

版本:生活·读书·新知三联书店 2018年3月

本书在寻访幸存者及其亲友并搜集查阅大量文献档案的基础上,以报告文学的形式,描绘了客家籍台湾革命青年锺浩东短暂而炽热的一生。

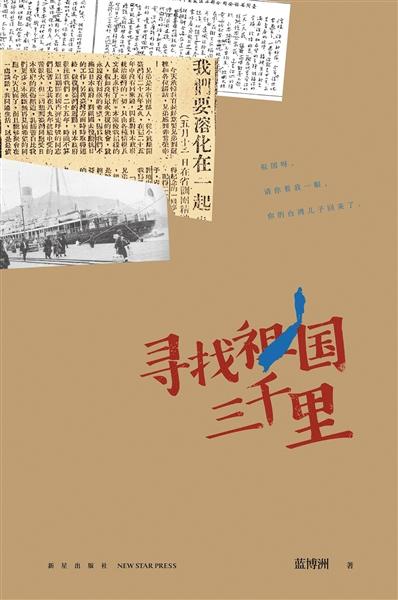

《寻找祖国三千里》

作者:蓝博洲

版本:新星出版社 2018年5月

关于台湾青年思慕祖国大陆,辗转回国参加抗日或地下党,战后却倒在白色恐怖的枪口下的一部报告文学作品。

侯孝贤导演的《悲情城市》剧照。

1988年9月,蓝博洲的《幌马车之歌》发表于台湾《人间》杂志。那一年,蓝博洲28岁。这部三万字的报告文学作品,根据不同历史人物的口述,结合历史材料剪裁编织而成,记录了台湾客家籍青年锺浩东和妻子蒋碧玉(蒋渭水之女)跨越海峡,九死一生奔赴中国大陆抗日,抗战胜利后回到台湾投身教育事业,任基隆中学校长,从事地下工作,最终于1950年“白色恐怖”中被枪决的真实历史。

《幌马车之歌》将一段被政治话语湮没的台湾民众史呈现在读者面前,一经发表,便在台湾引发轰动。导演侯孝贤读过后感慨“真的是先驱”,翌年以《幌马车之歌》的主角锺浩东为原型,创作并拍摄了《悲情城市》,获得威尼斯国际电影节金狮奖。1995年,侯孝贤又以《幌马车之歌》为题材,重新处理了压缩在《悲情城市》故事结局里的时空,拍摄了《好男好女》,获当年戛纳电影节金棕榈奖提名。

30年来,蓝博洲致力于挖掘上世纪50年代台湾“白色恐怖”时期被尘封的历史,就像意外陷入一方泥潭,“我被历史选择去书写、去记录,不晓得这是幸还是不幸”;又如同开启了一片新天地,透过个体的命运轨迹,挖掘整个台湾社会在战后经历的创伤和哀痛、遗忘和记忆。

文学之路开启

重新开始思考人生的意义

1960年,蓝博洲出生于台湾中北部的一个叫苗栗的客家小镇,父亲是工人,母亲是地地道道的农民,不识字。家中九个孩子,蓝博洲排行第八。因为家境贫寒,家里除了上学用的教科书之外没有一本书,有限的几本教科书也是从姐姐传给弟弟,再传给蓝博洲。

1975年,因为调皮捣蛋而失学在家的蓝博洲,做过绑铁条的建筑铁工、圣诞节灯饰工厂的工人,送过报纸,更多闲散时间则是和几个准备重读的同学在街头晃荡,“觉得自己的人生像小镇里面的垃圾纸屑,山风一吹就随风飘动,可是你也不晓得怎么办”。就在这时,闲极无聊的蓝博洲从家中翻出了一本封面已脱落、书页发黄的言情小说——《北极风情画》。

捧着这本做女工的姐姐留下的书,蓝博洲爬上后山,躺在日本神社的供桌上,在秋天的山风中读完了。书中传奇爱情故事让他神迷,从此,他爱上了文字。文学向少年蓝博洲勾画出一个讳莫如深的世界,“整天在找人生的解答,可是人终究难免一死,没办法解答,就不断看小说”。三年时间,他留在乡下的高中,每天书包里背一本小说、一份便当,如此进入了大学。

1979年夏秋之交,蓝博洲到台北读大学。大学期间,任文学社社长的他组织邀请杨逵、陈映真等日据以来的台湾乡土文学作家来校演讲,以文学为窗口,接触到一段不为人所知的台湾近现代史。8年后,蓝博洲到陈映真创办的《人间》杂志从事报告文学的工作,做了“第一次真正意义上关于台湾民众史的采访”。

咬住历史不松口

从《美好的世纪》到《幌马车之歌》

蓝博洲第一次真正意义的台湾民众史采访,其实先于广为人知的《幌马车之歌》。他在《人间》杂志工作时,偶然间听说了一位台湾医生郭琇琮的传奇人生。出身台北望族的郭琇琮生于日本殖民统治下的台湾,因成立反日学生组织被捕判刑,1950年11月惨遭杀害。通过“白色恐怖”时期被捕的“政治犯”林书扬,蓝博洲找到了郭琇琮的遗孀,通过采访得知在郭琇琮被枪决前,曾偷偷传递信息给妻子,说如果她能活下来,一定把他们的故事写出来,故事的题目都想好了,就叫《美好的世纪》。

老人说到郭琇琮的遗言:“……请把我的尸身用火烧了,撒在我所热爱的这片土地上,也许可以对人们种空心菜有些帮助呢……”蓝博洲被“彻底征服”了,这段采访也改写了他的人生轨迹。“之前找不到出路的困惑不见了,我确定了安身立命之所。”蓝博洲当下决定,他的人生将不再做别的事,就把像郭琇琮这样的台湾人的生命故事一个个挖出来,讲给更多的人听。

蓝博洲替生命终止于32岁的郭琇琮完成了遗愿,《美好的世纪——寻找战士郭琇琮大夫的足迹》发表。至此,蓝博洲一头扎进上世纪50年代的台湾历史现场,将那些戛然而止的年轻生命的轨迹复原。《台共党人的悲歌》中在黑暗历史时期仍怀有信仰的张志忠夫妇;《寻找祖国三千里》中不惜放弃学业,只身穿越朝鲜半岛,过鸭绿江,进入东北、华北沦陷区,最后抵达重庆只为参军抗日的吴思汉,一个个热血青年的短暂一生在他笔下复活,他急于去采访、调查、出入档案馆,对着字迹模糊的史料苦读。

“我要和时间赛跑,因为我知道,再过一段时间,等这些人都不在了,就没人去讲这段故事了。”从第一次偶然得知锺理和的兄弟锺浩东这个名字,《幌马车之歌》先后修订三版,从三万字扩充到六万字,再到今天的九万字。历史调查、口述史采集工作没有尽头。从前没人敢讲的事,现在出来讲,他要记下来;以前查不到的档案材料,因为档案馆重新开放,要去修正订补,“看不到也就算了,既然看到了,作为一个写作者,你有责任去看,去了解”。

“寻找锺浩东”之旅并没有因为《幌马车之歌》的发表停止,蓝博洲穿越海峡,继续踏访广东惠阳、梅县、蕉岭、韶关、南雄、始兴、罗浮山区,以及桂林、北京等地,继续现场核实和史料采集工作。

安身立命的寄托

从被遗忘的个体中打捞一个时代

15岁起就想做小说家的理想慢慢被另外的现实所取代。30年来,蓝博洲从没停下来过。尽管《幌马车之歌》为他赢得了文坛的声誉,但他从不认为那是独属于他自己的作品:“这不是我个人的创作,这是历史的真实。”

他清楚,“自己的身份和立场不过是一个客观记录历史的人而已”,就像面对各式食材的厨师,除了尽力发挥食物本身的特长和香气外,他没有资格去过多评说和批判。他选择退到后面去。“我是偶然碰到这段历史的,好像是我被历史选择去书写、去记录,不晓得这是幸还是不幸。”但更深刻的原因是,历史人物本身和一个个人物背后的理想主义,在无形之中召唤着他,让他找到“安身立命的寄托”。

“我不是为了成为作家而写,我想写也是因为我在阅读过程中,曾经从别的作家的作品里得到一种安慰,一种力量。我也希望我的作品可以给读者一种安慰和力量。”蓝博洲知道很多人曾质疑他的写作,认为每个故事都大同小异:“既然每个人在1950年都会死,还有什么好说的呢?”也有人质疑他推崇英雄主义,只写英雄不写凡人,只写精英不写大众,只写革命者不写背叛者。蓝博洲说,每个人都会死,没有错,不同的是中间的过程,而他只想从一个个被历史遗忘的个体中打捞起一个时代。

正如他所说:“历史的真相虽然不一定能完全还原,但是,基于历史不能任其失落的认识,我们就得要时时去拾回,并且通过写作,把被淹没的挖掘出来,把被扭曲颠倒的倒正过来,共同克服民族分裂的历史悲剧带给人们的痛苦。”就这样,为了找回那些失落的理想主义,蓝博洲在“寻访被湮没的台湾史与台湾人”的寂寞之路上,一路走下去,脚步不停。

采写/新京报记者 张畅