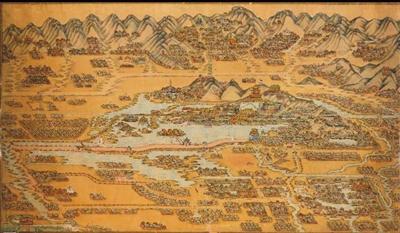

晚清颐和园。

1924年中国历史教科书《本国史》中关于戊戌政变的记述,插图是一张颐和园的线描画。

颐和园里的仁寿殿,看起来不该发生重大事件的地方。它面阔只有七间,按照权力等级规制建造的皇宫中只能排在第三位,和后宫嫔妃居住的地方面积差不多。而且比起嫔妃的后宫,它的等级更低下,屋顶上甚至没有覆盖象征皇权的明黄色琉璃瓦,而是帝国最低等级的平民都可以使用的灰瓦。

但它还有一个名字,叫勤政殿。这个曾经的名字让它与权力有了亲密关系。根据清代祖制,皇帝在外巡幸时处理政务的宫殿都被命名为“勤政殿”,以提醒在这里办公的皇帝当勤政爱民。清代皇帝惩于前明万历天启年间皇帝荒疏政事,以迄于亡的教训,严格规定为人君者当勤勉治国,不得懈怠。即使是在外出巡燕游,也不能荒废政务。这一规定的标志就是清代皇家园林中的“勤政殿”。康熙帝在扩建前朝皇家苑囿西苑时,最重要的一项内容就是增建了以勤政殿为主的一组建筑,作为出居西苑时处理政务的听政殿。之后,几乎每一座皇家园林在修建时,都必须要设置一座听政殿。一如《国朝宫史》中记述的那样:“其圆明园、万寿山清漪园、香山静宜园及避暑山庄,凡听政之所,均以勤政名之”。

从康熙到雍正、乾隆,历代帝王都对勤政祖训凛遵不辍,“我皇考于理事正殿,皆颜勤政,诚以持心不可不敬,为政不可不勤也”,乾隆帝如是总结这座宫殿里蕴含的祖制家法。而光绪帝正是他的第六代玄孙。1898年6月16日,就是在这座宫殿中,光绪接见了康有为,后者对他提出的建议,正是彻底改变了祖宗家法。

支撑大厦之人

此时距离“公车上书”已经过去三年之久。坦诚地说,如果没有三年后的戊戌变法,那么“公车上书”很可能只会躲在历史的某个缝隙中。随着《马关条约》的签订,割地赔款已成无法改变的既定事实,“公车上书”的喧嚣自然也只能销声匿迹。康有为等人鼓吹“公车上书”的小册子《公车上书记》起到效果也很寥寥,最初登报时,标价“每部实洋两角”,两个月后,再登广告大减价,已是“每大本大洋四分,每小本大洋二分”。销售书店拒绝为康有为等人继续印刷大本著作,理由是:“自强学会败后,《公车上书记》已不能销。”60多年后,当大陆戊戌变法研究的开创者汤志钧搜集戊戌变法史料时,发现这本书已经成了珍本史料,除了那一年,就没再版过。

但三年后的康有为已经非同昔比,他通过会试,成为官僚系统中的一员。这使他有更多的机会接触到高级官员。被他说动的高级官僚中,曾任光绪师傅的翁同龢就是其中之一。1898年3月20日,他在日记中写道:“明日代递康有为折”。这是康有为上奏给光绪皇帝的第六份奏书,也是第一份引起光绪帝注目的奏书。不得不说,这份奏书陈辞激烈,很能耸动人心。康有为极言若不变法将会招致的恶果:“虽欲苟安而不可得矣,且恐皇上诸臣求为长安布衣而不可得矣”“偷生待尽,暮色惨凄,侯为奴隶”。如此惨状,必然让光绪心中大为震动。在删去了那些明显激进和违碍的字句后,包括这封上书在内的康有为其他奏章条陈被仔细抄录,用两片光润精致的木质夹板作为书封,装订成册,贮藏在光绪皇帝读书的昭仁殿中。书名很可能是光绪皇帝自己命名的“杰士上书汇录”。

正是在这份上书的鼓动下,光绪帝决心在仁寿殿召见康有为。在康有为自撰的《我史》中,他在召对中详尽阐述了自己的变法观点,深得光绪嘉许。也许受到了身处环境的感染。他在召对伊始便用了一座宫殿的譬喻:

“譬如一殿,材既坏败,势将倾覆。若小小弥缝补漏,风雨既至,终至倾压。必须拆而更筑,乃可庇托。然更筑新基,则地之广袤,度之高下,砖石楹桷之多寡,门槛窗棂之阔窄,灰钉竹屑之琐细,皆须全局统算,然后庀材鸠工,殿乃可成。有一小缺,必无成功,是殿终不成,而风雨中不能御也。”

这则譬喻听起来顺理成章,而且也相当符合清帝国风雨飘摇、大厦颠危的事实,可以说是康有为召对中最精彩的一段。但仔细品味就能发现,康有为的这则譬喻隐含的意味,是要全盘推倒重来,而既然要完全改弦更张,那么就必须有一名事无巨细都要“全局统算”的设计师。

谁是设计师

这位设计师会是谁呢?就像茅海建在《从甲午到戊戌》中所感受到那样:“康在《我史》中所记召见时谈话内容,读起来有如《孟子》中的篇章,完全是以帝师的身份向光绪帝指授机宜”。清代宫廷文献档案与前朝最大的不同在于缺乏细节。譬如明代起居注中常会出现君臣问对时的细节对话,而清代起居注则几乎付诸阙如。因此,这次召对康有为与光绪之间的对话内容究竟为何,只有康有为的一面之词。但从三天后康有为上奏的谢恩折《请御门誓众开制度局以统筹大局折》中提到“变科举、开学会、译西书、广游历,以开民智,臣面对已略举之”来看,他在《我史》中记述的君臣问对似乎真实度十之八九。

时间有时会扭曲一些记忆细节,比如康有为召对的时间。关于这份召对最早的记录是另一位著名的改革家严复在天津主办的《国闻报》的报道。这份报道刊登在召对的三天后,“简在帝心”这个标题体现出康有为一朝得志的荣耀。这份报道提到“康奏对至九刻钟之久”也就是两个小时零十五分钟,这似乎又一次证明了康有为《我史》中的记载,他确实蒙光绪帝不次之恩垂询多时,“盖对逾十刻时矣,从来所少有也”。以至于他有充足的时间有条不紊地向皇帝灌输他的一揽子变法计划。

但跟在他后面入见的张元济却有着不同的记忆。1949年,年逾八旬的张元济回忆光绪皇帝召见康有为,“大约一刻钟光景”,比康自称的十刻钟缩水了十分之一。三年后,他再度回忆这次召见,时间变成了“约历一小时”。无论哪个都比康有为自称的时间要短得多。如果说张元济因为年纪老耄,记忆不真,那么他的记忆中,对自己召对时间“二刻钟”却几乎没有变过。而且皇帝显然并不会喋喋问个不休,每一句话都关涉时务,答到即止,并无许多可供宣讲的譬喻言语。

当然,最奇怪的一件事情是,6月16日的召见,既是康有为的第一次召见,也是他的最后一次召见。在这次之后,皇帝再也没有召见过他,至少在档案中没有显示有召见过康有为的记录。康却在《我史》中称言“时至召对”,这给人留下一种印象,仿佛他在整个变法期间,一直是皇帝眼前的红人。但是,纵览康有为在变法时期的所作所为,他做的最多的事情是替那些有权责上奏的高级官员和朋寮代拟奏折。这一行为既可以被理解为康有为通过草拟奏折的方式成为了整个变法运动的幕后中心,就像他自己宣称的在公车上书中扮演的角色一样。但从另一个方面,似乎也证明这位自诩的发起者在变法进行的过程中,已经被逐渐地边缘化,不得不采取代拟奏折的方式才能影响到权力中枢的决策。

除旧布新

7月26日的一道谕旨,将康有为从政治核心更推开一步。他被任命为《时务报》的官方督办,谕旨要求他前往上海负责督办其事,这等于是把他请出北京。康有为和他的弟子梁启超都认为这是朝中执掌大权的协办大学士孙家鼐推出去的一条计策。但值得深思的是,光绪并未驳回孙家鼐的奏请,反而顺水推舟,让康有为远离京师。甚至在康有为上书请求为报纸拨款的奏折中流露出缱绻之意时,光绪仍觉而不察。康有为只能派遣当时仍忠心侍师的梁启超前往上海办理报务,自己托故留在北京,但这多少显出一种昨日黄花的苍凉之感。

与之相对,皇帝似乎越来越看重那些在变法中被拔擢而起的政坛新星:林旭、杨锐、谭嗣同、刘光第、杨深秀、王照等年轻力量。茅海建在阅读档案时发现,在擢用这些变法新近的名单上,光绪帝亲笔在杨锐、刘光第、林旭和谭嗣同的名字上画了朱圈。在这些人被安排在军机处入值的上谕中,光绪帝特别殷殷叮嘱道:

“昨已命尔等在军机章京上行走,并令参与新郑事宜。尔等当思现在时事艰危,凡有所见及应行开办等事,即行据实条列,由军机大臣呈递,俟朕裁夺。万不准稍有顾忌欺饰。特谕。”

这道上谕颁布于9月6日,正是光绪帝在颐和园中处理政事的时候。也许正是在仁寿殿中,他颁布了这道给这些政坛新近们的谕旨,这是他为自己变法事业输入了一批新血。一如三个月前,康有为的奏对为他注射了一剂效果激烈的亢奋剂,让他愿意放手一试,彻底改弦更张。

再过三天,就是二十四节气中的白露。年轻的皇帝似乎并没有意识到从六月盛夏开始的那场激进的变法热潮,正随着暑热的消逝渐渐褪去。在这座总是埋在阴翳中的宫殿里,他发出了一道又一道变法的谕旨,但收到的回奏却越来越不尽如人意。更何况,在这座宫殿的背后,通过秀美蜿蜒的游廊和小径,掩映在花树锦簇之后的那座名为“乐寿堂”的建筑,才是权力真正的中心。那是康有为和他的同党们从未踏足过的所在,也是光绪在颐和园居住时每天清晨都要前去请安的地方。在那里,始终有一双眼睛在注视着他在勤政殿里的一举一动。正是这座宫殿的女主人,慈禧太后,在15天后,彻底改变了变法运动的走向,并且将光绪帝用红圈钦点的变法新血送上刑场。而她所做的,只是从这座宫殿里走出来而已。

□李夏恩