奥马尔·阿卡德(Omar El Akkad,1982-),加拿大小说家,战地记者。1982年出生于埃及开罗,在中东地区生活了16年。毕业后以记者为职业,曾经报道阿富汗战争,关塔那摩监狱及阿拉伯之春等事件。《无人幸免》是他的第一部虚构作品。

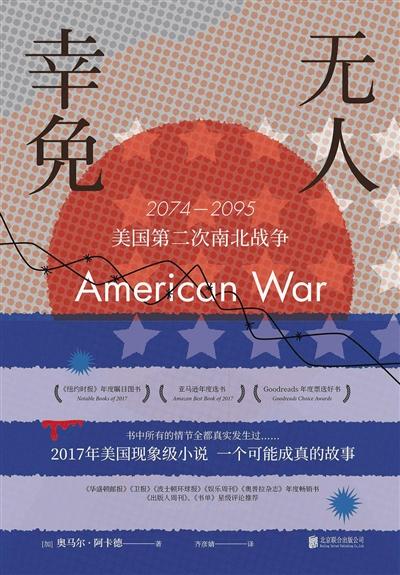

《无人幸免》

作者:(加)奥马尔·阿卡德

译者:齐彦婧

版本:未读·北京联合出版公司

2018年5月

《无人幸免》所构想的2075年美国全图。右下角为南方自由邦,以亚特兰大市为中心。

2075年的美国会是什么样子?这是个具有诱导性的问题。我们或从其民主政治进程出发,结合当下的形势,构想出悲剧性的诡谲政治图景;或像许多后现代小说那样,在永无休止的世界化和多元化中,让国家与城市走向虚无与消费;或者陷入2075这个年代的诱惑,幻想普通人类的生活状态,看技术如何统治未来。毕竟,在关于未来的设想中,我们总是忧虑而悲哀,未来似乎成了末日的同义词,一切都会围绕噩梦而终结。

翻开加拿大作家奥马尔·阿卡德的小说《无人幸免》,我们依然能看到这种“噩梦式未来”的情结。小说发生在2075年的美国,不同的是,这本小说没有满足上述任何一种幻想。在阿卡德的设想中,2075年的美国又一次陷入分裂,第二次南北战争爆发,主人公萨拉特·切斯特纳特成为这场战争的亲历者。在20年的时间里,萨拉特从一个天真烂漫的6岁小姑娘,变成渴望鲜血与复仇的26岁的恐怖分子,并在战争结束的2095年庆典上,带着“速效”新型病毒引发瘟疫。

《无人幸免》借助新闻、文件档案、萨拉特的日记等多种非虚构形式,竭力让故事显得更加真实。但结合2075年的叙述背景,这些文件却让人心生困惑,文件和新闻中体现的世界似乎与未来没什么关系,而石油燃料危机——这个第二次南北战争的导火索也不像典型的美国事件。为什么这样写?在采访中,奥马尔·阿卡德说,他对未来和美国政治并没有太多兴趣,在中东生活和战地记者的经历让他更希望人们能通过这本小说,去理解发生在世界各地的冲突。2075年只是一个虚构的背景,他放置在其中的,是当下的真实世界。

历史与未来

面对暴力与不公,不再置身事外

新京报:《无人幸免》写的是发生在美国的内战,但战争却起因于石油燃料,它更像是一个中东的故事。你也曾说,这不是一本关于美国的书,为什么?

阿卡德:书中的美国是寓言式的。我的意图是把世界各地对冲突的成见带到西方世界的中心——也包括发生在中东的那些冲突。我想让那些居住在相对和平地区的人在面对世界另一端发生的暴力和不公平时,不再那么轻松地置身事外。

新京报:从小说中能看出你对未来技术不是很感兴趣。故事发生在2075年,但战争的方式、居民的生活方式却和1974年没什么区别。

阿卡德:我不是一个未来派作家。我没有那些作家的天赋和创造力,比如威廉·吉布森,那批人中我很欣赏他。另外,我想写一本没有任何未来色彩的书,因为在这本书里,我想关注的主要是输掉战争的那些人。任何亲身经历过战争的人都明白,战争失败后的景象有点像时间在倒退,像阿富汗和巴基斯坦——从某种意义上说,它们都陷入了倒退。的确,《无人幸免》是一本写美国未来的书,但它不是一本未来主义的书。

新京报:为什么将战争的爆发地点设置在美国南方?这和历史上的南北战争有什么联系吗?

阿卡德:因为在美国,南方是右翼的中心据点。我认为这是最有可能抗拒美国国家理念的地方(就像第一次南北战争时那样)。在南北战争中,南方和北方的本质区别在于,南方公开接受了那些最坏的品质,比如愤怒、仇恨、暴力;而北方则把它最坏的品质掩藏在官僚主义和委婉语这面墙背后。我的书里没有好人。

新京报:许多美国作家都描写过南北战争,如约翰·杰克斯、E.L.多克托罗、杰拉尔丁·布鲁克斯等。你觉得自己的写作和他们相比,最大的不同是什么?为什么南北战争和林肯会成为源源不断的创作题材呢?虽然你写的是“第二次南北战争”。

阿卡德:聚焦于第一次南北战争的作家们必须和可怕的现实冲突抗衡。一部关注美国内战的小说同时也必然是一部关于美国根本性质的小说。但我并不想写一本挖掘美国本性的作品,我想把美国用作背景来讲一个不同的故事——一个美国在世界上做了什么,以及由此产生的后果的故事。这就是为什么我在书中虚构了一场冲突,并将它放置在虚构的未来美国的原因。

新京报:但在你的书中,没有出现林肯型的人物。

阿卡德:因为我不想划一道善恶分明的界限。《无人幸免》里没有任何人没有瑕疵或缺点,有时候他们看起来还很邪恶。在许多其他作家写的关于美国的作品中,林肯这个角色非常有趣。但在这本书里行不通。

新京报:2017年,美国南部许多地方拆除了内战时期南方将领的雕像。你如何看待这种对待历史的方式?福克纳说过:“过去没有死,甚至还没有过去”。你赞同他的这句话吗?

阿卡德:我得承认,历史和神话是有区别的。南方联盟的领导人不承认历史,刻意扭曲历史。那些雕像就代表着一种被歪曲的历史,让南方联盟的事业看上去高贵、纯洁。事实不是这样的。那是一个建立在奴役、折磨和谋杀黑人基础上的分裂国家。推翻这些雕像并不是抹除历史,而是承认历史。我非常同意福克纳的观点,过去从来没有死,所以我们更有义务把那些故事诚实地写下来。

新京报:那么你能否接受完全抛弃历史的文学写作?

阿卡德:我不确定,是否有一种写作能够完全脱离历史。我们都在创造历史,不能把自己从历史中分裂出去。许多作家通过重写和想象的方式创造了令人难忘的作品,就像冯内古特的《五号屠场》、品钦的《万有引力之虹》,它们仍然沉浸在历史里。《无人幸免》也一样,里面发生的所有事都基于真实发生的事件。

理解仇恨

为什么人会变得邪恶?

新京报:除了分裂的美国外,你还在书中写了一个首都在开罗的布瓦吉吉帝国,这是否是你对中东的一个愿景?虽然在小说中,中东对美国的仇恨没有休止。

阿卡德:书中的那个中东帝国是在虚构的美国的基础上建造的——一群人站出来反对暴政,并且尝试将多个国家变成统一的联盟。我倒不觉得这个帝国在仇恨美国,它只是在不断尝试去削弱一个敌对的国家,就像冷战结束时美国和苏联的关系一样,也许是敌对的,但其实它们更关心的是如何赢取地缘政治的博弈。

新京报:那么你如何看待当下政治中的恐怖活动?你觉得它们有可能解决吗?

阿卡德:我不确定我有什么方法,我认为小说家没有义务提出解决事情的方法。然而,我认为所有人都有义务去理解:为什么人会做出各种可怕的事情?《无人幸免》很大程度上与人们为何以及如何变成恐怖分子有关。我不知道对于恐怖主义我们有什么解决方案,但我认为第一步一定是去理解,理解为什么人会变得邪恶。

新京报:你以前生活在中东,对你来说,美国是个陌生而无法忽视的国家。现在你搬到了美国居住,你对美国的感觉发生了哪些改变?

阿卡德:我住在中东的时候,我消费的所有文化几乎都来自美国,图书、电影、音乐……因此我对美国的了解是非常虚拟化的。自从搬到美国,经历了美国的现实,而不是仅仅聆听它讲述的故事后,我有了许多不同的印象。其中最深刻的一个变化就是,我不再认为美国是一个单一的国家,相反我认为它是许多不同的国家共享一块土地。美国有许多令我喜爱和憎恶的东西,我时常为这两件事情的共存而惊讶。

新京报:在写作这本书时,你内心有没有预想的读者群?当文化背景完全不同的中国读者阅读《无人幸免》时,你最希望他们能从中体会到什么?

阿卡德:我心里没有任何预设的读者群,因为我是在给自己写作。没有图书协议,没有出版商,没有代理人,也没有期望这本书能出版。我希望中国读者能把这本书当做一个反战故事去阅读,它会帮助读者理解为什么人会做出可怕的事,而不是仅站在自己的立场上。

采写/新京报记者 宫照华