石黑一雄

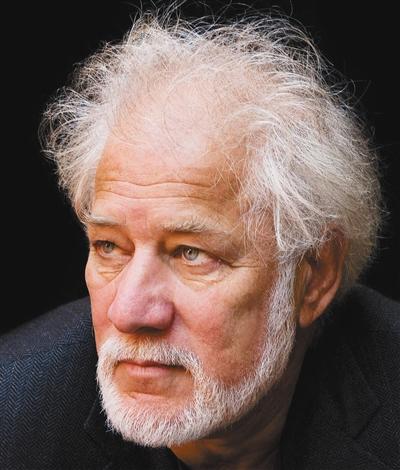

翁达杰

《英国病人》

作者:【加】迈克尔·翁达杰

译者:丁骏

版本:上海文艺出版社

2015年8月

《长日将尽》

作者:【英】石黑一雄

译者:冯涛

版本:上海译文出版社

2018年5月

英国时间7月8日傍晚,为纪念英国布克小说奖创办50年而特别颁布的“金布克奖”得主在伦敦南岸中心揭晓:生于斯里兰卡的加拿大小说家迈克尔·翁达杰创作的《英国病人》,被冠以“半个世纪以来布克小说奖之最佳作品”。

翁达杰的获奖致辞谦虚又幽默,他引用作曲家萨蒂对拉威尔说过的话:“(得奖时)最狠的不是拒绝拿奖,而是压根就配不上这个奖!”又罗列了一系列“应该获奖但从未获奖”的“被忽略的经典”,并鸣谢已故导演安东尼·明格拉。

在金布克奖的活动上,一直没有公开亮相的去年诺贝尔文学奖得主石黑一雄也难得“现身”,并与翁达杰进行了一场“两个老男人”之间的对谈。

石黑一雄与翁达杰,这两位擅长打破线性叙述传统的小说家在上世纪八十年代便已经相识,后来又共赴新西兰旅行采风。

1988年在新西兰期间,石黑一雄正在写《长日将尽》,但书名没想好,于是征求身边同行们的建议。翁达杰回忆自己建议书名叫《入海口》或《家园》;在场的荷兰女诗人尤迪·赫兹伯格(Judith Herzberg)提了一个德文“Tagesreste”,弗洛伊德曾用来形容梦境,译成英文后正是石黑一雄后来采纳的《长日将尽》。

谈 “拼贴”

石黑一雄:你是很喜欢用拼贴风格的人啊。《英国病人》里面有四条故事线,小说里面有多条故事线并不罕见,但你似乎刻意对情节发展做了各种剪接,这就很有特点。

翁达杰:我是喜欢拼贴,在“collage”这个词出现以前就很喜欢了。写诗就是这样,我喜欢将互相没什么关系的事物摆在一起。写小说也一样。《英国病人》里存在各种时间、空间、不同家庭、不同的事件。最初就因为我在斯里兰卡和家人聚会时,听丹尼斯一家讲起一个沙漠里的故事。动笔时我脑子里并不存在小说结构。

石黑一雄:我也喜欢在不同的时间线里面放进不同章回的故事,各章节之间又有内在联系。由于我习惯使用第一人称的记忆作为叙述角度,因此也能像拼贴艺术家那样去自由工作。我不愿意在一个完整的故事结构里被锁死,但我经常刻意去掩饰这种做法,经常花很多工夫试图让两个章节之间的过渡尽可能不着痕迹;而你则直截了当让这些锋利、跳跃的棱角都显露出来。因此读《英国病人》真是使我眼前一亮。

翁达杰:可是你怎么才能做到两个章节过渡不着痕迹呢?

石黑一雄:也许效果不尽如人意,可我有一袋子“把戏”呢,比方说,我会设定时间点,制造两场回忆之间的联系:30年前发生的事,为什么他偏在此时此刻想起来?三天前发生的事,为什么他忽然重新提了起来?这两个时间点彼此有没有联系呢?这是有一点像普鲁斯特的联想手法。

又比如说,我会设定无定向的时刻(unlocated moment)。假设我俩坐在八十年代多伦多的一家酒馆里,然后翁达杰对石黑一雄说:“你知道吗,你最大的问题是在音乐上不自量力。”这时我可以让画面戛然而止:也许那并不是在多伦多,这番话也不是翁达杰对我说的;其实是五年之后,在北安普敦……然后就进入了新的场景。如此这般到达一个小高潮时我就可以来一句:“就在这个时候,有人对我说:‘石黑一雄,你知道吗,你最大的问题就是对音乐不自量力。’”

使用这种无定向的时刻片段,相当于制造了一个模板,理论上你可以将三四个场景放到一起,但操作起来不宜太多。我写小说时经常用上这个技巧。总之,我十分抗拒按时间的顺序发展故事情节。

翁达杰:我想补充一点,其实不光是拼贴手法,还有壁画手法。比如迭戈·里维拉的壁画《底特律工业》是对我很重要的作品。壁画一段有人举着锤子,20英尺之外壁画的另一端,有人提着一支笔。两人的姿态动作一样,连成一体,韵律是统一的。

既然提到了音乐,我知道音乐对你来说很重要,尤其是这几年,你用在上面的时间越来越多:自己写歌、弹琴。这里面是否有来自羡妒其他艺术形式的驱动?

石黑一雄:有羡慕的成分存在。这跟“受影响”不一样。“羡慕”的感觉来自我感到有些东西在小说创作形式中无法实现,而在其他形式中是家常便饭。比如我会羡慕其他艺术领域的评论环境,那种鼓励大家自由创作的气氛。

我与太太不时会到维也纳去吃蛋糕,吃蛋糕之余自然也会留意到维也纳的艺术。我记得在阿尔贝蒂娜美术馆里看到贾科梅蒂的画《和平》,当时以为是画漆有点掉落了,仔细看才明白那是艺术家刻意制造的效果。与此相似的未完成的粗糙感,在爵士乐、布鲁斯、摇滚乐,以及美国一些独立电影(比如约翰·卡萨维兹)里都能见到。我知道很难说服别人说,这是艺术创作的长处,因为创作者大都被寄予创作出完美作品的期待。而在传统审美观念中,乱糟糟、不干净就等同于不成功。可是与过度打磨的精致艺术品相比,我更喜欢前者。对这个问题你怎么看?

翁达杰:我赞同你的说法。我自己从来不愿意写一部结局完满的小说。在结尾处我总要留一扇门。我的故事里有角色消失了25页以后忽然又回来了,但他们并不需要解释之前去哪儿了。

你所提到的爵士乐、布鲁斯音乐家,他们动态的创作是我们静止的写作状态所没法比的。有人曾问我:听说比起华兹华斯,你更喜欢雷·查尔斯(美国灵魂乐手)?其实我说的是:比起当华兹华斯,我宁可当雷·查尔斯!音乐创作有着写作所缺乏的公共性。

石黑一雄:作为局外人,我总觉得音乐、当代艺术工作者能够更自由地依靠直觉去创作,而不需要像小说家那样得不断自圆其说。你难道不觉得吗?接受采访时总会遇到这样的问题:翁达杰先生,请解释为什么《战光》要设定在二战刚结束的时间……事实上,解释归解释,却未必是创作原因。我通常创作的唯一原因就跟音乐人自我表达是一样的,当时感觉对了,就那么干了。人们老这么盯着小说家,却忘记了创作源自即兴。

翁达杰:我写小说时,跟日本绘画里面常说的“心随笔动”相似。

石黑一雄:我常常嫉妒歌手们。他们一开腔,人生百图就一幅一幅呈现在你眼前,而我们还得逐个字去写传记。

翁达杰:对啊。电影里面拉一个近镜,都比我们写三段话有说服力。太不公平了。

谈 童年

翁达杰:你小时候都看什么书?

石黑一雄:刚才那些照片里面的书就是我八九岁时看的。那时候我在家组织一个小派对,来了喜欢看书的两个男生,他们带了一堆阿加莎·克里斯蒂的小说和莱斯利·查德里斯(Leslie Charteris)的《圣徒》。我承认那时我一本都没看懂。没看懂,我也硬着头皮看下去。印象中面前就是一知半解的迷雾。不光是因为那时我的英文能力不够,还因为我对世界的了解也少。

到了现在,我可以看书、可以做评论了,却有点怀念那时候在云里雾里的感觉。可能是因为这样,我开始自己写作,希望自己去填补看不懂的空洞,也希望为读者制造一个不知道往哪个方向去的世界。

翁达杰:说起《圣徒》,我小时候在斯里兰卡时有过奇遇。那时一位姓殷的神父(全名叫Roy Henry Bowyer-Yin,1910-2010,因为将传统合唱形式引入锡兰,即今天的斯里兰卡,而闻名)来我们那儿,我们在蟋蟀声此起彼伏的田野边上聊天。他告诉我,他哥哥叫做莱斯利·查德里斯。

可我的童年一本书都没读过,只记得每晚的饭桌上大人们无休止地争吵。后来到了英格兰才看了《圣徒》,看了约翰·伯克汉姆(John Buchan)的《三名人质》、看了《斗牛犬德拉蒙德》,天啊这些书里面的种族歧视简直猖狂。

石黑一雄:小时候看书,还不止是想要模仿成人,还希望通过看书学习“英国性”(Englishness)。当时刚到英格兰,人生地不熟,看《福尔摩斯》,贝克街令我很有亲切感。两个英国人称呼彼此“老伙计”(Old Chap),久而久之我就知道这很英国式,而英国和美国的语言和待人处事风格是很不一样的。

翁达杰:除了英国的书,你还读过别的吗?

石黑一雄:我但愿自己能回答说:还喜欢普鲁斯特。可是真没有。那时我的口味很俗,一点都不关注文艺。1966年,我上的小学管理很松,我们可以整个下午都在自己画小人书。

翁达杰:你知道自己将来想做什么吗?

石黑一雄:不知道。写作是很后来的事了。

翁达杰:我也一样。我们学校有一天来了几名专家,据说他们跟每个学生聊20分钟,就能准确预测这名学生的职业前途。他们告诉我最适合当一名海关执勤官员,哈哈哈。

新京报特约记者 张璐诗