1949年夏,波兰驻法大使馆露台合影(左起):路易·阿拉贡、耶日·普特拉蒙特(波兰大使)、于勒·苏佩维埃尔、米沃什(时为文化事务一等秘书)。

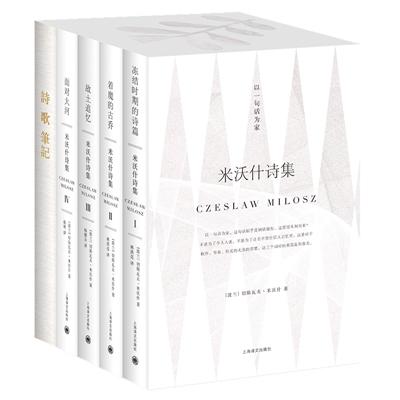

《米沃什诗集》

作者:切斯瓦夫·米沃什

译者:林洪亮/杨德友/赵刚

版本:上海译文出版社

2018年11月

米沃什的一生横贯20世纪,但在诗歌创作上,他却与20世纪轰轰烈烈的现代主义保持着疏远的距离,米沃什的诗歌更像是一种历史雕刻——不仅是对过去的复写,同时也借助诗歌的深度将历史的经验掷向未来。“什么是诗歌?如果它不能拯救国家或民族?”这是米沃什对诗学及其功能提出的质疑。美学与现实,个体与历史之间的矛盾也存在于他的具体写作中,并交织成一扇观察二十世纪历史记忆的窗口。

现实与永恒

在矛盾中形成的诗学张力

在米沃什写于二战期间的诗《轻率的谈话》(A Frivolous Conversation)中,他写到一次有趣的对话,一方的话题指向不可回避的现实(“我的过去是一只愚蠢蝴蝶的跨海航行”,而“我的未来是一座公园”,“厨子在里面割开公鸡的喉咙”),另一方似乎避开话题,提出要“抓住瞬间”(“抓住瞬间,只是一瞬”),而从一瞬间中,从一颗珍珠中可以看到“地球、天空和海洋”“春天黎明”“遥远的公国”。

很显然,这首诗题目中的“轻率”一词,暗含着作者对身处于残酷的血淋淋的现实还持有这样忠于“永恒”的人生观/诗观的“轻率”回答的某种自责,但是,联想他此段时间在写下《一个不幸的基督教徒看着犹太区》《咖啡馆》和《逃离》等直面现实的诗的同时,又呈出回顾童年的、似乎回避当下的组诗《世界》,以及在他后来的长诗《诗论》中所言的“诗感觉太多的东西。然后它静寂。/它仍回应一个遥远的召唤……”可以看到米沃什一以贯之的既直视历史(现实)又朝向“永恒”的诗学态度。

《轻率的谈话》中谈话双方自身本有的立场和理由,以及两者由此形成的矛盾张力,构成了米沃什的诗歌内容,同时也形成其内在力量。无疑,二战经验让米沃什在此之前头脑中的末日论景象变成了现实,这种梦魇般的现实如此刻骨铭心,以致让米沃什在一生中追寻相关人物的经历和命运。对具体人物命运的一次次的缅怀,对“失去的时间”的“挽留”和“拯救”,几乎成为他每一首诗的底色和基调。

在诺贝尔文学奖获奖词中,米沃什把诗歌界定为“对真实的热情追求”,很大程度上即是指对“历史真实”的“追求”,而这种“追求”的强烈甚至导致对“追求”的反思,导致他把过去的事实分为“被记住的”和“未记住的”(他质问“未曾记住的事物的真实性在哪里”《拆散的笔记本》)。而这种对历史经验的反思中,米沃什不可避免地进入了对“地球文明”的总体性探究(“关于地球文明,我们将说些什么……”《消息》),对人的善恶等根本问题的拷问,在此之中,那些自小习得的天主教世界观(包括创世说、末世说、亚当和夏娃和物种、天堂说、地狱说等),在某种“异端学说”(摩尼教、斯维登堡等)的渗透和协助下也得到一次次重写和变形,同时也获得一种奇异的光辉和深度。

祝福与悲悯

米沃什诗歌的抒情深度

“有太多的死亡,这正是为什么钟情于/那些辫子,在风中鲜艳的裙子,/和不比我们更耐久的纸船……”(《忠告》,张曙光译)似乎是为了使心灵免于失衡于对悲惨事实的过多注视,米沃什在不少诗中,同时把眼光(几乎是贪婪的)投向自然和景物之美,投向人性的光辉,投向《轻率的谈话》中所言及一瞬间的美好和永恒,以至目睹了宇宙的极美——“纯粹的美,祝福:你是我从一种/辛酸而混乱的生活中所搜集的一切……”“惊异不断俘获我,我只记得惊异,/无涯绿色之上的日出,一宇宙的/草,开向初光的花朵……”(《拆散的笔记本》,绿原译);在这里,读者很难不为那些诗中的狂喜所感染。

在诺贝尔文学奖获奖词中,米沃什把“对真实的热情追求”的观念,形象化为鹅背上的尼尔斯对地球的注视:这种被简化为“看见和描写”的“朴素”诗观,也体现了他对现代派艺术过于重视词语的倾向的拒绝(“对幻想的最好治疗是饥饿、忍耐和顺从”《1945》)。而正是这种集描摹、抒情和叙事为一体、在现代诗人中异乎寻常的“朴素”风格,在一种悲天悯人的描述、灵魂剖白和反讽中,产生意料不到的效果:在这里,既有那种随处可见的抒情深度——“而今我们可以作出忏悔,不怕它会为强大的敌人所利用了。”“失掉了一个故乡,一个故国。/整个一生在异族中流浪——”(《拆散的笔记本》,绿原译),又有那种广袤无边的“人性力量”——“神之爱是自我之爱。/繁星和海洋被珍贵的”我“充满,/甜蜜如一个枕头和一根被吮吸的拇指。”(《正题与反题》);既描绘了“地狱般阴惨的火焰”(同时不被它烤焦),又呈现了地球珍珠色的黎明之光、胭脂红的云景和日出的壮丽;既可以纤毫毕现地描摹一个公主的服饰及种种琐碎之物,又能对历史事物进行精炼概括:

书籍,我们读了一整图书馆。

国土,我们访问了许多个。

而战役,我们打输了许多次。

直到我们不在了,我们和我们的马莉拉。(《没有名字的城》,绿原译)

在米沃什众多作品中,几部长诗(组诗)尤其值得注意,这其中有《诗论》《拆散的笔记本》《太阳升起之处》和《美好的时代》,等等。在这些诗中,米沃什对历史、自然和世界的探求得到更为集中、更为多样、也更有效果的呈现,杂糅体风格(诗体多样、长短交互、诗文并错)让人更加感受一种斑斓的色彩和暴风般的力量,而其中声调的交响和变换、时空的转换、场景的拼贴也更为自如,例如:颇具史诗笔调的《诗论》由《序诗》、四个小长诗(《美好的时代》《首都》《历史精神》《自然》)和结尾的《颂歌》组成,将波兰现代诗歌(及诗本身)和波兰(及世界)历史、人类文明和自然的思考融为一体;由七个小长诗组成的《太阳升起之处》在多角度呈现米沃什的历史与现实之思中也同样恢宏厚重;《美好的时代》的独特之处在于对“时代”关键性事件(泰坦尼克号的沉没、《春之祭》的演奏、西伯利亚的开发、流放的革命者,等等)的选取;《拆散的笔记本》却是用三个主题(“一个装镜子的画廊”“关于独立岁月的篇页”“茵陈星”)把杂糅体风格发挥得淋漓尽致。

自上世纪八十年代以来,杜国清、绿原、张曙光、周伟驰等译者带来色调不一的米沃什,让米沃什在中文世界中一步步深入人心,而最近上海译文出版社的《米沃什诗集》(四卷本)又把读者的眼光引向米沃什。新出版的《米沃什诗集》以更大篇幅、更多的诗呈现波兰语专家译者眼中的米沃什,而读者也可以更充分地在以往译作的基础上不断的比照和辨认,从而接近他心目中的米沃什——既感受米沃什诗中“地狱般阴惨的火焰”和人世的美好,又领略诗篇本身奇异的光辉;既在那个被照得雪亮的世界中战栗,又可以在眼下这个人人“被允许以侏儒和恶魔的口舌尖叫,/而真纯和宽宏的话却被禁止”的时代,观察当今诗人何为。

《琐碎的谈话》(又译:轻率的谈话)

——我的过去是一只愚蠢蝴蝶的跨海航行。

我的未来是一座花园,厨子在里面割开公鸡的

喉咙。

我得到了什么,以我全部的痛苦和反抗?

——抓住瞬间,只是一瞬,当它优美的外壳,

两只交叠的手掌,缓缓张开

你看到了什么?

一颗珍珠,一秒钟。

——在一瞬间,一颗珍珠里面,在那颗从时间中

救出的星中,

你看到了什么,当变幻不定的风停歇?

——地球,天空和海洋,满载货物的船只,

洒满露珠的春天黎明和遥远的公园。

当奇迹展示在宁静的光线中

我看着,却并不渴望得到满足。

有些诗人只把文字与文字联系起来,而不是把文字与它们在事物中的原型联系起来,但他们在艺术上的失败表明,他们是在违反诗歌的某类法则。

——米沃什

□连晗生