民国时期,以上海为代表的开埠口岸,经历了从传统市镇向现代工商业城市的转变。这一时期,基于不同目的来到上海的知识分子,在璀璨与糜烂并存的都市中,形成了独具特色的生活方式。知识群体的不断汇聚与文化输出,使上海迅速成长为国内新的文化中心。

彼时的上海,拥有中国最大的文化与出版市场。租界区不仅成为那些持不同政见者的避难所,其异国情调也吸引着知识分子趋之若鹜。

尽管,缺少胡适等学院派自由主义知识精英的身影,但那些已经获得广泛公众认可度的知名作家,从内地源源不断来到上海混迹文坛的底层青年,沉溺于光怪陆离的都市体验并运用时髦手法写作的新感觉派作家,具有高等学历和留洋背景的大学教员,以及传统的报馆文人等众多类型的知识分子,共同构成了这一时期上海知识人的复杂光谱。理解他们的日常生活图景,对理解上海知识人的思想和精神世界具有重要作用。

日常消费中的三六九等

民国时期的上海知识人,在吃、穿、住、行等基本消费行为上差异明显。造成这种差异的原因,在于他们的职业和薪资收入的悬殊。上海知识人主要供职于出版业与教育业,形成了作家与自由撰稿人、新闻与出版业从业者,以及大学教师三种职业群体。他们的职业收入在近代上海城市居民收入中位居中等水平,但具体到个人则呈现出三六九等的差距。

报业和出版业的繁荣,不仅孕育了庞大的读者消费群体,也为职业作家与自由撰稿人提供了多种渠道的体制外收入。上层知识人在大学体制与文化市场之间穿梭游弋,收入丰厚;中层知识人依赖固定、单一的职业收入;下层知识人收入来源十分有限,在面临迫切的生计问题时,不得不在低水平层面拓宽其收入渠道。

三六九等的消费行为差异,首先体现在居住空间的区隔。分布在不同城区之内的亭子间、里弄住宅与花园洋房,是近代上海城市居民住宅的主要类型。亭子间作为里弄住宅中极为特殊的一个空间,主要是经济状况处于下层的青年职业作家与自由撰稿人的住所。里弄住宅是中层职业作家、自由撰稿人与部分中低层出版业从业者的居住地。花园洋房的居住者,则主要是知名作家、富家子弟以及大学教员或出版业高层人员等经济条件优渥的知识人。

上海高昂的生活成本,给知识人的柴米油盐等日常消费带来巨大压力,下层知识人连一日三餐也不能保证,而经济条件优越的知识人则能够兼顾营养与口味。

在服饰品位上,上海知识人的服饰打扮主要有江南才子与欧陆绅士两种风格。尽管西装革履的欧陆绅士风格占据主流,但这种风格的差异在个体身上表现得并不明显。具有短暂出国经历的知识人,倾向于欧陆绅士的服饰风格;部分供职于新闻与出版业,具有旧派文人习性的知识人,在衣着打扮上保持长衫马褂等传统中国文人才子特色的服饰。具有欧美国家长期留学经历,浸染欧美文化习性多年的知识人,则在衣着服饰上较为随意,中西结合,甚至对中式服装更有偏爱,并不刻意迎合时人对西装的趋好。位于中下层的左翼知识人,在极力仿效上流阶层的衣着服饰,以应对日常生活中的诸多问题,却又充满了对上流阶层消费方式的道德控诉。

《生活的逻辑——城市日常世界中的民国知识人(1927-1937)》,作者:胡悦晗,版本:社会科学文献出版社,2018年9月

日常交往中的“圈子”差异

上海知识人的日常交往,主要在作为私人空间的家庭,以及作为城市公共空间的茶社、酒楼与咖啡馆等场所展开。他们在日常交往中通融私人关系,互换文坛信息,以文学与审美趣味构筑起知识人内部“小圈子”的准入门槛。处于“圈外”或“圈子”边缘的中下层知识人,希冀得到掌握文化资本的上层知识人的认可与提携,进入“核心层”,实现个体在社会阶层结构中的纵向跃迁。

邵洵美、鲁迅、曾朴、胡适等知识人,或为地方上流精英阶层,拥有复杂的关系网络,或为知名作家及自由撰稿人,拥有广泛的公众与市场认可度,有较多的日常事务,他们的交往对象涉及不同阶层和职业的人,社会关系网络呈现松散与不稳定的开放状,少有紧密、固化的人脉关系形成。

1936年2月11日,鲁迅与内山完造(右)、山本实彦(中)摄于上海新月亭。

刘呐鸥、施蛰存、穆时英等《现代》作家群体,与郑逸梅、程瞻庐、吴湖帆等一批以报馆文人、通俗作家为主的旧派文人群体,交往对象则多局限于同一阶层。地缘和教育等层面的相近,是上述两个群体在日常生活中交往对象单一化的主要原因。

不同之处在于,热衷于引介各种先锋思潮的现代派作家群体,以及张若谷、滕固、倪贻德、徐迟等具有西化背景的青年作家,“之所以聚集在一处,便是因为文艺爱好上的共通点——‘异国情调’”。而报馆文人与通俗作家群体的形成,多源于相近的旧派文人生活习性与审美取向。

然而,尽管他们已经形成较为同质化的亚群体,但由于他们多半具有相对固定的职业及独立的经济能力,其日常交往多以生活情趣及文学艺术审美取向相近为原则,而非具有密切的利益联结关系与经济依附关系,故他们的群体内部结构松散。

上世纪30年代上海的左翼知识人初来乍到,缺乏有效的地方人脉关系网络,教育背景与谋生技能的相对匮乏,使他们难以靠自身打拼在上海谋生。他们所从事的文学创作工作,性质有别于对单位有较强依赖性的银行职员、店铺伙计等职业,他们必须借助于报纸、出版等媒介形式发出声音,开创阵地,占有文化资源,在客观层面促使他们以群体的方式“抱团取暖”,获得谋生手段与情感依赖。从这个意义上讲,左联对他们的吸纳与他们自身的潜在需求暗中契合。

精神生活中的文化游戏

以买书、读书、写作为主要内容的精神生活,是知识人有别于其他社会群体的生活方式。近代上海出版业的繁荣,带来了行业内部在经营空间、目标顾客群体等方面的等级分化。

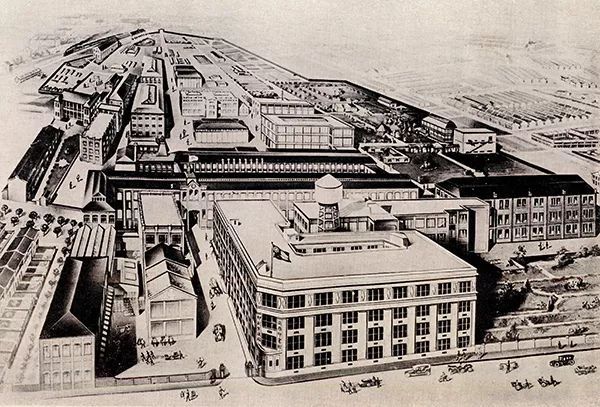

以售卖各种中西新式出版物为主的书店,多集中在福州路与北四川路等新兴繁华地带,以售卖线装书、古籍为主的书铺和书摊,多集中在城隍庙一带。商务印书馆、中华书局等大书店,不仅在店面装潢等方面给人以气势宏伟、琳琅满目之感,其昂贵的价格亦构筑起令普通书籍消费者望而却步的门槛;中小规模的书店,则通过简洁朴实的店内装潢营造出一种亲近感。在目标顾客群体方面,福州路与北四川路一带的中西书店逐渐成为出版业从业者、文学青年、大学教师等新型知识人的光顾之地,而城隍庙一带的书铺与书摊则成为作家、报人等具有传统文人特征的知识人的淘宝之地。

1930年上海商务印书馆全景

近代上海出版业的发达,识字率在普通民众中的普及,使得书写和阅读不再成为知识人的专利。传统社会里知识人对书籍的垄断性占有,受到现代出版市场的冲击。阅读是知识人借以标榜自身群体异于其他群体的方式。通过将阅读描述成为一项不易掌握、需要后天不断努力才能习得的能力,知识人得以保持对阅读的阐释权。是否掌握阅读的最佳方式,鉴别各种读物的良莠之别,成为区别有文化的知识人与普通民众的新标志。

为了与时下出版市场上占据主导地位的新出版书籍相区别,知识人大力歌颂旧书的价值。在这种论述中,一个懂得阅读和欣赏旧书的人,才是有文化、有素养、有阅历之人。尽管许多知识人既光顾新书店,也光顾书铺与书摊,但后者既是中低经济收入、在文化资本领域中处于弱势地位的下层知识人的去处,又被视为更具内涵与文化素养的饱学之士的乐园,具有那些位于四马路与南京路上的新书店无法替代的人生体味。

可以看到,民国上海的知识人逐渐形成了独特又有着鲜明内部差异的日常生活方式与品位格调,这对他们日后的思想倾向产生重要影响。上层知识人优渥的生活条件,使他们掌握着生活方式与品位的话语权,在他们精致、典雅、率性、随意的生活方式背后,是隐性的经济与文化资本的支撑,他们因其生活方式难以被其他阶层轻易仿效而具有贵族式的自信与雍容大度。

而中下层知识人尽管有心与被他们视为“庸俗”的中产阶层与普通市民相区隔,但他们时时面临生计来源、职业工作等现实问题。囿于自身能力与条件所限,他们无力效仿上层知识人贵族式的生活方式,对其充满了道德义愤。这种“欲上不得,欲下不去”的两难困境,导致生活在摩登上海的他们处于长期焦虑与愤懑中。这个数量庞杂、边界含混的庞大群体产生了分化。左翼知识人在充当社会底层代理人的文化游戏中获得道义上的正当性,那些以分散个体方式挣扎在上海都市旋涡中的其他小知识人,在现代中国思想文化史的视野中逐渐销声匿迹。

1949年的国共易帜,使“民国上海”成为亟须被剔除的资本主义文化残留的象征。然而,旧时光虽然褪色,却并未消逝,而是在改革开放以后,以“怀旧”的方式,重拾它所应有的集体记忆。

作者:胡悦晗

编辑:杨司奇、安安、徐悦东 校对:翟永军

原标题:民国上海的知识分子,过着什么样的生活?