2018,依旧是不平静的一年,富有隐喻性的一年。种种社会事件震惊着人们的心,种种人性真相撞击着当下现实,困惑与迷惘纠缠在一起,使得生活本身越发含混不清。但好在,依旧有那么多人带着反思去读书,在书桌上读,在地铁里读,在忙碌中读,在困境中读。因为阅读,我们走向更好的可能。

今年也是新京报创刊15周年的日子。15年来,书评周刊一直坚持独立思想、公共立场,每周封面专题在保持专业品格的同时,也努力加入对现实的考量。我们所希望的,无非是试图在这个文字式微的年代里,用阅读弥合裂缝,用阅读理解彼此。今天,我们将2018年《新京报·书评周刊》近50期封面专题一并呈上,与大家一起,在回望中积攒前行的力量。

一月

记忆,作为见证

莱维常被视作二十世纪的但丁,和中世纪的但丁描绘地狱一样,他以冷静清晰的笔触,向读者还原了纳粹犯下的罪行、他们建造的人间地狱。当他最终从公寓的楼梯井跌落,他以此否认了世人称道的英勇。而他不过做了一件应该做的事,并不高出美德之上:作为历史的见证者,把良心与美德的反面写下来。

人类美化记忆的技巧是如此高超。奥斯威辛之后,受难者或死亡或缄默,迫害者则试图抹灭记忆,所有人都默默选择忘记以便重新开始,而莱维却意图与记忆纠缠到底,记录无人愿意直视的黑暗谷底,与逃避、推诿、狡辩、沉默、遗忘做困兽之斗,以此抵抗和平年代的淡忘与漠然。

2018年是梁漱溟辞世30周年,今年出版的《梁漱溟往来书信集》收录了他与师友、家人之间的761封信函。书信的隐私性更能透露著者的心迹,在这些书信里,我们得以窥见梁漱溟丰富的治学思想、人生哲学,以及对社会的反思。

2018年1月11日是蔡元培诞辰150周年。只有他被北大人称为“永远的校长”,因他倡导了一种“思想自由、兼容并包”的大学风气,这两句话已成为吾国大学精神的代名词。我们怀念蔡元培,也是在忧思今日大学的未来。

二月

自由,挑战边界

从小便池的《泉》到多了两撇胡子的蒙娜丽莎《L.H.O.O.Q》,杜尚似乎一直在扮演着一个颠覆者的角色,不仅在艺术内部挑战绘画的固有权威,更直指艺术和美本身,不断突破并拓宽人们对艺术认知的边界。

在杜尚看来,如果艺术意味着不自由,意味着持守旧的边界,圈定新的权威,那么一定需要有人出来打碎这种艺术的幻觉。他拿现成品,拿蒙娜丽莎的胡子,拿反审美的机器,来冲破这层迷障和捆绑。在他心里,真正值得追寻的只有自由,完全的自由。

自叶芝在20世纪末发起“爱尔兰文艺复兴运动”以来,这个国家的文学不但从英美文学中找到了独立性,而且大师辈出,但这片保守主义浓重的土地对他们并不友好,爱尔兰作家们拥有着迥异的命运。

狗在十二生肖中排行第十一,忠诚是它在中国文化里的主要意涵。从1898年至2006年的10个狗年,也多和忠诚有关。但这些狗年事件里的忠与不忠,已远远不是个人间的效忠问题,而关涉中国命运。不夸张地说,这几个狗年,预示了120年的历史走势。

三月

梦与现实的交错

在近年诺贝尔文学奖的候选名单中,总会出现奥尔加·托卡尔丘克的名字,但托卡尔丘克有一个劣势:在这批名字中,她太“年轻”了。第三部小说《太古和其他的时间》的出版,让不温不火的托卡尔丘克一跃成为波兰文坛代表人物。从这本小说开始,我们看到典型的“托卡尔丘克风格”——零散的小人物、现实背后的无穷幻想、无链条的结构形式。

但新作《雅各书》出版遭到了抨击,托卡尔丘克在简单而坚定地回应了自己的立场后,继续回到写作中去。也许对她来说,现实中发生的事情无法用现实主义解决,她须借助幻想、梦境、碎片去抵达一个更加敞开的世界。在文学的幽林中,托卡尔丘克不是一棵笔直的、参照真理与人性的巨树,她更像是一朵孤寂的蘑菇,汲取人类无意识的地下养分,在朦胧的暗处朝上生长。

三八国际妇女节之际,我们精心筹备了“女性与历史”的专题,借此采访了几位专注不同历史时期妇女史、性别史的女性学者,在当下社会女性、女权的讨论纷繁复杂之际,希望能够透过学者之眼,厘清中国女性在历史长河之中的生存、选择和命运。

对于法国小说家蕾拉·斯利玛尼来说,“女性书写者”已经成为她的标签。但仅仅定义为“女性书写者”又过于狭义,她的作品从来没有给出过任何答案,而是用现实而冷峻的故事拆解女性灵魂的矛盾。

如今很难再找到第二个作家能引起读者如此广泛的关注,一切围绕着村上春树的东西,都变成了无法避免的焦点。今年,通过新书《刺杀骑士团长》,争论之剑又一次指向了村上春树。

郑天挺留下的1938年至1946年日记今年出版,为我们了解西南联大提供了更多细节。《郑天挺西南联大日记》中的联大,不再是想象中的神殿,而是可感可触的实体。

四月

爱与泪,阅读与可能

见证、写作、叙述——这三者凝聚成了格罗斯曼的写作灵魂。在所有以色列作家中,没有第二个人像格罗斯曼那样渴望叙述,渴望读者。格罗斯曼笔下的人物遍布“泪痕”。他们仿佛时代的畸零者,用自身的破碎印证着历史的伤痕。

有时我们能感觉到,爱和泪是特属于格罗斯曼的温柔,他希望用爱去保护一些愿景,用眼泪去见证真实的东西。但在现实中,后者总是更加凝重,令人窒息。“作家的职责是把手指放在伤口上”,这是格罗斯曼写作的信念,“提醒人们不要忘记人性与道义问题依旧至关重要”。

4月23日是世界读书日,为此我们准备了一份特刊。这个“世界读书日”,我们不做概念营销,而是走近真正懂书爱书的人。我们希望做的,无非是从漫天繁星中,找寻到闪光的那几颗。

近几年,博物类图书的出版形成了一股不大不小的热潮。我们关注那些进行“在地”博物书写的作者,他们安于一方乡土,耐心于细致的自然观察和第一手资料的记录,并从其中感知到自然的丰富和自我的充实。跟随他们的脚步和文字,或许能抵达另一种城市生活的可能。

五月

思想从来不是件简单的事

彼得·沃森并不是传统意义上学院派的历史学家。他在西方知识界被称为思想史学者,很大程度上得益于他在21世纪初先后完成的百科全书式的思想史著作:《20世纪思想史》和《思想史:从火到弗洛伊德》。

四十年间著书近二十部,今年已经75岁的彼得·沃森,写作输出仍然维持较高的强度。沃森是一个愿意全情投入、花大力气做事的人,无论什么题材的书写,他都希望竭尽所能掌握细节,做到尽可能全面完整的呈现,所以做他的读者并不简单。但思考和阅读本来就不是件简单的差事。

孙冶方追求经济理性的努力、智识和勇气,都是值得被尊重的遗产,留给经济学同行,也留给其他怀揣理想的思考者。今年是改革开放40年,亦是孙冶方诞辰110周年,我们由此出发去回述和理解他,他的荣光,还有他的困境。

恐怖是如何一步步“侵入”我们体内的?回溯历史,恐怖辐射出了大量文学衍生作品。我们重新走进恐怖文化的不同阶段,揭开这个让我们又爱又怕的神秘世界的面纱。

今年,大批聚焦老龄化的书籍出版。我们梳理了其中有代表性的几本,采访了《当世界又老又穷》的作者泰德·菲什曼,以及中国当下关注这一问题的人口学家、社会学家、参与公共政策分析的学者。衰老不可抵挡,当这一天终于到来,我们是不是有足够的力气去应对?

六月

重返历史现场

松筠庵、仁寿殿、菜市口和东交民巷,乍看起来这些地点似乎毫无联系,但在120年前,它们却被一起中国近代史上最重要的历史事件联系在一起,成为这一事件上演的重要舞台——戊戌变法。

但如今,因为被赋予的意义太过丰富和伟大,它也被披上了神话的外衣。许多历史细节被遮蔽、扭曲和变形,让它离真相越来越远。那么,1898年的那个夏天究竟发生了什么?回到历史现场,才能让我们真正理解这场运动的意义和价值。

今年,历史学家范岱克的《广州贸易》、政治学家萧公权的《中国乡村》、汉学家欧文·拉铁摩尔的《中国的亚洲内陆边疆》出(重)版,他们的著书主题由南向北铺陈,通过历史细节呈现被“现代文明”冲击前夕,清廷所面临的“失控”危机的挑战。

1998年,当葡萄牙作家萨拉马戈获得诺贝尔文学奖时,大多数读者还对他十分陌生。但在今天,他的小说被不断译介,S码书坊6月首次出版了萨拉马戈的小说集,通过《石筏》《洞穴》等作品,萨拉马戈身上的迷雾,应该被更清晰地揭开。

我们每个人都曾当过孩子,小时候大人往往会说:“不要做‘坏孩子’”,“再这样就不是好孩子了”。可究竟什么是“坏孩子”?“好孩子”和“坏孩子”的标准是什么?完全意义上的“好孩子”真的存在吗?在许多经典童书中,都有“坏孩子”的形象和他们的种种“恶行”,但为什么他们却拥有长久的艺术生命力?

年中的时候,我们从成千上万本好书中遴选出60本好书以飨读者。我们不愿单纯将这次筛选作为一次媒体推荐,为每本书撰写夸赞之词然后推向市场,我们更希望以此为契机,重新讲述我们对于好书的理解——不在于故事的好读,不在于表达的通俗,更不在于有多少人正在购买和谈论它,而在于这本书将读者的理解力扩展到何种程度。

七月

世界善恶的明晰

约瑟夫·罗特,一个生于奥匈帝国的犹太人,受过良好的德语教育,还是优等生,平坦前途本应可期,却因1914年的那场著名刺杀事件改变了方向。第一次世界大战规模巨大,共约6500万人参战,罗特便是其中之一。战争结束后,身居柏林的罗特第一时间选择了离开,开始流亡生涯。

流亡中,罗特逐步建构起自己的“哈布斯堡神话”,核心之作《拉德茨基进行曲》带着缅怀之情展现了帝国衰落的过程。这被当时很多人诟病。但罗特所希冀的,不过是寻求一个多民族可以共存、有着明晰善恶标准的生存之地,即便如今,这也是世界仍需面对的问题。罗特去世后,其作品在德国遭遇了长时间的忽略。如今中译本的推出,无疑拓宽了我们对德语文学了解的广度,这位可与最优秀德语作家齐肩的人,在死后多年丰富了文学以及文学史。

2018年的世界杯在俄罗斯举行。作为东道主的俄罗斯创造了新的历史,再次强化了俄罗斯在国人心中的“战斗民族”形象。但试图据此来捕捉俄罗斯的面貌依旧是困难的,即使对于那些长久居于其间的俄罗斯人民来说,它也是一个难解的谜。

从上世纪70年代起,叶企孙逐渐被世人遗忘。但我们本不该遗忘他,尤其在何为教育、何为大学依然如迷雾般亟待明辨的情况下,他的一生事迹依然具有典范意义。2018年7月16日,恰逢叶企孙先生诞辰120周年,我们推出此专题,以资纪念。

2018年1月,刘绪源先生因病离世,他的《文心雕虎》也像一盏灯火,安静地点亮在童书商业大潮的一角。我们需要刘绪源这样一盏灯火,虽然灯火退隐后,它便很少被人记起,但像水果一样的丰润多汁的儿童文学却因此留在我们的记忆中,奠定我们一生的精神基调。

八月

怪由人生,见怪不怪

尚奇好怪,乃是人类的共同心态。为了能够描述那些难以理解、莫可名状的奇异事物,“妖怪”这个词被创造了出来。它们的存在,虽然违背人类对万物秩序的正常理解,而被定义为反常。恐惧、好奇、不安与困惑是它们带给人类的观感。尽管人类希望与它们划分边界,泾渭分明,但这些妖怪却不断侵入人类的领域。

人类与妖怪相对,反常与正常相生。妖怪本就是人类的一部分,只是人类将自己反常的一面外化为与自己对立的妖怪,以此定义人类的正常。只有明白了这一点,我们才理解妖怪的真正意义:怪由人生,见怪不怪。

今年,由徐克导演的《狄仁杰之四大天王》热映。影视剧中的武则天形象,被不同的导演和演员反复加工演绎。大众对历史人物武则天的了解,许多都是通过影视作品实现的,其中不乏各种浪漫化或妖魔化的想象,与真实的历史相距甚远。究竟历史上真实的武则天是一个怎样的女性?

“反智主义”这个词近几年火了。究竟什么是反智主义?谁又有权定义何谓“智识”?技术进步在反智时代扮演了怎样的角色?我们的电影又如何呈现这种反智?本期专题,我们从历史脉络及当今急剧变化的社会文化之中,重新理解“反智时代”背后的诸种问题。

8月15日,2018年上海书展在上海展览中心开幕。书展活动围绕“旅行”展开,我们也以此为契机,与读者探讨旅行的含义。

九月

肉身的漂泊与精神的安放

奈保尔这位新世纪首个诺贝尔文学奖获得者,在85年的生命旅程后,于8月11日离开了人间。“旅程”一词,在他人也许仅是隐喻,而在奈保尔,却是真实的写照。奈保尔像极了四处漂泊的流浪者,而这种“漂泊”不只是物理意义上的,同样是文化意义上的。

归属感的缺位让奈保尔习惯站在多种文化的边缘,冷静审视文明的冲突。旅行带给他的不是世界美景,而是文化政治宗教之弊病导致的忧思。正是这个漂泊者,不囿于某一种文化而凌驾多种文明之上,用冷酷的批判不断提醒我们,这个世界——而非某一或几个国家——的弊病还太多太多。借助他的超脱视角,我们得以看到更多。

房租年年涨,今年格外高。从19世纪至今,住房问题与现代城市的发展相伴相生。大城市从来居大不易。历史上,“城市”形象始终与“乌托邦”形象纠缠在一起;人们对于理想住房的判断,透露出人们对于理想社会的定义。

八十年来,享受过热闹与追捧的张恨水,也受尽了冷落与寂寞。今天,我们有可能拨开层层的帘幕,认识一个独立的、真实的作家兼报人张恨水吗?我们能给总是难登大雅之堂的“通俗”,不概而视之的公允对待吗?今年,由解玺璋撰述的《张恨水传》出版,我们也借这个机会,再一次回看张恨水的文学世界和围绕他的纷杂评说。

现代儒学历经百年,崎岖波折,如今再浪漫的设想也创造不出可能性让儒学重返“经”的巅峰。这是任剑涛的判断。今年他出版了《当经成为经典》,以中国现代化为主轴,从学理的角度提出,儒学更重要的问题是怎样作为一种经典思想资源参与这一进程。我们由此再出发,重新理解儒学的浮沉兴落。

一本名为《六》的书讲述了一个日本人在中国大理亲近自然的故事。看起来,这似乎是一个“归园田居”的古典故事传承,但其实它是一个有着某种造梦意义的、异质的现代故事。因为在当下中国,它竟然对很多渴望成功的人们构成了治愈。六的故事,不但给了作者一个释放自己的出口,也给了我们一个想象自己的入口。

十月

坠落和上升含混难辨

四年前,2014年10月31日凌晨,诗人陈超从公寓十六楼跳下,坠落在水泥地面,在诗歌界引起震动。因他离开的方式,他的死在读者中引起种种猜测:抑郁症、先天智力障碍的儿子造成的生活压力……此外还有关于“诗人之死”的讨论。然而,就像陈超好友、诗人王家新所说,他并不想把陈超的死与“诗人之死”扯在一起。“自杀”也是永远无解的谜。

四年后,陈超学生、诗评家霍俊明用一本传记《转世的桃花:陈超评传》给了我们契机。在1993年的诗中,陈超写道:“坠落和上升含混难辨,但我的旅行存在于另外的向度。”也许,他现在就在“另外的向度”存在着,这一向度,可能就是他的诗歌,他的诗学。

加拿大作家扬·马特尔是一个擅长使用动物来处理复杂问题的人。有时,我们能从扬·马特尔创造的动物中看到相互冲突的意味,它们的身上也存在着复杂的人性。

没有人能展示一幅明治维新的全景,围绕这场改变日本国运的历史变革,已经有太多种视角可供选择。但无论视线如何交错,最终都会汇聚到明治维新这个原点上。然而,有没有一种可能,换一种全新的视角,把视线稍微偏离一下,让它不再瞄准明治维新这个靶心?

十一月

寂寞的玄色宇宙

朱西甯,对绝大多数大陆读者来说,是个陌生的名字。朱西甯的名字亟待被重估,不仅是他的作品、他的人,还有他的生命理想。台湾作家张大春曾在电台节目《小说大学》中重读朱西甯时感慨不已:“时至今日,我们已经来到新世纪的第十八年,才回过头来讨论朱西甯在四五十年前的作品,使我不免有迟到的歉然之感。”

是的,我们对于朱西甯的认识,的确是迟到了。但只要不因种种武断过时的标签与遗忘的巨大惯性而拒绝去认识,犹未晚矣。

上世纪20年代,“子恺漫画”是“漫画”二字在中国流行开来的开始,但直至今天,丰子恺的漫画也仍显得独一无二。在丰子恺120年诞辰之际,我们用这个专题纪念丰子恺,也同样纪念他终身所信仰的童真、艺术与慈悲。

今年,剑桥大学海洋史教授大卫·阿布拉菲亚所著的《伟大的海:地中海人类史》引进中文版。这部个人学术生涯的总结性著作,或许是第一部完整叙述地中海历史的作品,被历史学家蒙蒂菲奥里称之为“一部扣人心弦、富有世俗色彩、血腥、妙趣横生的人类历史”。

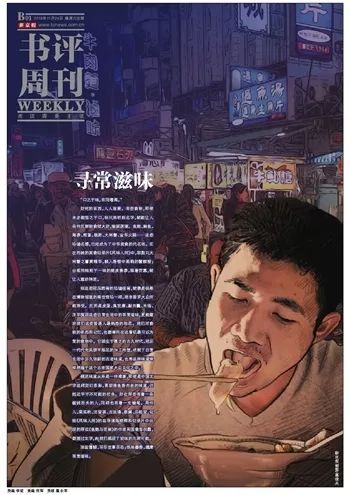

我们对食物的依恋和记忆,寄托在看似最习以为常的食物中。它诞生于匮乏的古久时代,经历一代代先民胼手胝足的加工抟塑,成就了日常生活中历久弥新的古老味道,也将这种味道深深根植于这个古老国家大众文化之中。

十二月

阅读,不曾缺席

又至一年岁末,又是一年好书评选。今年,《新京报·书评周刊》十五岁了,回头望去,十几份“年终总结”在一起,已然形成了一份关于文化和思想变迁的时代记录。我们庆幸自己不曾缺席,有些东西始终不曾改变。

给我们带来最真切欣慰的,是让一本又一本的好书抵达了它的读者,是帮助那些渴求理性和思考的读者与他们的人生之书相遇,是让多一些人感受到、并且和我们一样去相信阅读的力量。这种力量不一定能给现实带来什么迅疾的改变,但却能长久地在我们自己的内心滋长,成为人生的底色。

历史作家蒙蒂菲奥里就像是媒体发达时代的“说故事的人”,在他笔下,那些宫廷内闱里的情欲争斗和外交事务上的铁腕政策,以并不久远的历史痕迹,暗合着我们时代的隐秘情绪和社会心理。

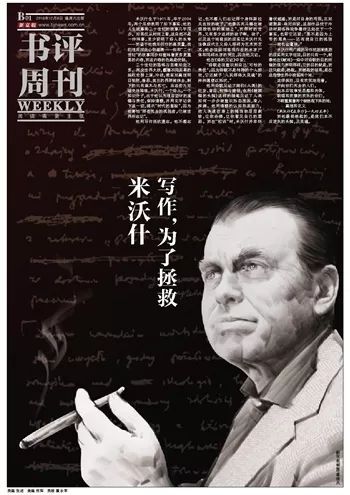

米沃什的人生故事和20世纪的故事几乎同步。但和“20世纪”的故事同步却意味着更多更重要的内容,而这内容的色彩是忧郁。米沃什的写作是一种抵抗,也是一种拯救。他最终拯救的,是我们本不应迷失的头脑,及灵魂。

上海意味着什么?上海人意味着什么?昔日之上海又在何种程度上塑造了今日之上海?今年,几部关于民国上海的著作相继问世,它们从各自的回路中返景,组成了一条关于近现代上海的独特光谱。

晚清最后30年是画报的年代。画报的出现和盛行,使得中国民众第一次可以透过图像来知晓时事,了解新知。借由陈平原新书《左图右史与西学东渐》的出版,我们回到晚清画报里的历史现场,试图解开种种困惑。

作者:杨司奇 整理

编辑:安安、徐悦东 校对:李立军

原标题:2018,我们认识一些事,理解一些人