彭懿,文学博士,多年来游走于幻想世界与现实世界之间。既是作家、学者,也是一名摄影师和电影制作人。著有《世界图画书:阅读与经典》《世界儿童文学:阅读与经典》等理论专著,《我捡到一条喷火龙》《蓝耳朵》《灵狐少年》等长篇幻想小说及《怪物爸爸》《巴夭人的孩子》《萤火虫女孩》等原创图画书。

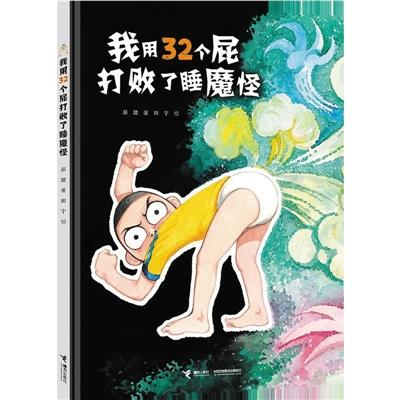

《我用32个屁打败了睡魔怪》

作者:彭懿

绘者:田宇

版本:接力出版社

2019年3月

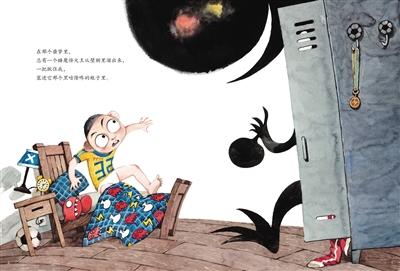

《我用32个屁打败了睡魔怪》内页插图

《仙女花开》

文、摄影:彭懿

绘:索焱

版本:接力出版社

2018年4月

“彭懿”这个名字,对关注儿童文学、图画书的人来说,一定是熟悉的。但想要清晰明了地介绍他却仍然是个难题,因为可以挂在这个名字之前的头衔实在太多。

他是国内重要的儿童幻想文学作家,在上世纪八九十年代就开始了创作的高峰期;他是最早在中国介绍和研究图画书阅读的人之一,13年前出版的《图画书:阅读与经典》对中国图画书推广所产生的作用,怎样讲都不为过;他翻译的图画书有几百本之多,涵盖了日本和欧美的诸多经典作品;从《怪物爸爸》到《巴夭人的孩子》《驯鹿人的孩子》,再到即将面世的《我用32个屁打败了睡魔怪》,他创作的十几本图画书也在近几年陆续出版;而在所有这些之前,他是学习昆虫学的理科生。

上世纪八十年代中国儿童文学开始了兴盛期,到近十年图画书出版的热潮,风起云涌的三十年里,彭懿可能不是最畅销、名气最大的作家,却往往是引入新的概念,创造出新形式的人。借着新书《我用32个屁打败了睡魔怪》将要上市的机会,记者采访了彭懿,听他讲述自己的创作,以及对国内原创童书的观点和评价。

“我不喜欢那种糖葫芦式的结构”

新京报:你这几年出版的作品,图画书占了绝大部分,这是有意的转向吗?

彭懿:2015年出版了最后一本长篇幻想小说《灵狐少年》,后来我就决定不再写长篇了。因为现在有很多人的作品是一种“糖葫芦结构”,他们自己会说是“系列”,设定一个人名,一个班级,用一个个小故事合成一本书,这其实是一种简单、讨巧的创作。我写长篇不是这样,我写的更像电影,从头到底一气呵成,充满悬念。读者可以一口气读完,但是我一口气写成就要写七八个月,所以我觉得特别累,写完之后也很难听到读者的意见,后来就不写了。另外,图画书给我提供了更多尝试的可能,我可以变换很多创作的方法,所以现在把精力都放在图画书上。

新京报:你的图画书也有很多融入了幻想的元素,和写长篇幻想小说相比,两者的差别在哪些地方?

彭懿:对,因为我是幻想小说作家。相比于童话,幻想小说是给更大一些的孩子看的文学样式。幻想小说有不同样式,第一种,很多小说在现实和幻想之间有一扇门和通道,像《哈利·波特》,开头写他在姨夫家里遭受欺凌,这是现实的,后来他收到霍格沃茨的信,又到车站站台,就进入了幻想世界;再像《纳尼亚传奇》,是有一个壁橱,钻进壁橱就到了另一个世界。还有一种样式,就像《魔戒》,那个世界跟我们是永远隔绝的。第三种就是我常用的,幻想的事情一下子就出现了,没有那道门,日常的魔法就在我们身边发生,这种最容易让人相信,图画书比较薄,我一般会采取这种样式,不需要很多铺垫。

跟其他作家的不同在于,我也是一个研究者,所以我创作时会更多地考虑结构特征。比如《仙女花开》,我用了一个民间故事的躯壳,民间故事有很多特征——几乎没有心理描写,没有血腥场面,甚至没有地名人物。但是我最后的结尾是开放的,不是民间故事那样“从此过上了幸福的生活”。

新京报:你在之前的采访里说过,你觉得自己不是一个天赋型的作家,更讲究技巧多一些?

彭懿:我觉得有些作家是天生的。而我就得去学习,总结研究。但我觉得走到现在,即便到这个年龄,我还是有激情,想写出好书,不想“生产”。所以我不喜欢那种糖葫芦式的结构,因为这等于就是在生产,像做砖头一样,一排一排非常壮观,但每部作品全是一样的。我受不了,作家不能做这件事情,我必须变化。在那种故事里,前后情节没有关系,你也看不出人物的成长。我写的每部幻想小说,其实都是成长小说,图画书呢,因为它短,所以它凝固的是成长的瞬间。

“我能想出32个屁,就很伟大了”

新京报:你出了几本摄影图画书《巴夭人的孩子》、《驯鹿人的孩子》,还有摄影和绘画结合的《仙女花开》,这些形式都很特别,你是拍摄之后想到这些内容可以做成图画书的吗?

彭懿:是拍摄之前就想做。我以前在科学教育电影制片厂当过五年导演,摄影应该是在上世纪90年代中期就开始了,之后出过好几本摄影集,配上文字,卖得也很好,但那时候我还没有想过创作图画书。我开始做图画书之后,就突然间想,可不可以创造出来一种特别的摄影图画书?

然后我去拍了《巴夭人的孩子》,当时的想法是,书只要能出版,就是一种肯定,可没想到书出来后卖到14万册,很多妈妈跟我说,孩子特别喜欢《巴夭人的孩子》。我想,是摄影图画书有它特别的魅力,如果是去画巴夭人的孩子,你画得再好再生动,读者看的时候也知道你是画出来的;再像《驯鹿人的孩子》,那些人生活在零下52℃,和鹿生活在一起,没有地种,没有水果吃,什么都没有,只是讲,没人相信,那我拍出来给你看,就有不一样的力量。

摄影图画书这个形式,我没有见别人做过,不敢说国外就一定没有这样的书,但我没有借鉴谁。有一些人不承认这样的书是图画书,但我不在意,我觉得我们能出版这样一本书,它就是一种样式,它存在着,我就觉得很满足。

新京报:现在摄影在你的生活中占据了很大一部分时间和精力?

彭懿:我每年有大半年都在外面跑!前一段时间我在新疆拍下雪,拍白桦林,可惜一直不下雪,以后还要去。今年7月份我要去意大利拍多洛米蒂山,10月份去英国拍一片迷幻的树林,我在西班牙也找到一片树林,也拍了几十天,就在那里等雾,等光。这些题材都在那儿,就好像自己有个抽屉似的,有时突然受到一点启发,就可能创造出来一本特别的书。

新京报:你接下来的作品还有什么样的尝试?

彭懿:我一直想尝试但又最难写的,是荒诞童话。有一套书《晴天有时下猪》,画家叫矢玉四郎,他写得非常荒诞,但又符合逻辑。你看了就会觉得,这么荒诞搞笑,他怎么能想出来。我想往这条路上走,但特别难,因为我不是那种天才。

《我用32个屁打败了睡魔怪》就是一本脑洞大开的爆笑荒诞的图画书,之后我还会和画家田宇合作一本图画书,同样是这个风格。我们想做成一本闹剧,让孩子充分释放他的天性。总给孩子读温情的图画书当然也可以,但有的时候需要这样搞笑的书,我觉得这才是最贴近孩子天性的。我想做出一本图画书,每一页都让人笑,不只是小孩笑,成人也笑。

新京报:国内原创的图画书,这种搞笑风格的确实很少,温情传统还是占据了主流。

彭懿:因为它特别难。我们的图画书多是传统、礼义、教育的,所以我一直想尝试。国外经典的图画书有很多这种风格,真的是没法超越。比如关于屎尿屁的,《是谁嗯嗯在我头上》就特别好,我第一次给小孩讲那本书,他笑得不行。还有宫西达也的《好饿的小蛇》,特别简单,但我想一辈子也没想出来,人家就想出来了。

这种故事太难想了,所以我觉得我能想出“32个屁”,就很了不起很伟大了(笑)。而且田宇画得很精彩,屎尿屁的问题是容易脏,但他把屁画得像烟花一样,非常绚烂,变成一个狂欢,特别好玩。我在现场给孩子讲这个故事,孩子会笑得滚到地上。我觉得,一本图画书让人享受了这样一段阅读时光不就够了吗?故事的魅力是最重要的。

采写/新京报记者 李妍