晚清民国镜头下的城市底层、都市文人、倩女娼妓或满清遗民,再到共和国社会主义美学下的典型工农摄影,都透露出复杂的历史信息。尽管,中国人真正迎来野蛮生长的摄影“春天”,还要快进至改革开放后的大众媒体时代。明星脸、大众脸以及网络时代的网红脸,都在摄影之中安置了自身的存在。

如今,自拍已成为当代摄影的重要组成部分,摄影也不再只是摄影术,而是被层层包裹进修图软件、手机制造业、照相馆、医疗美容业、证件照连锁店等不同产业之中。自拍产业下的“中国制造”,也反过来倒逼着我们去重新审视何为“摄影”的本质。

撰文 | 新京报记者 董牧孜

脸的呈现

媒体时代的中国面容

假若对中国人的摄影形象史做一番简单“考古”,我们不难发现“拍摄中国人”既是一个横亘中西的跨文化命题,也是关乎艺术与政治、审美与范式的美学命题,更是涉及技术与媒介、主体与再现的哲学命题。无论如何,晚清民国时代的摄影都算不上普及和日常,不论是近代镜头下城市底层、都市文人和满清遗民,战争时期解放区的战士和人民群像,或是共和国社会主义美学下的典型人物,它们作为历史资料,总是显得稀罕、新奇而珍贵。

中国人的摄影形象真正迎来“春天”,需要快进至改革开放后的大众媒体时代。从销量极高的全国性报刊、日渐普及的商业影楼,再到普通家庭拥有的傻瓜相机或数码相机,技术条件与社会生态的改变,撩拨着人们去欲求、创造和拥抱全新的审美趣味。置身网络媒体的新世纪,数字技术又一次颠覆了人像摄影的规则。从中国初代网红的诞生,到社交网络中诸种风格的制造,手机自拍风潮让中国人进入个人影像过剩的年代,而这一次摄影本体论上的跃迁,是一个“环球同此凉热”的世界命题。

01

纸媒时代

艺术史学家汉斯·贝尔廷在《脸的历史》一书中提示我们,“脸”不能仅仅被理解为一种个体特征,脸的历史最终被证明是一部社会史,社会因素被强加在人的脸上并通过后者得以反映,而脸同时也受各种社会条件所制约。上世纪八九十年代以来,中国媒体制造的海量摄影印刷品,诸如人像海报、图书与摄影集,连同普通人自己拍摄的照片,都呈现出复杂的“时代的面容”。

印刷媒体中的“明 星 脸”

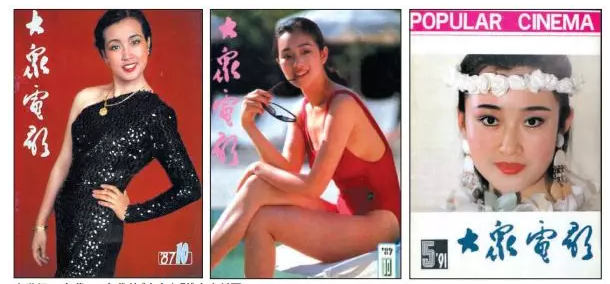

明星脸是一种媒体脸。由明星形象占据的报刊杂志或长篇封面,透露出具有时代典型意义、可供传播和消费的脸部审美标准。1979年复刊的《大众电影》杂志就此而言富有代表性。不同于邢燕子、黄宝妹那样典型健康、壮实、英姿飒爽的社会主义工农女性,《大众电影》的封面女星审美史公然透露出“就是要挑逗”的讯息。编辑部主任马锐回忆,“复刊后有读者提议封面人物‘最最盼望为靓女,次为俊男。’”这是市场对于面孔的渴求。

80年代、90年代的《大众电影》封面。

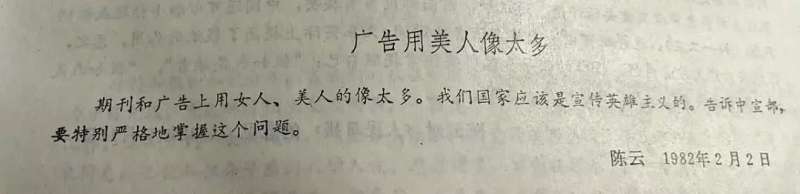

上世纪80年代初,叉着腰讲“我漂亮”的电影女星刘晓庆曾以惊世骇俗之语,对尚且保守的中国人进行了一次有关逆反与张扬的启蒙。观察《大众电影》封面刊登的“美人照”,多以圆脸、天然状态为美。在女性形象回归女性化的过程中,《大众电影》还曾因过于性感而引发“伤风败俗”的争议。1982年,陈云曾发出“期刊和广告上用女人、美人的像太多”的警告,他要求中宣部要严格把握这一问题,“我们国家应该是宣传英雄主义的”。

中国新闻年鉴1984

青山遮不住,毕竟东流去,“美人像”在所谓的“她世纪”日趋成为主流。上世纪90年代以来,在都市青年主体重塑的市场需求下,电影、女性时尚及生活方式类杂志蓬勃发展,除了《时尚·cosmopolitan》、《Elle 世界时装之苑》、《瑞丽·服饰美容》等主流女性杂志,诞生于20世纪末的男性时尚杂志如《时尚先生》、《男人装》等,亦积极塑造着关于理想女性身体及性别气质的刻板印象。在信息爆炸的90年代,评判美女的标准不再整齐划一,美丽变得相当多元化。如日中天的香港电影及娱乐业辐射到内地,风姿绰约的香港女星对中国女性的审美产生了深远影响,至今仍使人频频回望。

明星肖像当道的上世纪八九十年代,同样是男色当道的开始。如果说浓眉大眼的国字脸男星唐国强、朱时茂仍与社会主义美学中刚毅、力量型的男性形象具有相近的正气,那么此后中美混血的歌手费翔、台湾少男组合“小虎队”和香港的“四大天王”,则带来了异域风情、乖巧、忧郁、文雅或是亦正亦邪的男色倾向。进入21世纪,台湾的花样美男组合F4(言承旭、周渝民、吴建豪和朱孝天)令整个亚洲陷入狂热。欧美日韩多元化的审美,也伴随海外影视剧的引入而令人瞩目。

香港“四大天王”。

当人出现在图像中时,人脸总是成为图像的中心。伴随大众媒体图像印刷与影视剧的传播,改革开放后的中国迎来了脸部生产的扩张。明星透过大众媒体确立其权威,建立了新的脸部崇拜。由明星的肖像制造出不同的偶像类型,为大众提供了不同的幻觉,即便他们在影像之中遥不可及,只将所有目光吸引到自己身上而不做任何回应,但普通人总能透过观看的移情而重新找到自己。

值得留意的是,人们对于摄影肖像的热情不单停留在电影或娱乐明星身上。上世纪末,作家们的脸也开始大量出现在小说封面之中。出版行业似乎在传达这样的信息:人们不仅要吃“蛋”,还要看到“下蛋的鸡”。女作家,包括纯文学作家,尤其是被冠以“美女作家”之人,封面肖像照的亮相成为作品包装乃至畅销的一个环节。对于卫慧这样透过小说教导“新人类”都市生活的作家而言,人的外形已被裹挟为作品的一部分。

摄影师与普通人镜头下的

“大 众 脸”

前些年流行的“八十年代热”与怀旧世纪末代的文化之中,人像摄影构成了召唤往昔灵韵的重要元素。不论是专业摄影师对于社会面孔的捕捉,或是普通人在世纪末的昏暗影楼或是家用相机拍下的形象,都作为普通人视觉经验的表达,而构成对明星媒体肖像的关键补充。这些照片备受推崇,因其拍摄对象或拍摄者来自民间,被认为呈现了中国人自然真实的状态。

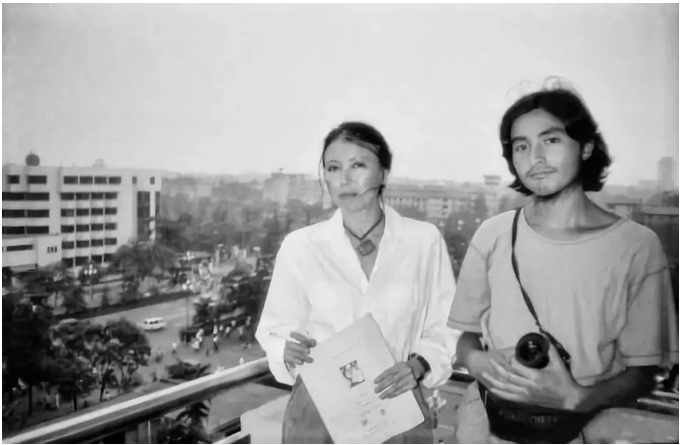

改革开放以来经历的翻天覆地的变化,以及由此滋生的欣快与怅惘,成为这些人像表情与面孔中的普遍性与特殊性。肖全、刘香成、任曙林等摄影师,因其对于上世纪八九十年代的细腻捕捉,而在近年来的集体怀旧中成为大众熟知的“时代记录者”。他们的作品既塑造也符合了新时期中国人对于世纪末的人之美学的想象。

被称为“中国最好的人像摄影师”的肖全,某种意义上奠立了中国文青男女在文化浪漫年代的形象典范。他于1980年代中期开始“我们这一代”的拍摄,而他拍摄的对象(也是朋友),后来恰好成为文学、诗歌、音乐、影视、美术、演艺领域颇有声望的“英雄人物”。相纸中透露的忧郁、矜持、不安或桀骜气质,构成了八十年代文化圈骚动而又温存的影像叙事,以及无法被“中年危机”所消解的、可供反复咀嚼的神话。

肖全人像作品。

肖全人像作品。

城市急遽更新换代,令恋旧情节迅速酝酿。任曙林于1979—1989年间拍摄的《八十年代中学生》,被“八十年代”的鼓吹手、艺术家陈丹青称为“一段青春的影像记录”,“一个理想主义时代最后的背影”。“五六十年代的房舍、旧式的课桌椅、木质黑板,改革初期的成衣,平民孩子的穿戴,还有辫子、粗布鞋、国产的球鞋,甚至女生倚傍携手的姿影”,这些早年共和国的物质形态,连同“八十年代的神态”,此后逐渐地,永久性地消失了。切近而又遥远的时间感,持续而又断裂的改变,对于摄影师而言是天然的富矿,普利策奖获得者刘香成因此受到中西方评论家的赞誉。他甚至因此得到某种看似矛盾的评价:陈丹青认为“刘香成的北京之行似乎一举终结了此前西方的中国影像”,而当代艺术评论家凯伦·史密斯则认为“刘通过镜头把标准的‘西方的思索’带到了中国,却又不失中国气息,还通过一种特殊的方式关心政治”。时代庞杂的信息量令这些面孔意味深长。

任曙林作品。

刘香成作品。

无论如何,上世纪末的中国人迎来了美的平民化时代,除了获认可的摄影师能捕捉到这种“美”,商业摄影与业余摄影使普通中国人也能够记录自己的脸孔。家庭旧相簿里,往往充斥着上世纪末兴起的影楼廉价艺术照:儿童脸上挂着浓烈夸张(甚至跨性别)的妆容,一家人站在东方明珠或埃菲尔铁塔等世界名胜为背景墙纸跟前,佯装完成了一次异域的旅行。此外,还有大量由家庭成员以傻瓜相机拍摄的亲密的、非正式的照片,那些充满曝光错误、抖动、缺乏构图或是欠缺美学设计的粗糙作品,恰恰表明个人形象的生产进入了更加“民主化”的过程,与私人体验的联系变得更为密切。

柯达相机的口号是,“你负责按按钮,我们负责其余。它把摄影推到了成千上万的人面前,无需培训或任何技巧就可以自己拍照。如约翰·塔格在《表征的重负》中所说,摄影所谓的“民主”虽然受益于新技术的发明,但如果不是摄影产品的营销概念发生了激进变化,它断不会产生那么大的影响。柯达不仅原创了一种相机,而且把自己的营销目标锁定在那些从未拍过照的人,这种对于摄影实践边界的跨越相当激进。

培护大众业余摄影观念的关键,在于设备和材料的大规模生产、机械化的维护、高度组织化的市场结构。在新世纪第二个十年里,对于使中国人谜一般陷入狂热的“自拍”而言,也是如此。

02

网络时代

当流行歌词唱道“泛黄有它泛黄的理由”,就好像是在说罗兰·巴特对于摄影作为一种生命形式的比喻:“照片的命运和(易逝的)纸张一样,就算它被印刷在较为坚硬的材料上,它死亡的必然性也不会减少半点;和有生命的机体一样……它的生命只能绽放片刻,便会随之衰老。它会受到光和潮湿的侵袭,并因而变得斑驳,直到生命耗尽,最后消失……”老照片受到被拍摄的实在参照物的束缚,它的生命载体会泛黄,会变化和老去。时间的消极性,对于摄影的韵味起着有益的作用。当我们感怀旧照时,我们在感慨岁月无可避免的磨损。

然而,数字图片与自拍时代的到来,让“摄影”摆脱了这种脆弱的物质性,它不但可以永葆当下,而且能够任意修图,这对摄影的真实性提出了彻底的质疑,也使旧式胶片对于所摄之物的爱和忠诚显得煞有介事。当我们拿起数码相机或手机,轻描淡写地说“拍照”时,它一开始就与虚构相互杂糅。如韩裔哲学家韩炳哲所说,数码摄影的自由,使它对于现实只剩下引用式、碎片式的关联。这种便利性使得数字媒体时代的拍摄者获得了更大的自主权,人们不再只是被动的图像消费者,或被摄者,也成为自我图像的活跃生产者。在21世纪,中国不断涌现的初代网红群体,就日渐体现出自我形象生产的多样性。

网络论坛

“网红”的诞生

网络论坛兴起的初期,已有不少依凭个人肖像而“红”的素人。比如2004年,水木清华、北大未名和MOP等网站因出格的“S”身形照片而走红的芙蓉姐姐,以及几年后因外形与言论均令人瞩目而走红的“奇葩”凤姐。尽管她们的标新立异,击中的是网友“审丑”心态。无论如何,那是百花齐放、恣意作妖的审美异质性时代,一切标准尚未尘埃落定。那一时期,QQ空间还曾流行非主流风格的大头贴与自拍照。

MSN时代走红的网红鼻祖“毒药”,是此后奠立新美学范式的某种先声。2005年起,“毒药”在MSN空间里记录自己的个人生活,配发大量照片。一位俊美、多金、有才华、有品位的神秘青年男子,他在英国留学的经历,对艺术与时尚的理解以及旅行见闻,透过仿拟“大片”的个人肖像呈现出来,并迅速俘获了一批忠实粉丝。

“毒药”的走红似乎预示了早期以文字为主要载体的互联网即将转向图像的视觉爆炸,以及此后“颜值”时代的到来。他作为素人“明星”被崇拜和追捧的形象,甚至早于郭敬明小说中那种典范式的偶像般的男主角。在智能手机、单反与微单等设备不断更新,以及影视写真、古装、私房照等艺术照类别的日益丰富之下,我们见证了网络上不同风格肖像照的生产。猫扑、天涯、豆瓣等草根论坛,都产生了各自的“女神”“男神”范本,比如豆瓣上文艺女神张辛苑、复古少女南笙等,是风格化修图和滤镜的先行者;而以素颜著称的奶茶妹妹,则成为直男审美的标杆。

如果说脸在大众媒体时代早已成为娱乐业和新闻业的主宰,那么在数字媒体时代,人们对于脸的偏好更得到了前所未有的加强。不少网红可以仅靠颜值在网络立足。而此前,只有影视明星才能俘获大众的幻想,大众传媒制造的“明星脸”与普罗大众的“无名脸”之间是一条横亘的沟壑。如今,理想图像也可以被其他更为日常、可接近的偶像“网红”所占据。这种偶像不但易于崇拜与模仿,而且乐于回应观众热切的目光,因为这也是他们将自我肖像发布在网络上供人赏味的初心所在。

自拍时代

“网红脸”的诞生

智能手机的自拍功能与修图软件的美颜效果,使每个人都能从事“脸部图像生产”。晒图成为一种日常,而令人满意的自我肖像在社交网络上才是可展示的。一种对脸的私人消费正在互联网上蔓延开来,人们纷纷将自己的“脸”放到网上供人观赏。居伊·德波(Guy Debord)曾提出“景观社会”,如今人们可以与自己的网络肖像生活在两个平行世界之中。

当自拍成为惯常时,有关自拍的方法论自然得以形成。在当下的中国,这种范式俗称“锥子脸”,尽管尖下巴、白皮肤与大眼睛的标配被很多人讽刺为“假脸”(这种长相毕竟太不“中国人”了,更像是漫画人物),然而这种审美仍牢牢占据着统治地位。影视明星范冰冰与Angelababy的面孔既是这种面孔的渊源,也是这种面孔的模仿者,因为她们也需要不断参照这副“面具”来“修订”自己自然生就的脸。受到男色消费的影响,男性网红的自拍往往介乎男性气质与“无性别意识”之间,近年流行的小鲜肉,追求一种“比女生更美”的精致样貌。

发布自拍照成为女明星的惯常做法,既体现也引领着自拍时代的审美。图片摘自鞠婧祎、景甜、范冰冰个人微博。

显然,自拍时代对于“好看”的理解在变化。大众媒体与数字媒体发生了分层,权威杂志与时尚大片中的明星与模特形象依旧起到了范式奠基的作品,人们发明了“高级脸”、“鲶鱼脸”等词语去形容那些不同于“锥子脸”这种普通“商业外形”的审美术语。普通人可以借助自拍与美颜而获得一张近乎明星脸,与此同时,人们也意识到明星的自拍甚至可以比普通网红更不堪(比如以自拍糟糕著称的神仙姐姐刘亦菲)。网红的出现,与明星分庭抗礼,尽管二者的落差在于是否能走出美颜镜头。不过,如今“网红/主播”已成为富有生产力的行当,他们的身份正在慢慢被接受为一种“正当职业”。

尽管以“自画像”为前身的“自拍”是人类源远流长的欲望,是主体建构自己视觉形象和自我认识的一种方式,但在今天,自拍更为关键意义则在于传播。刘涛在《美图秀秀:我们时代的“新身体叙事”》一文中指出,自拍使人抽离于日常生活中的自我,获得一种美学化、碎片化的神圣感,这种自我图像成为一个暂时性的偶像。在网络上向朋友展示美化过的自己是第一步,而此后话语的互动(获得评价和赞美)才是这一仪式的高潮。这意味着好友也将我的自拍当成某种偶像来看待,久而久之,围绕自拍就形成了一个小圈子的膜拜结构。明星脸、大众脸、网红脸,正是在这种结构下交互融为一体。

编辑:李妍 徐学勤 榕小崧 宫子

校对:翟永军 杨许丽 薛京宁