论起二十世纪英国文坛最特立独行、最具影响力的人物,当数安吉拉·卡特。卡特1940年生于伦敦,正值纳粹大轰炸期间,年幼的她被送去约克郡外婆家躲避战火。外婆是个擅讲故事的人。小安吉拉听到外婆边讲边演小红帽被大灰狼吞下肚的情节便会兴奋地尖叫,要求再来一遍。多年以后,挣扎在贫困线上的小众作家卡特正是凭借一本重述那些外婆讲过的故事的短篇集《染血之室》开始在文坛崛起。时至今日,“神话重述工程”早已令她蜚声世界并改变着世界,成为文学史和文化史意义上的女巨人。

她当然并非简单地重述。安吉拉的叙事有着非同寻常的出发点。

安吉拉·卡特(1940-1992),英国作家,著有长篇小说、短篇小说集和散文集多部。其小说作品以幻想题材为主,糅合精神分析、女性主义、哥特风格和寓言色彩于一体,戏仿童话,重塑传奇,想象奇诡,语言瑰丽,构筑起与整个父权文化的神话和传说体系相抗衡的“神话重塑工程”。《时代》周刊将其誉为二十世纪最杰出的作家之一。

她的伟大之处在于,她不仅是个文学天才,同时还是精神分析学家、人类文化史研究者和社会进步的推动者;她不仅是女性,还有着敢于叛逆不妥协的求真个性。从知识分子、文学天才和身体力行的女性主义者三位一体不可分割的写作中诞生出来的“神话重述工程”绝非可以被简单归类的成人童话选编,而是视野和洞见、智性和美感相辅相成到达难以超越的高度,极具文学、文化和大众传播价值的文本。惟其如此,才能在与数千年来父权社会的神话、传奇、宗教、文学等文化体系的抗衡中获得存在感,发出女性的、清晰的、可信的声音,才能以新世界的代码改写出父权文明的替代文本。

卡特曾在访谈中提到自己是弗洛伊德等精神分析学家的读者,研究过大量的梦境,熟悉其中的映射、置换和变形的机制。通过精神分析学的透视视角,卡特发现,神话、宗教和文学经典作为意识形态产品都包含着几千年来父权社会的无意识沉淀,使用着父权驱动和代码。任何艺术在无意识层面上都是蕴含政治动能的。神话,存在于错误的宇宙里,对具体的痛苦处境进行着模糊化处理。在英语里,神话同时也解作迷思。卡特凭借精神分析学洞悉了父权社会最核心的迷思,关于性别、性与爱的迷思。宗教故事也一样,在暗中塑造和制约着人们心理和观念的结构,使得这些迷思代代因袭、沉积,成为一个难以逃逸的传统。

卡特的神话重述工程,正是选择神话、传奇、文学经典和宗教故事作为素材,用精神分析学原理将这些人们耳熟能详的文化遗产加以透视和拆解,在旧世界的意识原件中植入女性主义观点,重装新世界的经典文本和话语系统,旨在破除迷思,推动社会观念的进步。这对当下女权思想也有着启发意义。她的短篇小说全集《焚舟纪》是这个神话重述工程的主要载体。在全书收录的四十二个短篇里,惊才绝艳的文字和奇情耸动的故事铺展如同盛大幻术,演绎着对于父权文化的四十二重“盗梦空间”。

撰文 | 周丽华

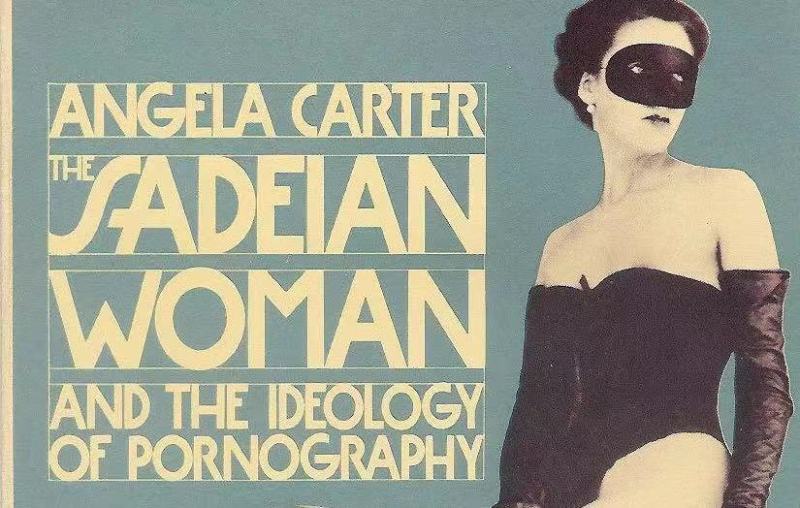

《萨德式女人》

卡特的女性主义宣言

父权社会的核心迷思到底是什么?1978年,卡特出版了论文集《萨德式女人》,系统阐述了她的女性主义观点,引起轩然大波。当时,色情文化被女性主义者视作对女性的物化而大加排斥,卡特却选择色情小说中最令人咂舌的性虐狂萨德的文本作为分析对象,肯定了他对女性主义的价值,争议自然在所难免。卡特对于萨德的分析得到了福柯、巴塔耶等学者的佐证。时至今日,她的女性主义观点在小说作品中的戏剧化移植也大获成功,产生了广泛的社会影响。有评论称她至少改变了好莱坞十分之一产业的形貌,此言非虚。新版《美女与野兽》不仅从情节和细节上表达着对卡特的致意,甚至片中女巫的扮演者正是纪录片《安吉拉·卡特》中卡特的扮演者。

在卡特看来,“萨德文本对于性自由的关注对于女性具有特别意义,因为他拒绝将女性的性价值唯独与生育关联。即便在今天,也和他所在的十八世纪一样,仍然存在把女性仅仅视为生育工具的问题。”

《焚舟纪》,作者:(英)安吉拉·卡特,译者:严韵,版本:全本书店|南京大学出版社 2019年6月

卡特又分析了基督教文化中的人物形象。上帝至高无上喜怒无常;圣母无性受孕诞下耶稣,圣母形象的性压抑意味不言而喻。她的价值仅仅在于提供了让耶稣来到人世的肉身。上帝和圣母作为两性在想象界的投影,反映出父权社会中两性关系的实质并非平等,而是上下、主仆,食肉动物和食草动物式的二元对立。父权社会禁锢和贬损女性主体的法宝是性禁忌。性仿佛不是人的天性和表达爱的人间关系,而是独立于人性之外的一种存在,是禁果,罪孽,导致人类从伊甸园被逐的堕落行为。而男性进入女性的跪姿也被与向神忏悔的姿势关联。

无论性放纵还是性禁忌都是对性的强调,性先于爱是男性欲望使然,是父权社会的逻辑。父权体制拘束下的典型男性主体,欲望和行动上实践着性放纵,却又从观念和决断上服从性禁忌,形成了一种普遍的人格割裂和扭曲现象,从根本上否定了建立在平等和相互尊重基础上的完整、灵肉相洽的爱。父权社会对女性美德规训的核心是性无知,也就是纯洁,顺服,将性视为脏、罪、耻而弃绝自己的性价值。相对于此,激进的女性主义观点是:爱先于性,任何表达爱的性都不应该成为禁忌。因此反对性禁忌和荡妇羞辱话语成为当前女性主义的首要策略。

事实上,基督教在传播和确立秩序的历史过程中,也发起过猎巫运动等对女性反抗的镇压和暴力收编,制造出仅仅作为生育工具存在的家中天使的女性群体。从这个意义上,安吉拉·卡特却被称之为伟大的文学女巫,她的盗梦空间般的写作可谓是对父权压抑的某种复仇,而写出了堪称“女性主义的四十二章经”的《焚舟纪》的她,被拉什迪、麦克尤恩、阿特伍德、石黑一雄等一众作家拥戴为一代文学教母,也恰如其分。女巫人如其名,是新时代的天使。

在指出萨德文本通过情节设置将生育功能从女性价值上剥离开来,否认生育功能为女性唯一性价值后,卡特又分析了萨德小说里的贞女和荡妇两类女性形象。贞女的代表是姐姐朱斯汀,她刻意忽略自己的美貌,面对强徒时企图以高尚的道理感化之,结果只能是屡遭强暴和虐待。荡妇的代表是妹妹朱丽叶,善于利用男性弱点来达成自己的目的,最后却名利双收,晋身显贵。在卡特看来,朱斯汀以其天真、诚实和对性的无知成为父权社会的完美受害者,而朱丽叶却有着清醒的性意识,并通过各种僭越父权女德的行径而大获成功,两类女性的不同结局蕴含了萨德对于父权秩序的潜在否认。但朱丽叶的成功是因为洞悉了父权的奥秘成为了父权的同谋,其中包含了对自身人性的否定。理想的女性主体应该是这两类女性的综合,也就是说,既要像朱丽叶那样敢于跨越父权禁区,看到女性发展的方向,又要像朱斯汀那样有所坚持,不至于在性放纵中迷失自我。

《魔幻玩具铺》,作者:(英)安吉拉·卡特,译者:严韵,版本:南京大学出版社 2019年8月

卡特的女性主义观点概括起来主要是:反对性禁忌,女性不应该忽略自身性魅力,而是应该彰显和利用之,以建立女性主体和谋求发展。理想女性主体是荡妇和母亲的综合体。父权社会的制度将女性分裂为两个敌对的阵营:无知者和同谋者。女性应该建立起姐妹式的结盟关系来改造生存环境。也就是说,她反对现行婚姻制度。

在个人生活中,她也践行了这一点。卡特早年因为叛逆父母放弃了上牛津的机会,早早嫁给大她很多的化学教师卡特,做了一段时间的家中天使后便利用毛姆奖的奖金逃离婚姻至日本,在极端父权文化情境的刺激下成为一个激进的女性主义者。她与后来的恋人马克一见钟情同居多年育有一子,直至她去世之前才结婚,或许只是为了法律上的方便。

《染血之室》

一次对婚姻制度的盗梦之旅

卡特的多年好友拉什迪也许是最了解她价值的同行。在他看来,卡特短篇的巅峰之作是《染血之室》,可以令其不朽。仔细阅读之后,确实如此,卡特在这个短篇里的女性主义观点和反叛姿态表达得最为完整、激进,几乎每个人物每一个细节都有着神谕和佛典般的丰富文化指涉和象征意义,构成对于婚姻制度在宗教、神话和民间传说多个层面上的庖丁解牛和盗梦之旅。

早期评论多认为《染血之室》是对蓝胡子杀妻的戏仿。但这只是民间传说的层面。蓝胡子每娶一个妻子便杀掉她藏尸壁橱。最后一个妻子在被杀之前,因为哥哥的出现而获得解救。壁橱里的骷髅大白于天下。这个故事被选中,是因其对父权社会男性主体欲望特征、心理构架和婚姻制度暴力症结的普遍象征意义。

Rebecca Whiteman所作《染血之室及其他故事》(非中文版)的封面图。

小说开篇,少女在火车卧铺无法成眠,“狂跳的心像在模仿引擎那些巨大活塞,不停推动着这列火车穿过夜色,离开巴黎,离开少女时代,离开我母亲那封闭又安静的白色公寓,前往无从猜测的婚姻国度。”这里的婚姻国度既是由现实元素构成,又是观念和想象界意义上的。最后到达的目的地,婚姻国度的具象,侯爵的居所,是一座海中孤岛,被“散发胞衣气味的海水环绕”,仅剩一条脐带般的堤道与陆地相连。居所指示着居民退化到婴儿态的暴力人格。婴儿因其脆弱无助在愤怒的想象界构筑了至高无上的自我和环绕它的险恶世界。

早期的人类群体在恶劣环境和有限生存资源面前也如婴儿般弱小,但诞生于此时的宗教仍在塑造着我们社会中的个体人格。每一个典型的男性主体中都存在上帝的影子,追求优越感,将自我价值建立在他人的牺牲之上,快乐源自他人的痛苦,正如《圣经》和基督教确立之初无数圣徒的殉道故事所显示。卡特对父权社会人间关系的本质分析一针见血:人吃人。国王、法律和刽子手组成了父权体制的威权系统。每一个机械地认同于体制的男性主体都是刽子手,同时也是以自身人性为代价的受害者。同样的暴力结构也延展到婚姻形态中。剥离了爱与尊重的婚姻关系,是食肉动物和食草动物之间吃与被吃的关系。男性并不希望看到女性获得性快感,因为分享意味着被剥夺。

因此对应上帝这个暴虐的男性主体设置了一个纯洁被动、仅作为耶稣诞生通道的圣母。相应地,民间故事和传说中的女性也总是一种纯洁幼弱在百合花从中簌簌发抖等待有力有害的男性来分派命运的形象,《染血之室》的叙述者给人的第一印象也正是如此。

将弱者视为肉,吞吃、消化,是最彻底直接的剥削方式。少女瞥见“他在镀金镜子中注视我,评估的眼神像行家检视马匹,甚至像家庭主妇检视市场肉摊上的货色。先前我从不曾见过——或者说从不曾承认——他那种眼神,那种纯粹肉欲的贪婪,透过架在左眼的单片眼镜显得更加奇异。”既然只是肉,那么被消化完之后就需要不断供给。因此男性浪荡子们在无法满足的欲望模式中不停地追逐和收集女人。蓝胡子装满骷髅的壁橱成为婚姻形态在集体无意识领域的象征性再现。位于侯爵谋杀城堡里的染血之室则是对这暴力秘密的有意揭示。对照田晓菲分析绣像本《金瓶梅》中的武松杀嫂,以复仇为名的暴力背后是混沌难辨的欲望,卡特的表达更激进和直白。杀戮是欲望的暴力释放,是性的反命题。

在旧世界的婚姻关系中,妻子被当成生育工具娶进家门,生育成为抹杀女性主体的一柄利刃。故事末尾,侯爵要将少女斩首,这里的斩杀同时是现实和象征意义上的,本质都是对弱者的牺牲。成为母亲后的妻子,并非作为女性主体存在,而是变成一个傀儡、影子,或者进入权力结构,成为父权的同谋。“老鸨”是《萨德式女人》中经常出现的一个词,朱丽叶就是一个老鸨,和男性浪荡子一样无情地迫害着其他女性,就像在无爱的婚姻形态中,许多妻子容忍甚至帮助丈夫不断对其他女性始乱终弃、玩弄切割。婚姻成为残酷的战争,婚姻制度成为一种暴力法则。在侯爵残杀和藏匿前三任妻子的密室中,少女手中的钥匙不慎掉落在地,沾染的血迹怎么也洗刷不掉,并且印到了她的额头成为一颗血渍红心。红心历来是真爱的象征,血渍揭示了婚姻制度真爱唯一的暴力秘密。真爱唯一等于暴力排他。“无论多厚的油彩、多白的粉,都无法掩盖我前额那红色印记。我庆幸他看不见它,如此可稍减我的羞愧。”分析到这里,看似费解的故事的最后一句话,也就无需更多的解释。

故事的结尾,勇武的母亲策马赶到,救下了就要人头落地的女儿,将一颗子弹送入了侯爵的脑子。母女和盲眼调琴师从此幸福地生活在一起。这个情节安排中蕴含了卡特对于新世界社会细胞形态的设想。盲眼意味着阉割,调琴师因此代表俄狄浦斯一样忏悔着,对自己的伤害力有觉知的新男性形象。盲眼在这里反喻新知,目盲而心明。“我相信母亲跟我一样,都很爱尚伊夫”这句话象征着女性的结盟。有什么比母女的相互包容和结盟更能代表女性的结盟?

侯爵是父权社会典型男性主体浪荡子的代表。对他的描写时而指向野兽,时而关联上帝和宙斯,处处显示出对人神兽三位一体的隐喻。他的头发像狮鬃,脚步轻得听不到,像大型猫科动物。身上散发着雄性动物的皮革气味。但他同时又是强大而暴虐的神。他交给“我”的打开密室的钥匙,就像潘多拉的魔盒折磨着无知少女的好奇心。“‘这把钥匙通往不可想象的国度。’他说。他的声音低沉,带有某种教堂大琴的音色,弹奏时仿佛与上帝交流。”他要她受死时,说的是:“我的琶音处女,准备殉教吧。”“‘将是什么形式?’我说。”“‘斩首。’他低语,声调几乎是淫荡的。”最终,人性在神兽两端的撕扯和扭曲中,丧失殆尽,变成了文化和体制的机械。有着收集和斩杀妻子癖好的侯爵手持利剑向“我”母亲冲来,他是这样被描述的:我丈夫呆立如石,仿佛她是蛇发女妖,他的剑还举在头上,就像游乐场那种机械装置的玻璃箱里静止不动的蓝胡子场景。然后,仿佛有个好奇的孩子投进一枚生丁,让机械动作起来。留胡子的沉重人形大声咆哮,愤怒嘶吼,挥舞那把高贵礼剑仿佛事关生死与荣耀,朝我们三人冲来。

故事的叙述者,少女“我”则在多处被与夏娃、潘多拉等神话和宗教故事中的无知女性形象关联。母亲反而是激进而叛逆的女性形象,被与蛇发女妖美杜莎、复仇女神等被歪曲的女性形象关联。母亲在电话里听到女儿哭泣,出于“母女连心的默契”立刻出发……也许卡特想表达的是,改变世界需要拿出母亲保护女儿时对爱的直觉的坚信和无比的勇气吧。

其他故事

女性主义观点的分组演绎

除去《染血之室》,《焚舟纪》中的每一篇也都是含义丰富,动能强劲的女性主义寓言式文本,值得细细品读。

《刽子手的美丽女儿》《紫女士之爱》和《大屠杀圣母》这三篇,清楚地显示出卡特女性主义思想的缘起、发生和发展过程。《刽子手的女儿》中,刽子手将与女儿乱伦的亲生儿子在法场斩首的仪式,是一场人类意识之中关于欲望禁忌、人格分裂和暴力起源的仪式化表演,是关于人性真相的终极寓言。高地异邦是伊甸园之后的娑婆人间。卡特看到了问题所在。《紫女士之爱》作为一个以日本文化为背景的故事,再现了一个女性主义者卡特在日本文化情境中的醒来。复活过来并焚毁了亚洲教授帐篷和干枯躯壳的紫女士代表着一个女性主体的诞生和跨出的第一步。《大屠杀圣母》中,卡特解构了基督教的童贞圣母传说,在印第安群落的母系氏族文化情境中建构起一个女性主义意义上的理想女性主体:红人圣母。

安吉拉·卡特

又例如,在《厨房的孩子》中,卡特讲述了一个极为肥硕热爱美食的快乐乡间厨娘与她的贵族主人之间谜一般的爱情故事,提供了灰姑娘形象在白幼瘦之外的另一种版本。而在《穿靴猫》中,一只说人话的穿靴猫帮助男主人和他的心上人,一个嫁给吝啬老头的美人穿针引线,使得有情人终成眷属。猫眼里真爱至上。

这就是卡特,“一个高高兴兴不信神的女人”,从不需要美德的伪饰,从不自我割裂和扭曲。她喜欢被称作女巫,她是抗衡父权文化的亚马逊女战士,她有的是智慧、魔法和勇气。她追求的是自由和公平,是一个消弭了暴力的更好的世界。她是天使。

(文中引文源自《萨德式女人》和《焚舟纪》)

作者 周丽华

编辑 张进 校对 薛京宁