柳营

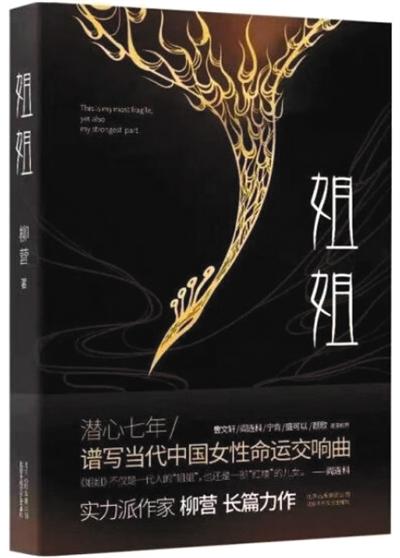

《姐姐》

作者:柳营

版本:北京十月文艺出版社 2019年1月

在写《姐姐》之前,女作家柳营一直生活在浙江。她出生在浙江的小城龙游,成年后在杭州生活。在杭州,她一直以一种不紧不慢却稳定的节奏写作,一边研习理财,一边独自养育女儿。十多年间,她写下了《阿布》《淡如肉色》《我之深处》《小天堂》等长篇和大量中短篇小说,是“70后”浙江作家的代表人物。

中篇《阁楼》是柳营小说写作的起点,或许也是读者印象最深刻的柳营小说之一。小说以缠绵私密的语言,讲述了一个年轻女孩与一个没有名字的有妇之夫短暂而热烈的情事纠缠。《阁楼》一鸣惊人,后被改编成同名电影。

在其后的作品中,柳营延续了《阁楼》的问题意识与文字追求。在《阿布》《淡如肉色》和《我之深处》这样的小说里,她深入探索了在传统与现代价值观碰撞交接处的女性生活,反思她们的情感、欲望、自我意识——常常是在带着原生家庭的重重伤害与对男性充满怀疑甚至敌对而立的前提下。

《姐姐》是柳营移居美国后的第一部作品,或许也是柳营写作生涯的一个分水岭。在过去的小说里,柳营的叙事往往从小而私密的视角出发,从幽深的女性个体生活折射总体;在《姐姐》中,柳营则一下子从以前的私密精细中走了出来,走向了开阔与深刻。这或许和年龄与阅历有关,或许和世界观的转变有关,又或许和身处纽约带来的新视角与审视的距离有关。

在《姐姐》中,柳营以出生于虚构中的江南小镇湖镇、名叫萍儿的“姐姐”为中心,以“姐姐”成年的上世纪九十年代为起点,描写了一群与“姐姐”的生活有关的女性形象。透过对这些不同女性形象与遭遇参差的关照,柳营深入地探寻了七零后中国女性的现实与精神世界。

在柳营位于曼哈顿的家里进行的这场访谈中,她对我提起了写这本小说的初衷,那与她小时候的一次濒死体验有关。多年之后,即将移居美国的柳营带着对生命的无尽感恩开始了《姐姐》的写作。

柳营说《姐姐》里写的不仅仅是一个“姐姐”,而是一群普通的女性。正是带着这种对生命的感激,这种对于新的开始的喜悦,柳营开始了对这群普通女性充满爱与慈悲的写作。

“姐姐”是一群普通的女性

新京报:《姐姐》是你许多年来的第一本长篇小说,也是你搬到纽约之后的第一本长篇小说,为什么想写这个题材?

柳营:《姐姐》是我多年来,一直想写的一个作品。完成小说《我之深处》后,我就开始提笔尝试创作《姐姐》。小说中有一个重要的细节,有关姐姐寻找恩人的。这个细节大部分来自于我个人的真实经历。

小时候,我在水库里被淹。在没有完全沉下去时,我抬头看了眼天空,那光打在水面上,然后透过水面落在我的额头前。世界明亮又安静。我知道,我就要死了,再也见不到这样的光了。非常昏,想睡觉,长大后知道其实是已经缺氧了。迷迷糊糊中,突然间感觉有只手一把将我托住,快速拉出水面。因为各种原因,我一直没机会再见那个救我的人。长大后,等我有能力时,我一直在找他。

写《姐姐》时,我有更强烈的想要找到他的愿望。在去纽约前的一个月,也是农历新年之时,有朋友找到他的电话号码。我非常激动,当即就发了条短信给他:“三十多年了,也许你不记得我,但我一直记得将我从水库里托出来的那双手。希望找时间去看你,当面说声谢谢。”发完短信后,我拿着手机等,内心是比较复杂的。我不知道他会说什么。几分钟后,他回道:“谢谢你能记得,但换谁都会这样做。过年,大家都忙,不用见面,不用麻烦。有句谢谢足够了。”我看着短信,看了又看,眼泪模糊。

我还是坚持去看了他。带着很土的黄金首饰,给他太太的,以及红包,给他的孩子。他坚决不收。他就那么静坐在那里,喝着茶,不问我从哪里来,也不问我做什么,他本分,朴素。不攀缘,不做作,不喜欢表达。他很早就没有父母,由奶奶养大的。如大多数人一样,早早出门打工赚钱,在外娶妻生子。

我想要写的《姐姐》,不仅仅是一个“姐姐”,而是一群普通的女性。她们在旧的城市或者乡村长大,由传统的父辈或者祖辈养大,然后一脚跨入这滚烫的、变迁着的时代里。她们是一群在寻求物质独立的同时,也在突破中寻求精神独立的女性。她们被时代卷入,她们是见证者,也是旁观者,更是勇敢的探寻者。如果社会是个环,每个人都是环环相扣的。每一个环,都是可以照见另一个环的镜子,都有反光。你可以在那个反光里,那面镜子里,看见更为复杂的社会,以及身在其中的你自己。

避免让文字浮游于小说之上

新京报:阎连科评价这本小说时称“小说言传统而含现代之法,说现代而又深得传统之道”。你怎么看这种评价?我读小说时,读到了不少传统市井小说(市情小说)的影子。能否谈谈你的文学传统?对你影响比较大的书是什么?

柳营:之前在国内,读得最多的还是翻译小说。个人非常喜欢以色列的作家奥兹,喜欢他文字里特有的孤独感。还有尤瑟纳尔,那么强悍。写这个小说时,因为生活在纽约,我平时会读一些英文短篇,或许是为了保持相对纯粹的语境,我几乎停止了读所有的翻译小说,转而读唐诗,读明清小说。小说最后出来时,因为故事的背景是围绕着南方小镇写的,而这又是我熟悉的地方,所有的声音、气味、人情、色彩、感觉,都是故乡的,是根植在记忆里的,所以写起来有着传统之味,又有些如你所说的市情之气,但写的过程中,自己是无意识的。

新京报:小说的叙事是相当朴素的,故事以一种平实而娓娓道来的语气讲述,不拔高也不故作深奥。在当代小说中,这种毫无夸饰炫耀的文字反而需要勇气才能写出。能否说说你是怎么思考小说的语言的?

柳营:写《姐姐》时,也许是因为年龄的缘故,或者是因为在异国慢慢习惯了更为简单的生活,我特别想写一种朴素的可以让我的姆妈读起来也觉得舒服的文字。写作过程中,我尽量地克制和避免让文字浮游于小说之上,尽力保持着某种平实自然的状态,是尽可能贴着人物和土地行走的状态。

我想之所以在这样一个网络发达信息爆炸的时代,有人之所以还迷恋小说,是因为小说在表述某个故事,在告诉人们世界是怎样的世界,人性如何复杂幽微,更是因为语言。每个作家都是通过他自己独特的语言呈现出他想要表达的东西。至少对我而言,我迷恋读小说,痴迷于写小说,是因为热爱语言。语言就如魔术,千变万化,在不同的语境,不同的状态下,将故事呈现出来,让看似“普通”的故事,沾染上神奇的光泽。

在惊恐压抑的夜晚,自强不息寻求独立

新京报:有评论认为,“姐姐”代表了一种典型的上世纪70年代出生的女性的性格,有叛逆但更多的是隐忍。你是否想将姐姐写成一个“典型人物”?

柳营:姐姐出生于上世纪70年代。(上世纪)70年代承上启下,还没有完全实行独生子女政策,大多有兄弟姐妹,经历过物质相对贫乏时期,还闻了“文革”余声,之后改革开放,经济快速发展,有旧传统里的局限和约束,所以更懂隐忍,又有新时代里的机遇,所以看似叛逆。这里,与其说是叛逆,不如说是突破旧观念,寻求一种更为独立、开阔、包容、具有开创性的可能。

在写《姐姐》时,只是想写出一个“真实”的姐姐。姐姐所经历的以及她所处的时代,与大多数人是相似的。有些事情到处都在发生,城乡的差异、性别的压抑、男尊女卑、男权社会中的法则与观念、女性自觉不自觉的自我设定……我相信很多人了解那些惊恐压抑的夜晚,也知道那些自强不息寻求独立的前行。

新京报:现代小说常常聚焦于“痛苦”,《姐姐》不仅写到了“苦”,也写到了“乐”。它非常直接和正面地写到了时代赋予姐姐的机遇、幸运,也让姐姐对此充满感恩。你似乎非常有意识地想在小说中传达一种向上的信息。

柳营:这种向上的信息,或许是指一种信念。你知道世界并不是你想象的那么简单,有很多阴暗面,有太多负能量,有各种不完美。这个世界就是各种因素和能量组成的,它们彼此之间互相牵制抗衡。无论幸或不幸,每个人,都会在生活中得到不同程度的拷问,体验到完全无法复制的独一无二的“苦”,因为有些苦,是私人化的、个体化的。

这里的乐,并非享受,并非知足,而是在某种处境中的一种心态。无论在哪种处境中,保持着向上的动力,保持着学习的动力,保持着创造的动力,保持着一点点能够改变世界的动力,或者独善其身的能力。这一切,都需要那么一点点“心气”,那么一点点“希望之光”,都需要清醒的意识和不随便妥协的勇气。

采写/新京报特约记者 吴永熹