布劳提根(左)。此照为1967年英文版《在美国钓鳟鱼》的封面照。

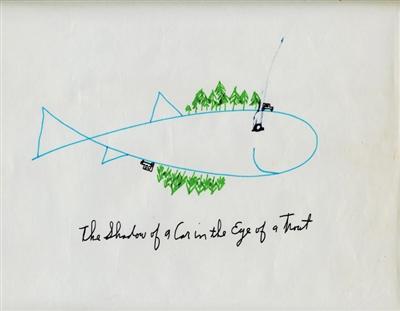

布劳提根画作,配文为:Shadow of a Car in the Eye of a Trout。

《在美国钓鳟鱼》

作者:(美)理查德·布劳提根

译者:陈汐 肖水

版本:新民说·广西师范大学出版社

2018年5月

福克纳、海明威、劳伦斯、乔伊斯、马尔克斯这些小说家,早期都写过诗,安徒生也写过诗,阿巴斯也写过诗,米开朗琪罗也写过诗。而诗人凯鲁亚克的《在路上》《达摩流浪者》已经有了繁体字版,布考斯基、威廉·巴勒斯、布劳提根的小说还在寻找翻译的路上。我的朋友阿黄的人生理想是,终其一生把布考斯基全集翻译完。出版人大刘正在四处找人翻译威廉·巴勒斯的《裸体午餐》。广西的诗人老罗则因为布劳提根而欣喜若狂。那时候还是博客时期,老罗每翻译完一首就贴到博客里,我们就像等待定点喂食的鱼一样汇集过去。那时候,我还记得阿黄和老罗经常念叨的:布(布考斯基和布劳提根)的小说也极好,等我再翻译完一些诗后,就动手翻译一两部他的小说。

不知道是谁说的。不成功的诗人转行后,很有可能成为伟大的小说家。而一个成功的诗人写的小说,又会大胆跳脱,不循规制,呈现出疯狂的、神经质的特点,让人过目难忘。《苦水音乐》《裸体午餐》《在美国钓鳟鱼》莫不如此。千万别忘了布劳提根首先且一直是位诗人,写出过《在咖啡馆》这样的诗:“我看到一个男人在咖啡馆折一片面包/仿佛他正在叠出生证或看情人的遗照。”

冰冷、荒诞、诗性的气息

布劳提根的《在美国钓鳟鱼》非常怪诞,难以归类。它的体例看起来是一部小说集,由47则自成一体的短故事——其实更像是随手写的文体——说明性文字、日记、通信、玩笑、戏文等等,与莉迪亚·戴维斯的小说风格有点类似——组成,但读完之后觉得更像是一部自足的长篇小说,以“我”贯穿全文,由“在美国钓鳟鱼”统摄全文。虽然“在美国钓鳟鱼”这一表述让人困惑,拥有千奇百怪的分身:一个通信者,一位美食家,诗人拜伦,写在小学生背后的一行字,一个矮子的绰号,一个衣服品牌,一家宾馆,一个地名,一次游行,凡此种种,其魔性像万花筒一般变幻无常,但总是又万变不离其宗,自带固定的属性,流露出冰冷、荒诞、诗性的气息。

我怀疑布劳提根压根没打算给我们老老实实讲一个正经的故事。即使有一个叙事的支撑点,或者一个完整的故事核,他也总是随心所欲地展开讲述,不求一针见血,但求会心一笑,显得游离、闪烁、片面,每一个单独成篇的小说都像一颗弹珠,具有离心力,放在一起形成闭环后,又产生了难以摆脱的向心力。就好像“我”在童年时期中了钓鳟鱼的毒,成年之后便热衷于在一条条溪流之上展开钓鳟鱼之旅。钓鳟鱼变成不停地钓鳟鱼,这种重复很难不产生隐喻。比如死亡,死亡的意象在小说中比比皆是,枪杀老鼠,毒杀土狼,墓地,温泉屠宰场;比如自我,自我就像永远抓不住特别聪明的那条鳟鱼;比如恶作剧,在一年级学生背后写“在美国钓鳟鱼”,给一条鳟鱼猛灌波特酒,直到它醉死过去为止。这些都很疯癫、残酷,却又不失轻盈,流露出纯净和天真。换句话说,很布劳提根。

不动声色的反讽

其中有三章,值得像钓鳟鱼一样把它们抓住,分别是《克利夫兰拆解场》《在永恒之街钓鳟鱼》和《敲木头》。

在《克利夫兰拆解场》中,布劳提根写了一段话,发生在“我”参观完朋友家的奇怪屋顶之后,“我觉得那个屋顶就像一只漏勺。那个屋顶如果在海湾牧场那儿跟雨打起来,我赌雨赢,我会把赢来的钱花在西雅图世博会上。”

作为一个不动声色的极其辛辣的反讽高手,布劳提根的小说中随处可见惊人之语。比如说,他梦见达·芬奇发明了旋转钓饵,达·芬奇将之命名为“最后的晚餐”。一条鳟鱼也没有的梵蒂冈却预订了一万只,三十四位美国前总统则一致称赞:“‘最后的晚餐’,超乎我的想象。”“我会把打赌赢来的钱花在世博会上”这一说法,究竟是真诚的表态还是调侃的说法呢?

1962年举办的西雅图世博会的主题是“太空时代的人类”,其设想之一是,未来人类用于工作的时间会越来越短,更多的时间可以花在艺术、运动和个人爱好上。对布劳提根来说,还有什么比在美国钓鳟鱼更吸引他?

布劳提根笔下的克利夫兰拆解场更像是西雅图世博会上的产物,是未来才会出现的大卖场,在这里,居然按英尺售卖二手鳟鱼溪和瀑布,有一打左右的瀑布,还有被截成不同长度堆放着的鳟鱼溪,溪里有很好的鳟鱼,还有蝲蛄。此外,还出售动物、鸟类、昆虫、树木、花草和蕨类植物。

这就像是一个梦,或者说,进入未来之后看到的人世缩影,生活也好,世界也好,钓鳟鱼也好,不再是流淌着的不可把握之物,而是可以随意提取的横截面。就好像《敲木头》中把白色的木梯和老妇人看成有鳟鱼的小溪。诗人杨黎有过类似的描述,“天花板上有鱼”。这让我每次在特别地注意到天花板时,就会下意识地等待游鱼经过。天花板被句法和诗意解放,随时可能变成一条河,在我们的头顶流淌。

虽然布劳提根借助通信人“在美国钓鳟鱼”之口说:“我不能把一架木梯子变成一条小溪。”但木梯和老妇人是可能变成小溪的,在那种情况下,溪水里自然就有鳟鱼。再不济“我”也可以把自己当成鳟鱼。这简直是神来之笔,就好像“庄周晓梦迷蝴蝶”一样,在美国钓鳟鱼也因此染上了寻找“自我”的烙印。只是,这种追寻往往会陷入更大的迷失,没有结果。或者就像他在诗里说的:“(一切)仅仅是一个开始。”

特殊的观察制造隐喻性

就好像《在永恒之街钓鳟鱼》中阿朗索·哈根的墓志铭:“我钓了。至今为止,我已钓鳟鱼七年,没有抓到一条鳟鱼。每条上钩的鳟鱼最后都逃之夭夭。……但明年还会有人得去钓鳟鱼。还会有人走上我的路。” 阿朗索·哈根有一本日记,详细记载着他在1891年到1897年这七年间的钓鱼次数和逃走的鳟鱼数量。现实中的布劳提根同样有一个笔记本,他在上面记录的则是“我钓过鳟鱼的地方”:银溪、铜溪、汤姆·马丁溪、小木头溪、大烟溪、天堂溪、咸水溪、鸭湖、小烟溪、嘉莉溪、皇后溪、红鳟溪、鲑鱼溪、小红鲑溪、黄腹湖溪、斯坦利湖和斯坦利湖溪、驭冥湖、大木河。

在这里,小说人物阿朗索·哈根与作者布劳提根形成了一组有趣的互补:同样都是在美国钓鳟鱼,阿朗索·哈根在时间上展开,布劳提根则在空间上展开。阿朗索·哈根一无所获,他的垂钓生涯已经结束,布劳提根还乐此不疲地走在钓鳟鱼的路上。

从克利夫兰拆解场到阿朗索·哈根的日记,再到布劳提根的记事本,钓鳟鱼这件事变得越来越具体,越来越细化,鳟鱼溪分解成一个个好听的名字,鳟鱼也有了具体的种类和命名,例如小花羔红鳟、切喉鳟、驼背鳟。如果在美国钓鳟鱼这件事因此具有了一种说不清道不明的隐喻和含义,那也许只是因为它被放置在一个极其特殊的观察台上,被引导出一个个异质的结果。

这也许就是《敲木头》中的老妇人认真回应“在美国钓鳟鱼”的话。“我不是(鳟鱼溪)。”她说。

□赵志明