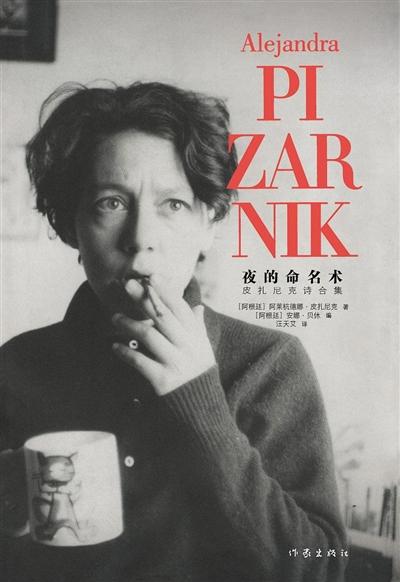

阿莱杭德娜·皮扎尼克

(1936-1972),犹太裔阿根廷诗人,1936年4月29日出生于布宜诺斯艾利斯。自幼长期受失眠和幻觉困扰,药物依赖严重,少女时代开始接受精神分析。曾获布宜诺斯艾利斯市年度诗歌奖一等奖,美国古根海姆和富布莱特基金会的资助。1972年9月25日在布宜诺斯艾利斯吞下50粒巴比妥类药物去世,时年36岁。

《夜的命名术》

作者:(阿根廷)阿莱杭德娜·皮扎尼克

译者:汪天艾

版本:S码书房|作家出版社

2019年11月

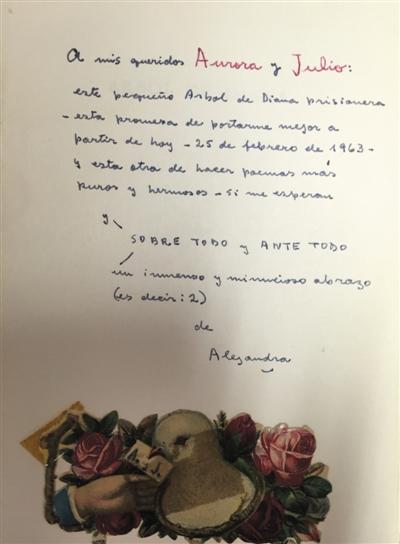

1963年,皮扎尼克在赠予科塔萨尔夫妇的《狄安娜之树》扉页上所写的献词。献词中皮扎尼克说自己“还要写更纯净美好的诗,如果这些诗在等我的话”。

对于皮扎尼克这位颇具传奇色彩的女诗人,之前只在国内先锋诗人群体内部有过少量译介,且多自英文译本转译。《夜的命名术》的出版不仅满足了当代汉语诗人完整阅读和了解这位出色的阿根廷诗人的愿望,也将她神秘而独具魅力的诗歌推介给了更广大的汉语诗歌读者。

诚如T.S.艾略特在谈论但丁时所言,理解一位诗人的价值要看他/她对本民族语言发展的贡献。从这个角度看,皮扎尼克对阿根廷20世纪诗歌的意义是非凡的,出版于布宜诺斯艾利斯的英文报《阿根廷独立报》这样评价她:“皮扎尼克对西班牙语诗歌产生了巨大冲击,她将它带到其最幽暗的深处并将它弃置在那里,在阿根廷文学中留下了最迷人的遗产。”这个评价提醒我们,即便是阅读汉语译本,也要在超越风格和影响的意义上来看待她。

“夜”

诗歌的核心意象

阿莱杭德娜·皮扎尼克1936年4月29日生于布宜诺斯艾利斯,她的犹太裔双亲在一战时从东欧移民阿根廷。少女时代的皮扎尼克即因不稳定的精神状态而开始接受心理治疗,这也影响了她的写作。1955年,19岁的皮扎尼克曾在父亲的资助下,以本名“芙罗拉·皮扎尼克”出版诗集《最远的土地》,但她后来表示对这本少作不满,并要求她的出版商在选集中不收入该集里的任何一首。1956年,她以笔名阿莱杭德娜·皮扎尼克出版诗集《最后的天真》,在短诗《致艾米莉·狄金森》中,皮扎尼克表示她以阿莱杭德娜为新名字,命名了自己作为一名真正的诗人立志献身诗歌的愿望:“在夜的另一边/她的名字等待她”“她想着永恒”。

1960年至1964年,皮扎尼克旅居巴黎,在索邦大学学习宗教和法国文学,同时写诗习画,并将法国诗人、作家阿尔托、亨利·米肖、赛泽尔、博纳富瓦、玛格丽特·杜拉斯等人的作品翻译成西班牙语。在巴黎的生活与工作形塑了皮扎尼克诗歌中的象征主义和超现实主义色彩,稍有文学阅读经验的读者能够清楚地感受到她的诗歌深受兰波和阿尔托的影响,但若放在西语文学传统中,皮扎尼克的诗歌主题与语言特质又显然是她独有的。概括而言,皮扎尼克的诗处理了生命、疯狂与死亡的主题,用她从她建造的“词汇宫”中搜录与选取的词语,打造出有关这些主题的诗篇,展现了爱的孤绝、晦暗、疏离却不乏温柔的美与魅。而这一切,又可以从围绕她诗歌的关键词“夜”来理解和把握。

皮扎尼克诗合集的汉译书名“夜的命名术”是译者汪天艾所定,根据译者的解释,书名包含了皮扎尼克诗歌的三个元素:“夜”是皮扎尼克诗歌的核心意象,因为她长期失眠,总是在夜里写作;写作即“命名”,皮扎尼克相信词语是可以从纸面上立起来的实实在在之物,故她耗尽心力去寻找最恰当的词语写诗;“术”兼具“炼金术”和“术法”之意,表明对于皮扎尼克而言,写诗是一个用词语作为原料不断提纯精炼的过程,且写诗于她也是一种“治愈”之法。值得注意的是,汉语译文中的单词“夜”是个中性名词,用以指代皮扎尼克的诗歌面貌颇为恰当。由于皮扎尼克长期罹患抑郁之疾,她也总是在诗中描绘恐惧、痛苦、疯狂和死亡的诱惑,但这并不意味着她的诗是感伤与绝望的混合体,相反,对词语的敏感和执着,使她尤为克制,通过对幻觉、联觉和分裂感受的摸索与呈现,皮扎尼克拓展了词语的可能性与经验的丰富感。换言之,“夜”之含义对应了个人体验的复杂性,与之意近的词语,如夜晚、黑夜、暗夜、深夜等,都具有文化意指上的微妙差异,而“夜晚”不仅是诗人工作的环境,而且也是她感受的来源、对应物与放大器,是诗之隐喻和象征的承载要素。

自我疗救

用诗歌获得“重新存在”

在被“夜”或“夜晚”命名的诸种经验中,皮扎尼克展现了它与白天的对照,与沉沦的对抗,与自身困扰的和解,以及与寻求生之意义这一本质冲动的呼应。她有一首以《夜晚》为题的诗作,写到了诗人对于“夜晚”这个词与物丰富而矛盾的体验:“我几乎不懂夜晚/而夜晚却像是懂我”“也许夜晚是生命太阳是死亡/也许夜晚是空无”“多少世纪的巨大空洞里/也许词语是唯一的存在/用它们的记忆抓挠我的灵魂”。“夜晚”是负载了文化记忆的词语之一,其能量通过诗人的沉思得到激发,“也许”本表示不确定的推测,在诗人的联想中却导向了明确的极致体验:“可夜晚应该是认识悲惨的”“它应该向我们的仰望投来憎恶”“总有一次我们将重新存在”。

在《女夜歌人》中,皮扎尼克以不分行的散文诗句连缀起一种破碎的、分裂的感受,起头两句,“死于她的蓝衣的女人在唱。向她醉意的太阳充满死亡地唱。”即暗示了自我与夜晚的合一与疏离,诗人是夜晚的歌者、命名者,也是夜晚本身。“我整晚造夜。我整晚地写。一个词一个词我写夜晚”。(《聋提灯》)

20世纪80年代中期,当代中国诗人翟永明曾经以“黑夜的意识”为起点的写作开启了“女性诗歌”思潮。读翟永明的早期诗作,“黑夜”作为核心意象分外鲜明,在通过“黑夜”这一词语而扩大生命经验上,翟永明与皮扎尼克的诗形成了一种互文性。不过,对照之下可以发现,翟永明的“黑夜”在汉语中格外凸显其色彩感,是女人可以“独白”并充满“预感”的空间,体现的是女性经验的混沌、开阔和敏锐;而皮扎尼克的“夜晚”更多指向其经验的生长性、分裂感。从这个意义上看,女性性别意识在皮扎尼克的诗歌中,或许就如同超现实主义绘画那样,是与其潜意识、梦境和幻觉中的形象相关联的,在由这些形象所生成的诗篇中,女性的身体、性与生命力遭到父权社会的禁锢和摧残。

1972年9月25日,皮扎尼克在布宜诺斯艾利斯吞下大量巴比妥类药物去世,时年36岁,她短暂的一生中,总共出版了七本诗集,一本散文集,此外她还著有大量的翻译、短篇故事、日记、书信和绘画作品。不可忽视的是,对于深受精神疾患困扰的诗人来讲,寻求生的意义或活着的意味并非肉体生命的延续,而是一个人时刻能够感受到的存在感与精神生命的意识。诚然,皮扎尼克的写作与绘画带有自我疗救的特征,在生命后期,她清楚地理解到,“写作是从烧焦的骚乱里寻找与腿骨对应的臂骨。可悲的混杂。我修复自己,我重建自己。”(《取出疯石》)“我对抗着恐惧写作,对抗在我的呼吸里留宿的长着利爪的风”。(《原始的眼睛》)对于皮扎尼克来讲,即便努力寻找的生之意义是“空无”,她也通过诗歌获得了“重新存在”。□周瓒(诗人、诗评家)