撰文|王帅乃

当我合上乌克兰童书作家罗曼娜·罗曼尼辛和安德里·利斯夫的《视觉之书》,和编辑开始探讨导读的撰写时,她告诉我,受邀做这套书审订者的神经科学博士姑娘,在读完《视觉之书》后,便以出乎她意料的热情接下了这份工作。我想我非常理解这份冲动,我没好意思告诉她:我也很有幸为这本书写作书评。

很少能够看到一套以科普为主题的绘本,在视觉设计和给孩子的人文精神教引方面,都如此地用心。它与配图科普书不同,是真正熟谙图画书叙事规律和儿童心理的创作者,为大小读者献上的绘本艺术。

乌克兰童书作家罗曼娜·罗曼尼辛(左)和安德里·利斯夫

对大多数人而言,“视觉”是认识并理解世界最重要的一种感觉。作者也在开篇不久就告诉我们,大脑皮层中有40%忙着处理由光带来的视觉信息。然而,你知道在刚出生几天的孩子眼中,世界是上下颠倒的吗?在《视觉之书》中,插画师用一个颠倒的婴儿图像直观地催发读者想象:宝宝眼中的我们可能也是这样古怪的。我们的大脑慢慢学会了把图像转正过来,在同一页的下方,带领我们漫游整本书的小女孩第一次以“正立”形象出现,宣告着以视觉为尺度的一种“成长”的开始——“新的一天开始了。我睁开眼睛,我看见了。”

在这本书里,你当然可以了解到视觉形成的机制,了解到许多视觉的辅助工具像普通眼镜、雪地护目镜、VR眼镜等的作用,了解到那些著名的视错觉现象和实验,但我们能看到的远不止这些。

一切从“辨识”开始

视觉最基础的功能,是帮助我们辨识世间万物。插画师利斯夫有时候会为我们描画出满页不同的眼睛和面孔,《视觉之书》告诉孩子们,眼睛的颜色取决于虹膜的颜色,而虹膜拥有独一无二的细节,人类亦因此发展出了虹膜扫描这一有效的身份识别技术;它告诉孩子们是视觉功能让我们能区分不同的脸庞,因此,我才能“于千万人中最先认出你”。

然而,这一普通人轻而易举就能做到的事,对于很多视觉“异常”者(如视觉失认症患者)来说,却难于登天。神经科学研究者们曾记录过不少这样的案例——他们能清晰地看见父母和好友的脸,但光靠视觉却无论如何也认不出对方是谁,只能依靠其他感官的辅助和视觉受损前的生活记忆加以判断;他们也常常无法辨认物件的形状,假如画面是黑白的,那么他们就无法识别其中内容。告诉孩子这些,然后带领他们在画面上认真地辨别每一双眼睛的不同,说出每一张脸庞的“与众不同”;我们还可以暂时放下书,在这一刻,和孩子一起认真地看一看彼此的面孔,体会视觉带给我们已然习以为常却无比珍贵的体验。

我们每个人对颜色的辨认也有微妙的差异。这就是说,当我们翻到第8页,面对其中近百个圆形色块时,即使我和你注视着同一个色块,我们体验到的色感很可能都是不同的。而色感体验与文化又有着密切的联系,这很明显地体现在人们给颜色所起的名字上,比如你能在这一页中找到一种蓝叫“矢车菊蓝”,一种红叫“火烈鸟粉红色”。

对于中国读者而言,如果你不爱看自然科普类图书或电视节目(也不读《小美人鱼》),很可能无法清晰地联想出这是两种怎样的颜色,但欧洲的读者则对这一套命名联想就较为熟悉。瞧,文化深刻地影响了我们联想、识别颜色进而认知、理解世界的方式,这些理解的密码只有我们具备一定的文化经验后才能被破译。

我想和你一起看,千万种落日的色彩

如果说“辨识”是我们每个个体认识世界和自我的开端,也是进入《视觉》的开端,那么对各种视角的探访,就是本书最有意思的知识拓展。

孩子将从画面中看到“其他眼睛”里的世界是怎样的风景:家里的猫主子每日行走在棕黄蓝的世界中;苍蝇有一个接近360°的视野,嗨,那真的是一个好长、好长、好长的世界啊;马儿们除了能认出蓝绿色调,其他颜色在它们眼里只是深浅不一的灰……当这些动物和我们并肩坐在海边看日落,各自眼里的天地会是怎样的颜色呢?我们不妨再带领孩子畅想:假如我们是马,当对自己而言最重要的蓝天白云和草地,真的成为了生命的全部色彩、没有其他熙熙攘攘颜色的打扰,这会是怎样的一个世界呢?前一个问题可以在书中找到答案,后一个问题就留给大家吧。

如果我们能获得像鹰一样八倍于常人的视力,像老鼠一样两只眼珠可以同时朝不同方向骨碌碌地转动,甚至拥有像眼镜猴一样在紫外光下都能无所畏惧的眼力,那我们心中的彼此和世界一定与现在的有所不同吧?于是我们能看到为帮助眼睛和大脑打开新的世界,人类发明了各种各样的工具,它们有的能将肉眼看不见的小生物放大,有的则能把几百亿光年之外的遥远的星辰带到眼前——想一想,这真是一种跨越了时间和距离的科学浪漫。

画家们为了看到更多东西,也会改变视角描摹同一物体,莫奈的鲁昂大教堂系列便是对不同角度和光线条件下同一场景的呈现;与此同时,不同的观画者对同一幅画作也会有自己的理解,在书里,其中一个孩子描述的画面,勃鲁盖尔的《冬猎》活动了起来,场景确定、人物身份清晰,而听其描述的盲人孩子脑中浮现的画面要素却高度抽象,更接近于蒙德里安的《格子》。如果他们能把联想到的画下来,你能想象出他们“观看”的是怎样一幅画作吗?以视角为牵引,《视觉之书》将带领读者从科普层面走入对何为“艺术”及审美的探讨,更举例告诉我们,不同国家的文化审美会对艺术创作设计会产生肉眼可察的影响。

左页三幅画分别为:蒙德里安《格子》;马列维奇《士兵》;勃鲁盖尔《冬猎》

心底的爱和眼前的星辰

在知识传递和美学引导之外,好的童书一定不会缺少人文信念,它们会在孩子幼小的心灵中播下善意的种子、注入创造的渴望和改变的勇气,《视觉之书》这部作品正是如此。

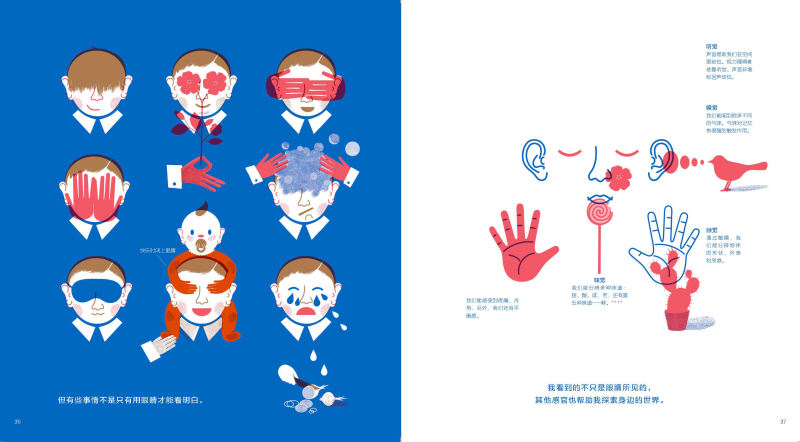

在本书每一页的底部,总有一行蔚蓝的字,对应本页的知识介绍,用极温暖、极日常的语言直观地告诉孩子,这些知识对我们的生活和观想意味着什么。在描绘五感的一页上,我们能通过画面去唤起生命中那些由感官带来的美好记忆——花的香气、亲爱的人从背后捂上我们的双眼时的笑声、戴上深色眼罩时获得的放松与安心……同时,这一页的底部文字对我们说“有些事情不是只用眼睛才能看明白”。

因为,这些画面在每一个读者心里唤起的记忆和体验都是不同的。另一方面,这些句子也串联起后文对失去视觉者生活的介绍,早早地提示我们,假如不能拥有视觉,也不意味着失去了世界。如果说小字是准确严肃的知识科普,那么底部文字则是以日常话语承载的人文信念。

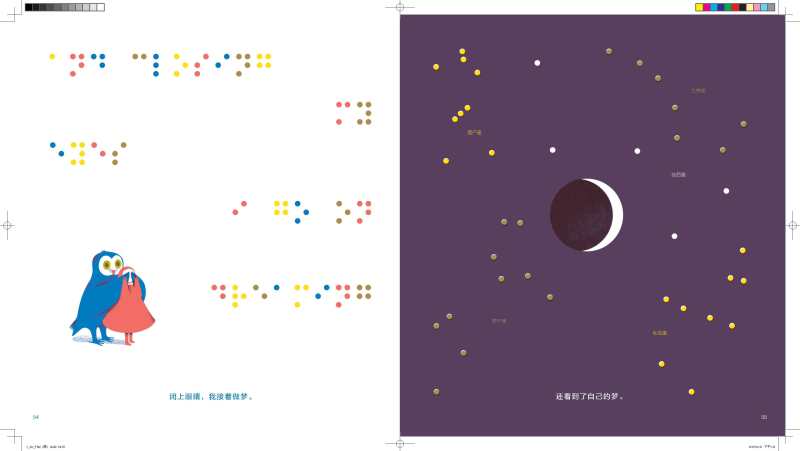

后文里,没有通过文字刻意去描述盲人生活如何艰难,而是专注于介绍盲人生活辅助工具,并借用一个大跨页展示了城市交通中的导盲系统,当我们面对这样一个迷宫和密码般的世界,心中怎会不生出一份惴惴和无措感?格子、箭头、大大小小的点,错综复杂的颜色,要穿行其中可真不容易啊——图像就是这样通过视觉体验让读者自然而然地萌生共情,唤起我们对身体残障者的更多关注和帮助,继而又顺理成章地过渡到对布莱叶盲文的介绍:作家告诉我们这是由年仅20岁的年轻盲人发明的盲人阅读系统(事实上这套系统在布莱叶15岁的时候就已经基本完成了,后来只是添加了数学和音乐符号)。这位少年盲人发明家的故事水到渠成地为这几页作了收束。

让盲人不会迷失方向的城市盲道。

我想,读过《视觉之书》的孩子,会更能注意到生活中被万千人忽视的设计细节,更愿意在某一天开始一项帮助他人的发明或设计,或者只是更可能在某一天穿越城市时为偶然想到盲道上是否干净而驻足回望,而这些正是我们对陈旧现实的重要胜利。

假如世界尚没有足够的光,那就由我们来凿出一线光明,就像发明了天文望远镜连接星辰与你的伽利略,就像那为盲人凿出光亮的布莱叶。优秀的儿童文学总是能在读者不经意间传达对理想世界和未来“新人”的期许。

盲文。

起初一片漆黑,什么都看不见。然后,有了光”

其实,此书从开篇起就包含着对儿童的“启蒙”之意。“起初一片漆黑,什么都看不见。然后,有了光”,这显然是在模仿《圣经》的《创世纪》,明示“视觉”对人类认识世界、定位自我的重要意义,画面上将瞳孔与光源画作一体,更是将视觉生理机制与文化指涉联系在一起。

“睁开眼睛看世界”,既是初生小儿认识和接受外部世界的第一步,也是人生中每一步的“明心见性”和“豁然开朗”,甚至成为一国一族文化上驱除阴霾与黑夜、走出混沌的譬喻。视觉与光的关联,使得人类在谈到它时总是隐隐地赋予其一种近乎神性的启示意味。《视觉之书》在画面上对这种暗夜与“光照”感的对比凸显亦可谓一以贯之。我相信,读罢全书的你一定和我一样对那夜蓝和明黄的线条及色块印象深刻;而女孩代表着的学习与成长的“人”则边走边看、穿行其中,以其近肤色的暖粉调和出一脉温和舒适的世界。

起初一片漆黑,什么都看不见。然后有了光。

个体童年时期的那些稚嫩画作与人类原始时期的符号和图腾艺术是多么相似,其中的仿拟和指示性,昭示出认知乃至早期艺术共同的秘密——人类热衷于从符号与画作中辨认出“熟悉世界”以重建现实感,贡布里希将之称为对“恒常性”的寻找。而视知觉就负责提取物体不变的方面作为其象征。

也就是说,随着年龄的增大,我们“看到的”越来越倚赖于或者说体现为我们积累的那一个“稳定而完整世界”的印象。视觉相关实验证明,“视而不见”是真实且广泛存在的人类观察和认知方式。

正是在此基础上,《视觉之书》不停地提醒我们要开拓新的视角、去注视那些固定印象之外的事物,譬如路灯上那些为盲人的设计;又譬如那些被作品“点名”的现代派画作,亦是召唤我们那从未被正视过的经验——我们借艺术以重新辨认、理解和开拓“现实”。只有这样,我们才会意识到那些“现实”是构成我们外部世界的真实部分,如若不然,我们的意义世界将成为整齐僵硬的一块铁板。

起初一片漆黑,什么都看不见。然后,要有光。

撰文 王帅乃

编辑 徐伟

校对 危卓