《猴杯》

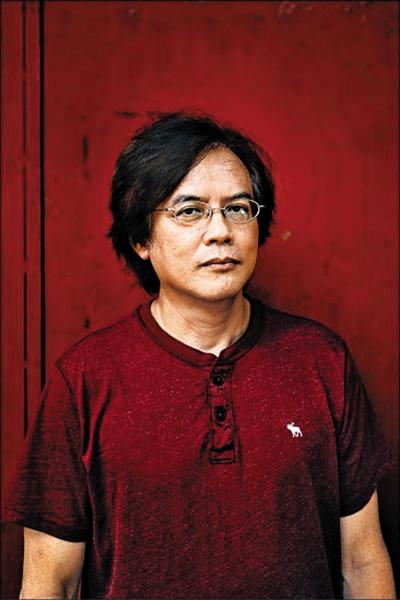

作者:张贵兴

版本:后浪丨四川人民出版社 2020年6月

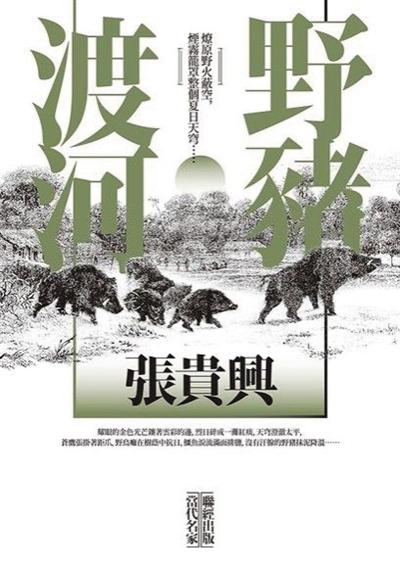

张贵兴作品《野猪渡河》

张贵兴,祖籍广东龙川,1956年生于婆罗洲,1976年赴台升学,1980年毕业于台师大英语系,1989年任中学英语教师。代表作有《伏虎》《赛莲之歌》《顽皮家族》《群象》《猴杯》《我思念的长眠中的南国公主》《沙龙祖母》《野猪渡河》等。曾获时报文学奖优等奖、台北书展大奖、亚洲周刊十大小说、金鼎奖图书类文学图书奖、台湾文学金典奖年度大奖等。

猪笼草,一种热带肉食植物,因为拥有形状像猪笼的捕虫瓶而得名。在张贵兴的笔下,这种在马来西亚被俗称为“猴杯”的植物,正是逃出妓寮、逃出垦殖地、走投无路的女人们的救星,也是贪婪的、欲壑难填的怪物。

“婴儿头颅和绞成绳套状的四肢朝向瓶口,小嘴吞吐孑孓,颇似章鱼放墨。……一具只有下半身的婴尸屁股朝天,消化液外的小臀小阳具被蝇蚋啃去一半,像极了两杯正在融化的霜淇淋……”

《猴杯》描写猪笼草吞噬婴尸的场景,鲜明生动,让人毛骨悚然。这部作品对我们的审美和内心体验发动了奇袭,读者也许要做好被冒犯和抵御的心理准备。

奇幻化效果

南洋风物与修辞意象

婆罗洲是如此复杂的存在:日头肥大,草木葳蕤,野物横行,蛮狠生长……生活在这块土地上的人的精神世界,又何尝逊于此?

《猴杯》充满浓烈的热带气息。这里,老榴莲树叶密如册、红毛丹熟艳透腻、凤梨园无垠、丝绵树高耸、大蜥蜴与猴群作战、火蚁百万大军忙碌营造、巨犀轰隆隆踩踏泥地;这里,香蕉园撒满枯草和畜粪,巨蟒盘踞大树,偶尔从幽暗飞出一只深褐色大皇蛾,麻布吊床的紫色花苞摩挲少女的头。不可计数的南洋风物带着姿态、声音和气味,从热带雨林里现身,以丰富斑斓的各种形象组合构建小说神秘诡异的氛围。评论家朱崇科说,在张贵兴那里,雨林的生态不仅仅是一种蓬勃活力和旺盛的生命力,它们的发育和生长也往往展现了一种“人化”色彩和奇幻化效果。

对于南洋风物的刻画,钟情者并非只有张贵兴。李永平、黄锦树、黎紫书等马华作家的作品都离不开对婆罗洲地理的记忆和讲述。可是,张贵兴的想象力和辞藻,带给人的感官刺激和震撼力是尤为冲撞的。张贵兴的行文,也像雨林生态,放纵恣意,纠缠交错,那些字词就像吸收了营养的猪笼草,没有节制地运转,吐露措手不及的情境,色调之浓郁,就是热带特色,见风就长,如日中天。

在张贵兴笔下,雨林的植物是母性的、阴性的。它张开私处,任人吮撷。它要索取供养和祭献,它沉默无声,却能以大自然的方式悄然清理不符合规则的物质。雨林也拥有种类繁多的动物,在有限的生存空间里,动物(包括人)必须展开殊死的搏斗。与植物不动声色的大智慧相比,反而是我们以为的更有行动力、更聪明的动物显得愚昧和蛮荒。

张贵兴对野性的意志、身体的排泄和极端的阴暗、屈从的情欲非常感兴趣,极尽渲染之能事,考验读者忍受力的极限。情欲和暴力的非常叙事,不仅指向对人的肉体的侵犯,也不仅指向人与人、人与动物之间的搏杀,更是指向欲望与权力的人性之恶,是一种铺张扬厉的进攻性语言。王德威曾评价,张贵兴堆砌繁复诡谲的意象,直捣象形会意形声的底线,形成另类奇观,不按牌理出牌,下笔行文充满实验性,颠覆了“五四”写实主义以降、视现代中文为透明符号的迷思。

南洋意识

身份寻根与本土意识

张贵兴1956年生于马来西亚婆罗洲罗东镇。作品《顽皮家族》的序文中他有如下自述:

“我祖籍广东,出生在南洋一个大岛上,十九岁时离开出生地到台湾继续我可怜的学生生涯。有时候我听到一些啰里啰嗦的流行歌曲,歌者唱着我的故乡如何如何,自己也哀愁自怜地哼几句,忽然就开始怀疑故乡在哪里。那个素未谋面的广东自然不是我的故乡,我住了超过十九年的台湾也不是,当然就只有是那个赤道下的热带岛屿了。

家乡的亲人是移民的后裔,以各种合法的、非法的方式谋生,活得乐观、自在而深富哲理,我肯定他们比皱着眉头思索人生大道理的知识分子更了解生命的意义。我时常在夜晚时听见邻居传来的惊天动地的笑声,即使宰杀一头猪或者一只鸡,他们也像在上演一出喜剧,让快乐地生长的猪或鸡快乐地死去。书上说的什么华侨血泪史仿佛成了谎言。”

在他的心目中,唯有那个南洋的大岛、赤道下的热带岛屿,才是他魂牵梦萦的家园。不同于广东、台湾的直称,张贵兴用替代的名词、更具情感涵纳的表达方式呼唤故乡。这凸显了张贵兴的“南洋”意识。

《猴杯》的叙事空间在台湾与马来西亚之间移换,小说的主要情节是讲述华人移民余氏一家四代在婆罗洲的垦殖史。主角雉是余家第四代,是长孙,在小说揭幕时,雉已离开故乡多年,成为台湾中学老师,因妹妹阿丽怀上生父未详的私生子继而在医院生子后携子失踪,雉必须回乡寻找阿丽,同时面对凋敝的家园和不堪回首的往事。雉的回归,有着身份寻根的内在渴望。在他早已成为“皱着眉头思索人生大道理的知识分子”多年之后,他要怎样在他童年生活、长大后逃离、现在不得不归返的故土,重新去了解生命的意义?

这类主题的文学作品并不少见,《猴杯》之所以出色,首先归功于文笔。这是张贵兴着力绘制的婆罗洲异世界版图,雉的寻亲之旅神秘广阔,徘徊在幽深的迷宫,叙事不断脱逸,穿梭在往昔与当下,草蛇灰线,浮笔一点点展露。那些枝蔓的文体所描摹的纷乱热带雨林气象,企图触及的,从一开始就不是单纯的景物或场景还原,而是潜意识的心底埋藏的欲望,某些呼之欲出的真实和人心难以抑制的躁动。

《猴杯》的出色,归根结底,是放置在婆罗洲的背景下才能拥有的。环境强化了人的激情和生命冲动,人的意识流动和行为模式与自然达成了契约式协议。《猴杯》的身份寻根有两条线:一是余氏作为华人移民努力融入马来西亚,在当地站住脚跟、成家立业的过程;二是雉回到马来西亚,结识达雅克少女亚妮妮,从而进入土著民族文化传统的过程。

第一条线,因曾祖父不择手段的自私谋利而发芽,在祖、父两辈人手中延续,逐渐走向没落,最后以“总督”的殒命作为终结,是后殖民文学的书写轨迹。第二条线中,我们要注意一个似乎与全书格格不入的人物,即雉的同事罗老师。这位道貌岸然的儒雅先生有种性癖,喜欢以小恩小惠勾引、嫖宿达雅克少女,这是个隐喻,暗指一种在物质上更有吸引力的外来文化对土著文化的破坏和侵蚀。

第一条线全面崩解,第二条线缓慢落地。自然之子对人工造物的胜利,表明了张贵兴在文化种族政治范畴上的认知。

难以回避历史

美学虚构与历史现实的取舍

回到张贵兴的身世自述,注意第二段桃源式的表述,尤其最后一句:“书上说的什么华侨血泪史仿佛成了谎言。”仿佛,若虚若实,亦真亦幻。华侨血泪史是谎言吗?

王德威在《现代文学新论》中提出了“后遗民”的说法。王德威说,区别于背井离乡的移民、化入当地的夷民,还有一种海外华语发声姿态,那就是拒绝融入移居的文化,无论如何仍坚持“花果飘零,灵根自植”的想象的所谓“遗民”。

马华文学的背后存在着复杂暧昧的社会、文化、政治、教育、种族的多重纠葛,任何马华作家都必须厘清以上因素对自身的影响,而后以文学的方式表达。1942年到1945年间,日本一度占领东南亚,这样重大的历史事件,在马华文学里又会得到什么样的体现?以《猴杯》的时间跨度,作者难以回避这些问题。

张贵兴没有回避,事实上,他的态度是明确的。尽管《猴杯》提示了余氏家业的第一代开创者(曾祖)可能是被骗“下南洋”挖矿的“猪仔”,但这部分基本上是作为虚笔处理的,小说更多落笔在刻画他的自私自利,他所有的智谋都用在怎样拓展种植园、侵吞邻居的土地,为此不惜训练“总督”侵袭他人、咬噬孩童,也不惜勾结日寇屠灭族亲。这是一个残忍的、没有人性的殖民者的形象。华人种植主对达雅克家园的侵吞,一再激起变乱,大批土著死于余家武装部队的枪口,当地生态也因余家的意愿而不断变更。《猴杯》里的日寇杀戮事迹,是一种远景淡写,并且常常出自曾祖的告密或暗中指使。

如果华侨有血泪史,在张贵兴看来,似乎更多的是华人与华人内部的自我残杀。性欲以及性欲的动力、暴力以及暴力的机制,脱离了宏大的历史背景,或者公平点说,只是被抓住了一部分,然后就嵌入了流动于历史之间的个人与个人蚁群般的生存斗争。

撰文/林颐