“读大学究竟读什么这个问题恰似普洛克路斯忒斯床,把我们每个人磨折;念书还是工作的选择仿佛达摩克利斯剑,始终悬在我们每个人头顶。”

——蒂菲娜·里维埃尔 《念书,还是工作?》

1983年,中国培养出了第一批文科博士。35年后,硕士满街跑,博士遍地走,海龟一大把。

今年8月,教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,提出扩大博士研究生规模,加快发展博士专业学位研究生教育。

中国教育改革的大学扩招史,既是精英教育体系不断确立的过程,也伴随着教育商品化的问题,本科生无处不在,研究生学历也就成了有效的就业敲门砖,而扩招之下涌入博士学位的学子甚众,学系建设却跟不上,最终也造成了“博士们”的贬值。

博士毕业卖猪肉、送快递的极端奇闻曾轰动一时,背负着浪费资源的公众嘲讽,而如今早已不再新鲜。反倒是,读博本身成了一个有点丧的故事,对于在学院体系中颇受挤压、资金不足、亦缺乏实用性成果的人文学科博士而言尤其如此。扩招看似是一种平等与开放,然而背后却不乏危机。这种现象显然不限于中国,而是一股世界性潮流。

发际线在退后,可“我的研究有啥用”?

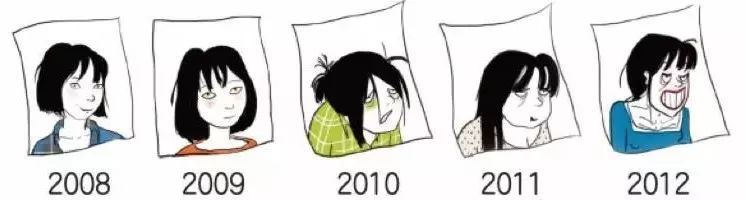

发际线危机,灾难般的颜值衰退,“我的研究有啥用”的精神危机,以及“毕业就失业”的生存困扰,恐怕是萦绕着全世界文科博士的幽灵。法国漫画家蒂菲娜·里维埃尔(Tiphaine Rivière)的图像小说《念书,还是工作?》很妙地呈现了这一状况。作者曾在巴黎读了三年文学博士,最终还是溜了,肄业做漫画家,画起了自己“说多了都是泪”的博士生涯。

《念书,还是工作?这是一个问题》

作者:(法)蒂菲娜·里维埃尔

译者:潘霓

版本:拜德雅·西南师范大学出版社 2018年6月

文学博士生涯里没有诗和远方,反倒是“为伊消得人憔悴”。这简直算得上一部“博士劝退书”了。

图像小说《念书,还是工作?》里,让娜的入学照生动体现了读博造成的精神面貌摧残。

故事的主角让娜小姐姐刚从一份令她厌倦至极、找不到意义的工作苦海(初中教师)中 解脱出来,开启了她梦寐以求的文学博士生涯。然而,还来不及在学术研究的小小世界里沉醉,她就已置身一片艰深的丛林了:在让人昏昏欲睡的学术研讨会上极力专注,在学生爆棚的阶梯教室里领低廉的薪水教课,还要勇气大战拖延症,写不说人话的长篇大论,并挺过亲友们直击灵魂的拷问:“论文写完了吗”,以及欠缺理解之同情的“关怀”:

“两年来她一直说她要结束她的论文,谁也不知道她在写什么……”

“她三十一岁?她都三十二了,她还没有对象……”

“真的假的,这么多?”漫画来源@《念书,还是工作?》

这一切丧丧的画面似曾相识,使人心有戚戚,而博士心灵危机背后,也体现出大学自身的迷失。

学校对于学习来说是个无效的所在?

“学校对于学习来说是个极其无效的所在”,社会学家柯林斯在《文凭社会》中放了个大招。当硕士、博士文凭成为社会的敲门砖,人文学科的研究之路也沦为了德国哲学家彼得·斯洛特戴克所说的“一个沉闷的院系运转系统”和“一群相互妒忌的思维竞赛者的亚文化群中的无休止讨论”,它向内封闭,欠缺公共性,也早已偏离了柏拉图式隆重而严肃的理想教育:从一种学校教育出发开始对人类存在意义进行重新定义。

《文凭社会:教育与分层的历史社会学》

作者:(美)兰德尔·柯林斯

译者:刘冉

版本:北京大学出版社 2018年6月

回顾这段高等教育演变史历史,我们发现硕士、博士学位的大量生产作为学科专业主义的发展成果,最早出现于西方。许多西方人文学者曾以自己是“自学者”而自豪,然而到了1960年代,自学和通识教育不再受到欢迎,学科的区隔逐步清晰地确立起来。本尼迪克特·安德森在他的回忆录中指出这一现象,每一门人文社会学科都着手发明自己的术语,以竖起自身的智识之墙,“理论”的强大机器开始显影——这些理论反映出晚期资本主义的风格,如同高端商品一样,他们时效性有限,流行期过了便被迅速遗忘。

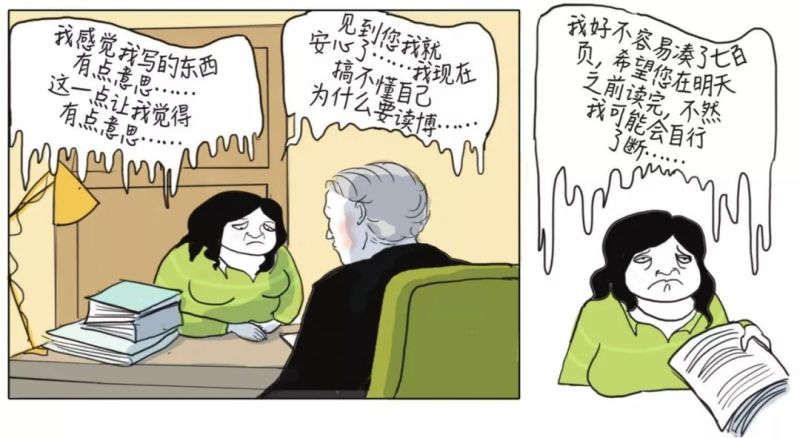

憋论文憋出内伤的博士。漫画来源@《念书,还是工作?》

在专业主义的影响下,各学科的研究生从根本上改变了他们的写作策略——这造成了一个严肃的后果:学术写作变得套路而乏味起来,在漫长而孤独的独立写作过程中,少得可怜的正反馈无疑加剧了写作者们的孤独感。由于学术写作的主要受众是学科的其他成员、同事、学科期刊编辑、潜在雇主等等,大量引用当下流行的学科术语以及本学科前辈的著作因而成了必要的操作——即便这些著作并不启发读者。

过去几十年来,高校对学生的定位也发生了很大变化。政策制定者开始通过贷款和助学金的形式向学生提供大量资金,这本不是件坏事,但高等教育的运作模式在此以期间也逐渐转为由消费者驱动的市场模式。高等教育愈发变得接近其他产业:谁有支付能力或者生产能力,谁就被重视;谁不能,谁就将被严格审视。学术单位,即专业系,被视为一种“经济产能中心”。

研究型大学在高等教育领域中自然占据了优势;不能高产的学科,如大部分的博雅教育,就被缩减甚至完全取消;相反,科学魅力无限——尽管基础科学仍然不受重视。当学术交流变得愈加普遍,课题研究也随之更加细化了;反过来,这种碎片化和专业化的范畴也影响课程设置及其知识体系设计的弊端——教授们只要守着自己专业化领域的一亩三分地开课就好,即便那未必是学生想要和需要学习的。

“……我感到自己是那么狭隘。”漫画来源@《念书,还是工作?》

当“海归”成为中国硕博士学生的又一主流群体时,我们很容易意识到这种出国读书的契机背后,是一次世界性的校园全球性扩张;诸多榜单、排名,亦透露出高校商业化运作的主题:建立品牌、占领市场份额、充分汲取全球新财富等等。高 校运作商业化产生的最严重影响是学校对学生的重新定位。学生和学校之间,变成了消费者和供应商的关系。作为消费者,学生占有主动权,学生购买的是享受,学 校销售的是服务。学校在乎的是产品或者服务,而不是对学生的高度期望;他们依赖学生的反馈,并把学生的反馈当作它们生产产品的指南针。

文凭的祛魅与通货膨胀

“文凭本身已成为一种空洞的符号,它除了能够反映持有者在学校里度过了特定时间之外,并不能真正反映个体的能力。”

柯林斯在《文凭社会》对于高等教育文凭的祛魅,以及对于文凭通货膨胀的解释,侧面反映出研究生及博士生作为一种安身立命的志向的崩坏,它背后变成了一层虚伪的功能主义面纱,卷入官僚化的运行机制之中。

学校并不是独立于权力和阶级而存在的桃花源,学术也不单纯是一种救赎的世俗信仰,同样没有纯粹为追求知识和真理而存在的象牙塔,这一点对于我们理解今天的学院状况很重要。柯林斯强调高等教育文凭的通货膨胀与教育扩张,是基于错误的前提发生的——不是因为只有“读研/读博才能成为社会人”,那些被大量制造出来的学位,其重要功能是抵抗生产过剩和工作不足带来的经济危机。

当更多人去读研、读博深造时,这些人便被留在了劳动力市场之外,缓解了就业不充分造成的社会矛盾,因此对资本主义社会而言是一种有利的解决方案。在福利国家意识形态不受欢迎的地方,例如美国,正是教育的神话支撑起了隐藏的福利国家,教育通胀背后隐藏的凯恩斯主义也许能保证资本主义经济的巨轮不会沉没。不过,当政府因支付的教育成本上升而感到吃力时,教育的私有化很可能会应运而生,财政负担转移到学生或家长身上,我们 就会面临经济上的压抑。

所以,高等教育、继续深造的作用实际上是什么呢?柯林斯的见解与主流意见大相径庭。他觉得,在某种意义上,这种深造是作为文化证书,以及社会流动的障碍而存在的。之所以说是障碍,是因为它所带来的职业地位也是一种无形财产——拥有职业地位财产的人不一定有钱,但却脱离了生产性劳动。如此一来,教育系统中的文化生产过程与权力关系就暴露无遗了。

精英教育的忧郁

20世纪美国哲学家阿兰·布鲁姆(Allan Bloom)说过,所有的教育体系都会教出有着自己特点的人才。反观今天的高等教育体系,我们很容易发现今天博士、硕士们的精神忧郁与颓丧,也受制于今天整个精英教育系统的困窘。

《优秀的绵羊》

作者:(美)威廉·德雷谢维奇

译者:林杰

版本:九州出版社 2016年4月

在反思精英教育的著作《优秀的绵羊》之中,威廉·德雷谢维奇引用了不同学者的语言来描述今天接受精英教育的年轻人们,简言之,这群人在智识上是睿智而又残缺的:一方面,“他们似乎对任何东西都有一种与生俱来的高度悟性”;但另一方面,年轻人并不擅长关注与他们有内在联系的事物;他们非常擅于解决手头的问题,却不知道为什么要解决这些问题;“当那层不可一世的自信和完美无缺的光鲜外表被剥离之后,你会惊讶地发现,这群年轻人身上寄居着令人窒息的恐惧、焦虑、失落、无助、空虚和孤独。”反观近年博士生自杀、抑郁的新闻案例,我们的年轻一代似乎“被一场抑郁的流行病所包围”,似乎真实不虚。

威廉·德雷谢维奇毕业于哥伦比亚大学,随后到耶鲁大学任教10年。他不满于美国精英教育的病症,于2008年辞去自己的终身教职,致力于对美国教育的公共写作和演讲。

斯坦福学生中流传着一个名词,叫作“斯坦福狂鸭症”(Stanford Duck Syndrome), 大意是一只悠闲的鸭子在湖面上逍遥自在地漂过,水面之上的平静掩盖了水面之下鸭掌的疯狂拨动——没有比这更能描述在死线中挣扎、在论文中求生的学子们了。 读博意味着所读任何书册文献都须宜于引用,做任何事情都须考虑为简历加分,此后就是紧锣密鼓的招聘会,高门槛的筛选机制,清晰的职业发展道路了——不论他 们入学时有多么多元,毕业时都变得严重同质化了。

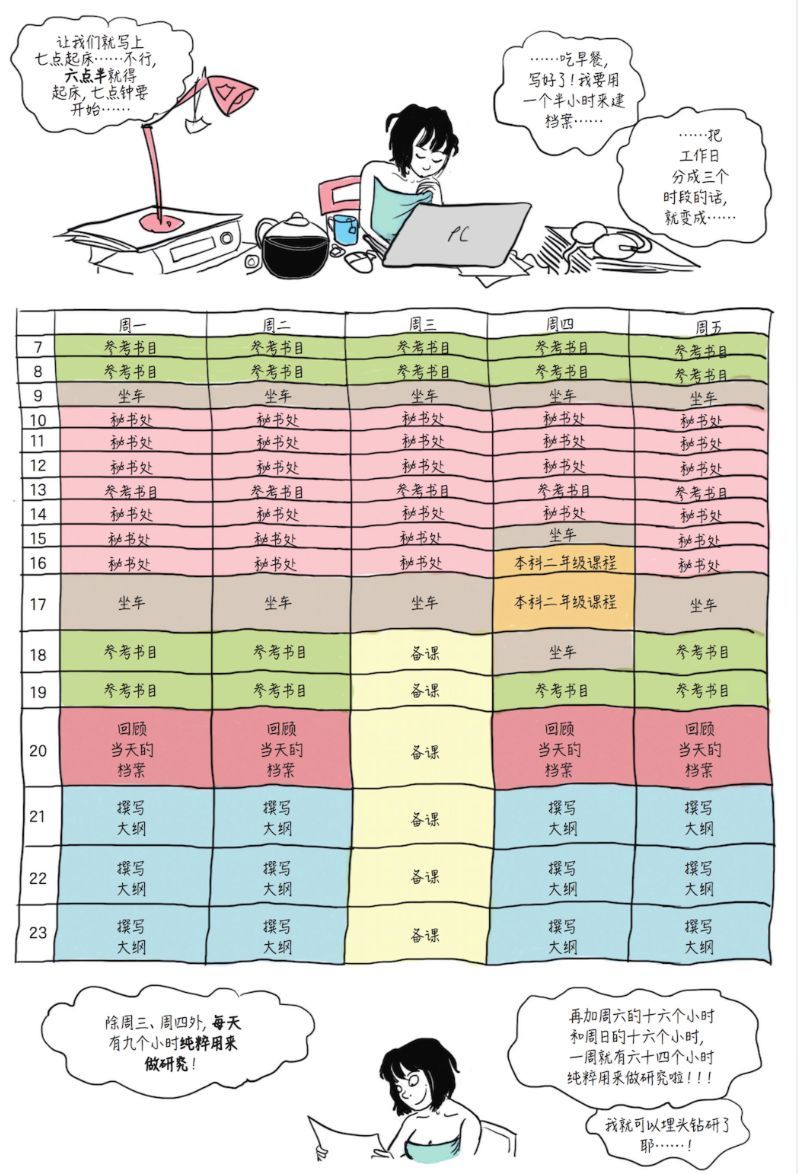

“我可以埋头钻研了耶……”漫画来源@《念书,还是工作?》

如果说读博士是为着激发研究的兴趣,以期获得突破前人的学术成果,那么在今天,它则承载了太多重负,也缺乏一种将日常生活与研究相互碰撞和激荡的连结。某种意义上,它甚至是反智主义的——因为由此训练出的学院话语体系,阻碍了我们与不同阶层的人交流;它所赋予我们智识和身份上的优越感,也令我们害怕失败,害怕冒险,这最终是具有破坏性的劣势,也是不利于真正的成长。

事实上,今天中国的博士生存状况的确有点糙,据调查显示,平均每位中国导师要带5.77名博士研究生,远高于美国每名导师带两至3个学生的比例;而导师与学生的关系,也多有变异,比如学生成为了导师的廉价“打工仔”或劳动力。现在的大学似乎难以再为社会文明的发展护航了,它们所扮演的更像是满足市场需求的供应商角色。由此鱼贯而出的研究生与博士们必须要非常用心,才能在沉闷的学院环境下培护自己的富有生气与活力的学术理想。这一波文科博士经历着最真实的丧,但当文凭神话得以祛魅,未尝不是一件令人清醒之事。