香烟,可能是我们日常生活里最常见的一种消费品,同时,可能也是带有最多文化符号的消费品。

气质、性格、文化,以及性暗示……香烟背后的种种意味皆是它在演化的过程中诞生的。虽然在祛魅的现代,香烟在更多时候意味着尼古丁或肺癌,但不可否认的是,它的文化变迁所留下的痕迹,会在短时间内一直流传。在不同的小说、电影场景中,我们都曾经也在继续被描绘手执一根香烟,在袅袅烟雾中思索人生的人物形象。

香烟对男性而言,曾首先意味着野蛮文化和下层社会,后来又成为精英社会和文化人士爱不释手的物品;而对女性来说,香烟有着更复杂的意味,它曾经在世界范围内意味着“不道德”或性情放荡,后来又成为某种文化精英女性的代表性符号。如今,女性吸烟则与男性吸烟一样,是一件颇为稀松平常的事情,但为了抵达这个稀松平常的处境,背后却有无数次观念的更迭与争夺。

从“放荡”到“知性”,吸烟的女性仍在经历一个艰难的“去污名化”过程,而这一过程,很可能在短时间内还要继续下去。

在魅态摄影史中,有一张已经成为经典的照片,《吸烟的苏西》:

英国摄影师尼克·科纳特,《吸烟的苏西》,1988年。

这张照片的每个角落都充满了魅力,除了浓郁并略显诡谲的背景色外,还有对比强烈的光线,模特的坐姿,扭曲的手腕,由设计师特制的服装,以及很重要的一点——从苏西的指尖缓缓升起的香烟。可以说,这根香烟让整张照片具有了强烈的现代感,为照片中的模特增添了反叛与自由的精神意味。假如没有这根香烟,她或许只是摄影师镜头下又一个时装模特,而现在,她成了整个摄影过程的主角,以及美学张力的中心。

然而,想象一下,假如在这张照片里,苏西手中拿着的不是一根现代工业生产的香烟,而是南美的粗雪茄,那么整张照片是否还会有相应的美学效果。为什么现在商店里能买到的,只有纤细和更纤细的卷烟?而当我们提到雪茄或大烟斗的时候,脑中蹦出的总是带着金戒指的手指、福尔摩斯式的鸭舌帽以及留着八字胡的老男人——总之不会是年轻的男士或女士。在现存的作家与艺术家肖像照中,有一大批人都会叼着一根香烟出镜,而选择雪茄和烟斗的人实在寥寥——更不用提烟枪、水烟和鼻烟了。除了哲学家萨特,他会选择烟斗是因为他坚信烟斗在哲学上属于“存在”,而香烟属于“虚无”。

如果把香烟视为定格画面上的一个符号,它总是具有太多意味,让它的使用者们具有一种额外的气质,让那些叼着香烟的作家看上去总是在乐观或悲伤地思考着什么,让女性显得更具叛逆和个性。

诺奖诗人辛波斯卡

香烟如何与女性建立联系?

15世纪末,当西班牙探险家抵达南美大陆的时候,他们在印第安人中发现了一种被称为“达巴科”(Tobacco)的魔草。当地人把这种植物晒干,然后卷在棕榈叶里吸食,在很多部落里这种烟草被当做药物使用,它可以涂抹在腹部加热来治疗疾病,可以在战争时期驱逐饥饿感,可以使人亢奋、愉悦。

不同部落使用烟草的方法各不相同(有些部落只有男人吸烟草,有些部落男女皆使用大量烟草,有些部落则完全拒绝烟草),在吸烟草时,有部落会使用棕榈叶,也有部落使用中空的植物茎秆吸食。但可以肯定的是,在西班牙和葡萄牙航海家把烟草带回欧洲之前,它的形态要远比现在的雪茄还要粗糙,即使最精巧的一种,其直径也超过了手指。

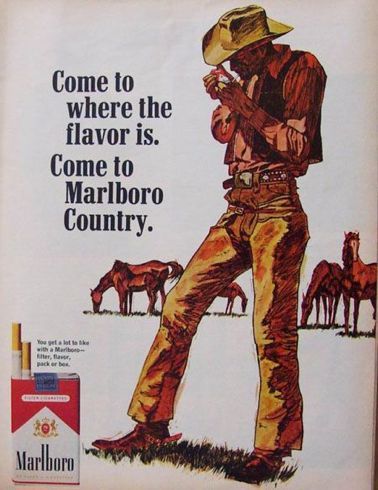

1924年的万宝路广告。在首次出现时,万宝路主打女性市场,并设计了过滤嘴,让吸烟看上去更加优雅体面。香烟也在形式上更加女性化。

传入欧洲后,烟草迅速在西班牙、葡萄牙、荷兰、法国等国家风靡起来,由于需求量、种植量和进口量都足够庞大,烟草价格迅速下降,成为普通大众也能消费的日常用品。虽然在不同国家,对待烟草的态度依旧是一部大众与上流社会的阶层对抗史。尤其在天主教保守氛围浓厚的西班牙,当烟草在15世纪末第一次传入的时候,就引发了宗教上的争论,教会把这种外来品称为“黑弥撒”。罗德里戈·德·杰雷兹(此人是哥伦布手下的水手,被认为是欧洲第一个吸烟的人)于1498年在巴塞罗那街头因吸烟被捕,理由是“施行妖术”,并被判处十年有期徒刑。

但纵使以保守呆滞著称的西班牙教会,也无法阻止世俗化的趋势,尤其当边缘地区的教士们都开始边做弥撒边抽烟的时候,烟草最终还是从水手等下等阶层传向了大众。当时欧洲人吸食烟草的方式和印第安人差不多,要么吸卷烟,要么用一根改良版的烟枪,唯独法国例外。

作为推崇贵族气质的法国,他们无法接受像野蛮的印第安人一样的吸烟方式,他们只接受鼻烟。而且,直到18世纪以前,女性抽烟在法国都被视为一项禁忌,与之相对的,法国男性抽烟则被列入贵族的礼仪规范。当西班牙从法国那里接受启蒙运动影响时,西班牙人也开始抛弃烟枪,采用鼻烟的吸食方式。但在随后的法国大革命中,贵族鼻烟的对立物开始盛行,皇帝贵族们喜欢抽鼻烟,而民众则选择卷烟和雪茄,后者象征着博爱、自由等新时代的价值观。然而到了19世纪,雪茄在大众化的同时成本也不断攀升,于是法国人开始用纸卷烟,它比雪茄更精细,更易燃,便捷快速,更有现代化的意味。与雪茄相比,它也显得更轻盈,于是雪茄开始成为男性的象征,而烟卷则逐渐女性化。

与之相对的是第二次世界大战结束后。二战期间的美国士兵把万宝路、骆驼、好彩等香烟带向了全世界。战后,万宝路也改变了销售思路,开始在海报上使用牛仔或强健男子的形象。无论是男性还是女性,香烟都让那个时代的性别特征更加明显。

而谈及具体的女性吸烟形象,还需追溯到文学与影视作品。1848年,法国诗人波德莱尔的文章中出现了“香烟”这个词,在《1848年沙龙》里,波德莱尔把阳性名词le cigare变成了带有-ette的阴性词cigarette,以此暗示香烟所具有的柔媚特质。而在15年前,正是法国女作家乔治·桑首次做出了这样的改变。在乔治·桑之后,香烟与女性之间的暗示开始蔓生,在19世纪的大量法国文学作品中,想让一个女性角色显得邪魅、放浪、诱人,最好的方式就是把她和香烟写在一起。

在这些作品中,又以法国小说家梅里美塑造的“卡门”影响力最大。

梅里美的小说本身就充满异域和邪魅的风情,卡门作为他创造的最知名角色,更是从骨子里就充满不可驯服的烈性以及强烈的自由情感,正如小说中所写的那样,她仿佛一个美丽的魔鬼,可以让男主角瞬间爱上她并为之神魂颠倒,也可以说走就走,毫不在乎死亡的威胁。而香烟也成为衬托卡门个人魅力的一个配件,在当时的法国,女士吸烟依旧带有禁忌色彩,男士也最好不要当着女性的面吸烟,但是卡门十分喜欢香烟的味道。随着《卡门》戏剧的走红,这个魅力十足的角色也让香烟染上了卡门式的女性色彩:自由,叛逆,激情。

“卡门”成为“女吸烟者”代名词的同时,也给香烟带去了吉普赛色彩——在小说中,卡门是一位美丽的吉普赛女郎,在吉普赛文化中,女性往往自由奔放,并带有些许放荡的性质,她们可以在露天的河水中沐浴,丝毫不在意旁边是否有男性围观,这在当时的法国是相当大胆的。在《烟火撩人》中,法国的当代史教授努里松认为卡门就是文学史上的第一个女烟民,她在成为“风骚撩人”的代名词的同时,也让香烟成为放浪与诱惑的象征。

《卡门》剧照

《卡门》剧照

在18至19世纪,法国诞生了大量与社会风俗相关的文学作品。香烟在这些作品中从不缺席,但也并未与正当的情爱关系联系在一起,它们大多出现在妓女的手里,当被男方抛弃或者被警察质询的时候,通常会靠在墙角抽一支香烟,男性亦是如此。当时的妓女经常被称作“吸烟的女人”。女性在公共场合吸烟,终归不算一件体面事。她们看起来总是带有情色意味。这种情况直到20世纪20年代之后,得益于欧洲的女性解放运动、美国的烟草广告和好莱坞电影,才有所好转。

手执香烟的香奈儿,奥黛丽·赫本,在第一次世界大战结束后,欧洲的女性也开始寻求自身解放。女性喜欢剪短头发、穿长裙,并迷恋加长的烟嘴。就像摆脱袜带和胸罩一样,吸烟成为了象征自由的行为。大量的运动员、作家和艺术家也提倡女性大胆吸烟,并将此视为一种魅力。图为手执香烟的可可·香奈儿。

从好莱坞中走出的奥黛丽·赫本,是一个绝对现代的、优雅的、世界化的女性形象。在好莱坞电影中,香烟从不缺席,它在电影中扮演着“气质”的角色。奥黛丽·赫本作为十分喜爱香烟的女性,把这种气质发挥到了极致。

奥黛丽·赫本,手执一根长烟杆。

在《蒂凡尼的早餐》中,奥黛丽·赫本的那根烟杆枪犹如一根魔术法杖,在多年之后,这成为了赫本的形象标志。后来的人在模仿奥黛丽·赫本的时候,都会在手里拿上一根。那本魔法棒成为了赫本的本体。正如萨特所思考的那个“存在”与“虚无”的哲学问题一样,标志性的复古长烟杆成为了赫本的存在,它定义着赫本,同时它也被赫本的魅力所定义。这种长烟杆既是时代的象征,也是香烟女性化的极致——想象一下,如果让五十岁的美国西部金矿主叼着一根纤细的长烟杆,画面会失去美感显得十分违和。

中国女性吸烟的“污名史”

而在大陆另一侧的中国,烟草的发展也与女性染上了关系。不过这并非得益于某部文学作品,中国女性与烟草的联系更多地来自现实。

《烟火撩人》

作者:(法)迪迪埃·努里松

译者:陈睿 李敏

版本:生活·读书·新知三联书店 2013年10月

烟草早在16世纪便经由菲律宾,传播到中国福建。

1611年,一位名叫姚旅的福建人在笔记《露书》中记载了烟草种植的情况。而到了17世纪末,烟草在中国已经极度流行,上到精英人士,下至黎民百姓,无论男女都有吸食烟草的习惯。清朝诗人厉鹗写道,“今日伟男髻女,无人不嗜”。

令人难以置信的是,在清朝连部分儿童都有吸旱烟的习惯,“孩子们一到他们能手执烟筒时,就由父母教他们吸烟”,当时的父母相信吸烟能帮助小孩子抵御疾病,强身健体,而女子吸烟自然更不是稀罕事。这与满清贵族喜欢吸烟袋的习俗有关,也与江南人文坚信烟草有益于身体健康有关。在很长一段时间里,中医都坚信烟草有入药作用,对人的身体健康有益无害,被誉为能治百病的灵丹妙药。

但在中国古代,女性吸烟也有诸多禁忌。其中一项便是不能在公共场合当众吸烟,否则会被视为行为不检、有损清名。

在中国传统文化中,吸烟女性与性暗示之间的关联由来已久,在明代的青楼中,江南名妓便会用香烟招待客人,与来者饮宴交谈。明朝灭亡后,清军对江南地区展开了大规模屠城,江南名盛一时的青楼文化就此消陨。几年后,清朝统治者开始重建江南,也随之重建了青楼文化,把香烟作为一种礼仪来招待客人的风俗恢复了生机,有研究者指出,对当时的娱乐场所来说,吸烟不仅放松身心,同时也带有对明王朝的缅怀之情。无论这种对明王朝缅怀的情节是否迅速消散,香烟和妓女以及性暗示之间的联系还是保留了下来。“烟花”成为妓女的委婉称谓。而在如《儿女英雄传》之类的清代小说中,也描述了香烟和性之间的联系,男性也认为香烟具有辅助性事的功能。

明清时期描绘女性吸烟的画作。

明清时期描绘女性吸烟的画作。

美国学者戴真兰曾经分析过清朝的贞节文化,他记述过几起丑陋的强奸案:一个女人仅仅是因为在家门口抽烟,便被陌生男性视为愿意发生不正当关系的信号,从而入室强奸。也有丈夫看到妻子抽烟,便怀疑她与其他人发生了奸情,由此引发凶杀案。

但与这种情况相对的,则是吸烟女性的另一种身份:精英妇女。在明清时代,大多数女性都吸烟,而上层与底层的区别则在于吸烟的场合。在公共场合与陌生人面前吸烟是放荡的、底层的行为,而在私密场合吸烟则视为良好教养,尤其是文人阶层,他们很喜欢在优雅的空间里和女性一起吸烟,谈论风雅,并且以“烟花”为题材作诗。至于为什么普通女性没有办法像精英妇女那样在私密空间抽烟,则有着各种客观因素的限制。例如,普通女性必然只能居住在简陋的房屋中,没有打理的丫鬟,也没有文人集会,即使在私密的闺房里抽烟,香烟散发的味道也会弥漫整个房屋,而精英女性的生活空间要宽敞得多。

《中国烟草史》

作者:(美)班凯乐

译者:皇甫秋实

版本:北京大学出版社2018年7月

不管怎么说,吸烟女性的这两种割裂的身份一直被保持了下去,并且在不同时期遭遇了污名化。儒学卫道士坚持认为吸烟是“坏女性”的表现,一个道德良好的女人永远不应该吸烟。清朝结束后,到了民国时期,吸烟的女性依然分裂成两极,要么代表着放浪的上海妓女,要么代表着摩登化的、受过精英教育的现代女性。最近的大半个世纪,吸烟的女性则迎来了一段更加污名化的时期,吸烟开始与奢侈糜烂、资产阶级情结、不守规矩、毒害民族等价值判断联系在一起。

据资料统计,在建国后的一段时间内,中国女性吸烟的比例降到了历史新低的3%,与明清时期几乎人人吸烟的状况形成鲜明对比。倘若基于吸烟有害健康的考虑,所以放弃吸烟,这对身体来说是个很好的选择,但禁烟这一行为不应建立在“污名化”的基础上。“吸烟=不正当女性”的观念影响了中国很长一段时间,除了观念之外,吸烟也与现代中国的女性独立有着密切的联系,在女性地位低下的时期,她们的个人收入只能拿来养家糊口,没有经济能力来承担烟草的开销。

因此,当今天的年轻女性开始重新拿起香烟的时候,如同文章开头的那张照片,它具有了很多意味,包括自由叛逆的精神、独立的社会地位以及单纯的美学魅力。

当然,我们无需再给“吸烟”这个行为赋予太多解读意味,尽管它看上去是一件与“现代禁烟社会”相悖的举动,它在形象背后总是会有些意涵——但就像人在某个时刻需要喝一杯酒排忧解愁,或者感受一下人生虚无一样,吸烟也不过是诸多日常行为中的一种。相对于“大众吸烟时代已经过去了”的期待,我们倒更愿意说“大众给吸烟者赋予某个形象意味的时代已经过去了”。而最终,一种更舒服的状态或许是:让吸烟与否成为一个稀松平常的选择,一件只与在场的人健康相关的事情,一个与任何文化标签无关的动作。

原标题:“放荡”、“野蛮”、“不正经”,吸烟的女性仍在经历艰难的去污名化