马尔克斯曾说,“写作是世界上最孤独的职业。”也早有人以先知般的口吻预言了文学的死亡,但如此“惨淡”的前景并不妨碍一代代写作者前仆后继,去摘取隐身于荆棘丛中的文学桂冠。

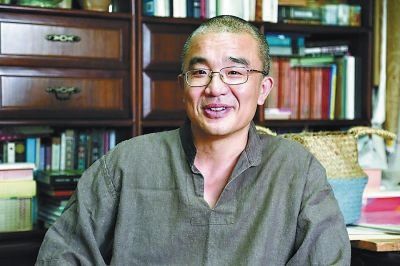

薛忆沩是一位有雄心的写作者,他视文学为生命。文学既是他的日常生活,也是他的精神追求。尽管他深感文学在这个时代的边缘和落寞,却仍虔诚且满怀信心地不断出发,去闯荡一个个异域的文学迷宫。他在生活上自觉遁世,但阅读的视野远超出文学一隅,对世界局势和时代风云有着深切的思考和忧虑,从这篇采访中,能读到他的激情与关切。

薛忆沩,作家,生于湖南郴州,现居蒙特利尔。1991年获台湾《联合报》文学奖,著有《深圳人》《遗弃》《流动的房间》《通往天堂的最后那一段路程》《空巢》《白求恩的孩子》等。

曾计划循环阅读《尤利西斯》到生命尽头

新京报:最近在读的是哪几本书?为什么读它们?

薛忆沩:最近在读的书主要有三本:一本是尼尔·弗格森的《帝国》。这是一本关于大英帝国历史的畅销书,初版于2003年。我现在重读它多少有点应景的意思,因为三月底英国就要正式“脱欧”,曾经的帝国正在走向更深的困境。另一本是乔治·鲁德的The Crowd in the French Revolution (《法国大革命中的群众》)。这是一部关于“法国大革命”的名著,我读它是因为自己一直对“群众”在重大历史事件里的作用很感兴趣,最近又在重新思考与“法国大革命”有关的一些问题。而最近读的第三本书是我从12岁就开始读的《毛泽东选集》。我手头这本由人民出版社出版的四卷合订本印刷于1967年。它是我最早的“藏书”之一,已经跟随我四十多年。这次重读是基于我在自己最近的小说人物原型的档案材料里的一个意外发现:他提到《大量吸收知识分子》一文对他的影响。当然,每次打开这本书,我都忍不住重读其中那些熟悉的篇目如《湖南农民运动考察报告》和《论联合政府》等。

新京报:人生中,阅读次数最多的书是哪本?

薛忆沩:通读次数最多的应该是乔伊斯的《尤利西斯》(原文)。在读英美文学研究生的时候,我选修了同名的课程,那是第一次通读。后来又通读过两遍半。我曾经想每天都拿出一点时间如15分钟来读这部作品,读完了又重新开始,循环往复,一直到我生命的尽头。很遗憾,这个想法最后没有能够实现。

新京报:过去一年,读到的最好的书是哪一本?

薛忆沩:2018年夏天,在剑桥大学参加完“徐志摩诗歌节”之后,我特意去了一趟东安吉利亚的重镇诺里奇,去寻找我喜欢的曾经长期旅居英国的德语作家W.G.塞巴尔德(W. G. Sebald)的生活遗迹。我一个多年的梦想,就是能够在那座城市找到一本用这位作家的风格写的“关于”这位作家的书。没有想到,在吸引我进入的第一家书店里,书店毕业于牛津大学英语系的营业员,就将我引到了那本我已经想象多年的书的面前。那是他们书店自己编辑出版的书,书的名字是Ariadne's Thread(《阿里爱德涅的线头》)。书的作者是W.G.塞巴尔德成为文学传奇之前的知己,因此她有非常特殊的视角,而她在文学、语言和翻译等方面的完备训练,又让她的观察具有专业的分寸和精致。这本书用优雅的叙述将精彩纷呈的生活细节和层出不穷的文学典故巧妙地编织在一起,将20世纪欧洲文学史上最后的神话生动地展现在读者的面前。

新京报:你的床头现在放着哪些书?为什么读它们?

薛忆沩:由伊迪丝·格罗斯曼(Edith Grossman)译成英文的《堂吉诃德》,是这部西班牙语经典最出色的英译本。我将它放在床头,不仅因为我每天临睡前都要读它,还因为我每次读它都会有新的发现。当然,床头还有前面提到过的《尤利西斯》和《李尔王》的多种原文版本。还值得一提的是,很久以来,我的床头一直有一本名为“Infinity and the Mind”(《无穷与理智》)的科普书,它的副标题是“关于无穷的科学与哲学”,它也是我旅行的时候经常带在身边的书。“无穷”是我从少年时代起就非常着迷的问题。我甚至很想将来用自己对这个问题的思考写成一本书。

《深圳人》,薛忆沩 著,华东师范大学出版社2017年8月版。

作家“基本功”的磨炼一刻不得松懈

新京报:你最想写出怎样的一本书?大致会怎样去构思这本书?

薛忆沩:我最想写一部关于一个小人物一生的小说。我会特别关注这样的一生如何受社会、历史、性格、家庭及人物自身的生理过程的影响。我也主要是通过小人物的心理活动去构建叙述的逻辑。除小说之外,我还很希望自己能够在有生之年写出一本可读性很强的学术著作,比如前面提到的那本关于“无穷”的著作。我希望这样的一本书能够将自己关于人类文明进程和个体生命意义的种种“偏见”整合在一起。

新京报:对你影响最大的书有哪些?

薛忆沩:在我看来,语言是书存在的理由。对我影响最大的是用精准和精致的语言阐释理智和表达情感的书。它们的范围很广,列出来会有很多。

新京报:最近读到什么文章观点让你记忆犹新?

薛忆沩:最近在做研究的时候,经常翻读上世纪七十年代末期的报纸。有一天,我无意中读到夏衍先生在当时发表的《给一位青年作者的信》。因为年代久远,其中的一些提法在今天看来会显得有点不适。不过,这封公开信里最重要的观点却让我记忆犹新:那就是年轻的写作者必须加强“基本功”的训练。这在任何时候都是值得强调的观点。在我看来,“基本功”的训练还不仅仅是“青年作者”需要注意的问题,著名作家甚至文学大家也需要在新的创作过程里不断磨炼自己的“基本功”。写作是一项永远都需要“如履薄冰”的事业。“基本功”的磨炼一刻都不应该松懈。

作家与时代存在爱恨交错的亲缘关系

新京报:你自己的著作里,最满意的作品是哪本?

薛忆沩:作家最满意的作品,一定是那部自己还没有想出来的作品。在已经写出的作品里,我比较满意的应该是长篇小说《空巢》吧。主要理由是它让我的写作有了一个新的方向:我开始尝试从一个特殊的视角去呈现一个小人物的一生。

《空巢》,薛忆沩 著,华东师范大学出版社2014年7月版。

新京报:你一般选择什么样的环境阅读和写作?

薛忆沩:写作的时候,我需要西方的古典音乐作伴,而且通常是最好的演奏家演奏的最好的作曲家的作品,如卡萨尔斯演奏的巴赫的大提琴组曲。而在阅读的时候,我却需要绝对的安静。我不知道自己的写作和阅读对环境的要求为什么会如此对立。

新京报:如果让你给新京报书评周刊写一篇文章,题材和体裁不限,你可能会写什么?

薛忆沩:我现在非常关心作家与时代的关系。一个优秀的作家与自己生活于其中的时代,一定存在着一种爱恨交错的亲缘关系。这种亲缘关系既是作家认识世界的窗口,也是作品改造世界的动力。我们这一代中国作家从“文化大革命”一路走来,半个世纪波澜壮阔的中国历史给我们提供了丰富的精神财富。不久前,保加利亚的一家媒体约我从最个人的角度写一篇关于中国改革开放的文章。我想到了我的长篇小说《遗弃》。这部作品在中国改革开放后三十年里的跌宕,为读者理解作家与时代的关系提供了一个很好的案例。如果我现在要为新京报文化频道写一篇文章,我还是会写这部作品与这个时代,文章的题目还是会叫《中国改革开放与一本书的命运》。

新京报:有人说未来文学会消亡,你认同吗?

薛忆沩:我在理智上认同,但是在情感上不认同。我甚至认为“未来”是一个太遥远的所指。你可以将它改为“不久的将来”。文学是“人”学,这个“人”应该是有神秘感和有隐蔽性的人。但是,因为科学技术的迅猛发展,这个为文学提供原型的“人”差不多已经夭折。现在,人最隐秘的心理活动都已经能够被电脑定位,“少年维特之烦恼”估计用一小片处方药就能够缓解,不再需要借用小说的形式来宣泄。在理智上,我承认文学的前景十分暗淡。然而,文学既是我的日常生活,又是我的精神追求,在情感上,我不会认同那种悲观的看法。我还会不断出发,而且是满怀信心地不断出发。

作者 徐学勤

编辑 安也

原标题:写作是一项需要“如履薄冰”的事业