“我们看到有一类评论:《流浪地球》是部非常伟大的电影,因为它表达了亲情的观念、英雄的情怀、奉献的精神、故土的情结、国际之间的合作、人类共同改变自己命运以及生存的渴望等。但是,我们想的是人该怎么样存活下来的问题。我们什么时候会去想想,地球愿不愿意跟人类一起去流浪?这是一个非常好的问题。”哈佛大学东亚系与比较文学系教授王德威在谈到后人类与华语文学时,聊到上个月热映的《流浪地球》。

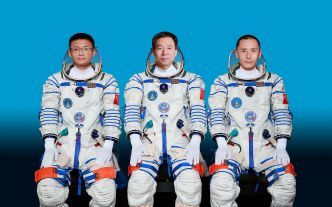

王德威教授

王德威认为,科幻文学让我们站在了宇宙纪元的边缘上,使我们要瞻前顾后地思考人类文明未来所可能要承受的种种挑战,这跟我们过去对国家、种族、性别和阶级等的“斤斤计较”相比,有一个非常大的飞跃。中国这样的古老文明,该怎么去面对未来种种的可能性呢?华语文学的后人类想象能给我们带来什么样的启发?在后现代的资本主义社会里,人类处在各种各样的危机之中,人类该如何继续存活下去?这都是很值得人文学者去探讨的问题。

3月27日,王德威受北京大学“大学堂”顶尖学者讲学计划之邀,发表了“微物、即物与极物:当代小说与后人类想象”的主题讲座,与大家聊了聊华语文学的后人类叙事。

“微物、即物与极物”——西方的后人类理论脉络

王德威先介绍了新唯物主义的三个概念:“微物、即物与极物”。所谓的“微物”代表了当代分子生物学或量子物理,所产生的对人与物的关系的新理解。尤其在计算机时代,人作为万物之灵的观念被逐渐分解,“人定胜天”的观念也开始被重新反思。

此外,许多科学家认为,人这种血肉之躯,只不过是一些蛋白质、DNA、RNA等物质组装而成的。人与自然界的其他生物一样,都是由这些物质构成,因此,人与自然界的关系被我们重新思考。而且,人与自然的互动十分频繁,人和物的界限、主客二元论就备受质疑,此即“即物”。

而“极物”指的是生态危机、环境污染、气候变暖、核能危机等全球性的问题,越过了国家民族的边界,这些问题成了许多生态学者和政治经济学者对当下人类文明思考的框架。

实际上,这些后人类的反思是对人类中心论的一次批判。后人类的论述也不是忽然出现的,它是经过西方数代学者慢慢汇集而成。福柯对事物秩序的考古学,一定程度上拆解了西方文艺复兴以来人文的观念。福柯提醒我们,人其实也是历史的一种建构,它很脆弱,就像画在海边沙滩上的一张脸,一个大浪打来,这张脸就消失了。他的学说充满着后现代精神。女性主义学者唐娜·哈拉维在《类人猿、赛博格和女人》中认为,人不应该跟机器划分开来,一旦形成对立划分,我们就会陷入传统的父权陷阱里。因此,赛博格是一种新的建构,一个流动的主体,它是反对父权、君权、霸权的建构,能引领我们走向更美好的乌托邦。

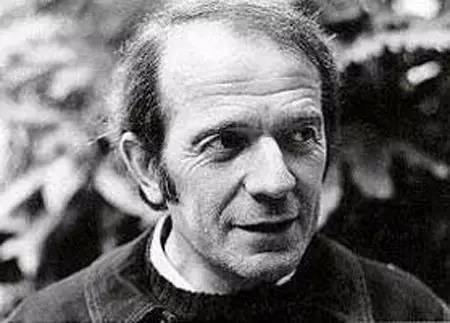

德勒兹的“块茎”告诉我们,这个世界内外的关系从来没有一个所谓的超越的秩序或价值系统主导,而是像土豆等根茎类的蔬果一样,在地下展开了一个复杂的生态网络;德勒兹的“皱褶”意味着,我们视为理所当然的价值、意义和思考模式里总有很多曲折之处;德勒兹的“情”不只是七情六欲的情,而是一种没有目的的不断涌动不断生成的力量,到处流窜产生新事物的状态以及人与物的新关系。此外,拉图尔的行动者网络理论强调,人类行动并没有所谓的主客之分,我们已经在一个复杂的互相运动的网络之中,所谓的主体已经被架空。

法国哲学家德勒兹

在这些后人类理论形成的过程中,女性学者扮演了不可忽视的角色。比如凯瑟琳·海勒指出,人工智能已经高度侵入了我们的生活。物理学家凯伦·巴拉德认为,现实主义文学其实相当唯心,我们要从物理的角度重新思考。罗西·布拉伊多蒂则用“人类世”来形容文艺复兴后这四五百年,因为人类的活动给自然界造成了巨大的裂变,这个概念已经产生了巨大的影响。而“资本世”似乎也很能概括当下的社会,资本已经渗透到各个地方,成为人类生存的一种方式或看待世界的一种角度。“地缘世”则表达了人类对地球的关注。

王德威认为,后人类理论给我们提供了一个自我批判的方法,但是在很多时候,这些批判者又在过分自信地宣扬他们的末世观,或者强调他们一劳永逸的解决办法。因此,还有些学者将人下降到了物的层次去进行重新思考。

王德威总结道,在西方学界,后人类的研究主要还是关注失能研究、动物研究、人工智能研究等领域。他们反省残疾人或有智力障碍的人跟完整的普通人的区别,或者反省人类凌驾于动物之上的权力。而这些后人类研究,在中国文学传统的语境里,我们又能找到什么样联系呢?

传统文论中人与物的关系与后人类理论有所不同

王德威指出,中国古代对“物”的描写实在太多。从语言学的角度来看,中国的“物”指的是一种事物、事物的内容或本质,还有物与其他人或事的关系。所以,中国的“物”是杂色的、集合万物的。荀子说,“物也者,大共名也。”若整个天地用一个字来形容的话,那个字就是“物”,这就跟西方的“微物”和“即物”形成了有趣的关联。而庄子的《齐物论》更有类似的意思。庄子说,“物物而不物于物,则胡可得而累邪”,“夫有土者,有大物也。有大物者,不可以物,物而不物,故能物物。”在庄子那里,物是一种本然的存在,又是能被人所利用的,而且,人也能不为物所困。而陆机说,“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷”,“情曈昽而弥鲜,物昭晰而互进”。这里的物是自然界的万事万物,也是人们对物的观察所得。另外,刘勰在《文心雕龙·神思》中指出,物一方面是世界的一个通称,也是一个具体的抒情对象,或者是事物的道理或本质。这个物是有着很多复杂的含义。

在这种情形下,中国传统的人和物的关系,不是西方本体论术语下的主客体或在逻辑上的辩证关系,而是一种不断扩散,有点像德勒兹所讲的,跟进式的互相牵引,无限延展看待世界的方法。但这又和沿西方哲学思路下来的后人类观点有所不同。所以,中国传统的抒情主体,从来就不是一个超越的存在,也不只是内在七情六欲的展现。抒情主体永远跟着客观的事物产生相待联动关系。比如,我们能在王维的《辛夷坞》中发现人与物的互动关系,所以我们该如何去定义人与物的这种互相连属的关系?而庄子惠子的“濠梁之辩”,是不是给我们提出了一个从物出发的世界的可能性?中国古典文学对“物”的探讨,会不会比西方鲜活得多?

中国现当代文学的后人类书写正方兴未艾

王德威认为,中国文学进入现当代后,后人类书写正方兴未艾。比如莫言的《生死疲劳》,主人公在六道轮回中,以动物的视角来把握人类社会复杂的现实,还有阎连科的小说《受活》等。王德威高度评价了韩松的《医院》三部曲,他认为韩松是当代中国最值得注意的作家之一。《医院》里的医院就像卡夫卡城堡式的世界,一旦进去就很难出来。医生努力用药治你的病,但是病越治越麻烦。王德威认为,韩松的医院就是整个宇宙,医生就是小说家,而韩松把医院的隐喻发挥得淋漓尽致。

科幻作家韩松

在台湾,作家吴明益写了一本《单车失窃记》,这部作品以一辆单车作为主角,讲这个单车如何经历日据时期,然后在这几十年期间经历了哪些冒险。王德威认为,这跟西方的“新即物主义”很像。

“新即物主义”是从摄影来的。在上世纪三十年代显微摄影技术得到发展,“新即物主义”用近摄、特写等手法,把被摄对象从整体中“分离”出来,突出地表现对象的某一细部,精确如实地刻画它的表面结构,从而达到眩人耳目的视觉效果。当我们用放大镜看一个事物,我们会感觉到物跟我们认识到的事物很不像。吴明益认为,小说也有类似的功能,小说将事物放大缩小,扭曲变形,就是把事物重新刺穿,产生新意义的一个过程。

而香港作家董启章的《天工开物,栩栩如生》则用电视机、摄影机等物件,串联出香港从上世纪六十年代至九十年代的夜生活。我们能从这些器物里反映到人的世界的改变,尤其是香港人在生活上的自觉。而台湾作家骆以军的《匡超人》则有相当的娱乐性,主人公发现自己的生殖器部位有一个洞,而这个洞就让主人公对残障人士产生了理解。“它是身体轴心空了一个很深的洞,产生了手部或脚部截肢的不完整感、幻肢感”。

王德威认为,这本小说本身是一个很有趣的写作实验,小说的各个环节看起来没有关系,但是却又有着联系。骆以军要哲学化他的洞。虽然我们可以用一些后人类理论来套用解释这种非人的现象,但是,这本小说需要我们自己去寻找它的叙事脉络,去想象它的起承转合,阅读小说本身成了一个实验,让我们体会那种身体轴心被掏空的不完整感。

作者 徐悦东

编辑 安也 校对 翟永军