撰文丨大卫·赖克

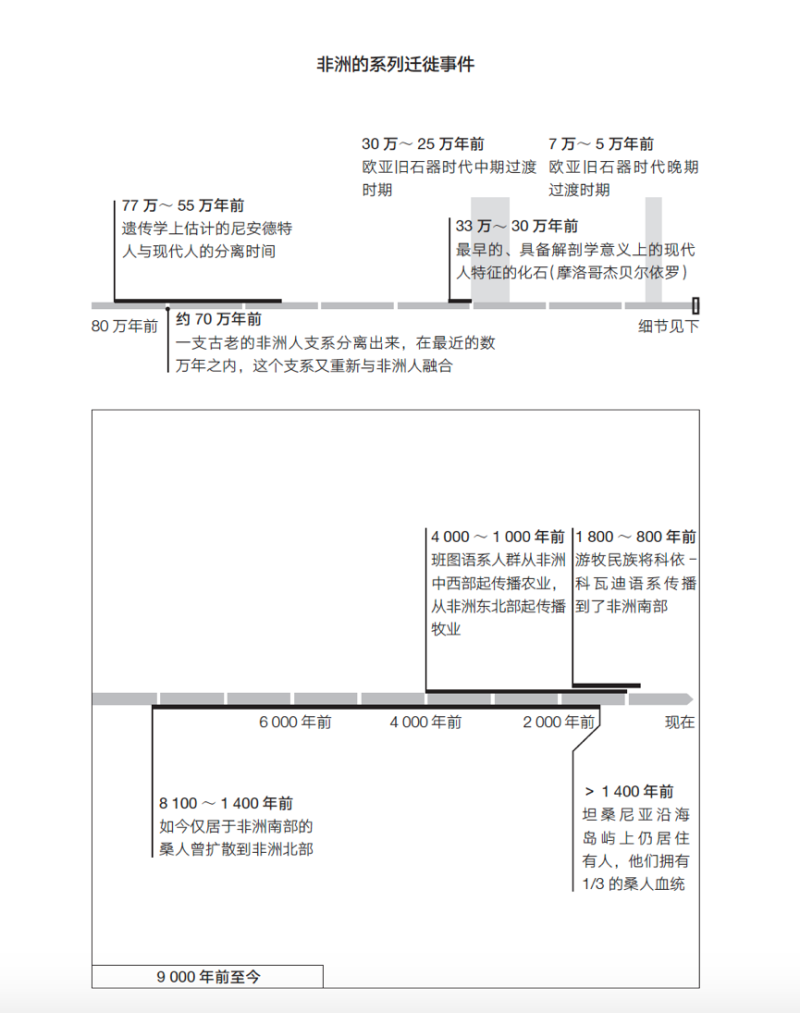

我们对“非洲是人类起源故事的中心”的认识,反而让我们忽视了它最近5万年的史前史。很不可思议,是不是?非洲5万年前的历史得到了非常细致入微的研究,因为许多学者都认识到发生在非洲石器时代中期到晚期的过渡(Middle to Later Stone Age transition),以及发生在非洲门口、欧亚大陆西部旧石器时代中期到晚期的过渡(Middle to Upper Paleolithic transition),对人类文明的发展有着至关重要的意义。考古学证据表明,这些过渡阶段正是一些现代人类所特有的行为特征出现的时候。

但是,学者们对这一阶段之后的非洲历史基本没有什么兴趣。在不同的学术会议上,我都常常听到这样一个说法——“我们离开了非洲”,好像现代人类历史的主角从此就离开了非洲,去了欧亚大陆。一个错误的印象是,在非洲孕育了当今非洲以外人群的共同祖先以后,人类在非洲的演化故事就了结了,留在非洲的人群只是保持着过去的样子,在过去的5万年时间里没有发生任何变化。

相比较对欧亚大陆过去5万年人类历史的丰富认识,我们对同时期非洲人类历史认识的匮乏显得异乎寻常。欧洲是现有研究关注最多的地方,在那里考古学家们已经详尽记录了一系列文化的转变:从尼安德特人到现代人的前奥瑞纳文化,到奥瑞纳文化,到格拉维特文化,再到中石器时代文化(Mesolithic Culture),然后到石器时代的农业文化以及这些农民的后代们所创造的铜石并用时代、青铜时代和铁器时代的文化。当下的古DNA革命,由于它非常不成比例地使用了许多来自欧亚大陆、尤其是欧洲的样本,更是进一步加剧了我们在认识史前史方面非洲与欧亚大陆的差距。

《人类起源的故事》,[美]大卫·赖克著,叶凯雄、胡正飞译,湛庐文化丨浙江人民出版社2019年6月版

仅有的少数稍微深入点的研究都发现,留在非洲的人群跟迁徙出去的人群一样,也经历了非常复杂的演化。这其实是显而易见的。我们对非洲的人类历史所知不多的主要原因是研究的缺乏。过去几万年的非洲人类历史是我们人类整体历史中不可缺失的一部分。我们常常强调非洲是现代人的起源地,这反而让我们忽视了去研究留在非洲的人群是如何演化成今天这个样子的。现在,我们可以通过现代和古代DNA的研究来改变这种状况。

造就现代人的一次混血

2012年,萨拉·蒂什科夫(Sarah Tishkoff)和她的同事们研究了现代人与古老型人类的混血给当今非洲人基因组带来的影响。他们当时并没有使用古老型人类的基因组,例如被用来研究欧亚大陆上现代人与古老型人类混血的尼安德特人和丹尼索瓦人的基因组。

蒂什科夫和同事们对几个来自非洲的分化程度很高的人群进行了全基因组测序,然后从这些基因组数据中寻找现代人与古老型人类混血留下的痕迹:与其他基因组相比,带有高密度遗传差异的、很长的DNA区域。这些区域可能来自一个跟现代人祖先高度分化的人群,它们通过混血进入了现代人的基因组。他们把这种方法应用到当今非洲以外的人群上,所识别的DNA片段跟尼安德特人基因组里的片段几乎完美匹配,说明了这种研究方法的可靠性。

蒂什科夫和同事们接着把这种方法应用到了非洲人群上,也发现了一些差异巨大的DNA片段,说明非洲人祖先与古老型人类发生过混血。但是,尼安德特人并没有跟当今非洲人的祖先发生过混血,说明这些DNA片段来自另外一种未知的非洲古老型人类,或者说,一个基因组尚未被发现的“幽灵群体”。

大卫·赖克,哈佛医学院遗传学系教授、霍华德·休斯医学研究所研究员,古人类DNA领域的世界级领跑者。2015年,大卫·赖克因为率先通过大规模测序和分析远古人类的基因组数据来揭示人类历史,被《自然》杂志评为“年度十大人物”之一。

杰弗里·沃尔(Jeffrey Wall)和迈克尔·哈默(Michael Hammer)利用了同样的遗传学信号尝试着研究这种古老型人类与当今非洲人之间的关系。他们推断这种古老型人类在大约70万年前与当今非洲人的祖先分离,然后在大约35 000年前又重新发生混血,为当今的一些非洲人群贡献了大约2%的血统。但是,这个数字不一定可靠。由于我们现在对人类基因组里突变发生的速率还有争论,而且沃尔和哈默也仅使用了有限的数据,我们需要对这些推断出来的时间和混血比例抱有谨慎的怀疑态度。

现代人与古老型人类在撒哈拉以南的非洲有可能发生过混血,这是一个振奋人心的可能性。而且在非洲西部,最晚到11 000年前还存在着带有古老型人类特征的人类遗骸,为现代人与古老型人类在非洲一直共存到相对较近历史时期的想法提供了考古学证据。所以,现代人在非洲扩张的过程中,有着足够多的机会跟古老型人类发生混血,正如在欧亚大陆上发生过的一样。

如果在混血中,非洲古老型人类贡献的血统只有沃尔和哈默所推断的2%,那么很有可能这一部分血统只发挥了很有限的生物学效应,正如尼安德特人和丹尼索瓦人为非洲以外人群所贡献的血统的效应一样。但是,这并没有排除在非洲的历史深处存在着大规模混血事件的可能性。

关于这点,尤其是在撒哈拉以南的非洲,最好的证据来自遗传突变的频率。当一个新的遗传突变发生的时候,它只发生在某一个个体的身上,所以从人群的角度来看,这个突变的频率在一开始的时候是非常低的。在接下来的世代里,这个突变的频率会随机地上下波动,取决于每一代中有多少个个体从上一代的父母那里遗传到了这一个突变。绝大多数突变都无法到达较高的频率,因为在某些世代里,携带这些突变的少数个体很有可能没有把这些突变传递给他们的后代,于是这些突变在下一代里就消失了,频率也就降到了0%。

遗传突变是经常发生的,这会不断地往人群里添加新的频率极低的突变。所以我们可以预测,一般人群里频率低的突变会远远多于频率高的。事实上,一般人群里突变的频率与处于这种频率的突变的数目之间服从反比定律:处于10%频率的突变的数目是处于20%的两倍,而处于20%频率的突变的数目是处于40%的两倍。

我的同事尼克·帕特森研究了一组特殊的遗传突变,检验它们是否符合这一预测的反比定律。他使用了来自尼日利亚约鲁巴人群(Yoruba)的许多个体作为研究样本。他使用的遗传突变符合两个条件:不仅要存在于这个大样本里,还要存在于尼安德特人里。要求突变同时也出现在尼安德特人里是一个非常聪明的想法,因为我们几乎可以肯定,这样发现的突变在现代人与尼安德特人的共同祖先人群里是很高频、很常见的,这也意味着它们在当代人群里也很有可能是很高频的。通过数学公式的演算,这些突变在当代人群里应该是高频的这一个趋势,刚好可以被我们先前描述的反比定律所抵消,使得这些突变在不同的频率上应该都是均匀分布的。

但是,我们在实际数据里观察到的并不是预测的这些模式。当帕特森分析了当今约鲁巴人群的基因组后,他发现符合条件的突变明显集中在非常高频和非常低频的区间,而不是我们预测的均匀分布在不同的频率上。这种U形分布恰恰是在现代人与古老型人类存在混血的情况下才会出现。当两个群体分离之后,来自祖先群体的突变的频率会在每个群体里独立地发生随机波动,当一个突变在一个群体里的频率随机波动到0%或者100%的时候,它在这个群体里也就不再是一个有差异的位点,因为,此时所有的个体都不携带突变(频率为0%)或者所有的个体都携带突变(频率为100%)。

当我们在做突变频率分布的统计分析的时候,没有差异的位点是不被包括在内的。由于在两个相互隔离的群体里,突变频率的波动是随机的,所以,在一个群体里频率随机波动到0%或者100%的突变,跟另一个群体里也发生这种波动的突变基本上是不会相同的。当两个群体重新发生混血的时候,那些在一个群体里频率增加到100%从而成为“无差异”位点的突变,由于它在另外一个群体里没有发生同样的情况,这个突变在融合的后代群体里依然是一个有差异的位点。

当我们在统计融合后代群体里的突变频率分布的时候,它不是原先两个祖先群体里的两个平均分布的简单叠加,而是会产生额外的波峰。第一个波峰是由那些在第一个群体里达到0%和100%频率的突变造成的,这个波峰的位置取决于混血的比例,其开始的位置正是这个群体贡献血统的比例。第二个波峰是由那些在第二个群体里达到0%和100%频率的突变造成的,这个波峰开始的位置是100%减去第二个群体贡献血统的比例。这正是帕特森观察到的突变频率分布模式,而且他进一步揭示,这种模式可以被以下模型所解释:当今的约鲁巴人群是历史上两个分化程度很高的人群以近乎相等的比例混血的结果。

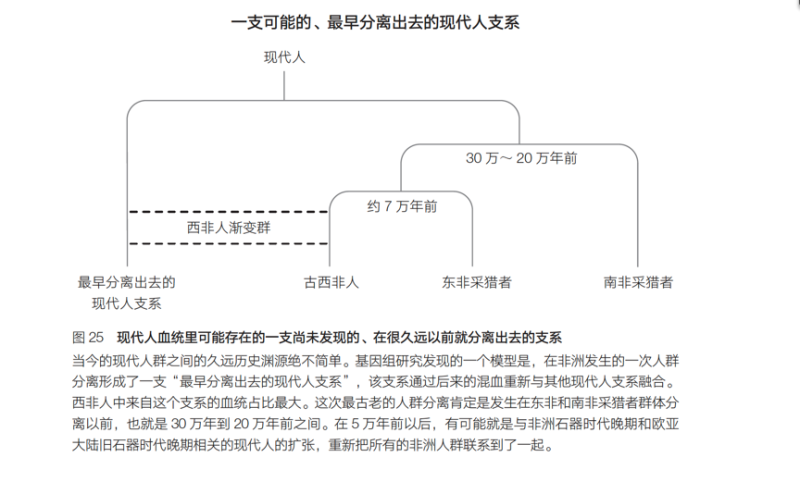

帕特森进一步检验是否这次混血只影响到了约鲁巴人群,而没有影响到非洲以外的人群。换句话说,这次混血是否发生在约鲁巴人群的祖先与非洲以外人群的祖先分离之后。但是实际数据并不支持这个想法。相反,所有的非洲以外人群,甚至还包括其他分化程度很高的非洲支系,例如桑人采猎者,都似乎是来自这同一次的混血。也就是说,虽然帕特森从西非人开始研究,但他发现的这一次现代人与古老型人类的混血并不只是影响到西非人群。相反,它的影响遍及所有的现今人群,意味着这一次混血很有可能是发生在现代人刚出现不久的时候,按照考古学的人类化石证据,这应该是在不早于30万年前的时候(见图25)。

帕特森的发现与李恒和理查德·德宾2011年的一个研究发现(我们在本书的第一部分已经讨论过)有着异曲同工之妙。他们的研究发明了一种新的统计学方法,可以从单独一个个体的基因组里推断出现代人在历史上的人群大小变化。这种方法比较了一个个体基因组里来自母亲的序列与来自父亲的序列,并推断出每一个位点的母源序列与父源序列的共同祖先序列所处的历史时期。

分析发现,基因组里共同祖先处在40万年到15万年前之间的位点数目明显比预计的要少。由于这种预计的基本假设是现代人的群体大小一直保持恒定,所以,一个可能的解释是,在这个特定的历史阶段,现代人的祖先群体有着非常大的人口,这意味着当今的两个DNA序列在这个特定的历史阶段拥有一个共同祖先的可能性很小(每一个世代都有非常多的个体可能成为一个DNA序列的祖先)。

但是,另外一个可能的解释是,现代人的祖先群体是由多个高度分化的人群组成的,而不是任何个体之间都可以自由结合的单一一个群体,所以当今DNA序列在这个时间段的祖先序列就处在不同的、相互隔离的人群里。这种情况正好符合帕特森所揭示的、现代人与古老型人类之间的混血事件。而推断出来的混血事件的时间也正好是考古学研究发现的古老型人类遗骸与现代人遗骸相互重叠的历史阶段。例如,近年在南非共和国的一个山洞中发现的纳莱迪人(Homonaledi)的骨骼就具有比较接近现代人的身体,但其脑部比现代人的要小得多。纳莱迪人存在的时间据推算是34万到23万年前,正好与现代人的祖先共存了一段时间。

除了蒂什科夫和尼克·帕特森的研究之外,还有第三种证据证明非洲的现代人与古老型人类发生过混血。一种普遍的想法是,非洲南部的桑人采猎者的祖先支系在很早以前就跟其他所有现代人群的祖先支系分离了,在这以后,其他的现代人群才逐渐发展分离出来。如果这种模型是正确的,那么我们可以预计当今桑人跟非洲南部以外的任何一个人群共享的遗传突变的数目应该是相近的。

但是,我实验室的研究人员蓬图斯·斯科格隆发现,桑人跟东非和中非的采猎者所共享的突变,比包括约鲁巴人在内的西非人群所共享的要多。如果西非人群从古老型人类处获得了更多的血统,那么斯科格隆观察到的现象就可以得到解释。所以,很有可能我们当今所有的现代人群都来自两个分化程度很高的祖先群体的混血,而西非人从其中一个祖先群体处得到了最大比例的血统。

这些结果都表明这次混血发生的时间远远在5万年以前,也就是远远在考古学记录的具有现代人特征的人类行为出现以前。这次混血不是一个次要事件,不是像发生在非洲以外人群里的2%的尼安德特人的混血,也不是像沃尔和哈默在非洲人群里找到的少量“幽灵”古老型人类的血统。因为我们发现的这次混血的比例接近50%︰50%,所以我们很难说哪一个祖先群体是古老型人类,哪一个群体是现代人类。也许两个群体都不是古老型人类,或者两个群体都不是现代人类。

也许正是这一次混血造就了现代人类,它把两个祖先群体的生物学性状集中到了一个人群里,并通过新的组合方式让这个新人群得到了演化上的适应性优势。

撰文丨大卫·赖克

整理丨李永博

编辑丨徐悦东

校对丨翟永军