作者丨安熙龙

1661年2月5日晚,二十二岁的顺治帝驾崩了。顺治帝死后不久,遗诏向帝国满汉大臣公布:由年仅七岁的年幼皇子玄烨继位,年号为“康熙”;皇帝幼冲,由索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四位满洲辅政大臣处理国家事务。表面上,权力平稳过渡。顺治遗诏指定了新的皇帝和新的辅政班底,并警告新的统治者注意皇帝行为中的误区。然而,正如当时许多汉官定会猜测的那样,顺治遗诏中的许多内容现在认为是太皇太后和后来的四位辅臣公然伪造的。

在辅政的前五年,四位满洲大臣集体统治,发布谕旨,做出决策,这些与他们构建一个首崇满洲的中华帝国的理想相契合。然而,1666年之后,四辅臣之一的鳌拜设法操握权柄并削弱其他辅臣的影响力。1667—1669年,年轻的康熙帝在太皇太后和几位满洲谋臣的帮助下,设法亲理朝政,节制野心勃勃的鳌拜。最终,康熙帝于1669年6月擒拿鳌拜,摧毁了鳌拜亲属及支持者集团。

这幅没有题款的画像,被认为是鳌拜的画像。

鳌拜辅政时期,是以四辅臣中最冷酷、最臭名昭著者命名的,这段历史是中国近代历史上的重要过渡时期。这一辅政局面出现于清朝的成长期,在满洲人攻取北京近二十年后,在清朝著名的康雍乾盛世时期之前。17世纪时,特别是在鳌拜辅政时期,满洲人在统治汉人的国家与社会时,面临着维护手中权力、保持满洲传统的困境。四辅臣是仅剩的、实际参与1644年入关之前诸多战役的清代统治者。

尽管四人将一些行政管理经验带入辅政,但是他们的主要价值观在东北南部和华北战场中已经塑就。四辅臣在辅政之前戎马倥偬三十年,因屡战屡胜而赢得名望,获得奖赏。他们看重的是勇气、效率、服从。他们骄傲地回想起满洲政权的缔造者——努尔哈赤和皇太极时期的军事独裁体制。他们不信任汉族士大夫阶层,后者的生活方式看起来柔弱无力,且对已覆亡的明王朝常存政治忠诚。

然而,四辅臣在17世纪60年代所统治的辽阔帝国,在人口和文化传统上以汉人为主。由几十万人口构成的、数量极少的满洲人——在汉人看来是“野蛮”的少数人——统治着1.5亿汉人。四辅臣也继承了一套在制度和官员构成上以汉人为主体的政治体系。

17世纪30年代的皇太极、40年代的多尔衮先后决定大量采用明朝的行政结构并容留了许多明朝官员。显而易见,四辅臣不得不受汉人的社会政治秩序约束并围绕此进行统治。因此,鳌拜辅政时期的政治与政策,在满洲至上的诉求和强大的汉化力量——以往几个非汉族王朝皆屈服于此——之间充满紧张关系。在此环境中,汉人,同样还有满洲人,在北京皇帝宝座周围竭力开展着政治活动。

近期,中国人民大学出版社引进出版了美国汉学家安熙龙的《马上治天下:鳌拜辅政时期的满人政治(1661—1669)》。该书是海内外清史学界迄今唯一一部全面研究鳌拜辅政时期的专著,在评判这一“鳌拜辅政时期”起源时检视了汉化和满洲统治的因素,检视了17世纪60年代的关键性决定及事件,检视了标志着辅政时期终结与康熙帝崛起的派系冲突。

安熙龙围绕鳌拜辅政时期的制度、政策及政治人物,探讨了满洲精英群体在首崇满洲、调适满汉过程中的选择与困境,揭示出清朝入关后满人政治的复杂面相。传统观念往往将鳌拜辅政时期视作一段失败的复旧尝试,却忽视了其在清初政治演变中承前启后的过渡作用。该书认为,四辅臣在官僚体制、地方治理策略以及军事与对外实践等方面,均试图建立以满人为主体的新政治秩序,并在整体的治理策略上纠正顺治朝后期明显的汉化倾向,其部分遗产亦为康熙帝所继承。

在《马上治天下》中,安熙龙特别书写了鳌拜辅政时期的江南奏销案和明史案,这两大著名的历史案件,很大程度上呈现了满清统治下的满人与汉人之间的政治张力。下文选自该书中的第五章,讲述的便是鳌拜辅政与汉族精英之间发生冲突的历史名案:江南奏销案和明史案。由中国人民大学出版社授权刊发。

《马上治天下:鳌拜辅政时期的满人政治(1661—1669)》,[美]安熙龙著,陈晨译,董建中审校,中国人民大学出版社2020年1月版

在鳌拜时期,京城之外发生了两个最出名的事件,即1661年的江南奏销案和1661—1663年的明史案。这两件事值得密切关注,不仅在于它们是满汉冲突的实例,还可将之作为四辅臣时期地方行政所遇问题的案例。

这两件事发生在江南和浙江,17世纪时这里是汉族精英主义的中心。扬州、苏州、杭州等大运河沿岸的商业中心,居住着众多富甲一方的商人以及官员、士人、艺术家。浙江和江南的教育也远胜过其他省份。在康熙朝所有的进士中,超过三分之一都出自上述两省。

清初,中部沿海地区也是明遗民活动的中心。这一地区的百姓有理由憎恨满洲征服者。17世纪40年代,满洲人对居住在这些省份的汉人残酷屠杀。以扬州为例,汉人对城中发生的野蛮杀戮和奸淫有着长久的记忆。尽管忠于明朝的汉人与满洲军队在这一地区的厮杀到17世纪40年代末期时已经平息,但是仇恨仍残留着。许多拒绝以其他方式代替直接军事行动的明遗民,转向更为迂回的反抗形式,如拒绝出仕清廷,转而潜心学问。

在对汉族士大夫的精致生活少有同情的满洲四辅臣看来,浙江和江南最棘手难治。除普遍存在的汉族精英主义和明朝遗民主义,四辅臣对这一地区的猜忌还另有原因。1659年底,郑成功挥师,沿长江而上,抵达南京附近,几乎占领江南。满洲人将郑氏击溃入海,最终迫其退至台湾,但清廷怀疑这是中部沿海地区的百姓与郑成功势力的串谋。

17世纪60年代早期发生在浙江和江南的事件,构成了满汉之间观念及生活方式的基本冲突。汉人墨守其精英社会和遗民主义,而满洲人则要求绝对顺服,并承认其优越地位。地方官场成了火力的交叉点。

江南奏销案

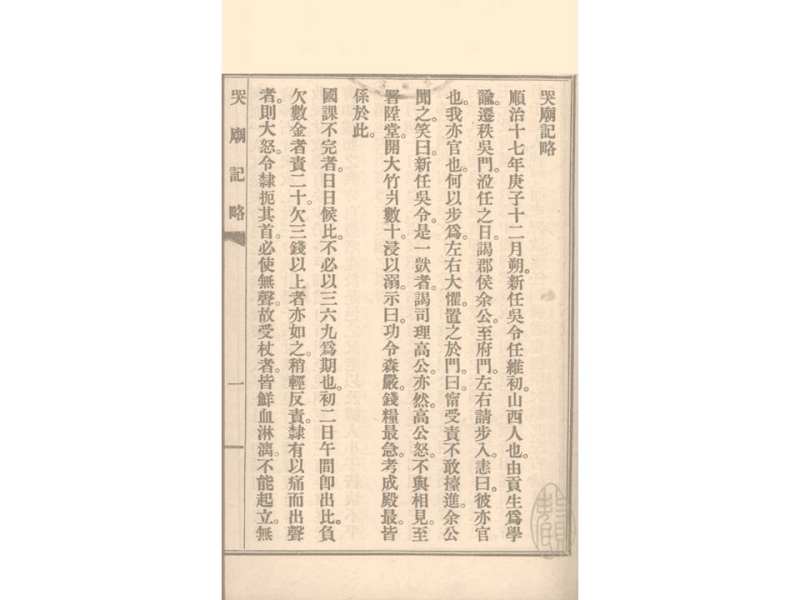

《哭庙纪略》,1911年10月辛亥革命爆发期间由商务印书馆刊行,收入革命党人孙毓修编辑的《痛史》丛书。该书详细地记述了清初三大文字狱中的“哭庙案”。

1661年的江南奏销案发生在苏州、常州、镇江和松江,这四个府处于镇江和杭州间的广阔半岛上。事件的中心是大运河边上的苏州。如果将进士功名作为衡量的标准,江南地区(特别是苏州府和常州府)是清代汉族文人最优秀的中心地区之一。在整个清代,苏州和常州跻身于进士人数最多的四个府之列。

虽然这一地区学术有成,繁荣富庶,但是当地百姓却有足够的理由憎恶清廷。清廷强加给四个府的税额异常高,除正项钱粮也就是田赋与丁银外,还征收各种杂税,另有加派。这一地区的百姓也受选官之累。关于不准四府之人担任高级京官的禁令直到1660年6月才解除。官员选任方面出现歧视的可能原因是,这些地区的明遗民反抗活动在17世纪40年代时十分强大。

引发江南奏销案的事件是,四辅臣于1661年初掌权后发现江南地区拖欠钱粮。1661年2月21日,巡按苏松六府御史张凤起疏言,苏、松、常、镇四府严重拖欠钱粮。六天后,四辅臣颁布上谕,要对不能完解钱粮的官员进行惩处:“钱粮系军国急需,经管大小各官须加意督催,按期完解,乃为称职。近览章奏,见直隶各省钱粮拖欠甚多……必待钱粮完解无欠,方许题请开复升转。”

四辅臣将拖欠钱粮之责施加给地方官而非隐混钱粮者。因此,地方官处于鳌拜新政权的强烈压迫之下。

对这种压迫感感受最为强烈的一名江南地方官是吴县新任知县任维初。任维初是山西籍贡生,为人自负,其自大之举最终给他带来了灾难。上任当日,任维初拜谒苏州知府侯余公。至知府衙门的门前,守门人请他下轿步入。任维初恚然不平,答曰:“彼亦官也,我亦官也,何以步为?”虽然守门人极为不安,但仍准许任维初乘轿进入府院内,并提醒他说:“宁受责,不敢抬进。”知府侯余公听闻此事后,道:“新任吴令是一呆者,谒司理高公亦然。高公怒,不与相见。”侯余公随即回署升堂,曰:“功令森严,钱粮最急,考成殿最,皆系于此。”

(上段英译的翻译与理解有不准确之处。《哭庙记略》原文为:“顺治十七年庚子十二月朔,新任吴令任维初,山西人也,由贡生为学谕,迁秩吴门。莅任之日,谒郡侯余公。至府门,左右请步入。恚曰:‘彼亦官也,我亦官也,何以步为?’左右惧,置之于门曰:‘宁受责,不敢抬进。’余公闻之笑曰:‘新任吴令是一呆者。’谒司理高公亦然。高公怒,不与相见。至署,升堂,开大竹片数十,浸以溺,示曰:‘功令森严,钱粮最急,考成殿最,皆系于此。’”——译者)

任维初显然相信了知府的话,由此开始了一场无情的征税行动。他拷打那些不能立即完纳的百姓,试图尽快完成定额。他甚至从常平仓中征用米谷并贩与商人,以充实钱粮。江南百姓对任维初的行为愤愤不平,地方社会上层的很多人决意抗争。他们抗争的方式有两种,即后来所称的“哭庙案”和“奏销案”。

哭庙案发生于1661年3月的最初几天,数名重要显赫的人物聚集在苏州文庙,举哀悼念顺治帝。在场者有该省巡抚朱国治。3月4日,一百余名士子聚集在庙前,以著名文人金人瑞和府学教授程翼苍为首。愤怒的士子哭喊不已,将一份声讨任维初、希望将他罢免的揭帖上呈巡抚。包括程翼苍在内的十一名士子因直言而即刻被捕收监。

巡抚朱国治密切关注着哭庙案中的举动,并制造了一场针对江南地区拖欠钱粮者的牵涉广泛的政治事件。朱国治令府县两级官员仔细查核赋税编审册并将拖欠者之名上报。在一些地区——如常州府和嘉定县——地方官和绅衿意识到他们所面临的危险,因此将拖欠的钱粮债务迅速偿清,以免遭到报复。但是在江南的许多地区,拖欠钱粮仍在继续。巡抚朱国治在送往京城的奏疏中称,共计13517名地方绅衿和254名吏役仍有拖欠钱粮之罪。朱国治又称士子闹事只是为了规避完纳钱粮,特别是金人瑞,他不仅“震惊先帝之灵”,还是与郑成功相勾结的逆贼。

身在京城的四辅臣收到朱国治的奏疏后,下令对江南地区进行大规模的稽查。1661年2月,四辅臣将拖欠钱粮之责加在地方官身上,至4月,他们改变策略,转而归咎于地方绅衿。相应地,四辅臣派满洲钦差到江南地区抓捕并讯问所有拖欠钱粮、庙前抗争以及此前被指认为在1659年投降郑成功之人。显然,四辅臣将士子示威、逃税、投降郑成功诸事视作彼此关联,所有这些都是对满洲政权的背叛。

满洲钦差于1661年5月抵达,在南京(选在上述四府之外,以避免进一步的示威集会)设立审讯处。时年夏天发生的主要事件就是审讯参与庙前抗争的22名士子,包括文人金人瑞在内,他因在江南绅衿阶层中声名卓著而成为这一事件中的标志性人物。

(程翼苍是苏州府学教授,起初被捕,经过一系列非常事件后被释放。程翼苍在3月审讯后被囚,他声称任维初的过分之举是由上级官员的需求促使的,并称任维初“无法避免此事”,从而激怒了朱国治。然而,经过5月的全面审讯,江南总督,也是程翼苍以前的学生郎廷佐下令将他释放。出于某种原因,或许是朱国治下令,程翼苍并没有能走出牢房。一些天后,当着被派往南京的满洲钦差的面,总督传唤程翼苍至面前。当问及为何滞留牢房时,程翼苍装傻充愣,说他认为郎廷佐只是想让他离开屋子而不是离开牢房。郎廷佐笑着对满洲钦差说:“天下亦有此呆子乎?”满洲钦差上了程翼苍和郎廷佐的当,答道:“可疾去。”《哭庙记略》。)

金人瑞和其他士子被反复审问拷打。有一次,金人瑞在被鞭打时高呼先帝救他。满洲钦差将此举视作其罪状之一,说道:“上初即位,何得更呼先帝?以诅皇躬耶?”最终,满洲钦差和朱国治认为他们掌握了足够的证据,遂向京城上疏,奏称金人瑞及其余十七人不仅罪在抗税,还密谋造反。1661年8月7日,南京目睹了一场大规模屠杀,金人瑞及其余十七人被处斩。下面文字是对此事的形象描述:

是时,四面皆披甲围定,抚臣亲监斩。至辰刻,于狱中出罪人,反接,背插招旗,口皆塞栗木,挟而趋走如飞。亲人观者稍近,则枪柄刀背乱下。俄尔炮声一震,则众人之首皆殒。披甲乱驰,众官骇散。法场之上,惟有血腥触鼻,身首异处而已。

江南奏销案的影响深远且广泛。江南地区许多人被褫夺科举功名、财产充公。据一项统计,苏州、松江、常州、镇江四府及溧阳县共有11346人被革去生员功名。江南地区一些大名鼎鼎的士人和官员因奏销案之故而被斥革职衔。浙江有位知府描述了邻省的情形:

除降革有司不论外,其乡绅生员之被褫革者,小邑累百,大县盈千。三吴素称衣冠之薮,自经奏销以后,不特冠盖寥寥,县署之门无复缙绅车辙,即学道按临考试,每学不过数人。

由于卷入1661年事件的主要官员被斥革,江南百姓确实获得了些许的满足感。任维初在1661年末被罢免,翌年被斩于南京。朱国治于1662年受到惩处,短暂丁父忧之后,未能官复原职,直到有了新的任命。最终,朱国治在1673年的“三藩”之乱中被杀。

但是江南百姓对清朝的怨怼并没有很快消退。持续的敌意促使康熙帝在处理江南事务时采取了特殊的举措。1679年,康熙帝设立著名的博学鸿儒科,以此争取明遗民及汉人中政见相左者的支持,他对江南地区尤为关注。在考中的50人中,有26人来自江南,其中4人曾直接卷入江南奏销案中。康熙帝在1684年南巡之时游览江南,礼貌又谨慎地对待当地百姓。他祭奠前明帝陵,表彰南京的地方行政,甚至强调每晚研读《尚书》。但是康熙帝对当地百姓仍心存畏惧,他与满洲将领一同待在南京的满城内。

明史案(1661—1663)

《明史钞略》书影。庄廷鑨明史案发生后,《明史辑略》书板遭到焚毁,原书不可复得。雍正朝文字狱中惨遭剖棺戮尸的吕留良后代吕葆中,保留了一份节录钞本,在1932年被张元济等人发现,遂付石印。张元济定名为《明史钞略》,并与章炳麟先后为其题跋。钞本保留了原书的《显皇帝本纪》《贞皇帝本纪》(后附梃击、红丸、移宫三案)《哲皇帝本纪》《李成梁、戚继光、刘綎、杜松传》以及《开国以后释教传》等篇。保留篇目中“奴酋”、“夷寇”诸辞未加删改,特别是《李成梁传》中提及清太祖努尔哈赤为成梁豢养一事,尤为清廷忌讳,可见确为庄氏《明史辑略》之原书钞本。

四辅臣与汉族精英间的第二次重大对峙发生在距苏州南部仅100英里的浙江杭州地区。明史案的挑衅色彩并不如奏销案明显,但是满洲人的反应却同样残酷。前文已述,至17世纪60年代,中国沿海地区的明遗民已经放弃了在军事上战胜满洲人的希望,转向了更为隐晦的方式。其中一种是毕生致力于学问,拒绝出仕清廷。学问不仅为上层汉人提供了有益的谋生之道,而且诗文中反对清朝、支持明朝的文字,时常为宣泄遗民情绪提供机会。通常,对此类遗民情绪,清廷不予过问,但是在1661—1663年的明史案中,身在北京的满洲人却对这些遗民士人的隐秘非议予以打击。

明史案发端于17世纪20年代成书的《皇明史概》,著者朱国祯(1557—1632)是晚明的高官兼史家。(朱国祯于1589年中进士,17世纪20年代初,升礼部尚书兼大学士。1625年,朱国祯因拒绝与魏忠贤集团合作,致仕回到浙江南浔家中。他去世前几年编写了《皇明史概》一书,此书在他去世的1632年刊印。)17世纪40年代,该书尚未刊印的部分由庄廷购得,他是浙江南浔富户庄允诚的长子。庄廷是生员,取得功名后双目失明,遭遇不幸,但仍潜心学问。他决定修订朱氏之书,将原稿续写至1644年,终稿后,更名为《明史辑略》。

庄廷延揽数位文人帮他修订、纂写《明史辑略》。其中一人对明遗民已然绝望,面对庄廷的邀请,悲叹道:“今幸得不死,奈何不以余生学道耶?”庄氏最终聚集起十七八位文人从事修书,但是其中鲜有声名卓著者。只有吴炎、潘柽章两人为人熟知,其声名在很大程度上是由于顾炎武为二人撰写了简短的传记,题为《书吴潘二子事》。在文章中,顾炎武记述了自己拒绝参与此事,并指出《明史辑略》的编修质量很差:“方庄生作书时,属客延予一至其家。予薄其人不学,竟去,以是不列名,获免于难。”不过,顾炎武甚至考虑过为此书出力,许多才能逊色些的士人确实投身于此,这一事实表明了顺治朝末期允许私修明史的宽松氛围。

1660年初庄廷亡故,这部史书由其父庄允诚完成。尽管定稿质量平庸,但《明史辑略》还是在1660年末刊刻成书并在杭州附近的书肆售卖。总体而言,该书记述的是明朝史事,但存在一些直接攻击满洲人的细节。首先,书中在记述早期的满洲皇帝时,直呼其名而不称其谥号,如清太祖就被称为努尔哈赤。此类表述似乎暗指他们仍是蛮夷而非皇帝。其次,该书在提到17世纪满洲入关前的史事时,用明朝的年号纪年,而不采用清朝的年号,如1621年发生的事件被记为天启元年而非天命六年(满人年号)。最后,孔有德、耿精忠这些杰出的汉军旗人在书中被描述成反叛者。

当《明史辑略》在1661年1月被送抵京城时,这些细节显然还未引起注意。礼部、都察院可能仅对《明史辑略》粗审一遍,便断定该书“无害”。如果一些地方官没有利用书稿中出现的轻率之处生事,这部书或许会流通, 没有什么麻烦;而这些人扬言,若庄氏不拿出重金息事宁人,就要上告到辅臣们那里去。主要的勒索者有:在浙江担任知府的汉军旗人陈永命,前江南道员李廷枢,浙江归安前知县吴之荣。上述三人,特别是吴之荣,设法讹诈庄允诚数千两白银。庄允诚拒不拿出这笔钱财,吴之荣便上疏京师,奏疏转到了刑部。吴之荣讹诈不成,便利用满洲辅臣们的猜忌心理,借辅臣们之手对庄氏恶意报复。

1661年初,满洲钦差罗多被派往杭州,查抄并焚毁了所有的《明史辑略》。庄允诚被捕,不久后死于狱中。庄允诚及其子庄廷被掘墓焚尸。1662年初,两位满洲钦差前往浙江审理此案。1662年3月9日他们抵达杭州,带着数百名八旗兵及地方驻防兵。他们讯问了乌程县(庄氏所居之地)的所有文武官员,随后抓捕了此地所有庄姓及朱姓之人(前面说过,朱国祯撰写了原稿)。在漫长的审讯之后,1663年宣布结果。每个与明史案有关的人都被处决。不仅包括编校者,还有刻印者,甚至《明史辑略》的许多买主也身列其中。共有70人被处斩;他们的家眷被流放东北,家产被没入官府。当时有人,可能是夸大了有关数字,但表达出浙江和江南地区普遍存在的惊恐情绪:“吾闻之庄狱之成,其同日死者至二百余人,其妻子族属之徙边不返者且数倍焉。乌乎,可谓变革以来之一大惨祸矣。”

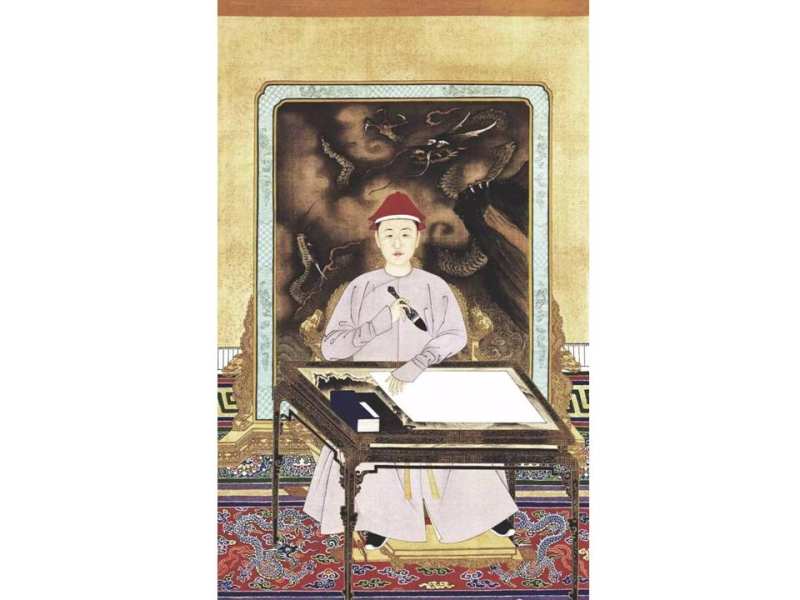

康熙帝常服写字像

明史案和江南奏销案,在鳌拜辅政时期清廷迫害汉族精英事件中最为出名,其实还存在着其他一些不太为人所知的冲突。1661年,文人、书法家宋琬被人诬告在山东老家煽动叛乱。宋琬被幽囚狱中,直到1664年才洗清罪名并被释放。1664年,直隶的杰出学者孙奇逢刊印《甲申大难录》一书,书中包含了那些在1644年为抵抗满洲人而死的人的传记。一位赞助此书刊印的知县被短暂收押,清廷认定此书并无逆反内容后,这位知县随即又被释放。三年后的1667年,江南地区有数人编写了一部诗集,112清廷因其中有谋逆内容而将这些人抓捕,主要编写者沈天甫被流放。(事实上,沈天甫被处斩。——译者)

可见,四辅臣对汉族精英的打击报复,主要集中在从南京到上海再到杭州这三角区域内——这是17世纪中国最富庶、教育程度最高的地区。表面问题是逃税和忠于明朝,然而清廷的残酷却远远超过了此类挑衅行为。这些举动反映出满洲人对汉族精英的深刻猜忌。诚然,逃税是对清朝的威胁,因为这有可能是与郑成功的共谋,但四辅臣的暴力回应却是以一种情绪化而非理性的举动来捍卫满洲政权。

本文选自《马上治天下:鳌拜辅政时期的满人政治》,原标题为“鳌拜辅政与地方精英:极端专制”,注释从略,由中国人民大学出版社授权刊发。

作者丨安熙龙

摘编丨吴鑫

编辑丨李阳

校对丨薛京宁