上周,俄罗斯总理梅德韦杰夫在俄罗斯国家电视台宣布他和政府全体辞职。消息一出,迅速引发世界广泛关注。俄罗斯国内政治,连同这个国家一起迅速成为焦点。政治上的俄罗斯令人捉摸不透,充满不确定性,而文化上的俄罗斯,有人觉得是沉郁的、浪漫的。俄罗斯文学尤其令人瞩目。在其文学史上,有“白银时代”之说,它于20世纪30年代由诗人奥楚普明确提出,被用来指十九世纪末二十世纪初的俄罗斯现代主义诗歌。那是俄罗斯文化开放并不断综合的时代。

当时,现代主义潮流兴起、发展于欧陆,其“推陈出新”(庞德语)的特质展现在各领域的极速革新之中。不管是文学、绘画、戏剧,还是音乐、雕塑、电影,无一不在寻求新的表达理念与方式,“标新立异”成为共同的追求。受时代潮流浸染,大约同一时期的俄罗斯同样在进行现代主义变革。

随着时代变迁,“白银时代”一词不仅被广泛接受,且被泛化使用,同一时期的文学、绘画、音乐,乃至哲学和思想均被冠以“白银时代”的称谓,形成一种特殊的文化现象,这一时期也被后人视为俄罗斯现代主义文化变革的序幕而被研究。

仅就诗歌而言,“白银时代”主要有三大现代主义流派,象征派、阿克梅派和未来派,更是出了一众著名诗人,如勃洛克、阿赫玛托娃、曼德尔施塔姆、马雅可夫斯基、茨维塔耶娃等。这一时期的诗人对后世影响巨大,最显著的例子也许就是1987年诺奖得主布罗茨基。在随笔中,布罗茨基对阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、曼德尔施塔姆进行了详尽分析,并以此表达了崇敬之情。

“白银时代”这一文化极度繁荣时期得以出现,受到了哪些因素影响?三大现代主义流派有怎样的诗学主张,彼此之间又是怎样的关系?“白银时代”各艺术门类之间又是如何互相影响的?借《白银时代诗歌金库》出版的契机,我们就以上问题采访了译者郑体武,以较为详细地展现“白银时代”的整体面貌和特征。

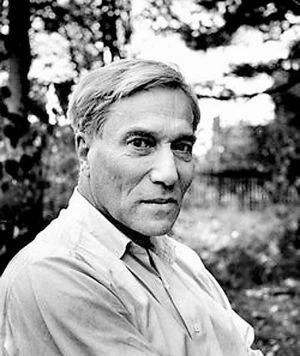

郑体武,上海外国语大学教授、博士生导师,主要从事俄罗斯文学的教学、研究与翻译。出版有《俄国现代主义诗歌》等专著,以及《俄国现代派诗选》《勃洛克诗选》等译著。

采写 | 新京报记者 张进

《白银时代诗歌金库》(男女诗人两卷),作者: 曼德尔施塔姆、安娜·阿赫玛托娃 等,译者:郑体武,版本:浙江文艺出版社·可以文化 2020年1月

《白银时代诗歌金库》(男女诗人两卷),作者: 曼德尔施塔姆、安娜·阿赫玛托娃 等,译者:郑体武,版本:浙江文艺出版社·可以文化 2020年1月

01

“白银时代”,一个比喻

新京报:文化极度繁荣的“白银时代”在十九世纪末二十世纪初的俄国之所以可以出现,受到了哪些因素的影响?

郑体武:在十九世纪末二十世纪初,不只俄罗斯,整个欧洲、甚至整个世界都处于转型和变革时期。尤其是法国,作为欧洲艺术中心,早在十九世纪末期,或者再稍早一点,法国的文化艺术已经在发生变革和转型,现代主义也是从那个时候开始的。

属于现代主义的第一个流派是象征主义,有正式宣言是在1886年。当然,现代主义潮流的实际发生,要早于宣言问世的时间,可以追溯到波德莱尔。波德莱尔去世后,有相当长的一段时间,在象征主义没有正式宣告诞生时,人们对波德莱尔的看法也不一致,当时很多人认为他还是现实主义的。

波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821年4月9日-1867年8月31日),法国十九世纪现代派诗人,象征派诗歌先驱,代表作有《恶之花》等。

到了十九世纪末二十世纪初,文化艺术领域发生变革,甚至科技领域,比如物理学的很多理论(相对论、量子理论)也都大体上出现在这一时期。这是一个时代氛围,欧洲如此,俄罗斯如此,中国也如此。

中国文学发生转型,一般说是1919年的“五四运动”,实际上,中国文学发生的变革在“五四运动”之前就开始了。1898年前后相继发生的诗界革命、文界革命,宣告了中国文学的变革。日本文学也如此。

从文学内部看,俄国诗歌发展到这一时期,遇到了表达危机。这与当时的时代氛围有关。1881年,民意党人刺杀了沙皇亚历山大二世,随后政府对革命民主力量进行反扑,社会进入压抑期,文学便需要寻求曲折隐晦的表达手段,象征主义的美学主张正符合了这一需要。再者,前人传统的表达方式已经走到极致,也要求革新。第三,象征主义在俄国也有本土土壤,可以追溯到丘特切夫。

新京报:是否可以将“白银时代”视为俄罗斯诗歌(或说文学、乃至艺术)的“现代主义”时代?当时最有代表性的三个流派,象征主义、阿克梅主义和未来主义具有怎样的诗学主张,之间的关系又是怎样的?

郑体武:“白银时代”大体上就是1890到1917年,或者1892到1917年,共二十几年。在这不到30年的时间里都发生了什么呢?1890年代,俄国象征主义登上舞台,比法国的让·莫里亚斯以宣言的形式宣告象征主义诞生的时间晚六年。这是俄国象征主义的第一代,以彼得堡的梅日科夫斯基夫妇、明斯基、索洛古勃和莫斯科的勃留索夫、巴尔蒙特为代表,这是老一辈。二十世纪初,出现第二代象征主义,以彼得堡的勃洛克、莫斯科的别雷等人为代表。

亚历山大·勃洛克(1880-1921),俄国象征主义最杰出的代表,俄国诗歌史上继普希金之后的又一高峰,阿赫玛托娃称他为“二十世纪的里程碑”,马雅可夫斯基称他代表了“一整个诗歌时代”。

亚历山大·勃洛克(1880-1921),俄国象征主义最杰出的代表,俄国诗歌史上继普希金之后的又一高峰,阿赫玛托娃称他为“二十世纪的里程碑”,马雅可夫斯基称他代表了“一整个诗歌时代”。

第一代受法国的影响更重一些,尤其是受波德莱尔的影响更重,第二代本土色彩更强。1910年左右,俄国象征主义出现了危机,作为有组织的一场文学运动逐渐走向解体。其中的原因,有象征主义团体内部的,另外也受到新崛起的两个新流派的挑战,一个就是阿克梅主义。

象征主义、未来主义是欧洲或世界性的文学流派,但阿克梅主义不一样,别的国家没有叫阿克梅主义的,从名称上来看,它是俄罗斯独有的,但这并不等于说它仅是俄国的现象,跟世界文化没有关联,实际上它受到法国巴那斯派的影响。在俄国国内,也受到象征派的影响。阿克梅派的多数成员早期都参加过象征主义流派的活动,甚至本身就是象征派中的一员,不过后来出于各种原因,他们脱离了象征派,自己拉起一干人马,树起了阿克梅主义的大旗。

阿克梅主义对待象征主义是扬弃的姿态,一方面承认自己继承了象征主义的某些东西,另一方面,也要摒弃象征主义的一些弊端。主要摒弃的一是女性化,一是抽象,还有象征主义惯用的隐喻、象征。阿克梅主义要求回归事物本身,玫瑰就是玫瑰,桌子就是桌子,蜡烛就是蜡烛。

而象征主义说,桌子不是桌子,蜡烛不是蜡烛,而要暗示背后的所谓本质。比如说蜡烛,一经点燃,就可能暗示欲望、情欲之类,蓝天可能暗示理想。虽然阿克梅主义要回到事物本身,但是注意,不是回到现实主义。

学界一般认为,阿克梅主义早期宣称的现实和现实主义的一手的真实不一样,而是二手的真实。二手的真实从哪儿来?就是受法国巴那斯派的影响。巴那斯派喜欢写建筑、雕塑这一类艺术作品,这是二手材料。这类写作喜欢追求冷静、有分量、有触感的那样一种感觉。这是阿克梅主义。

安娜·阿赫玛托娃(1889-1966),1907年发表处女作,后参加阿克梅派,是该流派中唯一得到勃洛克肯定的诗人。代表作品有《黄昏》《念珠》《白色的畜群》《没有主人公的叙事诗》《安魂曲》等。1964年获意大利“埃特内·塔奥尔米诺”国际诗歌奖,1965年获英国牛津大学名誉博士学位,被誉为“俄罗斯诗歌的月亮”。

未来主义(对象征主义)的批判更加凶猛,几乎就是否定一切,要把从普希金一直到勃洛克、阿赫玛托娃,统统从“现代主义轮船”上抛下。象征主义在诗歌舞台上大约活跃了20年,后面将近10年的时间是未来主义和阿克梅主义的天下。后来,1917年十月革命爆发,整个现代主义流派作为有组织的文学运动便不复存在。二十世纪二十年代,直到三十年代初,有些“白银时代”幸存下来的诗人还在写作,还因循着原来的写作惯性,到1934年后社会主义现实主义便一统天下了。

“白银”是个比喻的说法,不是科学概念。按照文学史的分期,应该叫“十九世纪末二十世纪初”。苏联时期确实有过“十九世纪末二十世纪初”这样的教研室、研究室。这说明在学界是把这段时间作为单独的一个“断代”来研究的。

为什么单独列出来?因为它有它的特点。曾经,“十九世纪末二十世纪初”只被视为整个十九世纪古典文学中的最后一个阶段。苏联解体后,学术界的看法发生变化,认为“白银时代”是一个转型时期,而且是现代主义的繁荣时期,不应放在古典主义的最后一个阶段,而应该放在二十世纪的第一个阶段,作为新时代、新世纪的序幕。

02

诗人群星闪耀的时代

新京报:就像你刚才所说,“白银时代”是一个比喻性的说法,但后来这个词被广泛使用,突破了诗歌界,而被整个艺术界、乃至哲学、思想界所使用。其中的原因有哪些?

郑体武:作为一个比喻性的称谓,“白银时代”为什么被学界和广大读者接受了,这是很有意思的问题。

俄国有“黄金时代”,它有两层意思,一是俄国文学的黄金时代,指的是整个十九世纪,从普希金到契诃夫。还有一种“黄金时代”,指的是俄国诗歌的“黄金时代”。诗歌的“黄金时代”指的就是“普希金时代”,时间大约有20年。但俄国诗歌的“黄金时代”这个说法,只在学界内部使用,学界以外很少用。我们看到的学术界写的书,往往会用“普希金时代”或者“普希金及其周边”,或者“普希金诗人群”等。

但与此形成反差的是,“白银时代”这个称谓却不胫而走。“白银时代”这四个字,大约是1932或1934年,由晚期阿克梅派诗人尼古拉·奥楚普第一次提出。由于奥楚普是流亡西方的,西方的斯拉夫学界(也就是俄国文学界)很快接受了这一概念,但苏联本土拒不接受。因为西方学界在用这个概念时,把流亡西方的、反苏的(意识)装了进去,苏联本土觉得这个词意识形态色彩太浓。苏联解体后,这个概念迅速被接受,且把这一概念的使用非常严重地泛化。

当初奥楚普用“白银时代”指的只是现代主义诗歌,但这一概念被接受后,马上被用在文学上,又用在音乐、绘画、戏剧上。原因可能是大家觉得这个概念好。

现在使用“白银时代”跟意识形态因素没有关系,主要是因为方便,“白银时代”四个字简明扼要,又很形象。如果不用,那只能用“十九世纪末二十世纪初”,这就很累赘、很平淡,不容易引起关注。而且“白银时代”的诗歌是很正宗的,就更有理由被广泛应用。

此外还有一个原因。在“黄金时代”,普希金一枝独秀,讲“普希金时代”就把“黄金时代”涵盖了。但“白银时代”不是这样。那个时代有若干个诗人群体,群星闪耀,而且很多大诗人互不相让,因此很难用一个诗人的名字概括。

新京报:“白银时代”这个概念被各个领域广泛使用,其涵盖的内容也越来越多,以现代主义流派为主。当时一些重要的现实主义作家,比如蒲宁、库普林,可以被视为“白银时代”的一部分吗?

郑体武:如果把“白银时代”泛化成整个文学,他们当然是。甚至托尔斯泰属不属于这个时代,大家都在争论。在有些时候,比如在特别严谨的学术场合,我觉得不应该把他们归入“白银时代”。我写的文学史中,把这一段仍然称做“十九世纪末二十世纪初”,不在文学史的目录上称它为“白银时代”,而是在概述里提到这段时间有“白银时代”之称。不过,十九世纪末二十世纪初的现实主义发生了很大变化,跟现代主义互动,这时期的现实主义已经具有现代主义的色彩和因素;当然,后来的现代主义也受到了现实主义的影响。

蒲宁是反对现代主义的,对现代主义极尽讽刺挖苦之能事,但他的创作,尤其是诗和小说,是和现代主义有瓜葛的,在大时代环境下,他不可能对现代主义的探索和关切无动于衷。

新京报:象征主义、阿克梅主义和未来主义三大流派各有自己的诗学主张,各有自己的风格,但它们有没有相通的地方?

郑体武:每个流派登上诗坛,都会亮出自己的纲领,也会践行自己的纲领。他们的纲领性之作,往往会较好地贯彻自己的诗学主张。但从一个诗人一生的创作来看,没有一个诗人从头到尾在纲领之内写作,写作风格很有可能会发生变化。

比如勃洛克,早年是个神秘主义的象征主义者,他早期作品正是这样,但1905年前后他的写作风格发生变化,向现实主义靠拢。他始终在象征主义和现实主义之间徘徊,有时象征主义的因素多,有时现实主义的因素多。

再比如赫列勃尼科夫,被未来派诗人称为“诗人的诗人”。他早期的一些探索是很极端的,比如造新词,但就是他这样的未来派诗人,后来也自觉不自觉地回归传统。所以研究赫列勃尼科夫有一个很重要的课题,叫“赫列勃尼科夫与普希金”,也就是研究未来主义与传统的关系。

其他诗人,大体上也是这样。阿克梅派的曼德尔施塔姆,早期因循了阿克梅主义的纲领,追求分量感、浮雕感、立体感、造型感,其第一本诗集叫《石头集》,石头就有造型感、分量感和立体感。但曼德尔施塔姆往后的作品,逐渐由第二手现实逐渐向第一手现实过渡。

所以,任何一个流派,只是文学史的分类,给诗人贴标签是文学史家和批评家的工作需要,并不等于所有人自始至终在按照这个主义的要求写作。一般来说,一个主义登上诗坛,一开始往往要特意强调自己的新奇、创新,一旦在文坛立稳脚跟,就会兼收并蓄,写得更自由一些。

03

为什么没有诗人帕斯捷尔纳克?

新京报:“白银时代”的诗歌和其他艺术类别,如绘画、音乐和戏剧之间,是怎样的关系?

郑体武:“白银时代”的一个特点,就是各个领域互相影响、互相渗透、积极互动。比如美术的方法和原则影响到了诗歌、音乐的方法和原则,或者诗歌的方法和原则影响到了绘画和音乐。这个影响和借鉴不同于以往的一般性借鉴,如某首诗带有很强的音乐色彩,读起来像歌一样,这是一般性的借鉴,层次比较浅。

要了解那个时期诗歌音乐性的回归,就要了解一个前提。在法国象征主义诗歌之前,巴那斯派的诗注重造型性,即视觉效果,而不重视听觉效果。之后法国象征主义出现,魏尔伦有一个思想叫“音乐至上”,就是注重音乐性。随后的瓦雷里,也撰文呼吁要把音乐还给诗歌,其指向就是此前巴那斯派注重造型性的诗。这是一个层次,也就是象征派诗人强调诗歌的音乐性、旋律性。

不同艺术门类之间的融合,还有更深层、更极端的做法。如用写音乐作品的方式和结构写文字作品,在这点上走得最极端的是安德烈·别雷。别雷早期有四部交响乐,其结构方式是按照音乐作品来的,音乐术语都在文本上面。整个文本跟交响乐似的,是很特殊的一种题材。

弗拉基米尔·马雅可夫斯基(1893-1930),未来主义的主要发起人和参加者之一。代表作有长诗《穿裤子的云》,剧本《宗教滑稽剧》等。

这种艺术综合在未来派作家那里表现得也很明显,最重要的特征就是,未来派的诗人基本都是画家。马雅可夫斯基就是美专毕业的。他们往往集绘画和诗歌创作于一身。他们的绘画和诗歌创作之间也有内在联系。立体未来主义追求的粗野豪放的风格和原始艺术的粗犷,和立体派绘画异曲同工。

那时的音乐作品有很强的文学性,甚至哲学中的文学性都很强,哲学家写的哲学著作都像随笔。所以“白银时代”是一个文化开放和综合的时代,是各艺术门类互相影响、互相借鉴的一个时代。也因此,那个时代产生了很多百科全书式的文化大家。

新京报:在这本《白银时代诗歌金库》中没有著名诗人帕斯捷尔纳克,是什么原因?

郑体武:第一是因为男诗人的篇幅较大,要控制篇幅;第二是因为我翻译帕斯捷尔纳克的诗不多,我在另外一个选本上会有帕斯捷尔纳克。加之,帕斯捷尔纳克最重要的诗歌成就,是在“白银时代”之后。他早在1917年之前短暂地参加了未来主义运动,但很短暂,最后退出了。还有一个原因是,帕斯捷尔纳克在国内翻译得比较充分,由于篇幅限制,放他的两三首诗也没多少意思。

帕斯捷尔纳克(1890—1960),作家、诗人、翻译家。主要作品包括《云雾中的双子座星》《生活是我的姐妹》《日瓦戈医生》等,并于获得1958年诺贝尔文学奖。

新京报:这正好延伸出下一个问题。在《白银时代诗歌金库》里,你选择诗人,以及某个诗人的某些诗作,有哪些标准?

郑体武:第一是我自己多年研究的体会,我的评价、我的看法,以及我的趣味,这是艺术标准。第二是学术标准。虽然这套书不是“学术版本”,面向的是普通读者,但我毕竟也一定程度上考虑到其中的文学史观念。这个选本是我对这一时期诗歌整体图景(的勾勒),虽然少了一两个人,但不足以影响我的整体图画。总体来说,我所选诗人在其所属流派中要有代表性,每个诗人所选的诗歌作品也要有代表性。

玛琳娜·茨维塔耶娃(1892—1941),俄罗斯著名的诗人、散文家、剧作家。其诗以生命和死亡、爱情和艺术、时代等大事为主题,被布罗茨基认为是二十世纪俄罗斯最伟大的诗人。

新京报:像曼德尔施塔姆、马雅可夫斯基、茨维塔耶娃、阿赫玛托娃这些著名诗人,国内之前也有一些翻译。本书里的有些诗歌可能是第二次翻译,甚至第三次翻译。在翻译时,会与之前的翻译版本进行对比吗?

郑体武:这属于翻译习惯的问题。据我了解,翻译界主要存在两种态度,一是后译不看前译。有的译者由于个人的性格秉性,翻译时不喜欢看前面的译本,怕看了受影响。也有些人,翻译时看前译,翻译界叫做“接力棒”,在前人的基础上再往前推进一步,这是为了避免前人犯的错误。我两种兼有。

我刚出道时,看前人译本较少,可能有些年少气盛,觉得自己能够胜任。这是其一。第二,我出道翻译作品时,大多数诗歌没有前人译本,比如我1986年开始翻译勃洛克,1987年完稿,170多首诗,在这之前,我只看过几首勃洛克的抒情诗,和戈宝权翻译的《十二个》。如果条件具备的情况下,我喜欢先自己翻,遇到疑难之处或有不同理解之处,会偶尔看之前的译本。

新京报:关于翻译,还有一个问题。一般翻译是翻译某个人的作品,风格相对统一,但这本选集涉及多个诗人、多种风格的作品,这在翻译过程中是不是也是个难题?

郑体武:这就是我伤脑筋、花工夫的地方。如果你读过这本选集,你的感觉是不是我把所有的人翻成了一样?我觉得我是比较自觉的。

我的翻译原则,是不喜欢喧宾夺主、自己太发挥,而希望尽可能隐在后边,尽量传达原作的形神之妙。我尽可能揣摩原作者的风格和特点,这必须要有前期的研究工作做基础。当然,能够做到几分是另外一回事。再自觉,也会不可避免地留下个人痕迹。比如茨维塔耶娃,是一个很刚性的诗人,下笔行文像男诗人,节奏铿锵。她采取了很多修辞和句法手段,你从我的中文句法中,大体可以揣摩到她原作的句法特点。

作者:张进

编辑:余雅琴

校对:翟永军