采写丨萧轶

王晓渔,文艺评论家,现居上海。著有《知识分子的“内战”》等,译有《在缅甸寻找乔治·奥威尔》,文章被译为日文、英文、德文。图片由王晓渔提供。

新京报:这个春节假期,你是怎么度过的?心态是否有不同程度的起伏?

王晓渔:主要在旅途中度过,现在已经回到国内。在旅途中看到的报纸和电视,都在谈论中国以及当地的防范措施,商店里的口罩越来越难买,戴口罩的行人越来越多。随着疫情的加剧,开始有些担心购物、就餐或参观是否会被拒绝,但我没有遇到,对方如果在意会戴上手套,更多的是如常,有次在结账的时候对方用中文说了声“谢谢”,感觉会永远记住这声“谢谢”。回国之后处在自我隔离状态,有时睡前看着窗外的世界会有些不真实感,但人生又似乎有着太多的不真实感。

在事件之初估计程度不会低于SARS,没想到比SARS严重许多倍,总体而言,心态没有太多变化。或许是因为从上世纪80年代至今目睹过许多事件,从童年起几乎每顿饭都会接受父辈的饥荒教育,仿佛时刻准备着危机时刻的到来,这次在精神层面没有太多的冲击。所以到目前为止,并不茫然,也未有崩溃和恐慌,会有愤怒和哀恸,更多的是观察和阅读。未来会怎么样,还无法判断。

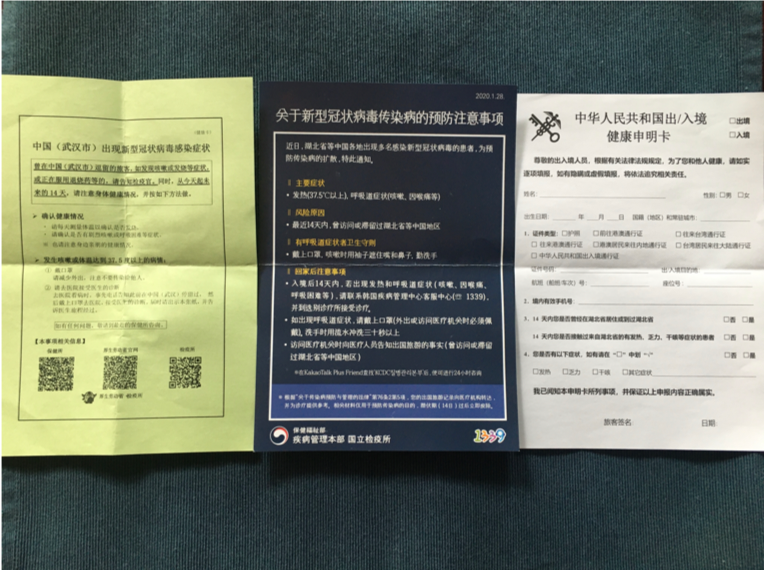

王晓渔在旅途中收到的日、韩、中三国健康卡。图片由王晓渔提供。

新京报:春节假期在读哪些书?阅读过程中有什么感想?

王晓渔:读完了赫尔岑的《往事与随想》,正在读的是加缪的《鼠疫》和斯坦纳的《语言与沉默》。这套《往事与随想》是读大学时购买的,至今已经二十多年,现在才读完,有些惭愧。但如果读得更早,可能也读不太懂。

在赫尔岑的少年时代,俄罗斯发生了“十二月党人”事件,这件事对他有着深远影响,影响是持续性甚至可以说是终生的,不是一次性的,不是事件发生时震动不已,事件结束后就迅速把刚才的噩梦忘掉。虽然赫尔岑那时只是十几岁的孩子,他“立誓要为死难者报仇,把自己的一生献给反对这帝位、这圣坛、这大炮的斗争”——多年以后他这样说——“30年后的今天,我仍站在这面旗子下,没有一刻离开过它。”

赫尔岑遇到一个“向下”的时代,之前的沙皇亚历山大一世让人不满,之后的沙皇尼古拉一世却让人开始怀念过去的沙皇。“向下”的程度有多么严重?赫尔岑写到一个细节,在亚历山大一世时执掌秘密警察的德桑格伦,到了尼古拉一世时期“已被当作自由思想者,落在警察的监视下了,尽管他还是原来的德桑格伦”。

赫尔岑先是被流放,随后流亡,母亲和儿子又在海难中身亡,饱尝“时代之苦”和“人生之苦”,但他仍然在破碎之中维系着思考的力量,或者说思考使他得以面对破碎的世界。愤怒、不满、怀疑、撕裂、挣扎,这些在赫尔岑那里不是消耗性的,是生长性的,他在自我否定甚至破碎中获得源源不断的力量,没有因为无力承受转而对苦痛视而不见。赫尔岑写出了一个“向下”的时代,人们(无论善恶)的精神是如何扭曲的,这些扭曲是怎样可笑又亲切。写得最好的是那些坚守价值者的虚荣或虚无、自负和无力,报团取暖又互相攻击。

完整讨论这本书,一时有些困难,我读的是项星耀先生(这位几近无名的译者本身也值得致敬)的译本,准备再找巴金、臧仲伦先生的译本对照阅读。人到中年,还有这么一本让自己震动的书,很难得,也有些理解了为什么伯林会那么推崇赫尔岑。

新京报:春节期间看了什么电影或电视剧?

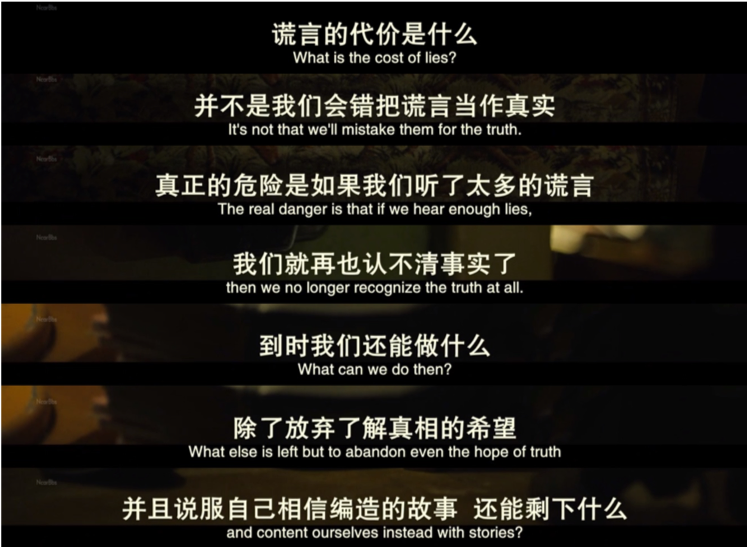

王晓渔:没有,准备看《切尔诺贝利》。

《切尔诺贝利》剧照。

新京报:是否有在写作或翻译什么作品?在这个特殊时期,做事过程中是否有何特殊感受?

王晓渔:没有写作或翻译。之前很长一段时间被一种窒息感笼罩,最近的危机时刻没有特别的感受,仍然是窒息。加缪在《鼠疫》中说,“人们开始感到恐惧,同时也开始思考。”业主批评物业服务有问题,保安不会对业主说:“不喜欢这个社区就滚开”;用户反映冰箱不制冷,不能要求用户亲自变成冰箱,也不需要用户亲自了解冰箱制冷原理。

因为危机时刻的到来,人们似乎又从休眠中复苏过来,在窒息中尝试呼吸,在不思中开始思考。这些思考很微弱,却给窒息的世界撬开一点缝隙,有了些微光和微风。挣扎比放弃挣扎更能看到生的力量,这或许算是一点点特别感受吧。值得忧虑的不仅是疫情什么时候结束,还有疫情结束之后怎么办,经济层面、精神层面……都隐藏着重重危机,这些危机会不会像疫情初发时一样被视而不见?

暂且不说这些大的问题,从日常生活的角度来看,未曾经历过物质匮乏的年轻一代可能再也不会嘲笑长辈们喜欢囤积物品,与长辈成为“同一代人”。喜欢囤积物品的一代,未来可能会被更年轻的一代嘲笑,直至后者再次遇到类似的危机时刻。

新京报:你对疫情有持续关注吗?是否有做日常的记录和观察?

王晓渔:有关注,但未做详细记录。

新京报:疫情期间,对你冲击最大的事件是什么?为什么?

王晓渔:公共层面是李文亮医生之死及此后的反应,不用多做解释。后人如果想知道2020年发生了什么,只要读懂训诫书里不到一百字的对话就足够了:“我们希望你冷静下来好好反思,并郑重告诫你:如果你固执己见,不思悔改,继续进行违法活动,你将会受到法律的制裁!你明白了吗?”“明白。”

私人层面是在境外一家餐馆的见闻,隔壁一桌是来自中国的大学生,从他们声音洪亮的聊天中得知都是来自很好的学校。一两个小时的晚餐时间,他们的话题是哪位学长最帅,如果重修课程需要交多少费用,未来的就业怎样更有前途,没有一个字涉及正在发生的这场瘟疫。大学生谈论校园话题再正常不过,我也不认为人人必须谈论瘟疫,但是听到一位大学生感叹“平均绩点低0.01分是多么可怕的事”,还是有些不知今夕何夕。“可怕的事”竟然是平均绩点(Grade Point Average,简称GPA)低0.01分,这本身是多么可怕的事——但愿这是我的过虑或杞人忧天。

新京报:此次疫情对你个人生活而言,主要存在哪些方面的冲击?

王晓渔:没法每天散步,没法与三五友人读书讨论,这是最大的缺失。

新京报:居家隔离期间,做的最多的事情是什么?从中有何乐趣或感想?

王晓渔:和往日一样,做家务,读书,完成工作。以前做家务是完成任务,这些年开始喜欢这些日常的事情,现在的生活方式不再需要砍柴挑水,在诸多家务中最喜欢的是擦拭地板。灰尘永不停息,让地板重新现出它的颜色,等待着灰尘再次落下,在这种重复每次又有不同的动作中内心特别安稳。无法做到“本来无一物”,就“时时勤拂拭”吧。

这个世界的绝大多数问题是个体无法把握的(不等于因此而不去关注和讨论),这些细微的可由自己把握的经验(擦这块地板还是那块地板,翻开这本书还是那本书,选择这个词还是那个词)会带来无限的安慰。因为对社交(友人的聚会不属此列)缺乏兴趣,如果不是因为瘟疫,一点也不讨厌这种整日在家的生活。

新京报:对于这次疫情的暴发和应对,你认为最需要反思的是什么问题?

王晓渔:没有最需要反思的问题,因为几乎所有的问题此前都已经反思过,“日光之下,并无新事”。

但对个体来说,这种危机时刻也是促发思考的关键时刻。尤其对于正在精神成长期的90后和00后,这或许是人生的第一次危机时刻(此前遇到的最大危机或许是失恋或考试不及格),可能因此萌生属于自己的问题意识,思考自己与社会的关系。

如何对待这个危机时刻,决定着精神怎样生长。带着问题意识的观察、具有一定难度的阅读、激烈但互相尊重的争论,是通往成长之途,没有捷径。我个人思考的问题是,利维坦和丛林社会是如何并存的。

“这一切里面并不存在英雄主义。这只是诚实的问题。与鼠疫斗争的唯一方式只能是诚实。”——加缪《鼠疫》

新京报:在防疫期间,在阅读记忆中有没有值得推荐给读者的书?请说出你的推荐理由。

王晓渔:会推荐《鼠疫》,加缪讲述了危机时刻如何秉持人文(小说中出现的“人文主义”似乎是“人定胜天主义”,与此处不同)而非宗教的价值进行自己的选择和行动。危机时刻会彰显宗教的必要,这不意味着人文的立场就转而成为次生价值,两者难以互相替代。医生和他的朋友们的努力微弱而有力。看到格朗一边在琢磨他的文章中的每个词应该如何安放,一边耐心地统计数字,整理卡片并用曲线标出,让我对要填写的一个又一个表格多了一些忍耐(虽然并不认为那些表格有多少必要)。

这个时刻阅读还会发现许多此前难以觉察的细节,比如在认真对待鼠疫之前,人们纠缠的是能否命名为鼠疫,能否肯定其有传染性,而里厄医生注重的是这可能会夺去本市一半人的生命,虽然他无法撰写论文证明自己的观点。鼠疫期间,本来就被公众普遍接受的“烧酒防传染病”的说法更加深入人心。“(里厄医生)每次一听到那念史诗或演讲竞赛般的腔调就感到心烦。诚然,他也知道这种关怀并非假装出来的,但这样的关怀只能用人与人唇齿相依之类的套语表示。而这种语言并不适用于诸如格朗日复一日做出的那份微小努力,也不能道出在鼠疫横行时格朗意味着什么。”诸多细节,都可谓“已有的事,后必再有”。

在《鼠疫》里,首先死去的是试图无视瘟疫的门房,而非试图预警的里厄医生。里厄医生的观点虽然最初没有被重视,但在瘟疫蔓延之时,他能够说服省府同意志愿者组建自己的防疫队,这又有些超乎意料。

最后,抄一段《往事与随想》的话,送给在这次与肺有关的瘟疫中挣扎的你和我,“精神的肺必须像身体的肺一样坚强,足以从烟雾弥漫的空气中吸取氧气。”

采写丨萧轶

编辑丨吴鑫 余雅琴

校对丨危卓