撰文|张进

《血色子午线》2013年出版中译本,基本上被公认为科马克·麦卡锡最好的作品。从中我们得以完全领略麦卡锡描写残酷暴力的能力,一个十五岁的孩子,暗无天日地无止尽杀戮下去,没有天明一样,这也让阅读过程本身像是在受刑;而麦卡锡对西部历史知识的精细掌握、冷酷峻峭又时而高度抒情的语言风格、对善恶的思考这一古老主题,都将这部作品提升到二十世纪美国文学经典的地位。在这种比照下阅读《上帝之子》,对《上帝之子》似乎有点不公平,毕竟麦卡锡那时的写作还笼罩在福克纳的阴影中。

《上帝之子》,作者:科马克·麦卡锡,译者:杨逸,版本:理想国|河南文艺出版社 2020年7月

麦卡锡后期写出了几部让他备受赞誉的“西部小说”,比如拍成电影的《老无所依》,早期写的则是“南方哥特小说”,和他自身的生存环境相对应。麦卡锡四岁时和家人移居田纳西,一处典型的南方地域,这片神秘地域被福克纳、弗兰纳里·奥康纳、尤多拉·韦尔蒂、卡森·麦卡勒斯等人持续挖掘、塑造,隐藏其中的孤独与怪诞、黑暗与罪恶、欲望与救赎已被很多读者熟知。因此,尽管《上帝之子》的主角莱斯特·巴拉德杀害多名女性并奸尸的行为极端疯狂,几乎让人无法直视,他也说不上比《圣殿》里的金鱼眼更邪恶,性无能的后者用玉米穗强奸了一位女大学生;巴拉德行为之怪诞,如穿女性受害者们的内衣、戴她们连着头皮的头发,在表现力上比奥康纳的怪诞似乎还要弱一点点。如果说有区别,可能是巴拉德的行为不仅怪诞,还容易让人产生恶心感。这不是在做道德判断,认为我们一定比巴拉德有更好的本性,麦卡锡本人也不这么认为。在相对克制的叙述里,麦卡锡除了在面对自然时会化身为抒情诗人,也在几处对巴拉德的描述中透露了他的情感倾向与判断,最重要的是开篇介绍巴拉德时的这句:

“这人个子不高,邋遢,胡子拉碴。他踩着一地谷糠,有些暴躁地在灰尘和窗口透进的道道阳光间走动。撒克逊和凯尔特血统。一个上帝的孩子,多半和你一样。”

多半和我们一样,他有偏执、冷酷和疯狂的一面,也有天真纯洁的一面。矛盾的两面统一在巴拉德身上,正如统一在我们身上。区别在于,我们没有生活在巴拉德所在的美国没落的南方“废墟”,也没有一个上吊自杀的父亲和跑掉的母亲。我们融入社会之中,像被悉心引导进溪流的小鱼,最多偶尔跳出水面,巴拉德却一直被吊在水面之上。

小说以一场喧闹的土地拍卖开篇,“汽车和卡车接二连三地驶进杂草丛生的院子”,他们“看上去像是一群在狂欢节上表演节目的艺人”。他们要卖掉曾经属于巴拉德的土地,用他自己的话说,是他的“地盘”。巴拉德抵抗的结果是搅黄了拍卖,脑袋也被斧子打伤。时代在变(哪儿又不是这样呢?),巴拉德不想变,也没有能力变,他想维持原样,就像留住那块处在峡谷间的贫瘠土地。房子被县里收走,他半个野人似的独自生活在山上的小木屋,后来又挪到山洞,喝雪水、吃烤煳的又干又黑的面包,靠赊账、偷窃、捡玉米粒为生。

美国内战之后,南方的改变已是宿命。这一点,福克纳的作品表现得最广阔、最深刻,也最忧伤。《喧哗与骚动》中以凯蒂为核心的贵族家庭康普生家族的衰落,是面对这一无可更改的宿命的一曲诗性挽歌;《我弥留之际》《八月之光》中,我们可以看到穷白人“苦熬”的生存境遇。到麦卡锡的年代,北方工业文明、消费文化对旧南方生活方式的侵蚀更严重,对于巴拉德这样一个穷白人,一个明显的福克纳笔下穷白人的后代,我们可以想象这样一个场景:从小有暴力倾向、被镇上的人视为路人,无父无母,已经27岁,脑袋却简单得像个孩子,他站在巨大的发着隆隆噪音的机器跟前,仰头睁大眼睛看着,满腔愤怒,骂骂咧咧,却不知道该说什么,该做什么。这也是我们可能对巴拉德产生怜悯的原因。在个体与群体、个体与时代的关系中,巴拉德在某种意义上是个弱者。

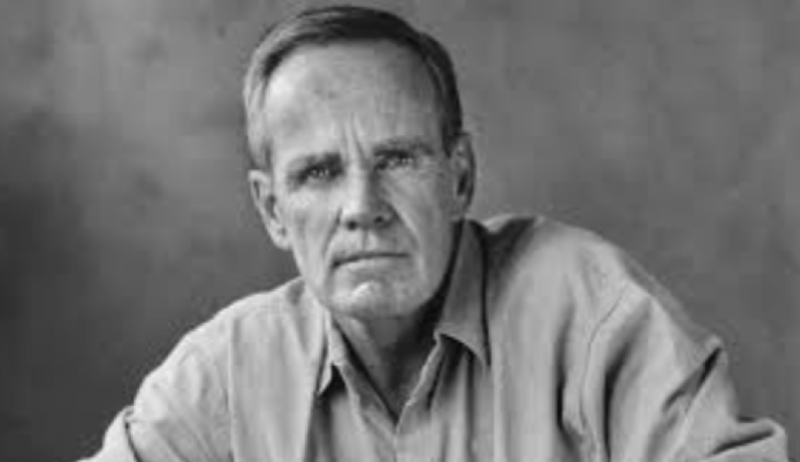

科马克·麦卡锡(Cormac Mc Carthy),美国作家,代表作有《血色子午线》、《边境三部曲》、《老无所依》、《路》等。由《老无所依》改编的同名电影力夺奥斯卡最佳影片等四项重量级奖项。这些都奠定了麦卡锡的大师地位,他因此获誉“当代最伟大的美国作家之一”以及海明威与福克纳的继承者。

巴拉德像野人一样生活,但他并不想真正成为野人,和大自然融为一体,祈求大自然对心灵的庇护。他是一个与小镇(社会)格格不入的人,也是一个为了获取一点点正常生活不惜任何代价的人。

整个故事里,性欲的冲动一直缠着巴拉德。他也曾想得到一个生机勃勃的女孩,但他显然没有这份情感能力。寒冬的一天,他发现一对死在车中的年轻男女,在冻僵的女孩身上解决完性欲后,巴拉德把她带回木屋,像恋人那样为她买衣服(全是红色的,暗示巴拉德粗暴、冷漠表面下热烈的内心),和她一起入睡。此处,麦卡锡安排了一场具有启示性的大火。巴拉德的房子无故被烧,木屋和女孩一同化为乌有。这里的大火像场大雨,似乎有它的意志,其目的就像大雨冲掉人身上的污泥,试图将巴拉德身上的罪恶烧为灰烬,但结果却是带来更多尸体:一共七具,“通通摆成了安睡的姿势”。

巴拉德用那杆与他相依为命的来福枪不断猎获女性,不单为了本能的性欲,也为了“安睡”,由此巴拉德的本能冲动转化成对正常恋爱、家庭生活的渴望。这渴望早已被他的粗鲁、偏执和疯狂完全扭曲,演化成惊人的罪恶。

尽管如此,但他依然是“上帝之子”,麦卡锡是相信这一点的。在书中,有两三处让人感知到这一点的情节,尤其是巴拉德靠溪水“搬家”的那次。他把锅、床垫、玩具娃娃这些东西扔进暴涨的水里,和它们一道顺流而下,他在水里浮浮沉沉,有可能丧命。可麦卡锡几乎过早地告诉我们:“他不会游泳,但你又如何能将他淹死?怒气似乎帮助他浮了起来……”这一情节类似神迹,其合理性也许就在于作者深信巴拉德没有被上帝抛弃。此外还有一处更轻盈的神迹。巴拉德蹲坐在山上,望着灰尘般的雪不断落下:“他叫雪下得再快一点,雪还真的就变大了”。这夹杂着浪漫诗意和类似神迹的细节,是麦卡锡对巴拉德上帝式的怜悯和仁慈。

《老无所依》电影剧照

由于警察局的无能(这部分麦卡锡写的很有些反讽和幽默,小部分中和了整个故事的残酷),故事的最后,镇上的一小群居民动用私刑绑架了巴拉德,试图让他承认他的罪行,而此时巴拉德竟让人意外地显现出狡猾的一面——对于一个偏执狂,一个活在自己世界里的人,能这么机智实在不容易——他用谎言把众人引到自己居住的洞穴,靠着对地形的熟悉逃走,逃回了供他养伤的医院,之前他因和另外一个半野人互相残杀被砍掉一条胳膊,昏厥中被送到了医院。这个结局不算很意外。巴拉德通过猎杀女性所营造的普通家庭生活的易碎幻象,早早地透露出他内心的渴望。因此,在知道自己必死无疑的情况下,他逃回医院,逃回到一个社会性的、同时又有医生庇护他的场所:某种意义上,他借此回到了小镇群体生活的范围之内。这是一种残酷的、死亡式的回归和融入,其结果必然是巴拉德的死亡。

麦卡锡通常被视为海明威和福克纳的继承者。就其叙述上的极简主义而言,确实和海明威有些类似,但麦卡锡的极简不是“冰山理论”式的,背后没有更多可供经验去猜想的内容。他的简洁更多的是一种纯粹的简洁,有时让人感到简洁得多少有些过头。《上帝之子》和他之后的作品相比说不上是极简的,但在一些章节中,你会觉得还没完全跟随文字进入气场和氛围,或者刚触碰到巴拉德的内心,就迎头碰上了最后的句号。这样一来,虽然能大体获得对作者意图的认知,比如表现巴拉德的孤独、纯洁、偏执,却在阅读文本的过程中得不到充分的感受。为了简,麦卡锡有时“简”掉了人物和故事的丰富与生动。还有那个看上去可以与巴拉德友善相处的柯比,一个私酒贩子。他的存在像露出土地的玉米苗,似乎暗示着更多指涉,却简单地终止于被黑人出卖、判了三年缓刑。最后,他在短短几百字的篇幅里反复对巴拉德重复的意思是:“我真的从来没有想到他们会派黑鬼来。”所以,“黑鬼”和穷白人是什么样的关系?凭一句话,读者无法获得合理想象。

在以第三人称叙述为主的片段式结构中,麦卡锡插入一些第一人称片段,通过他人(县里的居民)的讲述补充巴拉德的身世、儿时经历和性格特征。这些片段的部分内容,尤其是对巴拉德父母和祖父的交代,让这个简单的故事走向丰盈,在情感上也起到了对巴拉德罪恶的缓冲作用,但麦卡锡给那些居民开口的时间有些太短了。

作者|张进

编辑|张婷

校对|吴兴发