原文作者|黄孝纪

摘编|罗东

《故园农事》,黄孝纪 著,广西人民出版社,2020年10月。

烧火淤,做肥料

淤,在故乡,指的是农家土肥,照现在时尚的说法,叫有机肥。淤曾是故乡农人种植农作物的必备,其种类和名称多样:猪栏淤、牛栏淤、圳坑淤、大淤、小淤……

猪栏淤就是垫在猪栏里的稻草或茅草,经过猪粪便的长期浸泡而乌黑发臭蚊虫滋生的混合物。那时候家家户户养猪,每户人家隔上一段日子,就会把自家的猪栏清理一番,把猪栏淤清出来,堆在附近空坪,码成大的长方体,任其发酵,这过程俗称出猪栏淤。清理后的猪栏,重新垫上干净的稻草或茅草,它们又将成为下一轮的猪栏淤。牛栏淤也是如此,只是在生产队时期,农人自家并不养牛。分田到户后,养牛的人家也远没有养猪的多。圳坑淤就是房前屋后阴沟里的沉积物,杂草烂叶尘土混杂在一起,乌黑肥沃,是蚯蚓尤爱躲藏的地方,偶尔清理出来,也是很好的淤肥。至于大淤,则是茅厕里大粪的雅称,小淤就是小便桶里蓄积的小便。长久以来,乡间的住宅和茅厕是独立成片,分隔较远的,住宅的卧房角落放有小便桶,由此才有了大淤和小淤之别。

乡间还有另外一种淤,是园土作物必不可少的,这就是火淤。顾名思义,火淤自然与烧火相关。只是烧火的用材、时间、地点各有不同,因此火淤又有好几种。

最常见的自然是柴灰火淤。旧时的故乡,每户人家一般都有两个砖灶,其中一个是在灶屋里,用来煮饭菜的,叫正灶;另一个则是给猪煮潲的,方言叫畹灶窝(读音),比正灶大,多砌筑在大厅屋的一角,或者屋旁搭建的简易木棚下。人吃三餐,猪吃三顿,长年累月,天天如此。无论煮饭菜还是煮潲,乡人多是烧柴火。干茅柴在灶膛里噼噼啪啪地燃烧,火光熊熊,卷起烟尘,最终都成了火星子,成了灰烬。

童年、少年时代,我的一个日常重要职责就是上山捡柴。我们一帮同龄伙伴,常成群结队到村边油茶山上捡拾干柴,缚成结实的柴捆子扛回家。这些茶树柴耐烧,火力大,又干净,多是用来煮饭菜的。相比而言,煮潲耗柴更多,我们通常是砍割荆棘茅柴,湿漉漉地挑回家,放在空地里晒干待用。许多时候,我的母亲和姐姐,也常用竹筢子挑了谷箩,到茶树山上搂掉落地上的乌黑茶树叶,或者到枞树山上,搂那落满一地的金黄色的枞毛针,用来喂填煮潲的大灶膛。

当正灶的灰坑满了,煮潲大灶膛里的柴灰积得厚了,我们就会用灰勺或铁刮子掏出来,装入筛子,挑到存放柴灰的地方。有的人家甚至还有专门的灰屋,与猪栏相邻,不时舀了猪的粪便泼在柴灰上,以增其肥。平日里打扫鸡栏鸭舍,我们也将那些鸡鸭的粪便提来,倒在柴灰堆子上。日积月累,柴灰火淤堆得高高的,像个小山包。

到了天寒地冻下雨下雪的日子,山上的柴火难以捡回家,正灶就开始烧炭火。那些燃过的炭灰也同样积存起来,成了炭灰火淤。

作为园土里的肥料,柴灰火淤和炭灰火淤一年四季皆可使用。点麦子、高粱、花麦、黄豆,种花生……将种子拌上火淤撒在土槽沟或土坑里;莳辣椒、莳茄子、莳苦瓜、插红薯、点萝卜……先在土坑里撒一把火淤,作为疏松透气的底肥。

每年的秋冬季节,是野外烧火淤的好时候。生产队时期,在秋收后的稻田里烧火淤,曾盛极一时。稻田烧火淤过程烦琐,先是将收割后的稻田晒干,而后社员们用长柄铁锄,粗重的为镰刮,轻巧的为草刮,一一将干枯的禾蔸连同一拳厚的泥土挖了翻转,再晒上几日。之后,村人从山岭砍割茅柴,一担担挑到已挖垦的稻田里,同样任其晒干。到了烧火淤的日子,众人将干茅柴一大堆一大堆地铺好,用竹筛挑来带泥土的禾蔸掩盖在茅柴上,形成高而尖的大火淤堆子。每一丘稻田,通常有好几个这样的火淤堆。黄昏时分,点燃了的火淤堆子浓烟滚滚,诸多黑色的大烟柱升腾至半空,场面十分壮观,宛若古代的战场狼烟。到了夜里,村前一丘丘稻田里的火淤堆子,仍然能看到红红的火星。

《鲁冰花》(1989)剧照。

火淤堆子烧透之后,原先的泥黄色变成了红色。待其冷却,村人将这些大堆子用铁锄扒开,挥舞着沉重的硬木连枷,将烧干的泥块击碎,过筛后,成了粉末。而后挑来大淤,浇泼在粉末之上,拌和均匀,叫作拌火淤。拌好的火淤重新上堆,盖好稻草,任其发酵待用。

那时候,各生产队每年秋后都会在稻田点种大片萝卜。那些烧过火淤的稻田,在又一番挖垦整理之后,撩成一行行的浅土沟。那一堆堆发酵过的火淤,拌上萝卜种子,均匀撒在土沟里,又重归稻田。这种火淤尤其干爽透水,又肥沃,长出来的萝卜绿油油的,十分茂盛。

秋后,杂草渐趋枯萎,也是园土作物换季的时候。将园土里过季的辣椒、茄子以及各种瓜蔬的藤蔓拔了,晒上几日,再刨了附近的草皮连带表土,堆于一处,也可烧成火淤,拌上大淤或小淤后,作为栽种冬季作物的肥料。

挖土,辛苦农活

就像稻田插秧之前需要犁田一样,在园土里种植作物,同样需要挖土。不同的是,犁田借助耕牛之力,用的农具是犁,挖土则只能是人力完成,使用一种结实沉重的长柄三齿锄,我们俗称搭锄(方言读音)。再者,稻田插秧只有早稻、晚稻两季,而园土作物一年四季都有轮作,因此,挖土就成了乡村日常的一件辛苦农活。

在故乡,园土的分布十分零散。村前江流两岸的山脚和山冲,凡是不能作为稻田的地方,一般都成了园土,一直延伸到周边邻村的边界。有的地方,甚至与邻村的园土相互交错。那时,我们村庄一共四个生产队,各生产队的园土大致成片,在不同的区域各有侧重。即便如此,就我家所在的生产队而言,成片的园土仍然有五六处之多,且大多在江流对岸的各条山冲里。这些园土,有远有近,有肥有瘠,大多为红壤土,最好的是黑壤土,也有的是带砂的白泥土。田土山分到户的时候,每户人家在不同的地方都有一份或大或小的园土,我们家也不例外。

很长一段岁月,除了稻田外,村庄里的园土也主要是用来种植诸如小麦、黄豆、花生、红薯等粮食作物,只有自留地是用来给各家栽种供人吃和喂猪的种种菜蔬。包产到户后的早些年,村人也还都是这样。

农历二月,点种黄豆,挖土种豆正当其时。最初的时候,我们家的黄豆土是在东茅岭的那条红壤山冲里。这山冲被一条自东向西的溪涧隔成两半,我家的黄豆土位于进冲的左岸,长方形,北高南低呈斜坡状,北端邻近林场的红砖瓦房,南端紧抵溪岸,两侧是尺许宽的土埂,连着别人家的土块。挖土这件耐力活,自然是以我的父亲为主。他虽然年事已高,但作为一辈子务农的老农民,他那双生了厚茧子的大手已惯于握锄挖土,且经验丰富。

父亲每次肩扛搭锄出门之前,总会查看一下锄柄是否松动。如果有木楔子破了、松了,他就会拿出柴刀或斧头,找一块小硬木,砍削成合适的楔子,打进搭锄头的铁套环里,将硬木柄挤压紧实,再将搭锄扔进门前的溪水里,将木柄、木楔浸泡一阵儿,让它们与铁套咬合得愈发紧密。

《遥望南方的童年》(2007)剧照。

父亲沉默少言,性格平和。他挖起土来,很有范式。父亲挖黄豆土,从溪涧边一角开始。他卷着裤腿,赤着双脚,每一次高高挥锄挖下,他的胸腔里都会不自觉涌出“哼”的一声,尖锐的锄齿深深扎入泥土,再一撬一拖,翻转一大团泥土。随即,他俯下身子,空出一只手来,捡拾土团上的杂草,扔到田埂上。父亲的这套动作,标准而机械,一直不断地重复着。他身后挖过的红土壤,色泽鲜艳,水分充足,松松散散,面积也越来越大。有时候,父亲挖得久了,累了,就会停下来歇歇,或者干脆将搭锄放倒,坐在木柄上,从衣服口袋里掏出装着土烟丝和纸张的薄膜袋,卷了喇叭筒子,划了火柴,津津有味地吸烟。

黄豆下种之后,又得挖土点种花生。乡人的经验,花生这种作物,不能连续两年种在同一块园土。否则,就会出现瘟蔸现象,成片死去。我们家的花生,通常在不同的土块间轮作,无论东茅岭,还是土家冲、杨家湾、丰产庙、高岭坳上,但凡我们家的园土,都曾轮种过花生。令人不解的是,在园土作物里,辣椒也同样具有花生这个奇怪的特性。

端午节前,金黄的小麦成熟收割。挖麦土插红薯,是这个时节的大事。这时候,天气已趋炎热,在大太阳底下挖土,即便戴着草帽,也是大汗淋漓。挖麦土很费事,一丛丛刀割后的干枯麦蔸茬子尖锐扎脚,它们的根须又发达,牵牵连连,深入泥土,与坚硬的土块联结在一起,挖起来十分吃力。对于翻挖的大土块,还得敲碎,就更慢了。而插红薯同插早稻一样,得抢节气,故而我的母亲和姐姐也得一块来挖麦土。年少之时,我也曾多次挖麦土,只是我的双手不善于握锄柄,通常几个回合下来,手掌指节处就起了大水泡,水泡皮破,里面红肉可见,特别疼痛。有时锄齿深扎泥土,土块翻不动,我就狠狠用力推着锄柄往后撬,甚至把锄柄自铁锄套环处生生折断。

盛夏酷暑,早稻收割之前,园土里的黄豆,叶黄梗枯,得抓紧砍割。早稻收割之后,花生又成熟了,得及时扯花生,否则一场雨下来,地里的很多花生就要长芽。那时,乡人有在扯后的花生土里掏花生的习惯,每一块花生土都会被一波一波本村的或邻村的男女老幼掏无数遍,掏得松散坑洼,高低不平。而坚硬板结的黄豆土,则需要自家人及时挖垦,好趁着烈日晒土杀虫,以利于下一茬作物的生长。

霜降前后,摘了油茶(俗称,实际指摘油茶果),收了晚稻,紧接着挖红薯。这些红薯土,连同之前空下来的花生土和黄豆土,有的又得挖一遍,用来点种小麦,以便获得来年的收成。

我们家的菜园,一向在村南的丰产庙一带。后来,我们家建了新瓦房,便在附近交换到了另一块菜园,并在此建了新茅厕,生活愈发便利。白菜、萝卜、肥菜、风菜、莙荙菜、冬苋菜、辣椒、茄子、南瓜、冬瓜、苦瓜、丝瓜、高粱、葵花……以及姜葱芹蒜,一年四季,菜园里不断轮作。对于父母和姐姐来说,挖土更成了家常便饭。

故乡的园土,就这样年复一年被如我的父母亲这般勤劳的乡人挖垦着。

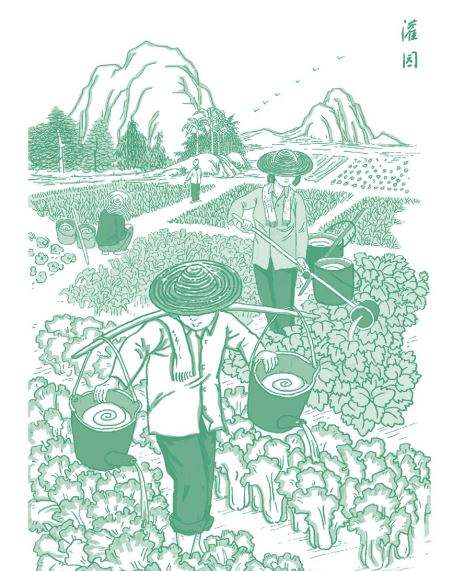

灌菜园,大多是成年妇女的活计

村旁的一块块菜园,维系着每一个家庭一日三餐的菜蔬供应。从春到冬,随着季节的变换,菜园里的菜蔬品种也变化着,生长着,绿意盈盈,总是充满了生机与活力。

故乡人的饮食习惯里,辣椒不可或缺,无论夏秋间以时鲜的青辣椒、红辣椒做菜,还是冬春间以腌制的酸辣椒、剁辣椒做菜,或以干辣椒和辣椒粉做诸般菜肴的调料,一年中都离不开它。因此,在清明时节,每户人家挖了一两块或大或小的园土,莳上辣椒秧、茄子秧,点种豆角和其他诸般瓜菜,也就是再自然不过的农事。在生产队的时候,菜园属于自留地,各生产队的菜园大致分布在几处固定的区域,每户人家菜园的面积也有严格的划分。田土山分到户后,各家如何安排菜园,灵活性就明显大多了。

夏日的乡村菜园,真是一个令人赏心悦目的地方。故乡人家种菜的习惯,园土的四周通常点种长豆角、丝瓜、线瓜、苦瓜乃至葵花、高粱,待豆角苗和瓜秧长得尺许高时,沿着土边插一圈修长的木棍,交织成网状篱笆,围护着里面的辣椒、茄子、苋菜、小葱。这些木棍,村人叫豆角木,高过成人,或是上一年用过的,或是刚从山间新砍的。待到豆角和瓜菜的藤蔓爬满篱笆并开花结果,俨然就是高大厚实的绿墙了,绿叶纷披,繁花斑斓。而蓝天白云,蝴蝶翩跹,野蜂嗡鸣,蜻蜓起落,飞鸟掠空,又正是这个时节菜园里的标配景象。

过了端午节,菜园里的辣椒和长豆角陆续进入了盛产期。记得年少时,我们在村南的新瓦房居住,每天一大早,母亲就已摘了满满一大菜篮子的青辣椒和长豆角回来,有时也装着不少茄子、丝瓜、线瓜、苦瓜、苋菜,鲜嫩嫩的,无不美好。

想收获一园好菜,也需灌溉得勤,尤其是在晴多雨少的盛夏。村人日常浇灌菜园,大多是成年妇女的活计。浇灌菜园,需掺和小淤或大淤,浊气浓郁,并不是一件轻松事。在我们家,年复一年、日复一日浇菜园的,自然是母亲。

母亲每天都跟菜园打交道,她自然知道什么时候该浇小淤,什么时候该浇大淤,差不多每隔三五天,就要挑了小淤、大淤将菜园浇灌一遍。浇小淤的日子,母亲从卧房里提出两只高大的木便桶,桶里积蓄着浑浊发黄的尿液,长柄的大竹筒淤勺也一并带上,而后挑到水圳边或池塘边,舀了水兑上,差不多满满一担,再低头曲背,步履沉重地挑往菜园,放在一处适宜的园土边上。母亲浇菜,无论辣椒、茄子,还是豆角、瓜菜,园里的每一株都不会遗漏。起初,她双手握着长柄淤勺,每舀一大勺子小淤水,会走进辣椒的行间,侧身倾斜着,将勺子伸向辣椒树蔸适量浇上,干涸的土壤顿时洇湿一大块。勺中余下的淤水,再浇灌下一株。她就这样拿着长淤勺,不停地在菜园行间进进出出,桶里的淤水渐渐少下去。当桶子能一手提得动时,母亲也往往会将淤桶提进菜园,一边浇灌,一边挪动,这样就浇得更快了。盛夏烈日,为了减轻土壤的水分蒸发,母亲还会割了茅草,铺在辣椒和茄子树下。

《老农民》 (2014)剧照。

比起浇小淤,浇灌大淤就更不雅观了,既脏又臭。那时村间的厕所都大致成片毗邻,十分简陋,一律是低矮的瓦顶或茅草顶,里面很狭小,敞口的粪坑上面搁置几块长木板,板间留有尺许宽的缝隙,供人蹲着出恭。厕所用以避羞的,或是木门板,或是破旧的草席。当一个乡人,挑着满满两桶污浊的粪汤,穿村而过,走向菜园,一路都臭气熏天。好在乡村人家,这样的劳动场面大家都习以为常,面对一时的不洁并不深以为意。何况对于菜园,这样发酵透了的有机肥,是瓜菜生长所需的最好养分。

三伏天气,太阳如火,常常久晴无雨,菜园的土壤裂开能插进手掌。这样的日子,菜园里的作物很容易干枯而死。每年这个时候,乡人灌溉菜园就愈发勤快了,几乎每天都要浇灌,尤以泼水为主。在我上中学、上中专的那些年,泼水灌园的日子正值暑假,这也差不多是我每日的一项任务,并乐此不疲。

泼水灌园通常是在午后,太阳渐渐西斜,大片的园土里,各家的大人和孩子或挑着淤桶,或挑着水桶,或挑着潲桶,甚至铁皮桶,桶里的水面上漂着一只瓜勺。这一担一担的清水或浊水,来自村前的水圳、池塘,甚至江流。众人汗流浃背挑着,进入各自的菜园,一瓢瓢舀了,泼到辣椒树、茄子树和瓜豆藤蔓的根部,将干涸的泥土泼得湿透。渐渐地,原本晒得病蔫蔫的菜叶儿,饱吸了水分,又绿油油地恢复了精气神。

泼水灌园的日子往往要持续到农历七月中旬前后,此时天气转凉,雨水渐多。对我来说,那些每天挑水灌园的辛苦农事,也让我更真切地体会到一饭一菜的来之不易。

本文内容经广西人民出版社授权摘编自《故园农事》一书。标题为编者所取。

原文作者|黄孝纪

摘编|罗东