“自己穿什么,什么就是时尚。他人穿什么,什么就不是时尚。”敢这样口吐狂言的不是哪位如日中天的时尚模特,而是著名作家奥斯卡·王尔德。他从来不是时尚的奴隶,他只制造时尚。在他死后多年,人们仍在热切讨论他的穿衣风格。

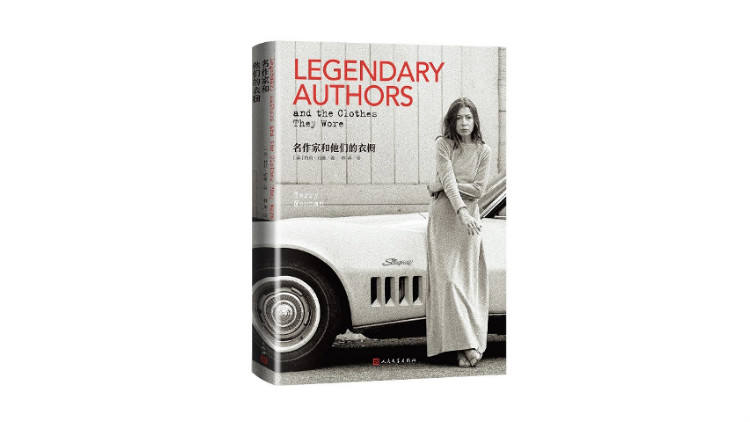

但王尔德绝不是唯一一个被写作耽误的时装博主。在《名作家和他们的衣橱》一书中,曾在多家时尚杂志担任编辑的特莉·纽曼借80张照片,展示了包括奥斯卡·王尔德、西蒙娜·德·波伏娃和F.斯科特·菲茨杰拉德等50位名作家的时尚品位。

他们的时尚品位暴露了他们的文学品位,他们的着装态度也绝对是他们的人生态度。

“女性可借助裙子,向社会传递她的态度。”能够这样赋予裙装神圣价值的,除了西蒙娜·德·波伏娃,还能有谁呢?

本文节选了《名作家和他们的衣橱》一书中奥斯卡·王尔德、西蒙娜·德·波伏娃和菲茨杰拉德夫妇四位的章节,较原文有删节修改,已获得出版社授权刊发。

《名作家和他们的衣橱》,[英]特莉·纽曼著,林燕译,人民文学出版社,2020年7月。

奥斯卡·王尔德

“自己穿什么,什么就是时尚。他人穿什么,什么就不是时尚。”

——奥斯卡·王尔德,《理想丈夫》,1895年

奥斯卡·王尔德,1882年。

王尔德对服装的态度,基本上比历史所表明的更务实。对他来说,这从来不仅仅是种姿态,而是深思熟虑后的观点。1885年,他在《纽约论坛报》上发表文章《服装的哲学》,他在文中说:“服装的美,完全和绝对地取决于它所遮盖的美,而且取决于它不妨碍自由和行动。”他从来不是时尚的奴隶,他最著名的语录之一,也来自《论坛报》上的那篇文章,强调了他关于衣装的思维方式:“时尚是短暂的。艺术是永恒的。的确,到底什么是时尚呢?时尚不过是丑陋的一种形式,它实在令人难以忍受,所以每隔六个月,我们不得不改变一次!”

王尔德是理性着装学会的成员,这个学会认为,维多利亚时代的英国紧身衣和裙撑毫无价值。他们断言,衣服应与实用和美相结合,该协会奋斗的目标,是把女性从美好年代的荷叶边和俗丽装饰的限制中解放出来。在《服装的哲学》一文中,王尔德坚持认为,“做得好的服装是简单的服装,从肩部下垂,显出身体的形状,皱褶来自穿着它的姑娘的行动……做得不好的服装是异质衣料刻意造出的结构,衣料先被裁成一片片的,然后用机器缝在一起,最后缝上花边、蝴蝶结和荷叶边,以致看上去拙劣,而且昂贵和绝对不适于穿着。”

作为一位真诚的知识分子,再加上在都柏林三一学院和牛津大学受到的一流教育,王尔德能够通过大量的诗歌和文字,精确地表达出艺术的、深刻的见解。他的着装理念是他生命流动的延伸,就像他在饭桌上娱乐别人的能力一样自然。曾有一段时间,他是唯美运动的领军人物,在伦敦社交界以诙谐机智和生活中的娱乐行家而闻名。他与威尔士亲王阿尔伯特·爱德华的情妇莉莉·兰翠是朋友,1870年代的一个晚上,这位亲王不请自来,到王尔德家参加一场降神会,据说还有以下戏言:“我不认识王尔德先生,可要是不认识王尔德先生,别人也就认不得你了。”

奥斯卡·王尔德,1880年前后。

王尔德所代表的唯美运动相信自由、无拘无束的表达,崇尚内在、自然的美,王尔德也彻底践行了他所竭力鼓吹的一切。在小说《道连·格雷的画像》的序中,他写道:“在美好事物中发现丑陋意义,是一种并无可爱之处的堕落。那是一种过错。在美好事物中发现美好意义的人,是有教养的人,对这些人来说希望是有的。”

1882年,王尔德去了一趟美国,他在此行中的着装,是他与唯美时尚的恋爱达到的最高潮。1882年的《纽约时报》上有一篇文章,题为《与诗人的十分钟》,它详细描述了王尔德奢华的服装:“他穿一件低领白衬衣,翻开的领子特别大,系一条淡蓝色丝绸领巾。他的手放在毛皮衬里的宽松大衣的口袋里,头上包着一条缠头巾。浅色的灯笼裤、漆皮鞋……左手一根手指上戴的印章戒指,是他展示的唯一珠宝。”王尔德死后几十年,他的风格仍是人们议论的话题。

王尔德死于巴黎圣日耳曼德佩区的酒店。据报道,他在死前说:“我正和这墙纸决斗。不是它死,就是我亡。”

关于自己的年龄,王尔德从未说过实话,甚至在1884年的结婚证书上亦是如此——那上面写着他二十八岁,比他的实际年龄小两岁。

西蒙娜·德·波伏娃

“盛装打扮是女性自我陶醉的具体形式;它是制服,又是装饰;通过这种形式,被剥夺了权利而无法做任何事情的女性,感到她进行了自我表达。”

——西蒙娜·德·波伏娃,《第二性》,1949年

西蒙娜·德·波伏娃,1947年。

西蒙娜·德·波伏娃不仅启发女性从激进的视角思考问题,而且鼓励她们以激进的视角生活——思考生活,思考她们所穿的衣服,以及这些衣服如何讲述了她们和她们对世界的感受。她是存在主义之母,也是披头族场景的孕育者。德·波伏娃主张摒弃循规蹈矩,主张所有的女性都必须找到艺术的、创新的自我,而且最重要的,是找到理智的自我。

第二次世界大战后,巴黎的知识和艺术精英,包括阿尔贝·加缪和让·科克托,都聚集在塞纳河左岸,讨论人生。三十六岁的德·波伏娃是欢乐的中心。然而,在她名震世界的著作《第二性》中,她讨论变老的悲哀,不过她在《老年》中继续说,“如果不想让老年荒谬拙劣地模仿我们以前的生活,唯一的解决办法就是继续追求给予我们的存在以意义的目的。”因此,“成熟”并没有妨碍她与当时只有二十岁的歌手朱丽特·格蕾科等人一起厮混到天明。德·波伏娃喜欢独具一格,这一核心特性让她拥有自己的各种时尚选择。

德·波伏娃在1929年遇到让-保罗·萨特,当时两人都在准备哲学教师资格的竞争性考试,它是法国最主要的研究生考试之一。两人都在巴黎高等师范学院参加了这一考试。

迪尔德丽·贝尔在1990年的德·波伏娃传记中写道,萨特称德·波伏娃“衣服穿得不怎么样,但长着美丽的蓝眼睛”。她当然既是时髦的,又是与时代格格不入的。战争期间,总的说来,配额和爱国主义限制了服饰的过度个性化,而在1944年解放巴黎后,时世仍然艰难。如果德·波伏娃的头发没有梳成她的那种高高的标志性发髻,她通常也会用战时流行的环型缠头巾将它包起来——这是在所有种类的供应都短缺时,妇女保持自己头发齐整的把戏。当世界开始回归正常时,这种做法被大多数人抛弃,但德·波伏娃发现这种风格很有用,它成了她形象的一部分。她的披头族形象的影响之一就是明确实用的样式也可以很性感。

直到1947年迪奥推出“新风貌”,用他设计的窈窕腰身、性感胸线和质地轻薄的衬裙,奠定了1950年代女性的倩影,时尚才再次成为真正的聚焦点。在当时,它是对战争匮乏年代的理想解药。在《第二性》(1949)中,德·波伏娃宣称,“最不实用的礼服和礼服鞋、最娇贵的帽子和长袜都是最优雅的”,而迪奥和他的服饰代表了桎梏“他者”的枷锁。她更喜欢我行我素,正是这种态度,不断吸引自由放任的披头族王国以相似的精神拥抱她的思维方式。

西蒙娜·德·波伏娃和让-保罗·萨特在里约热内卢的科帕卡巴纳海滩,1960年。

在她最受推崇的著作《第二性》中,德·波伏娃探讨了为何女性在社会中的地位从属于男性。她写到男性对女性的表述,也写到女性对女性的物化。特别迷人的一点是她激烈的反时尚热情。她谈到,对女性来说,“在乎自己的美丽,盛装打扮,是一种工作”。西蒙娜愿意自己来做“时尚工作”,她从来都是把指甲修得精致,涂着指甲油,曾穿着貂皮大衣参加支持堕胎的游行,还在1947年的《纽约客》上,被珍妮特·弗兰纳1和斯坦利·埃德加·海曼2描绘成“你见过的最漂亮的存在主义者;而且热切,温柔……谦逊”。

在《第二性》中,德·波伏娃承认,“女性可借助裙子,向社会传递她的态度”,虽然在当时,她争辩说这带有压迫性质,但在今天,这被看作是一种艺术选择。无论是穿着,还是形象,德·波伏娃都是智慧的;穿百褶裙,系丝质领结去授课,她看上去精明强干;穿貂皮大衣,坐在花神咖啡馆,她看上去雍容华贵;在家里,穿一身量身定做的天鹅绒套装,她看上去美丽自然。无论她选择穿什么,都并不是重要的。正是这一事实具有内在的吸引力,而且是追时髦的人至今仍在追求的精髓。

F.斯科特·菲茨杰拉德和泽尔达·菲茨杰拉德

F.斯科特·菲茨杰拉德和泽尔达·菲茨杰拉德是无数崇拜者心中的时尚偶像,而其中还有许多人,可能从未读过他们两人的任何作品:这足以说明他们的名声之大。F.斯科特·菲茨杰拉德的试金石小说《了不起的盖茨比》,曾数度被改编成电影。巴兹·鲁赫曼12013年的版本,捕捉到了那个纸醉金迷、灯红酒绿的十年的华丽色彩。F.斯科特·菲茨杰拉德笔下故事的结构,是导演和设计师们的梦想;叙述菲茨杰拉德夫妇的生活和作品,具有魔幻般和悲剧般的魅力,电影界和时装界从不会对此感到厌倦。2011年,凯特·摩丝2的婚礼受到泽尔达的启发,英国版《时尚》为其刊登了十八页照片;她的婚纱礼服是1920年代式斜裁,她所戴的传统戒指,是泽尔达和斯科特婚戒的翻版。

F.斯科特·菲茨杰拉德和泽尔达·菲茨杰拉德在法国蔚蓝海岸,1926年。

菲茨杰拉德夫妇过着速朽、轻佻的生活——他们花钱如流水,全年都在度假,毁坏酒店房间,整天烂醉如泥,跳舞,随随便便与朋友断交。他们的生存方式最终毁灭了自己。他们的时尚理念成为一个崇尚华丽和挥霍的时代的象征。

泽尔达1920年去纽约结婚前,过着南方美女的轻松生活。她带着一箱薄纱连衣裙和丝绒休闲长裤来到纽约。斯科特·菲茨杰拉德认定她需要更时髦的打扮。他让她跟随自己的老友玛丽·赫希去采买,后者领她见识了法国设计师让·巴度轻松的时尚、简洁的设计和完全现代而修长的轮廓。没过多久,泽尔达的都市衣橱成形了,小城长裤被彻底抛弃。她的卷曲短发烫成完美的波浪型,身穿镶亮片和毛皮的礼服出席派对,那些礼服的剪裁让她看上去像四季豆一样苗条,还衬出让人艳羡的平胸。斯科特则几乎一向身着三件套花呢西装,系领带,口袋里放着手帕;时髦的中分头涂了发蜡,更凸显他那种荧屏俊男的魅力。如同时尚形成他们的性格,帮助他们炫耀想要吸引世界注意的东西,时尚在他们的写作中也同样发挥了作用,其中情绪和个性与服装的描写有着微妙的平行关系。要了解菲茨杰拉德首创的“爵士时代”一词,时尚是关键。1925年,《了不起的盖茨比》在满目颓废堕落中出版,快活、渴望、辉煌和忧郁是该书的所有中心主题。那是一个被菲茨杰拉德夫妇人格化的时刻。

F.斯科特·菲茨杰拉德和泽尔达·菲茨杰拉德,1921年。

厌世、美丽和富有,是F.斯科特·菲茨杰拉德笔下有教养人群存在的目的。他描写毁灭的和神圣的。激情、炫耀、金钱和灾难是他笔下故事的招牌元素。泽尔达在城里乱跑,跳进华盛顿广场的喷泉,与丈夫之外的男人调情,同时在皮草和香槟上大肆挥霍,这已经成为1920年代漫画的标配。

但在现实中,泽尔达和F.斯科特·菲茨杰拉德的生活是灾难性的梦魇。斯科特·菲茨杰拉德四十四岁在好莱坞突发心脏病去世,那时他正努力当个编剧,并试图写完最后一部未完成的作品《末代大亨的情缘》。泽尔达四十七岁殒命于北卡罗来纳州阿什维尔高地医院的一场火灾,当时她正在那里接受精神病治疗。两人最后都未能活到颐享天年:斯科特·菲茨杰拉德从不认为自己作为作家留下了什么遗产,泽尔达则对自己的命运心灰意冷,这加重了她的精神疾病。

在斯科特·菲茨杰拉德的小说《人间天堂》里,他的自传性主角艾莫里·布莱恩证实了作者拥有的一些虚有其表的自我价值。“油头粉面”这一人格面具的人生哲学和风格,正是斯科特在现实世界中的追求。而这一人格面具在小说中的定义,绝对酷似他本人:“他衣着讲究,外表整洁,这个名称肯定来源于短发中分,油光水滑,循着时髦样式向后梳拢。”

本文内容和图片均来自《名作家和他们的衣橱》,较原文有删节修改,已获得出版社授权刊发。

原作者丨[英]特莉·纽曼

摘编丨肖舒妍

编辑丨王青

校对丨危卓