位于陕西省神木县高家堡镇东的石峁遗址,是陕北已发现的规模最大的龙山文化晚期的人类活动遗址。上世纪70年代,随着石峁遗址的发现,陕北也由此成为了中国文明和国家起源研究的焦点地带。石峁遗址由皇城台、内城和外城三部分构成,城内面积达400万平方米以上。通过碳十四测年法及相关考古学证据显示,石峁遗址拥有4300年的历史。

但与此同时,石峁遗址被严重盗掘,一直是考古工作者心中的巨大遗憾。事实上,石峁遗址的最初发现可以追溯到百年以前。作为中国已发现史前时期规模最大的城址,石峁拥有着太多值得去探寻的地方。

就在一个月前,陕西省考古研究院发布消息,位于榆林市府谷县田家寨镇王沙峁行政村寨山自然村的寨山石城被认定为石峁文化的次级聚落,首次全面揭露了石峁文化的大型墓地,墓葬等级区分明显。这一墓地的发掘,弥补了石峁遗址大型墓地被严重盗掘的重大缺憾,为丰富石峁文化和研究石峁政体提供了宝贵的墓葬考古材料。

一个在中国的版图上消失了4000多年的城池,究竟是一个什么样的遗址?历史上曾记载的三皇五帝,到底哪一位和石峁有着巨大联系?孙周勇说,“石峁具备了青铜器、城市、大型的宫殿,除了文字,早期国家所要具备的一切因素都有了”,并据此断定“石峁遗址是距今4000年前后在华夏版图上活跃的一支非常重要的政治力量的遗迹,在形态上已经具备了早期王国的必备条件。”在《4000年前的“皇城”》一文中,陕西省考古研究院院长孙周勇讲述了石峁遗址背后的故事。

以下内容经东方出版社授权节选自《知道中国》。摘编有删节。

《知道中国》,陕西广播电视台新闻综合频道编,东方出版社,2020年8月。

原文作者丨孙周勇

摘编丨安也

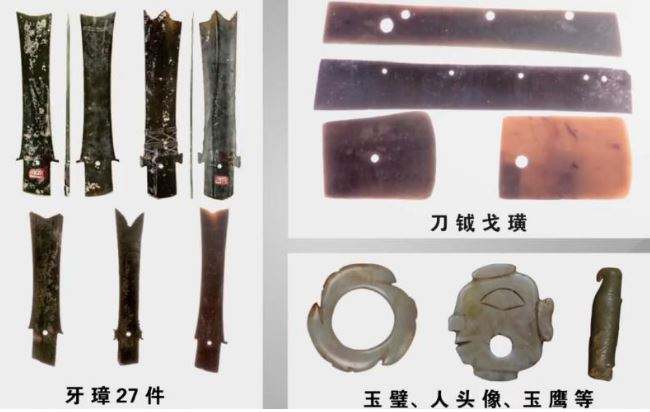

1975年的冬天,陕西省考古研究所研究员戴应新先生来到了榆林市神木县高家堡镇,他听说那里发现了很多玉器,他以高价收购玉器。十里八乡的老乡都聚集到了高家堡镇。戴先生以十倍的价钱收购玉器,老乡送来很多东西。戴先生后来回忆,他说他很遗憾,当时只捡选了127件比较精美的带回来了。这批玉器里特别引人注目的就是牙璋,牙璋被认作是中国早期国家政权物质化的象征。它的分布沿着整个东亚地区,包括二里头、齐家文化。在20世纪80年代中期四川的三星堆遗址发掘之前,这批牙璋是中国发现数量最多的玉器。

牙璋等玉器。

正是这批牙璋的出现,引起了人们对石峁玉器年代热烈的讨论。这批玉器是什么年代,它背后是怎么样的社会集团,有非常多不同的意见,有人说是商代的,有人说是西周的。石峁遗址位于陕西省榆林市神木县,在陕西的北端,从地理单元来说,在黄土高原的北端,在毛乌素沙漠的南缘。从地理区划来说,处于明长城的内侧。从这个传统的地理学意义上来讲,它处于一个非常敏感的区域,自古以来是一个兵家必争之地,是传统农业文明和游牧文明过渡的区域。

遗址所在的具体位置,是在黄河的一级支流叫窟野河和它旁边一条小河夹击的一个三角形的苔原之上。如果各位去过陕西北部,特别是榆林地区,当踏上这个区域的时候,你会觉得满目疮夷,特别是20多年前,整个是黄沙遍野。石峁所在的区域可以说沟壑纵横,支离破碎,谁也无法想象地貌这么破碎的一个区域,在4000多年前存在一个文明极致的国度、极致的国家政权。戴先生征集的这批玉器资料发表以后,学术界做了一些探讨,还引起了海内外的一些收藏家,特别是海内外的文博机构和科研机构收藏玉器的反思和追溯。

这里我要提到一个人,一个德国人,1929年就职于科隆远东艺术博物馆。20世纪20年代末期到30年代初期他在北京,他在书中记述了1929年的隆冬,在北京郊外见到了从榆林府来的四个农民,这四个农民带来一批玉器。他当时非常犹豫,非常纠结,要不要亲自去北京郊外见这四位农民,因为当时的国民政府已经沿路设卡盘查,严厉打击文物走私。而他又耐不住好奇心。于是他决定租用一辆摩托车去见见这几个农民,最后他征集到了大概42件玉器,其中最大的一件牙璋现在还珍藏于科隆的远东艺术博物馆。20世纪70年代戴先生资料公布后,人们将这两件事联系起来,陕西榆林农民带来的神物,很可能是石峁遗址出土的。在此之后我们发现在英国的大英博物馆,日本的白鹤美术馆,以及明尼阿波利斯博物馆等很多机构的收藏都可以追溯到石峁的玉器。但是直到20世纪80年代中后期,世人关于石峁遗址的所知还特别少。2011年,考古工作启动以后,我们再去追溯以前的资料时,发现在神木县的档案馆藏有一份资料。1958年陕西省第一次文物普查的时候,一个队员详细地记述了他们发现了一个三套城。在60年以后,我们的认识和1958年第一批的文物工作者有着惊人的相似。

而在这五六十年间,学者们关于石峁遗址的所知是瞎子摸象,只是摸到了一个局部,根本不知道规模到底有多大。有人详细地记述了这个三套城的规模,也提出了农业社区保护。但是很遗憾,当时正值“大跃进”期间,文物保护的建议也没有得到当地政府的重视。到21世纪的第一个十年,由于榆林地区经济的快速增长,涌现了一批私人收藏家。

神木县文博干部向省文物局报告,说是在神木一带,近些年发现了很多专门收藏石峁遗址出土玉器的个人藏家。我们在私人藏家那里看到了非常精美、数量非常庞大的玉器,包括早期的铜器铜环,还有一些彩绘的陶器。这批出土的东西,考古学家从专业的角度去观摩它的时候,敏锐地感觉到,这是一个需要我们特别重视的、应该重新回到考古学者眼中的遗址。这个遗址的规模远远超出我们的想象,但它究竟有多大?在真正的考古学工作之前,还很难去确切地知道它。从2011年开始,陕西省考古研究院和榆林市文博单位组成了一支队伍,对这个遗址进行了详细的勘察。

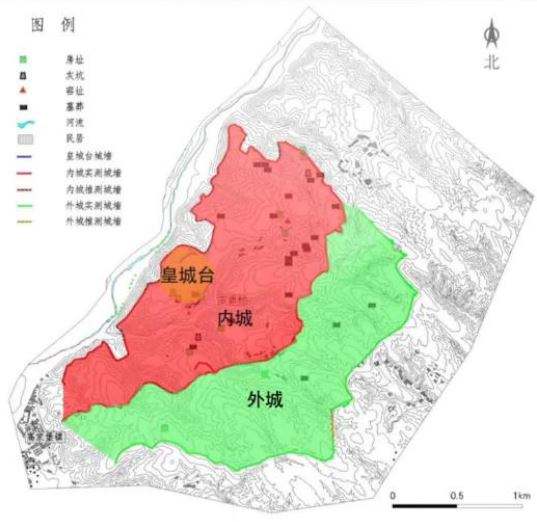

皇城台地图。

考古学就像破案一样,我们的工作其实很简单,原理也很简单,但是需要栉风沐雨,披星戴月,去踏遍每一寸土地,才能得到翔实的证据。经过这样的过程,在这个石峁村10平方公里的范围内,考古队员踏遍了每一寸土地。最后的调查结果显示这是一个三套城,它的核心区叫皇城台。这个皇城台的得名也比较有意思,老乡也不知道这个皇城台名字的由来,祖祖辈辈都这么叫。后来我们发现,老乡所讲的这个皇城台恰恰就是石峁遗址,王的宫城就是最核心的区域。

第二套城叫内城,内城区就是以皇城台为中心,以石墙为周界把它包裹起来。第三套城是把内城包括起来的,它是一个三重结构的城墙城池。经过我们的初步推算,这个城面积在400万平方米以上,现在看起来不大,但在4000年前,在整个东亚地区乃至世界范围内来讲,它是整个东亚地区规模最大的城池。皇城台,我们认为它是中国的金字塔,它在石峁遗址16个支离破碎的地貌单元里,是一个相对比较平缓的区域。无论你从何种角度去看,始终能够看见皇城台。皇城台作为遗址的核心区,作为高级贵族和王呈台阶状分布的的居住区,古人充分考虑了它的安全性和凝聚力。台顶面积是8万平方米,在台顶以下我们远远看过去,气势非常巍峨、壮观。台顶比较平整,周边能够看见台阶状的分布。

皇城台。

简单来形容皇城台,它顶小底大,周边鳞次栉比,一节一节错落有致的石墙把皇城台的台顶包裹了一圈,可以说是固若金汤,雄壮伟岸!顶部有大型的夯土建筑,可能是大型的宫殿,旁边还有一个数百平方米的池院,相当于蓄水类的设施。附近我们发现了鳄鱼的骨头,所以有的学者开玩笑说,这个池院是不是养鳄鱼的?大家都很奇怪为什么鳄鱼会出现在中国的北方,而且中国早期的鳄鱼普遍被鉴定为扬子鳄,是在长江流域生存的物种。它怎么突然会跑到北方地区?实际上这个也不奇怪。4000多年前只有在大型的遗址和贵族的宫殿或者墓葬里,我们才能发现鳄鱼,这些鳄鱼是从长距离贸易得来或者贡赋而来,代表了身份和等级。

皇城台三面临沟,一面通向内部,构成了自然的天险。它还有一条保存完好的黄龙大道,我们对其内部区域进行发掘,发现设计是非常精巧的。城门前有一个两千多平方米的广场,广场后面是瓮城。尽管有一个广场,却是一个半封闭的状态,只有门前是开放式的,进入城门后,广场逐渐缩小,走到皇城台的时候越来越狭窄,保证了皇城台的私密性。

皇城台内部建设。

在皇城台一处倒塌堆积物里,我们发现了一百多件薄骨。薄骨是什么?一般是羊或者牛的肩胛骨。薄骨上有很多烧灼的黑色小方块,烧薄骨是一种通过烧出的裂痕来占卜的宗教仪式活动。还有石峁的玉器,传说石峁的石头里有玉器,这也是考古工作者思考的问题,为什么石头里会有玉器?玉器现在仍然是奢侈品,如果把玉器作为建筑材料,放到石头缝里过于奢靡。后来经过科学的发掘,在倒塌的堆积物里发现了20多件玉器,印证了传说并非空穴来风。其中还发现了13件五六十厘米高的陶鹰。它的喙部用朱砂涂得非常精细,据我们推测,这些陶鹰可能是放在皇城台的边上,营造出皇城台的威仪感和仪式感。

石峁出土的陶鹰。

皇城台内还发现一类遗存,这几块石头看起来破碎不堪,却是解决中国冶金史问题的重要证据。我们发现了石头做的石坊,生产一种柄部带环的铜刀。商周的铜器非常精美,学界历来认为中国的青铜冶造业是从西方传过来的,石峁遗址的发现丰富了其传播路线。过去我们认为铜器是直接传到了中原腹地,这次发现证实了其实是经过中国的北端,沿着黄河南下再进入中原腹地。皇城台内还发现了大量陶瓦,现在看来是很普通的建筑材料,但是在中国古代,特别是史前时期,陶瓦产量不多,只有贵族才可以使用陶瓦。石峁遗址的陶瓦是目前国内发现最早、数量最多的一批陶瓦。

刚才说的是皇城台内部的发现,现在看看皇城台的外部。内外城是以2.5米宽、4至5米高、总长度10千米的石墙为中介,将遗址层层包裹起来。显然不是短时期能建起的工程,也不是石峁遗址内部居民能完成的工程,它是调动周边群体,耗费数百年才建起的城池。

石范。

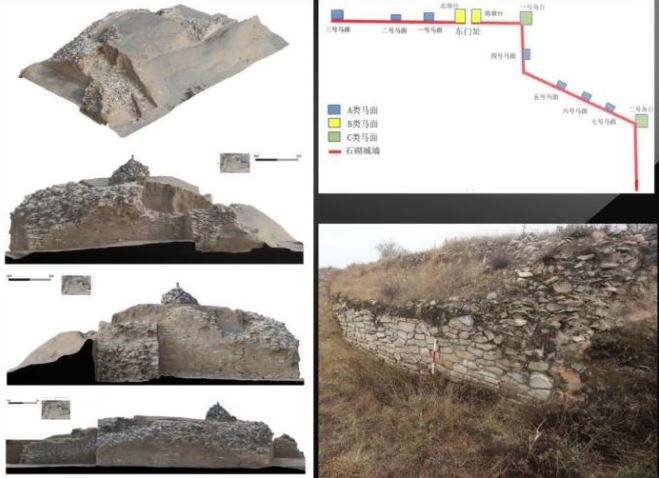

石峁最先引起学界重视的时候,考古发掘最先揭露出来的城墙是外城的东门,有人甚至欲称其为华夏第一门,表明了这是一处规模宏大的城池。当考古工作者第一次走进这个城池的时候,是一种瞎子摸象似的探究,我们最先考察城墙的角落。它的建筑技术非常先进,墙打磨得很整洁。地层学的证据证明了东门是公元前2200年左右修建的,大体结构是周边两道城墙,最中心的是两个用石头包裹起来的大夯土台子。

从城外进来要走一个S形的通道,南北是两个非常坚固的台子,后面有一个折进去的空间,类似于瓮城,延缓了敌人进入城门的时间。两边有两个门房,也是防卫设施。

东城门遗址。

还有一类设施——马面。马面就是西安城墙上的东西,这是中国冷兵器时代城墙上的一种必备设施,墙凸出去变为成组分布的登台,石峁的城墙上也发现了几组。马面一般认为是汉魏时期在洛阳城里发现的,所以石峁发现的这批成组分布的马面,可以确认为中国最早的马面。

马面。

石峁遗址内还有一类现象——杀戮祭祀。在东门的修建过程中,大量的人头被砍掉。我们最先发现的K1和K2两座坑特别有意思,这两座坑恰恰都埋藏了24颗人头。24在中国是一个非常有讲究的数字,让我们产生了很多的联想。经过人类学者的鉴定,这批人都是年轻的女性,头颅被锐器活生生砍下来,头部的枕骨部位有一部分被烧过。将这批人与石峁的DNA进行比对,发现她们的DNA结构不同于石峁人,这批人是来自石峁遗址的西北方——夏家店,很可能是石峁人潜在的敌人,也是防御的对象。

石峁的壁画也引起了我们很大的兴趣。从观者的角度来说,一进城门有一面墙,装饰得富丽堂皇。墙上的壁画都是几何纹的图案,颜色有褐色、红色、白色、青色。这批壁画是中国美术史上的重大发现,体量非常庞大,目前有300多片,修复完后大概有几平方米。用的颜料原料都是矿物原料,还有用软笔打底稿的现象,是中国艺术创造技法的先例。

石峁壁画。

石峁遗址发掘以来,很多学者对它的性质进行了探讨。这样一个在中国的版图上消失了4000多年的城池,是一个什么样的遗址?代表了一个什么样的集团?有一位学者最先提出来说,石峁遗址可能是我们寻觅已久的黄帝部族的都邑。从地理位置上来讲,它也符合黄帝部族在陕北高原活动的文献记载。从考古学者的角度来看,石峁究竟是一座什么样的城池?史前时期的很多历史人物并非空穴来风,太史公记载的三皇五帝,在考古学上或多或少都找到了其部落集团活动的影子。石峁遗址分布在黄河的西岸,山西中西部偏北的区域。目前学术界有三种说法:黄帝说、夏先祖说和大禹说,但还没有充分证据证明究竟是哪位传说人物。石峁具备了青铜器、城市、大型的宫殿,除了文字,早期国家所要具备的一切因素都有了。我们现在只能断定,石峁遗址是距今4000年前后在华夏版图上活跃的一支非常重要的政治力量的遗迹,在形态上已经具备了早期王国的必备条件。

石峁遗址很珍贵,我们也面临着非常大的保护压力,因为在国内,我们从来没有发现过这么大规模的古人遗存。该怎么去保护它?在陕北气候恶劣且变化无常的情况下,如何让它得到妥善保护,是考古工作者一直思考的问题。我们进行了微观的化学保护,也进行了最简单的墙体加固和修复。从1958年到1976年,戴应新先生第一次踏上石峁遗址,征集到举世瞩目的那127件玉器。到1981年,西安半坡博物馆对石峁遗址进行第一次正式的考古发掘。但现在石峁遗址还没能为世人所知,一个很重要的原因是区域生活条件非常艰苦。

2010年,我们去现场的时候,当地人住的仍然是窑洞,没有水,没有电,手机没有信号。手机只能挂在树上,下雨以后,老乡回去赶紧收衣服,我们赶紧爬出去收手机。考古条件非常艰苦,所以石峁到21世纪的第一个十年,才走到了世人的面前。为此我们很遗憾,因为它没有更早地为世人所知,没有更早地得到保护。我们又感到非常幸运,在我们国家实力越来越强的年代,在文物保护手段越来越先进的年代,考古工作者可以去发掘它,研究它,保护它,展示它。随着石峁遗址各项保护和建设规划及时跟进,《石峁遗址保护条例》正式颁布,管理机构日趋完善以及考古发掘工作不断深入,毫无疑问神木石峁将会成为从历史斑驳的缝隙间见识中华民族散落记忆的圣地。

石峁这座孤寂的石头城,已经前行了4000年。如今考古学家的脚步终于叩响了这片史前文化的圣地。经过持续七年的考古工作,对石峁遗址的年代、聚落结构、性质以及兴废的过程有了初步的了解。然而面对如此庞大的一个遗址,传统的考古手段显然已经不能满足需要,我们仍然处在一个瞎子摸象的阶段。虽然关于石峁遗址的认识,随着考古工作的不断开展,古动植物DNA环境等都取得了很大的进展,但是石峁内部具体结构、修建顺序、道路设施以及皇城台顶的大型工事建筑的分布情况,等等,仍然处于求证发现的阶段,我们目前只揭开了冰山一角,仍需要不断探索。

作者丨孙周勇

摘编丨安也

编辑丨罗东

导语部分校对丨陈荻雁