原文作者丨[法]贝尔纳·贝特朗

摘编丨安也

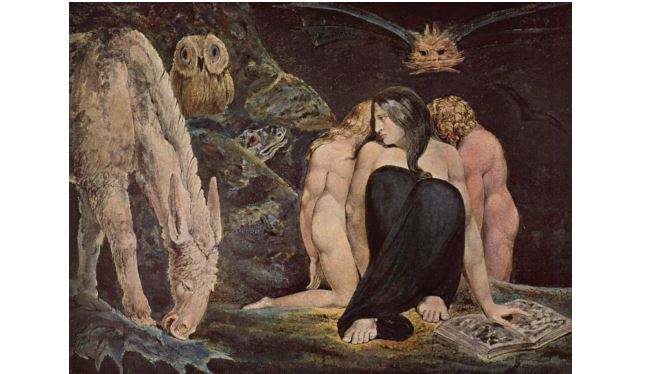

在古希腊传说中,三头三身的女神赫卡忒是不可抗拒的死神、无法战胜或无人能及的女皇、也是妖术、魔咒和女巫的守护女神。相传赫卡忒熟谙植物的功能,并把这一身本领传授给了喀耳刻和美狄亚,使二人成为了精通毒药之术的大师。

公元前399年,苏格拉底被毒参处死,柏拉图详细描述了摄入毒参引起的症状:“眼花伴随头晕、痉挛、剧烈的头疼、突如其来的发冷、呼吸困难和视力受阻,最终导致无可避免的逐渐瘫痪,直至死亡。”

在文学作品和历史资料中,与毒药有关的故事还有很多,而毒性也让众多的植物蒙上了一层神秘面纱。在神奇的自然界,许多植物看起来美丽而诱人,实际可能有着不小的毒性,比如土豆会导致恶心与腹泻,铃兰能引起心脏骤停……但有毒并不总代表着危险,它们也能成为人类的盟友,比如冬青可以治疗发烧与癫痫,洋地黄可以缓解蝰蛇的咬伤……要想“化敌为友”,就要深刻了解这些有毒植物背后的故事。

有毒的植物有什么实用的用法呢?它们又与我们的生活有哪些关系?我们应该如何理解“毒性”?在很多领域,我们每天都有分辨“好”与“坏”的需要。但对于植物来说,这些界限并非一成不变。可以吃的食物和有毒的食物?治疗性药物和摧毁健康的药物?想要准确辨别来自自然界的“危险”绝非易事。

正如科普作家、中科院植物学博士史军所说:“有毒植物总会被人贴上一个‘恶’的标签,恰如本书收录的清纯美丽但众所周知其毒性的曼陀罗、永远在有毒和无毒的界限之间徘徊的马铃薯,以及被误以为有毒实则无害的桂樱……植物是否有毒并不代表它们的善恶本性,生存是促使植物产生毒素、人类破解和利用毒素的根本动因。世上并无善恶,物尽其用才是生存之道。”

法国农民作家贝尔纳·贝特朗在其所著的《有毒植物志》一书中,专门讲述了那些“有毒”的或被人们误认为“有毒”的植物,讲述了与“有毒”植物有关的神话传说、奇闻逸事、民间用法等,并讲述了它们或辉煌或没落的前世今生。很显然,有些植物遭受了非常不公平的待遇,但其实它们在医学和药学领域发挥了非常重要的作用。

以下内容经生活·读书·新知三联书店授权节选自《有毒植物志》一书。标题为摘编者所取。

《有毒植物志》,[法]贝尔纳·贝特朗 著,欧瑜 译,刘冰审 校,生活·读书·新知三联书店,2020年9月。

有毒植物与文化和社会习俗密不可分

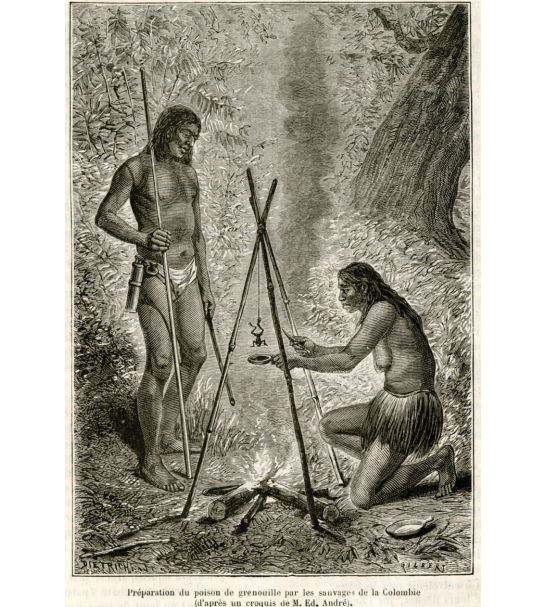

从历史上说来,每当提及有毒植物的使用,我们首先想到的就是狩猎和战争!武器——箭头、长矛或标枪的尖头,很早就被涂抹上被称为“慈姑毒”的物质,以增强杀伤力。这是一种极为普遍的使用方式,而各地的植物群中都生有美妙的毒物。在西欧,保禄乌头和白藜芦为高卢人所熟知;在其他地方(亚洲等),还有其他为人所知的可怕毒物,比如亚洲热带的箭毒木、加勒比海的毒疮树、非洲的大戟属或南美洲的马钱属,这些植物的萃取物被用来制成众所周知的箭毒。这或许是植物类毒药最早的使用方式,动物类毒药(动物的毒液)则要罕见得多。

白藜芦,一种非常有效的毒药。

以上并非毒药仅有的使用方法。今天,似乎所有的史前研究学者都达成了一个共识:我们的祖先曾经从事过复杂的灵修活动,修行过程中使用了精神类和致幻类植物(大量菌类)的提取物,因此,这些提取物很可能有毒。虽然这些用法仅限于某些萨满教徒或某些仪式(成年、死亡),但对这些危险物质的精准把握,尤其是剂量,似乎与这样的文化和社会习俗密不可分……

某些动物的毒液也被用作毒药。

在法国,洋常春藤和槲寄生等植物可能都扮演过这种角色,但具体的使用情况无从得知,相关的奇闻逸事也无从查证。相反,另一个领域则为考古学家留下了更多“清晰可读”的线索——医学。一些墓地中的尸骸会让人想到我们的祖先曾从事过复杂的外科手术,比如颅骨穿孔术。从技术角度来看,如果不借助精密的“外科工具包”,这种操作是难以想象的。工具包中很可能有剃刀和燧石解剖刀,还有麻醉剂、消毒剂和愈合剂,这些药剂全部由本地的草药商人提供。

为了支撑手术工具包的假说,历史学家们借助了对结痂痕迹的分析。当然,病患在手术过程中服下的药物完全无迹可寻,因为没有一种药物能够抵挡住时间的侵蚀,而对这些行为的研究也将成为永远无法得出确切答案的谜题。但我们依然可以看出,古人已经熟知这些物质的特性,并掌握了它们复杂的使用方法……

著名的箭毒,南美各种有毒植物的萃取物。

远古时期留下很多关于毒药使用的“鲜活”例证

随着社会的发展及人类的定居和金字塔结构的形成(首领在塔尖),权力的游戏展现出全新的维度。

可以想见,有毒植物在如此背景下找到了一个全新的和专属的表达空间——内部的权力争斗,因此,我们所说的是有毒物质的纯政治性用途。毒药可以用来铲除敌人和反对者,可以让摇摇欲坠和饱受争议的政权站稳脚跟,可以除掉叛乱的首脑——其效果可与沾满牺牲者鲜血的冷兵器媲美。一些人因此认为,使用毒药这种用来达到鲜少名正言顺之目的的方法,或许具有更多的正当性!这就等于忘记了受害者蒙受的痛苦,但我们的目的并不是“比较”各种杀死他人的方法。这个问题我们点到为止……

远古时期留下了很多关于毒药使用的“鲜活”例证。

首先是神话,为我们提供了数不清的例子。在古希腊,三头三身的女神赫卡忒(Hécate)熟谙植物的功能,尤其是植物的魔力……后来,她把自己的一部分本领传授给了喀耳刻(Circé)和美狄亚(Médéa),令两人成为精通毒药之术的大师。喀耳刻成了名副其实的古代女巫,一种毫不起眼看似无害的植物——欧洲水珠草(Circea lutetiana)的名字就来源于她,这是一种在法国所处的纬度地区极为常见的植物……荷马将这位首席女巫称为“polupharmakos”,意思是“毒药女巫”!

我们都记得奥德修斯(Odyseeus)在登上喀耳刻与一群猛兽居住的岛屿时所遭遇的不幸——难挨的孤独让美丽的喀耳刻郁郁寡欢,几欲求死;她爱上了奥德修斯,为了把爱人留在身边,喀耳刻用魔法把随行的船员变成了猪崽。奥德修斯奋起反抗,用赫尔墨斯(Hermès)送的“生命草”(又叫“魔力草”)躲过了喀耳刻的巫术,达成了自己的目标!喀耳刻眼见着自己无法将奥德修斯彻底束缚在身边(但她还是把奥德修斯留在岛上同居了一年),美丽的女巫最终决定放弃自己的意愿,并用一种以植物制成的香料让变成猪崽的船员们恢复了人形。根据神话的叙述,喀耳刻使用的是天仙子、曼陀罗或颠茄。

在希腊神话中,女神赫卡忒熟知植物及其神奇用法。

虽然几经规模浩大的研究,但人们始终未能揭晓魔力草——这种能够抵抗魔法的植物的身世之谜。这种寻常的“女巫之草”继承了古希腊阿波罗神女祭的名字,但是再没有人知道它的真实特性或使用方法了!人们是否对这种解毒药趋之若鹜呢?就让我们看一看吧!美狄亚——赫卡忒的学生,喀耳刻的侄女,了解关于不祥之草的一切。半人马希龙(Chiron)是一个对治疗性植物了如指掌的人,而美狄亚则是邪恶版的希龙。这位科尔喀斯的公主美狄亚,爱上了前来寻找金羊毛的伊阿宋(Jason),她用魔药帮助英雄伊阿宋战胜了守护金羊毛的恶龙,就这样,美狄亚嫁给了伊阿宋。但善妒的她为了铲除情敌,用下毒的方法犯下多桩罪行。

伊阿宋厌倦了美狄亚残忍的个性,最终离开了她。美狄亚因此大怒,摧毁了身边的一切,甚至还杀死了自己的两个孩子!关于魔力草,历史学家们也没能破解希腊剧作家对植物做出的描述。奥维德(Ovide)、罗德岛的阿波罗尼奥斯(Apollonius de Rhodes)等人都提到了乌头、颠茄、欧茄参,但颇为详细的植物学描述并不能对应上述某一种植物的现实特性……似乎同一类描述包含了好几种植物!

因此,泰奥夫拉斯特(Théophraste)笔下的魔力草长着黑色的根须、白色的花朵和形似蓝瑰花叶的叶片;迪奥科里斯(Dioscorides)则将魔力草的叶片比作偃麦草的叶片,只不过“更大且下垂”!在他们的描述中,只有花的颜色具有共同之处:欧洲水珠草具有白色的小花!

虽然我们无法对这种能够抵挡美狄亚邪恶巫术的植物做出相近的描述,但对女巫在采摘草药时施行的仪式倒是有些了解:“朝向星空伸三次胳膊,在原地转三圈,将头发淋湿三次并叫喊三次。”这是奥维德在《变形记》(Métamorphoses)中的描述。从普通医学,尤其是下毒的角度而言,这种仪式具有极为重要的意义——我们在有关欧茄参(大概算是最知名的巫术植物)的专题篇章中还会谈到这一点——仪式的目的在于增强植物的效力,这些在特定情况下采摘的植物可能拥有完全不同的效果。

欧洲水珠草,名字源于一位女巫。

诸神使用的植物当然也会为凡人所使用,往昔的毒物名单与今日的几乎一样,我们的植物群几乎没有发生改变,秋水仙、颠茄、天仙子、毒参、藜芦、乌头、罂粟等都榜上有名。名单上还有各种菌类,比如毒鹅膏、豹斑毒鹅膏菌和毒蝇鹅膏菌。

欧茄参是一种极具象征意义的植物,因为它的根部可以呈现男人或女人身躯的形态。

在尘世,一如在神界,毒药很快就成为小故事和大历史中不可或缺的元素。毒药可以成就花样繁多的复仇,无论是由心灵的苦楚引发的,还是跟追寻和保有权力相关的。我们很容易想见,在亚历山大港、君士坦丁堡、底比斯的宫殿里毒药盛行的情形,或许在城市的贫民窟和乡间也是如此,但历史直接忽略了后一种存在,实为憾事!

历史上的毒药:苏格拉底被毒参处死

关于古罗马时期执行死刑的方法,苏格拉底之死堪称绝佳例证,自那以后,毒参的大名就深深地刻在了我们的记忆和文化之中……此后还有很多犯人都遭受了毒参的刑罚,只不过没有在历史上留下回声…… 还是在古罗马,利维亚(Livie)的大名尽人皆知,她为了让儿子提庇略(Tibère)登上最高权力的宝座,把碍事的人一一铲除。利维亚是奥古斯都(Auguste)的第二任妻子,她一心想要把罗马皇帝的合法继承人一个一个地全部铲除,就连皇帝本人也未能幸免。提庇略最终被卡利古拉(Caligula)背叛。卡利古拉的妻子试图让卡利古拉饮下一杯掺有毒疮树毒素的马奶,虽然他侥幸逃过一死,但最终在疯狂中殒命……

毒参,苏格拉底自尽时所用的毒药。

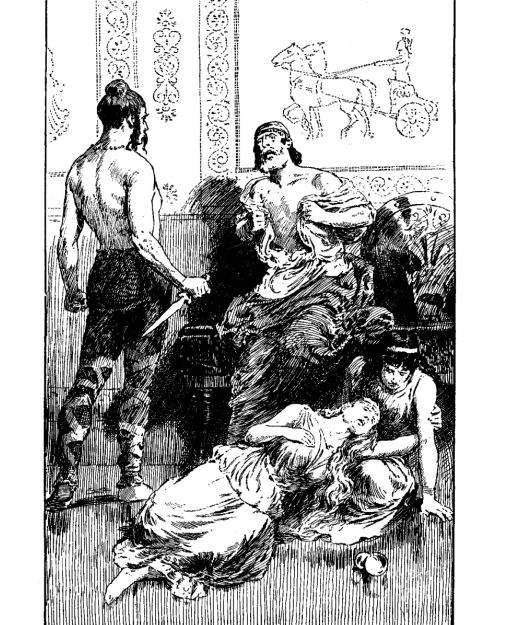

如果妻子们不亲自下手,她们就会求助于大名鼎鼎的投毒师,洛库斯塔(Locuste)就是其中的一位。这个毒艺超群的女人曾满腔热情地为小阿格里皮娜(Agrippine la Jeune) 及其子尼禄(Néron)效力。洛库斯塔为小阿格里皮娜毒杀了克劳狄(Claude)和他的几名亲信;因为担心尼禄可能遭到报复,洛库斯塔又毒杀了不幸之人克劳狄的儿子布列塔尼克斯(Britanicus)。

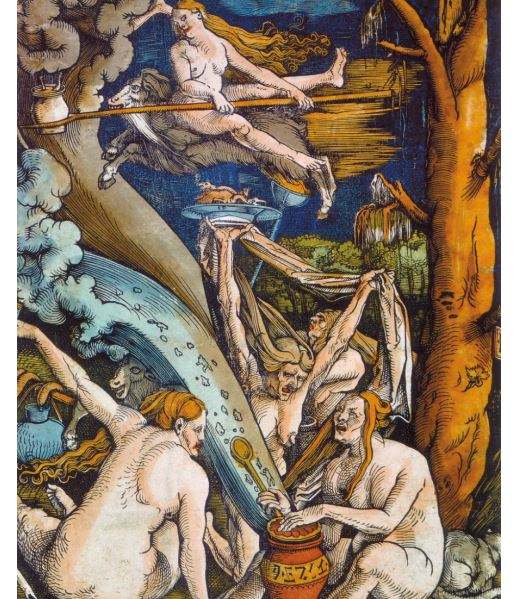

了解有毒植物用法的女性往往被视作女巫,洛库斯塔就是其中之一。

下毒的做法太过常见,以至于似乎已为当时的社会习俗所接受,至少这种做法已经成为权谋和死亡游戏的一部分,游戏的主导人深谙其中的规则——或许每个人都会寻求自我保护。在这些人当中,手段最高明的无疑要数米特拉达梯六世,他在公元前170年至前150年统治着黑海沿岸的本都王国,“人工耐毒性”(“免疫”的近义词)就源自他的名字!

这位本都王国的统治者发现,可以通过类似顺势疗法的日常摄入方式,让身体习惯于毒素的存在,从而让自己对毒素免疫。但这个因直觉而生的概念最终还是背叛了它的主人:被庞培(Pompée)打败之后,米特拉达梯六世为求一死,服下大量曾使他免遭其害的毒药;而辛酸讽刺的命运提醒着我们大自然对于君主们种种心思的嘲弄——真是自以为是的君主啊!时间如梭,风尚习俗却几乎没有改变,或许这是较为平静的时期,但一切都未可知!

国王米特拉达梯六世找到一种令自己身体对毒药免疫的方法。

在中世纪,女仆的服务被用于特殊目的(有时是难以启齿的目的)的例子不胜枚举,这些精通剂量的女仆对药物和毒药之间的微妙界限了如指掌。我们都知道这类事件的结局,被诬告为女巫的女仆被送上了火刑架!她们中的绝大多数都不该被如此对待,但因对植物透彻的了解而拥有的制毒能力为教会所不容,于是,教会设立了最恐怖的审查机构——宗教裁判所。

毒药之间的竞争:波吉亚和美第奇等家族以用毒而闻名

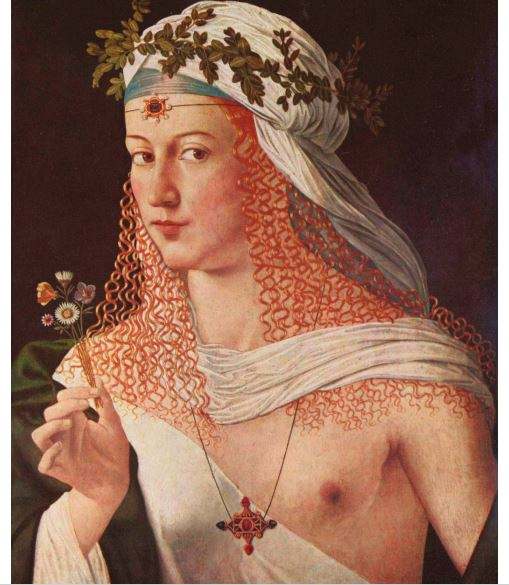

毒药的知识就在这些不公正的屠杀中幸存下来,文艺复兴的到来使得毒药的历史得以延续。在这一时期,出现了波吉亚(Borgia)和美第奇(Médicis)等以用毒而闻名的家族,他们的名号几乎成为“下毒”的同义词。但此时,常见的毒药已经很容易被发现和识别,植物毒药失去了自己的“专属”特性,其竞争对手也开始绞尽脑汁地完善自己的毒药功效。于是,在不总是无辜的受害者身上,开始了一些被认为毒性效果倍增的复杂制剂的测试……

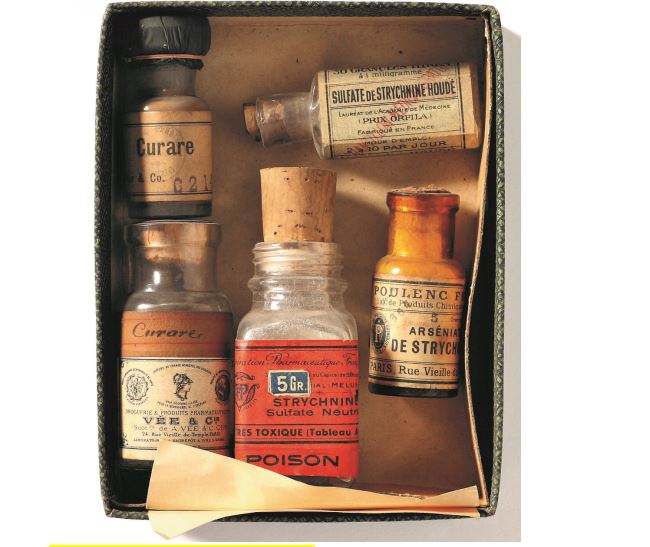

卢克雷齐娅·波吉亚,其家族以政治性用毒而著称。

出乎意料的是,就在植物占据毒药领域头把交椅的时候,矿物以势不可挡的态势将植物赶下了宝座,砷、铜(铜绿)、水银、铅、银与颠茄、天仙子、毛地黄,或是令人生畏的毒参结合在一起。时间一去不复返,有毒植物已经辉煌不再。工业时代的迅猛发展将文艺复兴远远地抛在了后面,标志着分子化学降临,随后确立了其霸主地位,包括毒理学在内。但我们依然可以从历史上几个悲剧性事件中看到植物毒药的身影。“一战”期间的化学武器所使用的蓖麻毒蛋白(从蓖麻子中萃取的一种毒性蛋白,参见蓖麻专题章节),堪称最令人毛骨悚然的例子。渐渐地,化学取代了植物在下毒这一特定领域中的地位,一如其在人类健康、卫生和农业领域中的影响,并伴随着前文述及的各类后果。

砷渐渐取代了植物类毒药。

实际上,历史向我们证明,在一段时期内曾成为男性附属特征的毒药,是一种不可落入所有人手中的重要事物。虽然大自然懂得如何掌控自己生产的生物毒性,但人类科学似乎无法散播超过我们这颗蓝色星球所能容忍的上限的毒药剂量。面对这一状况,植物毒药显得手无缚鸡之力,我们不禁自问:是否依然有必要为植物毒药恢复往昔的盛名?

原文作者丨[法]贝尔纳·贝特朗

摘编丨安也

编辑丨罗东

导语部分校对丨陈荻雁