面朝大海,春暖花开。这是光头画家方力钧现在的生活。宋庄工作室外有湖,院里种菜,他坐在地上,眯起眼在阳光中懒洋洋地笑言,“这样才像农民嘛”。

工作室100米外,一座座高楼正拔地而起。方力钧说自己会选择坚守在此,“没有什么世外桃源”,画画的意义在于,直面个人现实生活中的真实“处境”。

从1989年开始,方力钧凭借“光头”油画符号活跃于中国乃至国际当代艺术舞台。一个个张大嘴的光头似乎在嬉笑着为童年、历史以及现实处境呐喊。中国“当代艺术教父”栗宪庭为其贴上了“玩世现实主义”的标签。

此后,方力钧保持着批判者的姿态,画水、画鲜花、画云、画婴儿、画珠宝……最近又参与“当代水墨”的展览和拍卖。尽管遭受“复制消费符号”的质疑,“光头”还是“潜伏”在水中、鲜花中、婴儿、水墨草稿中。

在方力钧“消费”自己符号的同时,也被现实社会消费着。

“我不可能永远坚持所谓的符号。当然别人也不要妄想剥夺我使用自己符号的权利。”

6月,作为众多“平行展”之一,方力钧将携最新个展“处境”亮相“地球上最重要艺术展事”威尼斯双年展。距离他首次参加这一展览,整整过了20年。

1993年,《纽约时报杂志》封面刊登了方力钧笔下打哈欠的光头形象,与崔健的音乐、王朔的小说一道,成为西方人眼中中国的时代标志。20年后,方力钧的“处境”如何?或许时间会给出答案。

画家:符号权利不容剥夺

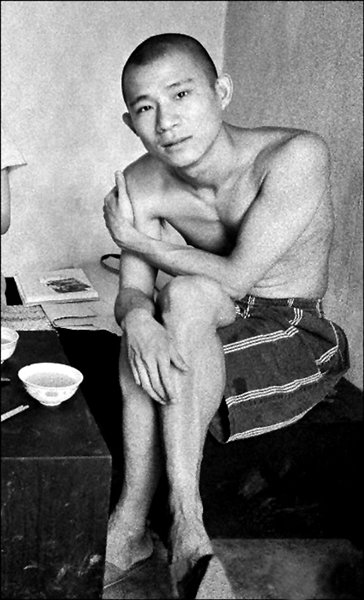

1992年住在“圆明园画家村”的方力钧。李江树 摄影

“现实中的经历,有痛感的生活,是艺术家创作灵感的源泉。”

与现在孩子教育方式不同,方力钧称自己是放养长大的,是“野生的”。

1963年,方力钧出生于传说中“邯郸学步”的学步桥附近。1966年“文革”开始后,这个胆小的孩子,也会与同龄人打架。打架的起因往往是方家的家庭成分——富农。

方力钧的童年记忆中有属于那个年代特有的创伤。4岁时,家的后墙被邻居写上巨大的“方地主”,孩子们经常聚集窗外高呼“打倒方地主”。1969年6岁的方力钧路过批斗大会,远远随着大人们冲台上批斗对象高喊“把他吊起来,这个老家伙”。走近才发现“老家伙”是自己的祖父。

从转干毕业生下放成火车司机的父亲,为了不让方力钧打架,把他交给工会里的“右派”曹震环老师学画画。6岁的方力钧第一次拿起画笔,临摹样板戏连环画《红灯记》。

“现实中的经历,有痛感的生活,是艺术家创作灵感的源泉。”多年以后,方力钧认为画画给了他发泄童年伤害的出口。

先后从河北轻工业学校陶瓷美术专业、中央美院版画系毕业后,“骄傲”的方力钧选择做一名自由艺术家。当时这种以自由名义放弃体制内分配的人,被称为“社会盲流”。

1989年,方力钧搬到了圆明园和颐和园之间的一亩园工作室。1990年7月,方力钧和田彬又搬到了福缘门西村。这里就是后来的“圆明园画家村”。

体制外“盲流”的生活虽然洒脱却必须忍受物质上的贫困。最穷的时候,方力钧在临近的北大、清华校园卖过明信片,也和哥们田彬、杨茂源到大连临摹过安格尔的裸女商品画以及部队军用教学图赚钱度日。实在没钱了,去栗宪庭家混饭吃也是不错的办法。

回想当年的“非主流”选择,方力钧说,“那时考上中央美院很难,毕业后的骄傲是可以想象得到的,就想先野一段时间。过一段时间后总会有体制、单位接收。实在不行,再走机会主义路线。”

这样的选择很快就被验证是正确的。“我脱贫是在1992年。”澳大利亚的“中国新艺术展”让一个澳大利亚人花4500美元买走了方力钧几幅素描。此后,他再也没为卖画发过愁。

1993年的威尼斯双年展上,方力钧第一次来到欧洲。尽管是沾了“第三世界”的光,光头形象还是让方力钧成为展览上最惹人注目的中国画家之一。尽管饱受质疑,这一符号仍沿用至今。“我没什么困惑。我不可能永远坚持所谓的符号。其实我也画了很多带有不同符号的画。当然,别人也不要妄想剥夺我使用自己符号的权利。”

声名鹊起,画价自然扶摇直上,直到2006年,方力钧、王广义、张晓刚、岳敏君作品在国内外拍卖市场上频频突破百万元纪录,中国当代艺术开始从灰姑娘摇身变为公主。而王、张、方、岳四人更是被媒体借用当时流行偶像团体的名字,命名为“当代艺术F4”。

20年后,方力钧依然活跃在威尼斯双年展的舞台上,今年6月1日他将携新作向世界展开他以及中国当代艺术、中国当代社会的一段“处境”讲述。

商人:想过“算计”的生活

2001年,方力钧(左一)与王广义(左二)在北京现代城茶马古道餐厅开张仪式上。

“以前我是以文养商的标兵,但现在不同,艺术创作与餐饮收入的具体比重我还真说不出来。”

在当代艺术圈,除了画画,方力钧最出名的身份是“餐厅老板”。他经营的“茶马古道”、“岳麓山屋”早已闻名京城。

“画画之外,自己也想过正常人的生活”。其实,方力钧的创业之梦由来已久。

20岁那年,方力钧从河北轻工业学校毕业后被分配到刚组建的邯郸市广告公司工作,参与谈判、设计、制作广告。一年后,方力钧辞职试图筹划铁路广告公司,未果。此后又与友人尝试生产工艺美术品,失败。

血气方刚的创业行为屡屡受挫,方力钧决定重拾绘画,考入中央美院,这才有了他后来在当代艺术界的功成名就。

在艺术上成功后,方力钧还是开起了餐馆。“开餐馆是希望每天去算计,花了多少,收入多少。这样可以始终将自己置于正常人的生活范围内。”

从事餐饮之初,也会拿卖画的盈利去补贴,不过很快方力钧就成了一名成功商人。

“以前我是以文养商的标兵,但现在不同,艺术创作与餐饮收入的具体比重我还真说不出来。”

事实上,作为成功商人必备的精明,早就体现在画家方力钧身上。

年轻时的方力钧最想画水和光头。但他预见到,作为一个年轻艺术家,急需一套视觉效果强烈的作品确立地位,光头是必须的。

“除了理想之外,必须要考虑到理想实现的可能性。”

同样,在圆明园画家村那段时间里,方力钧没有像其他同道那样将作品“贱卖”。因此,1992年西方第一次展览中国当代艺术时,他的作品是最多的,留给西方人的印象也更深。

方力钧说当年忍受一时的穷困是直觉给出的判断,“当时卖作品很困难,能卖也非常便宜。那种便宜,不能给你提供任何积累,不能形成积累就是白费,没有任何收益。”

现在年至“知天命”,方力钧打算逐渐从商业领域退出来,尽可能地放下除了艺术家以外的各行各业的头衔,“退休了,就尽可能退下来。”

父亲:野爸爸与大画家

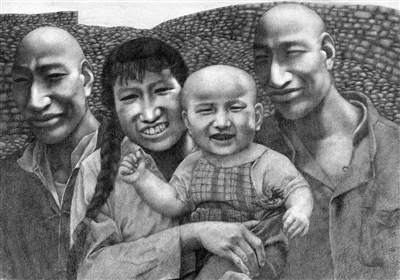

2005年后女儿诞生使“婴儿”和“白云”成为方力钧作品新题材。

“女儿画一张画的颜料够我用一年的了。她那个气派与我们完全不一样。”

画家方力钧、商人方力钧,都很成功。方力钧说不清这是源于天性本能,还是后天学习。但对于父亲的角色,方力钧直言“做得很差”。

“我女儿都长那么大了,跟我很亲。”这位成功人士在谈论艺术、功名话题时表情总是波澜不惊,甚至会带着调侃语气。谈起女儿,流露出本真的喜悦和愧疚。

2005年,方力钧年过四十。在光头符号创作达到高峰之后,女儿诞生带来的喜悦感受让“婴儿”和“白云”成为全新题材。此后的画作中,总会用细腻、安静的画面衬托着幼小纯净的生命。

喜悦之外,功名“套牢”下的创作与社交占据大量时间,方力钧有了无法经常陪伴妻儿的无奈,“这方面我做得非常差,没有时间陪她们。我女儿都说:野爸爸,野爸爸不回家。”

好在女儿也喜欢画画。方力钧总会骄傲地称赞女儿画得非常棒。“我说女儿是大画家时,她会说,爸爸才是有名的大画家哦。”

一个画画的细节让方力钧感到两代人已经有了“代沟”。女儿会到方力钧的工作室画画,面对画布大胆泼洒色彩。“她画一张画的颜料够我用一年的了”。方力钧说自己这一代是穷过来的,即使现在用颜料都很拘谨,“每天画到下班时,用不完的颜色我会非常心疼,会利用剩余的颜色再起张画。”

女儿不同,生下来就什么都有,“她那个气派与我们完全不一样。”

画家的女儿在教育方面也不能免俗,“女儿每天都被妈妈打扮成公主,也要和其他小朋友一样上钢琴、芭蕾课。”相比而言,方力钧更喜欢自己小时候的“野生”状态,生命本该如此。而他对女儿最大的希望也如天下父母般朴素:健康快乐就好。

“我可能是只田鼠,只能在这块土地活着”

“我没什么困惑。我不可能永远坚持所谓的符号。当然,别人也不要妄想剥夺我使用自己符号的权利。”

新京报记者 秦斌 摄

1992年方力钧卖出的素描(绘于1988年)之一,澳大利亚悉尼新南威尔士美术馆收藏。

1993年,首次参加威尼斯双年展的中国艺术家,后排为方力钧。

2012年方力钧创作的水墨小稿(24.6×33.5cm)已被当做“新水墨”作品。

光头,招风耳,挤眉弄眼,拍照瞬间摆出各种姿势。方力钧就是自己绘画符号的最佳代言人——泼皮,玩世。这个符号曾刊登在《纽约时报杂志》封面(下图)。作为国内最早走上国际艺坛的艺术家之一,虽然说方力钧的走红有时代因素,但也与其个人在绘画世界、在为人处世方面的经营不无关系。说起成功,谈起国际关注,方力钧很自信,“独一无二,自然会被揪出来”,但同时强调“你必须要考虑到效率,什么方式是最有效的。”

国际路线 独一无二就会被揪出来

新京报:6月你的个展“处境”要参加威尼斯双年展平行展,同时平行展上还有吕澎策展的“历史之路——威尼斯双年展与中国当代艺术二十年”。20年中国当代艺术家的国际之路,你最具代表性。现在回忆参加1993年威尼斯双年展印象最深的是什么?

方力钧:那是我第一次出国,也是第一次参加国际大展,挺狼狈的。当时我们穷、语言不通、没有参展经验,不懂规则。奥利瓦、栗宪庭也都是搞批评的,没做过画廊,同样没有经验。整体来说很业余。好处是见到了大量以前在画册上看过印刷品的原作,对整个西方艺术直觉上的认识也是从那时开始的。

新京报:那时参加1992年、1993年国际大展的艺术家不少在参展后就留在国外了。有没有想过如果你那时出国,现在会有何不同?

方力钧:人看着一样,但“动物属性”不同。留在国外的可能更雄壮一点,是天上飞的鹰,我可能是只田鼠,只能在地底下趴着,在这块土地活着。我在中国生活,在我熟悉的生活里创作,这样很好。这可能是自己的命运吧。有人喜欢跟自己的命运抗争,我可能比较早地向命运投降了。这些年来,我所做的只是想试试在我这命定中还能做些什么。

新京报:有人曾说,你的成功不是必然的,除了天赋,也有运气。其中1993年开始登上威尼斯双年展,很快被国际社会所认知,“国际路线”走得顺畅。

方力钧:大熊猫在山里自生自灭,它招谁惹谁了,却也走上了“国际路线”。一个艺术家吊儿郎当的,在胡同里,吃亏就哭,占便宜就乐,就是为了表达而创作。只要你独一无二,也会像大熊猫那样被揪出来,走“国际路线”。就算你天天坐头等舱,与大美术馆馆长坐一起吃饭,但做的是垃圾、是臭狗屎,你也没机会。

新京报:“处境”这个展览主题意在呼应自己这20多年来的国际之路?

方力钧:这只是一个主题展,作品是近期创作的一部分。此次威尼斯上将展出十多件作品,在那边算大展了。至于展览名称,我们一开始定的名字太悲观,所以就选这个显得中性一点。

新京报:今年威尼斯双年展上除了国家馆,还有8至10个中国项目的平行展,被认为是“中国制造”泛滥。你怎么看?

方力钧:威尼斯双年展还是地球上最重要的展览,参展是艺术家创作之外最大的梦想。项目多、观众多,反馈畅通,增进互相理解,这是好事。它让关心中国当代艺术的、或者讨厌中国的,都能从中得出自己的评价。

当代水墨 中国艺术家竞争比较残酷

新京报:近期你的作品参加了“再水墨”展,此前你的水墨作品也被列入中国嘉德“水墨新世界”专场。你对当代水墨的态度是怎样的?

方力钧:我不知道什么叫“当代水墨”。我只是平常用水墨画些小稿、草图,有时候是打发时间,有时候是为了记录记忆。哪里知道画完草稿,还有“当代水墨”在等着你。如今大家都在提“新水墨”,我相信现在有很多艺术家就会在家里画新水墨。但当水墨画完了,又可能发现大家在提“新写实油画”了。你永远去扑,永远也扑不到什么。

新京报:但现在很多市场人士在说,继当代前卫艺术之后,学术和市场关注的重心已经投向了当代水墨。

方力钧:判断市场这不是我专业领域。按照生活习惯来说,纸本的东西本来就适合收藏。这没有所谓的回归或者说找到新的卖点。只是当时情况好的时候大家都不屑于做这个,现在处于调整期了,大家就想到了水墨这一块。

新京报:这表明中国艺术市场比较逐利?

方力钧:这只能说明中国艺术家竞争比较残酷。

新京报:说到当代艺术调整期,你感觉近两年西方批评家、艺术经纪人、媒体对你的关注有减弱吗?

方力钧:事业红火的时候,投机分子是会多一点。形势特别好的时候,真是太烦了,有各种各样的人进来,有各种各样的伪装,为了应付接待或者躲避接待都是辛苦的事。

现在有调整过程,对艺术家来说是件大好事。市场没那么肥了,机会主义就会大大减少。回到常态,可能短期对一些艺术家、艺术经纪人有些损失,但长远来看,这种状态最健康。

艺术市场 不要将商业想象成恶魔

新京报:今年年初你与品画廊的合作到期。6月的威尼斯双年展项目是你和双百画廊合作的。而双百画廊还没有开馆,为什么选他们合作?

方力钧:在与品画廊合作结束之前,双百画廊就来谈过。到期后算是顺水推舟。

新京报:作为成功艺术家,你选择合作画廊的标准是什么?

方力钧:我选择与老朋友合作,与自己接触过的画廊合作。那是基于互相信任。有点像家人或朋友的关系,会让人舒服点,不是除了分利润外就没有任何交流。

当然,在国内有品质、又能做事的画廊还是很多的。

新京报:据说双百画廊是湖南电广传播旗下的,最近湖南电广、侨福集团都以大资本运作画廊、艺术空间。怎么看现在的艺术机构已经进入大资本时代?

方力钧:自从有了艺术品买卖后,艺术品与商业就是共存的。资本与艺术创作有可能搭配得非常好,但也可能会出问题。不要将商业想象成恶魔。

新京报:能谈谈你的作品第一次拍出百万时的感受吗?

方力钧:我运气比较好,价格是一点点涨上去的,不是横空出世,没什么刺激的。

新京报:那这两年知道自己的作品流拍时又是什么感受?

方力钧:作品也不是自己的,价格卖多少、流拍了,自己也不能控制,关注也没什么用。

其实,流拍很正常。不要说我们这些在世艺术家会流拍,世界上经典艺术家的作品也都会流拍。

新京报:你自己也会从拍卖会上买东西吗?

方力钧:看到有好的画就买两张,包括年轻艺术家或者老师的作品。其实做艺术品投资受益最大的是收藏家。有能力、有运气,做收藏家是最好的。

成功秘诀 必须要考虑到什么是最有效的

新京报:自中国当代艺术市场化后,尽管你有不同的创作系列,但光头形象仍时不时出现。为此有不少批评认为你的创作是一种艺术符号生产?

方力钧:艺术家通过各种手段从自己符号中获得利润,那是他的权利。这种权利,我始终是可以保留的。我是不是使用这种权利是我的意愿。这不是别人说两句为什么重复,就可以左右的。

其实在艺术史上,有些非常伟大的艺术家,在晚年或成功的时候受到了非常多的责难,类似安格尔、贝多芬,他们的处境很糟糕。很多人去攻击他没有创新、保守。但过了那个时代后,我们发现在人类文明史中,他们是最伟大的艺术家,是最了不起的天才。

我们在世时,并不是所有的责难都是对的,并不是说有人能指出别人的缺点,他就是伟大的。

新京报:你说自己年轻时水和光头都是你想要表达的元素,但觉得作为一个年轻艺术家,首要的还是先做视觉效果比较强烈的作品为妙,就把工作顺序先安排在光头这一部分,等以后你的名字足够吸引别人的注意力了,再回头画那些视觉不那么强烈的。

方力钧:除了理想之外,你必须要考虑到理想实现的可能性。就像上厕所时,要考虑准备卫生纸。生活中的小事都需要这样安排,面对那么大的事业,更要有条不紊,这是最正常不过的。

新京报:这种感悟是你当时就有的,还是后来总结的?

方力钧:我不知道这是怎么来的,是遗传还是社会的潜移默化。其实这也是我做这个展览的兴趣之一。自己对自己的认识,有时候并不像你已经做过的事情那样清晰。大部分你能看到的都是结果。

新京报:当时在圆明园画家村,你并没有把作品卖给私人。你当时有个解释是说通过卖作品,自己会有一种依赖性。生活有点窘迫就卖作品,不能专注于创作。但同时我看到另外一种效果,就是第一次西方展中国当代艺术的时候,由于你没有随便出售作品,能展出的作品是最多的,西方对你的印象更深。这个效果是当时就考虑到了吗?

方力钧:你必须在你一时的困难和一辈子困难之间做一个选择。能忍受一时困难,可能是为自己的将来做一个好的铺垫,主动性在自己手里。

另外,当时在北京,整个社会气氛非常压抑。我想政府也不会让人民长期灰头土脸,愁眉苦脸地生活。我判断大概两年到三年的时间,有可能出现这样的情况:社会开放起来,展览多起来,交流多起来,机会也会多起来。后来的发展基本上跟我的判断差不多,整个形势全变了。

新京报:一开始,你的作品先被专业的博物馆、美术馆收藏,然后再流通到艺术市场,这也是你成功的策略吗?

方力钧:你必须要考虑到效率,什么是最有效的。在同样的时间里,我用低于卖给私人藏家好多倍的价钱,把作品卖给公共美术馆。而其他人为了高价卖给私人。区别显而易见。在美术馆,每年有上万人,或者说有很多重要的人能够看到这个作品。但卖给私人,私人把作品收藏在库房,可能永远不再拿出来,永远没有人再看到它了。它的效率就完全没有了。

其实任何时候你都面临着选择,面临着计算。有的时候,得就是失,有的时候失就是得。

新京报:那现在,同一幅作品,按照你的效率原则,你会卖给博物馆还是藏家,当然博物馆还是可能会低于藏家?

方力钧:现在我们基本上有一个非常成熟的价格标准,所以根本不是我要想的事情了。

新京报:感觉你是很懂经营、很懂成功策略的人。

方力钧:我不知道是本能、是天性,还是后天的学习。在上大学时,我就发现传统文化里,有句话叫“功夫在画外”,很有意味。很多人理解“功夫在画外”是多读书,多旅游……其实几乎任何事情都在画外。有的老画家,他的“功夫”是陪领导吃饭,给领导送画,或者想尽办法做一个领导。这些东西是不是也是“功夫在画外”的一部分?如何理解“功夫与画”这对关系也许预示着你将来发展的不同可能。

采写/新京报记者 李健亚