[法]乔治·巴塔耶

[德]弗里德里希·威廉·尼采

[法]莫里斯·布朗肖

[法]米歇尔·福柯

[法]吉尔·德勒兹

[法]茱莉娅·克里斯蒂娃

《疯狂的谱系》

作者:(法)米歇尔·福柯等

译者:孔锐才等

主编:白轻

版本:拜德雅丨西南师范大学出版社

2019年1月

尼采曰:“言说:一种优雅的疯狂。随它,人在一切事物之上舞蹈”(《查拉图斯特拉如是说》)。然而,我们由此自然就会生发诘问:脱开日常质性的言说,唯必因其出离和远游才能抵近疯狂这片神秘之地吗?

《疯狂的谱系》不是一本无字之书,然而它是一本真正让人耽读、时常灭迹且等待唤醒的书。我们会发现,悲剧性格与灵魂内中之不和谐的配比,决非其来有自(任何传记心理学的描述都是偏私的),却又劫数难逃。

高于

天空阴暗的顶峰

更高的

在疯狂的敞开中

一道微弱的光线

是死亡的光环

——巴塔耶 《纷争》局部

疯狂理论的大杂烩?

《疯狂的谱系》的编者白轻对我说,“此书的编选初衷就是提供对六七个主要人物的各种角度的分析讨论,它首先是一个资料库,有些文本有内在关联,有些则是分散地切入。就是一个大杂烩,它们都是好玩的阅读材料。”

实际上,这本书的脉络是有层次感但并非递进的。它是相互印证、首尾相接的轮舞:诗人的发疯(荷尔德林)、作家的非自然死亡(奈瓦尔、鲁塞尔、阿尔托)、哲人的谵妄(尼采)与画家的刑苦(凡·高),如众生百态,跨度虽达三个世纪,却早已超越线性时间的限制。他们分享某些共同的主题:健康与疾病、自然、神、父名等相异的疯狂元素,它们反复突破学科的藩篱,在个体命运与整体存在之间游弋。

编者显然偏爱福柯、巴塔耶和布朗肖等。有趣的是,除了声名卓著的雅斯贝斯和美国女作家费尔曼之外,清一色皆产自法兰西,全书的法式风格极为昭彰。如布封所言,“风格就是置于思想中的秩序和行动。风格是雕刻思想,他们只知道描画词汇。”我们是否由此可以说思想凝练主题,而风格形塑了思想呢?

对于《疯狂的谱系》这本书而言,无论是背景、理路、架构抑或某种概述提炼都不可能面面俱到。我们只能以一种拆散了的断片模样串接起这本厚实丰裕之作的无形之线。

当诗性遭遇了疯狂

从不知忍耐极限的荷尔德林起始,如果说尼采抱着马的脖子哭过后还度过了十一年,荷尔德林则是在四十年“完美的疯狂”中活到了天年。在布朗肖的《完美的疯狂》篇章中,他将疯狂的状态定位在“在世生活变得不可能,但智力活动未遭到打断”。

这里要思考的是疯狂和作品,更确切地说,即是创作与疾病之间的关联。疾病可能导致的结局有:沉默的死亡;尽头(意义缺省)之处无尽的存活;由人格撕裂带来的、压倒性的客观因素等等。

一方面,“疾病不创造任何东西,它只是释放了意识清醒的正常生命演练已经包含的种种被压抑、被整合了的次级功能”,可是他转而又借贬低泰斗歌德虽为“人性的最高代表”——雅斯贝斯就同样认为,歌德从来没有完全陷入自己的创作中。荷尔德林的诗、凡·高的画,克尔凯郭尔的哲学,对于无所不能的歌德来说是陌生的。

“精神分裂才是深度敞开之先决条件”的口实,似乎已经陷入悖谬。可是,“这并不意味着疾病对这种发展的解释是必要的。诗性力量在它的极点处遭遇了疾病,但为了到达那里,它并不需要疾病。”雅斯贝斯对应的解释则是,精神分裂本身不具创造性,但它帮助艺术家从原本目的中创造出没有失常就无法企及的作品,这样的解释更为清晰。

疯狂在此种意义上亟待诗性获得充实。这一立场当然未必见同于大方之家。精神病学家亨利·艾反过来认为,“疯癫的人并不是艺术家,而是一件艺术作品。他不仅制造了奇迹,他就是奇迹。”病态与审美情感及个体的存在维度的勾连,直接重构了病与在之间的因果关系,因此,意义赋予关系,被转化为与生存的扣连。曼妙的是,雅斯贝斯与亨利·艾形成了互文:在前者那里,随精神分裂裹挟而来的粉碎体验引发了“着魔的现实”(生理病征),在后者那里,这不过是“人类固有的抒情内核”(现实存在)。

健康与疾病

这一区分,在精神分析家让·拉普朗什笔下界分为“体现为令人衰弱的症状与剩余的创造力之间的对抗,还是体现为疾病的发展与疾病释放的诗歌能力的区分”。不仅如此,这一问题在尼采那里被彻底重思:“使人发疯的不是怀疑,而是确信……然则人们必须是深刻的,必须是深渊,必须是哲学家,才能有这般感受……我们全部害怕真理。”(《瞧,这个人!》)

在克罗索夫斯基的《病人的最佳发明》那里,疯狂来袭正是由于确信导致的,哲人不是深藏理智与疯狂的双面雅努斯,处在深渊之中的哲人,他的知识,正来自掩藏下的怪癖之力。这里包含了根本性的突破:“伟大的健康”和病态之间原有的分际不再重要,“傻瓜和圣徒都得到了平反,竟与天才、冒险家和罪犯归为一类”。

疯狂在此独立了出来,它所指的是“一种摒弃身份原则的操作,这体现在尼采此后的个人宣言中,而他借此,让各种思想机制简化成了编造诳言。”尼采的偏执和将疯狂作为哲人的质素,早已使健康得到了更新的定义。

在德勒兹的《文学与生命》那里,他对健康与疾病的关系有着深刻的洞见,“神经症或精神病不是生命过程,而是当生命过程被中断、阻碍或阻塞时我们所陷入的状态。疾病并不是过程,而是过程的停滞,如在尼采病例中。此外,这样的作家不是病人而是医生,是诊断他自己和这个世界的医生。世界是一组症状,其疾病同人融合在一起。那么文学就成了一个关乎健康的事业:并不是说作家必定身体健康(这就像体育运动一样不明确),而是他不可抵抗地羸弱,这是他的所见所闻造成的,它们对他而言太过强大,令人窒息,经历它们让他精疲力竭,但却给了他那些优势的、充盈的健康使之不可能的生成。”

疯癫,一种让人迷醉的阅读

这本书中,克里斯蒂娃的《奈瓦尔,不幸的人》解析的是后者1854年发表于《火的女儿》的同名诗作。我们将对此中的女性形象结合《奥蕾莉亚》做一番初步的探讨和引申。

在奈瓦尔这里,疯癫恰恰是一种让人迷醉的阅读,这里的字字私言和无法制造之奇书,正是探寻不可能的必然,和必然的不可能之间的双轨并行。在代表作《奥蕾莉亚》的文本中,叙述者与主人公是分裂的,不仅如此,“我”自身也裂解为重影抑或替身。幻觉性的膨胀和批判性的收缩相互作用,“我想象出,人们等待的那个人就是我的重影,他就要讨取奥蕾莉亚。那个得到钟爱的丈夫,那个荣耀之王,是他该来审判我,惩罚我,是他把本赐予我的、而我今后却配不上的女子永远永远带回他的头上!”。

这里的悖谬,无疑是已然变成非我的重影“他”和奥蕾莉亚成婚,此种他异性(altérité)突破了禁制他的事物,尽管出自想象并远离“我”自身,但是他篡夺了“我”的位置。可是,吊诡的是,奥蕾莉亚就是一种名义上缺席的力量,作为丧失的能指。“一个我曾长久爱过的、我会叫她奥蕾莉亚的女人,从我身旁消失了。欧律狄克!欧律狄克!再次失去了!”我们要问,她的名字是不是因了失去才得了这个名呢?

无独有偶,这在晚近的日本动画《你的名字》和《千与千寻》中都有体现。名字其实承载了双重含义:一方面,无论是互换身体的最终目的(通过口嚼酒这一灵物切换世界),还是千寻帮助白龙唤起真名的历险都将名字作为身份/人格的认同;另一方面,名字是神圣的名讳。

这在福柯的《父亲的不》一文中被反向总结为“精神病的狂热冲动表明,父亲的缺席并没有出现在观念或形象的领域中,它所涉及的是能指的秩序。”值得一提的是,这里引到的欧律狄刻和俄耳甫斯的神话虽然已经耳熟能详,但我们要指出的是在《千与千寻》中汤婆婆在千寻离开时对她的嘱托也恰恰是“不要回头”。我们不能忘记的还有鲜为人知的日本神话《古事记》当中记载的父神伊歧那邪因思念故世的妻子(在生火神时被灼烧而亡)一路追到黄泉请伊邪那美跟自己回去的故事,女神告知其不能回头望她便随他而去,可是半路上他违背了诺言,于是眼睁睁看着他的妻子全身糜烂化作雷神和女鬼向他索命。

当然,按年代差序来说,这则神话极有可能借鉴了俄耳甫斯神话,但其中的差异也是明显的:女神是被父神所离弃(尽管并非负心)的,前者当着后者的面腐蚀并化作厉鬼(这与希腊神话的石化的处理显然不同),这里包含的羞愧乃至悲愤的情感以及致命的追偿之力在希腊神话中是缺失的;更重要的是,这里还有自然神论的起源,大自然-母亲既是生养滋孕之力也是摧毁泯灭之力(femme fatale),这多少与弗洛伊德的爱若与死本能的二元划分可堪比拟。

女人的疯狂与爱的条件

那么,这里说的女性形象就是一种禁忌吗?在奈瓦尔的诗行中,“我的额头上还留有女王亲吻的红膏;我沉梦于美人鱼泅游其中的岩洞”,这在克里斯蒂娃笔下非常鲜明地首先关注到了作为凶杀与耻辱标志的红色:一面是爱人的吻痕,一面是隐喻亚伯与该隐原初之爱引致的破坏欲力。继而,红唇女王的冷冽攻势在诗人的想象中变身为迷人心智的塞壬。但毕竟,女王就是女王,她是支配者,驾驭着那象征“反叛的火”,她对这阴郁者奈瓦尔有着夺人心魄的主宰。等待诗人命运的只有他的再一次分裂,“在俄耳甫斯的里拉琴上抑扬顿挫地变调,演奏出圣女的叹息与仙女的呼叫。”诗人爱慕之人也被一分为二:理想的和情欲的、白色的和红色的、圣女和女王、精神与肉欲、想象的爱慕与情欲的激情。

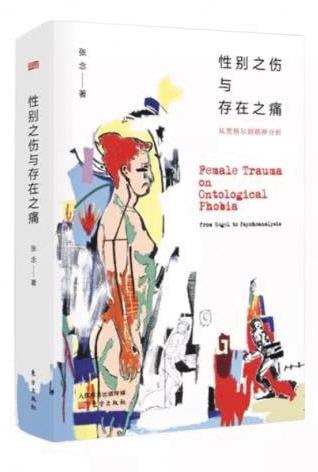

在张念的《性别之伤与存在之痛》这部独立而显豁的著作中,如居飞所言,她试图“在逻各斯与石祖两个维度上同时讨论女性主义,实际上在反面也点出了男性之痛与哲学之伤。”承接上述的两种女性的截然二分的形象,女性何曾能将“女性气质”抛出并质押为石祖的符号游戏的赝品?

何曾有人完满地回应了弗洛伊德的“女人需要什么?”这终极之问?“越是爱就越不满足,在女人这边表现为对缺失的迷恋,忧郁的极端化就成了癔症。女性癔症者厌弃自我,试图抹除自我,她们拒绝与替代品合作。为了扯下女性气质的面具,女人的疯狂与某种自毁倾向如影随形,如果女人要在行动中定义自己的欲望,在意义系统和语言象征之外,女疯子就成了阳具符号的牺牲品。她们重返赤子的境况,企图用自己整个身体和生命,去填充无名的他者欲望,虚无有多强大,存在的力量就有多强大。”

也许没有篇幅引申伍尔芙与伦纳德之间的缺席又深沉的至爱。仅仅需要提出的是,此种两性之间的双重缺失尽管有待厘清却并无任何填补的可能,如果在男性这边给予更多,再来一次(encore)遵从的是可悲而局限的换喻游戏;那么在女性这边,她总已经(always-already)处在了相应于整全的象征总体性的非-全(pas-toute)的位置,“不,这不是我想要的。”

可是爱是什么呢?爱就是给出我们之所无(L'amour, c'est donner ce que on n'a pas)。如此一来,我们究竟还有没有法子去爱?简省来看,在男性这一边,爱遵从的就是幻想公式,语言中欠缺的主体对应不可能的对象(女性)之爱;而在女性这边,爱关联于石祖的欠缺本身。爱的条件(男性话语)始自大他者的欲望并被联接到存留幻想的小他者之上(社会机器告诉我某种择偶标准是好的,于是我在此框架下找到匹配的对象),最终趋向的错位(女性话语)恰恰是朝向开放而欠缺的大他者之缺(石祖)。综合考量,此种大他者的秩序在爱的叙事中不再是板结一块的各种程式(由单方面的爱趋于爱-情),大他者的洞一旦被揭示,石祖的功能就已然不再是全能的,诉诸女性被表征化的能指在此就是缺省的、是不可能的。由于不被欲望捕获却反而成为触发欲望的肇因,爱根本上是一种隐喻,是一种从女性的主体位置出发的不断书写的仿象(semblant),在此,这一无尽呢喃而触不可及的实在的女性已经远远地溢出了任何立基身体解剖学的性化逻辑。但正是因由此种无法捕获,爱才在时刻切近却无从占有的相遇中、在将临的悬隔(suspension)中不断到场。

也许我们可以安托万·杜达探入幽微的诗作结:

在男人与爱情之间有那个女人

在男人与女人之间有一个世界

在男人与世界之间有一道渊墙。

真正的痛苦是感受思想在体内的转移

思的行为无异于动乱。真正的痛苦就是感受思想在体内的转移。思想建基于生命之上,当思逃逸的时候就偏离了自身,偏离了生命,偏离了生存与思考需要的力量。这是信奉思之虔诚的阿尔托坚信的。但不太可能的生命不仍是生命吗,即使还没有人如此活过?如何看待思之逃逸与言之苦涩的无力呢?人并非一定是会思想的芦苇,这既是理智的德性,也是它的紧箍。

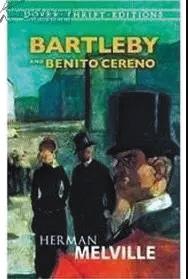

在这个时代我们需要巴特比,需要这个面目不清却如天使一般的人。“我宁愿不”(I would prefer not to.),一个话都说不清的人,一个将语言推动至其功能极限的人。他是一个毫无特殊之处的特殊者、一个现代的白痴,一具装着这样的生命的玻璃身体。但不仅语言失去了他,他自身也失去了参照,他最终捕获的是非-人-生命。这里诚然就是对《疯狂》之阅后记的增补,在抛开了线条、区域和功能之后,他石化了自身,成为寡言的意愿-虚无者(所谓的积极虚无)。

在打开这无边而惊骇的空洞里,理性无法赋予的非命名、非区辨之物尽管与二二得四的铁律相安无事地共存,但丝毫不会让他被侵吞而陷入普遍规律加诸其上的限制条件中。他的生命不以任何载重为前提,相反,死亡与此种特异的生命贴合乃至彼此翻转。

阿甘本在《巴特比或论偶然》中点出了两点关键:一是巴特比既属于文学的星丛,也属于哲学的星丛(墨水就是思的涓滴),一是哲学家反感理由在意志/潜能的领域中消退:在巴特比那里,理想状态就是意志无差别的意愿一切。然而理由一经废除,存在就不再先于无,它们之间仅存那无差别的潜能。巴特比是无能的,可是他的“毋宁不”有能力在“在”与“无”之外进行一项绝对偶然的卓越实验。

□俞盛宙