新京报讯(记者 李一凡)四川HIV感染者谢鹏(化名)今年5月诉公司要求其在家“养病”一案,经调解获赔6.3万元后,11月,他又将内江市第六人民医院等3家单位告上法庭,指控院方未事先告知检测HIV抗体,并违规操作将隐私泄露给所在公司,故要求“院方书面道歉,并赔偿10万元精神损害抚慰金”。

12月28日,新京报记者从内江市市中区人民法院证实,因举证不足,一审驳回谢鹏诉讼请求。对此结果,他对新京报记者表示,“不满意,将上诉”。

入职后“被养病”经诉讼重返岗位

1990年出生的谢鹏告诉新京报记者,2017年4月,他以入职招聘第一名成绩,进入四川内江某公司。入职一个月后,单位组织体检,其HIV抗体检测呈阳性。随后,他突然接到公司通知,以“养病”为由让其回家。

新京报记者查看一份加盖公章的民事调解书后获知,今年5月,经过一年多的民事诉讼,在法院调解下,谢鹏与公司签署了为期两年的劳动合同,公司赔偿其6.3万元的工资补偿,而后,他又重返岗位,做他喜欢的播音工作。

法院判决认为侵犯隐私权缺乏依据

2018年11月,谢鹏向内江市市中区人民法院提起诉讼,将内江市第六人民医院等3家体检、HIV检测单位告上法庭,要求“判令内江市第六人民医院、市中区疾控中心、内江市疾控中心作出书面道歉,赔偿精神损害抚慰金10万元及其他相关费用”。

一份被内江市市中区人民法院证实的民事判决书显示,医院在HIV抗体检测前,是否就此向谢鹏作了告知,成为庭审焦点,医院方面辩称,在诊断初检疑似阳性时通知过谢鹏,也与其进行了交流,在征得同意情况下再次取样检查。但判决书并没有提到第一次检测时医院是否事先告知。

判决书显示,本案中,谢鹏提出三被告侵犯其隐私权的诉讼主张,其未举证证明三被告具有符合侵犯其隐私权构成要件的事实,亦缺乏法律依据,故驳回原告谢鹏的诉讼请求。

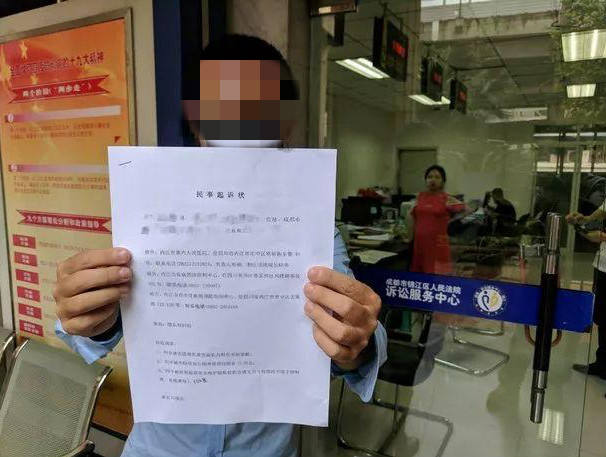

今年11月,谢鹏(化名)到法院提交诉状。 受访者供图

对话

谢鹏:我只想给自己一个交代

“我之所以站出来,是想唤起更多有同样遭遇的人,共同扞卫自己的权利。”12月28日,谢鹏在接受新京报记者采访时表示,决定走诉讼程序前并没有犹豫,也没有考虑结果输赢,只想给自己一个交代。

“体检时未被事先告知”

新京报:知道自己HIV抗体检测呈阳性,第一感受是什么?

谢鹏:抽血那天晚上就告诉我说呈阳性了。他(医生)说有5%的错误率,我想万一我正好是那5%,所以还是心怀一丝希望的。确认后我想就治疗吧,也没多想。

新京报:体检前,医院是否事先告知?

谢鹏:没有,体检前也没有签知情同意书。根据《艾滋病防治条例》第二十三条:“国家实行艾滋病自愿咨询和自愿检测制度。”《全国艾滋病检测工作管理办法》第十九条则规定:“艾滋病检测工作应遵守自愿和知情同意原则,国家法律、法规另有规定的除外。”

新京报:医院方面称,初检疑似阳性时通知过你。

谢鹏:那是疑似被感染艾滋后,才通知的我。体检前我完全不知道会检测HIV抗体项目,也没有被告知,根本没有。

新京报:为何要起诉医院及疾控中心?

谢鹏:如果他们不帮助公司进行关于HIV抗体的检测,也就不会发生此前那些事,就是我刚入职就被要求“在家养病”,不让我上班。如果在这件事情上,我退步了,一家公司随便对职员进行HIV抗体检测,开了这样一个先河,那我们这类群体如何在社会上立足,隐私该如何保护呢?

新京报:对判决结果满意吗?

谢鹏:肯定是不满意的,我可以向公众提供所有证据,让大家来评判这个事情。医院向法院提供了此前曾收到的公司关于公务员体检的委托函,法院采信了。但我入职的是一家公司,我不是公务员。我现在已经跟律师沟通,正准备上诉至内江市中级人民法院。因为这件事,这半年多,我的生活完全被改变了。

刚入职被要求“养病”

新京报:公司是怎么知道检测结果的?

谢鹏:对方先跟公司说,说我体检不合格,才让我去复检的,我已经将通话聊天记录提交给了法院。我认为这违反了医院操作流程,将自己的隐私泄露给了公司,进而导致公司不与他签订劳动合同。今年5月,在法院调解下,我回到了工作岗位,也重新签订了劳动合同,并获得了赔偿。现在就是在家里远程工作。

新京报:什么时候来的这家公司?知道感染是什么时候?

谢鹏:入职是2017年4月。通过单位微信公号,我去参加社招,当时公告上没有写有体检。我最后是以笔试、面试综合成绩第一考进去的。

我以前的工作,其实干得挺稳定的,干了三年,月薪能有六七千,我是完全因为这个单位,才辞掉以前那个工作的。大概工作了一个月,人事部让我去,他说“看你表现不错,经过领导一致决定,提前让你转正,但是你明天就要去体检”,我以为就是一个单位流程。

第二天,我来医院拿到一个表,上面写的是“公务员体检标准”,我心想搞得好正式啊,结果一体检,当天中午就让我复检了。

结果当天晚上,医生给我打电话,说我的HIV呈阳性,要送到省里确诊。

新京报:公司通知你回家“休息”是什么时候?

谢鹏:他通知我通过面试了,就进入实习期。实习期按理说也要签合同,但是没有签,我在那干了一个多月,事实上已经形成劳动关系。之后就一直没有消息,上班上到了6月9号。

部门主任让我去办公室,说我体检不合格,让我回家“休息”,“休息”之后就一直没有让我回去,然后又给我发了一个3000块钱,从此就杳无音讯。我有主动跟单位联系,但单位就各种理由不让我回去。

新京报:当时公司方的理由是什么?

谢鹏:他们就说回家养病,把病医好再去体检,如果再去体检过了,就给我签合同,没过还是不能。原本说让我在家做工作,只要我能在家休养,就能网上处理工作,做完节目给他们传过去,但是他们也没有给我分配工作。

申请仲裁“双薪”补偿

新京报:公司不与你联系后,你做了哪些努力?

谢鹏:找公益律师、媒体,开始我的维权道路——申请劳动仲裁。仲裁判了之后,不满意,又开始起诉,其实过程倒并不复杂。

起诉的底气是,我咨询过律师的,我的那个岗位不是公务员,也不是正式录编,就一个普通社会招聘,他凭什么要用公务员体检标准要求我?而且还用这个理由,把我辞退掉,这就是歧视啊。

新京报:诉讼结果符合你之前的预期吗?

谢鹏:和之前预期一致。诉求就是先订劳动合同,赔偿双倍工资。因为(此前的劳动争议)仲裁他没有更多地考虑到细节内容,他只是想权衡单位和我两方面的关系。

最终调解结果是赔偿6.3万元的双倍工资,然后与公司签订两年的劳动合同,工资上,是缴纳各种社会保险后,不低于3400元。

新京报:当初为什么执意起诉公司,动力是什么?

谢鹏:我起诉,说不定还有一丝希望,还有人来关注我,不管赢还是输,想给自己一个交代,这是最基本的动力。

签劳动合同重回单位

新京报:重返工作岗位,和之前有什么不同吗?

谢鹏:没什么不同,我认真干工作,只要工作干好就行,我不打扰别人,别人不打扰我。如果非要协作的活儿,我也会主动找别人,除非别人不愿意跟我一起协作,但这是他们的事,我管不了。

新京报:走诉讼程序一年多,同事了解你的情况吗?

谢鹏:我估计只有高层领导知道(这件事),其他员工应该不大清楚。

至少现在来说,比我之前好多了,比我天天困在家里,像个困住的小猫一样好很多。你看,我现在有工作了,可以继续做自己热爱的事情,我觉得很好,别人怎么看我,那是别人的事。而且我为什么要用别人的那种愚蠢来惩罚自己呢?

我觉得自己很理智,用法律武器保护自己,这才是我们这个(HIV感染者)群体最理智的一个行为。我也希望自己可以成为唤醒更多人的一种力量,让更多和我处于类似经历当中的人可以站出来,用法律武器来扞卫自己的权利。

新京报:现在家人知道你的情况吗?未来有何打算?

谢鹏:没有跟家里人说,但是有跟我最亲密的朋友说。不想让家里知道,是因为毕竟家里对我的情况,还不够了解吧。下一步的打算就是按时吃药,其实很多人对于绝望、困境、恐惧这样一些词避之不及,但如果我们乐意去接受这种绝望、恐惧,习惯这种绝望、恐惧,你再遇到恐惧的事,你就并不觉得有那么恐惧,而快乐来了的时候,你会变得更快乐。

新京报记者 李一凡 编辑 张太凌 校对 陆爱英