十一月过生日,安徽老家的姐姐妹妹们来京和我一起欢度,三姐从父母的遗物中找到了1978年1月北京大学招生办公室发给我的“入学通知书”和信封的原件以及北京大学1981年12月发给我的北京大学出国预备研究生的通知书。这不禁使我想起这四十年中国改革开放为中国带来的巨变以及对我人生的巨大影响。我是中国改革开放的亲历者和受益者。

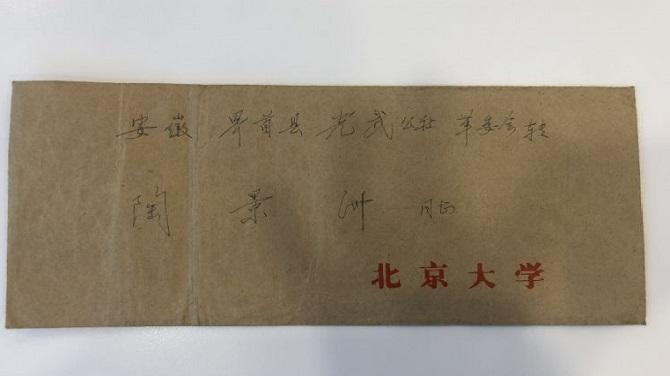

▲1978年1月北京大学招生办公室寄给作者的“入学通知书”信封 图片来源:作者供图

考上北大

说起来,我参加1977年底的高考是被爸爸妈妈强迫的。应该说,恢复高考的历史性决定来得太突然了,记得是1977年的10月底《人民日报》刊登了消息,而考试定在了当年的12月底。

在1975到1976年我高中毕业下乡的那两年时间里,我很快就随遇而安地融入到了当时的生活环境里。在身边的同学陆续返城开始准备应试之后,我的父母亲严令我把通过高考当做我的新的人生目标。

同时,妈妈一方面有着望子成龙的期盼,一方面也不舍得我远游。所以,在我填写高考志愿表之后,她偷偷地把我的志愿从“北京大学”改为安徽大学和安徽师范大学,好在县教育局的一位领导一句无心的提醒,使我得以赶在卷宗送到省城之前,又把第一志愿改回了北大。

我做着我的“北大梦”进入了考场,当年的高考是每个省自行出题,我们文科的作文题目是:《读叶帅的“攻城不怕坚,攻书莫畏难。科学有险阻,苦战能过关”诗有感》,很有当时的时代特点,这也正好直抒了我的胸臆。我洋洋洒洒写了不少立志报国、奋发图强的历史人物,直到走出考场,都还觉得凌驾在自己的壮志之上。

1978年1月,我收到了北京大学政治法律系的录取通知单。那一年,北大法律系总共招收了82名新生。法律系当时是绝密专业,政审要求严格,而我在入学之前已经是中共党员了。

没有高考的恢复,大学的大门或许永远不会对我开放;有了公平的考试,我从安徽的乡村一步迈进了中国的最高学府。

公派留学

1978年2月底,我带着简单的行囊,坐了一夜的火车来到北京,也一下子进入了一个全新的人生圣殿。我不但可以欣赏以前只在书中、只在画里见过的飞檐走壁、琉璃砖瓦、宽街大道、亭台楼阁,而且渐渐熟悉了令人仰视的学术泰斗,接触到那些须得穷经皓首或可阅尽的典籍。

在大学,我常常感叹:如果不是生逢此时,得此机遇,我恐怕还是那个在生产大队里给大家记工分的小知青吧?!——虽粗通文墨,也不过是在给大家写春联时派上用场;虽口齿伶俐,也不过三五个听众树下饭时闲谈。那又会是怎样的一种人生际遇呢?

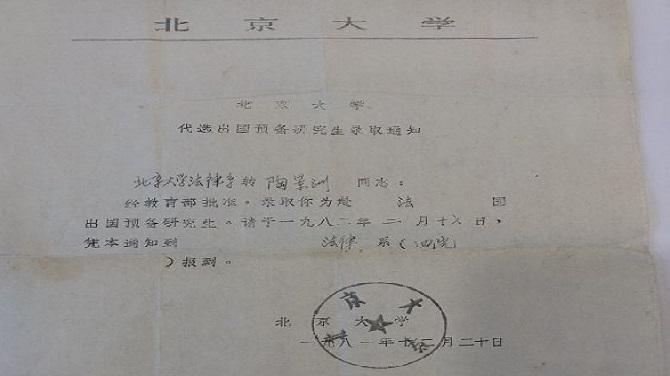

等到四年的大学生活快要结束的时候,教育部又宣布准备公派出国预备研究生,我有机会参加并通过了各种严格的考试和审核。于是,我的人生轨迹又因作为中国恢复高考制度后第一批公派出国预备研究生而改写。

▲1981年北京大学发给作者的出国预备研究生通知书截图 图片来源:作者供图

事后知道,中国1981年底的全部外汇储备才有27亿美元(而现在的外汇储备已超过三万亿美元)。即使如此,邓小平等党和国家领导人还是决定从这极为有限的外汇中,拿出一部分来外派出国研究生。我因此有幸成为国内最早的三位公派出国研究比较法的学生,被派往法国留学,也又一次成为改革开放的受益者。

除了遇上了改革开放的大时代,我也很感念那些在我生命中关键时刻出现的贵人,他们的一句善意提醒、或是一份善念关怀、或是一次善举安排,化解了我的很多人生变数。

就拿我在临出国前的最后一次体检来说吧,当时我的血液检查的三项标准中有一项未能达标,多亏当时那位不知名的体检医生对我这个纯朴的莘莘学子格外开恩;否则,我的未来可能就会因为这个体检结果而完全改写。

我在法国当律师

走出国门,我的人生被再次改写。事实上,我在世界的浪漫之都——巴黎的学习经历并没有人们想象中的那样浪漫:我的语言不通,上课像个聋哑人,基本的生活交流也有许多障碍;口袋无钱,仅凭着中国政府按月颁发的一千多法郎的奖学金和生活费,对于花花世界的大餐、血拼,也只能饱饱眼福再咬咬牙扭头别过。

从1982年9月进入巴黎第一大学,我一方面学习着课堂和课本里的知识;另一方面,也渴望在“世事洞明”的学问和“人情练达”的文章中找到我未来安身立命的突破口。如何学会跟人打交道,如何了解和尽快融入这个国家的主流文化,这些都值得我去好好研习。

我在来到法国卧薪尝胆两年后,终于获得了巴黎第一大学的学位。但是,我那微薄的每个月一千多法郎的政府助学津贴也就此终止。如何谋生以及如何在业内立足,是我同时面临的两大人生难题。一方面要为明天的早餐而担忧,一方面更要为自己的职业前景而奔忙。

我留学法国主要学习的是比较法和行政法,因为法国的行政法据说是世界上最有特色的。大家都认为我学成后就应该回到中国进入某个部委来展开仕途。同时,父母亲也通过遥远的家书发来请求,希望我回国当官、光宗耀祖。

但是,我深感自己的法语水平和对法国法律的认知水平都还十分差,这样回国不说是自欺欺人,也至少是名不符实。因此,我决定自谋生路,赚钱完成我的论文。当我写了几封求职信都石沉大海之后,在一位法国恩师的帮助下,我收到了一家律师事务所的接收函,成为进入法国律师界的第一个中国人,并很快确立了“实务为国”的目标。

▲陶景洲 图片来源:作者供图

回国帮助外企进入中国市场

80年代中期的中国可以说是集合了天时、地利、人和三大要素,中国市场成了外国投资者眼中的“膏腴之地”,大批外资公司都积极寻找律师为他们提供中国业务方面的咨询和建议。我从1985年下旬进入律师事务所之后,就开始了巴黎和北京之间的穿梭。我那时就坚信,会有很多外国律师事务所想要借此机会在中国实现一个“中国梦”。

机缘巧合,当时拥有百年历史,在全球24座城市拥有数百名律师的美国高特兄弟律师事务所,正好在物色拓展中国业务的人选。1991年9月9日,我终于如愿以偿,回到了阔别九年多的故土。在高特兄弟律师事务所的北京办公室,我先是代理了大量的反倾销案件,从第四年起,我的工作重心逐渐转向帮助外国公司在华投资以及兼并和收购业务上。

我帮助许多跨国公司在华设立三资企业和兼并收购,比如大家比较熟悉的麦当劳、埃克森石油、通用汽车、松下电器、家乐福、欧莱雅、宝洁、微软……1996年,经高特兄弟律师事务所全体合伙人一致投票通过,我成为了唯一一名没有在美国法学院学习过的华人合伙人。

▲陶景洲 图片来源:作者供图

四十年弹指一挥间,改革的春风把我送进北大,开放的翅膀把我送到巴黎,故乡的召唤把我再次带回北京。四十年世界天翻地覆,当初那个时代造就了我们这一代人的一些光荣,而我们这一代人也以自己的行动证明当初的激情和使命感从未磨灭。

改革开放的战略性决策使我们实现了自身价值以及儿时不敢有的梦想。我坚信,继续沿着改革开放的道路前行,营造一个宽容和自由的环境,激发人们心中的主动性,中国经济发展的前景令人振奋。

□陶景洲(美国德杰律师事务所驻北京代表处管理合伙人、中国最高人民法院国际商事专家委员会委员)

编辑 李冰冰 校对 王心