2018年10月29日晚,台湾作家朱西甯先生的两本小说集《铁浆》《旱魃》在北京鼓楼西剧场盛大发布。活动现场,主持人史航、作家朱天文、朱天心、唐诺、学者戴锦华就“最后一位民国小说家”这一话题各自谈到了自己对于朱西甯其人、其作的观点。许多观点颇有启发性,比如朱西甯的作品与鲁迅和张爱玲的关系、小说《铁浆》与政治的关系、朱西甯的作品到底是否是怀乡之作等等,有些问题的不同回答甚至针锋相对。这些讨论将问题本身引入了更深的思考之中,不仅对于重估朱西甯的文学成就颇有建树,对于文学本身诸多问题的反思也极富启发性。

朱家全家福,左起:朱天文、刘慕沙、朱天衣、朱西甯、朱天心

朱家全家福,左起:朱天文、刘慕沙、朱天衣、朱西甯、朱天心

小说与政治的关系

朱天文:《铁浆》因为孙案而写?一个作品完全叛变了作家,走向自己多重可能的未来。

1955年,台湾发生了孙立人案。父亲为此不平,但无法在军中向任何人讲,只得将他的不平之气灌注在了他的“原乡”小说里,因此小说《铁浆》的写作动机就是孙案。对于这一点我们并不知道,他不说的话也永远无人知道。直到1994年,台湾举办了一个两岸三地研讨会,研讨会里有评论家专门写了一个叫做“怀乡作家的原乡情结”的论文,把父亲跟司马中原归为返乡、寻找原乡这么一个主题。父亲六十几岁了,一生不为自己的作品做任何的解释和辩白,这时候居然耐不住写了一篇回应文章《岂与夏虫语冰》,对夏天生死的虫子不可与它谈论关于冰雪的事情。这篇文章白纸黑字地讲到,《铁浆》写的是“家天下的不得善终”。所谓“家天下”,是《铁浆》里两方抢夺包盐的权。父亲甚至直接讲到,只要想想孙案就可以知道。他完全把谜底给亮出来了,这在当时引起哗然,对方又写出文章来,引起了不大不小的一次笔战。

在这里头,我看到了一件什么事情?可这不正是文学吗?作家写我所能写,尽全部的力量给我所能给,读者根据不同的经历取他所能取。但如果一个作家碰到一个非常高明的读者,读者得到的会远远超过作家所给。一个作品就像《铁浆》这样,完全叛变了作家,走向自己很多重可能的未来。但我更进一步想到的一句闽南语——萝卜菜籽结牡丹,一个萝卜菜籽种下去竟然长出来一朵牡丹花。萝卜种子种下去得到萝卜是必然,但是结出牡丹花,这不正是文学的奥妙和它的慷慨吗?

史航:《铁浆》是“一个没有王的战国时代”。

朱西甯是山东临朐人,出生在江苏宿迁,如果大家熟知历史,会知道那是霸王项羽的故乡。他写了很多山东的故事,但是没有回到山东,所以莫言说是他用语言寻找故乡,用语言创造故乡。从他的《旱魃》和《铁浆》中,你会看到山东民风、民国之风。就像我很喜欢唐诺老师的一部作品是《那时没有王,个人任意而行》,朱西甯先生的作品中就有一种“那时没有王”的气质,这是特别重要的,也就是莫言先生《红高粱》的“见了皇帝不磕头”的气质。这是在一个岛屿上的追忆和眺望形成的联系。

朱西甯先生刻画暴力,但是他有自己的热烈和纯良。张爱玲也非常喜欢《铁浆》小说集,比如说其中《新坟》那一篇,因为她觉得这个书里刻画里几乎是战国时候的血性和不太知道的民族性。说实话,现在一谈到文学和民国就很激动,很热血澎湃,但是张爱玲直接从民国扯到了战国。因为确实那时山东人的生活就像一个没有王的战国时代,春秋无义战,战国无忠臣。每个人忠于自己的人格人性所缔造的东西。

《铁浆》,朱西甯著,理想国·九州出版社2018年10月版

《铁浆》,朱西甯著,理想国·九州出版社2018年10月版

更像张爱玲还是鲁迅?

朱天文:鲁迅“横眉冷对千夫指”的后面是有千人万人的,但张爱玲的背后就是她一个人。

大家屡屡提到张爱玲与鲁迅,说朱西甯作品的呈现像鲁迅,但是他的启蒙是张爱玲,这里面的差别在哪个地方?我觉得是对文学的鉴赏力或者是文学素质的质感的认定,记得唐诺提过鲁迅的那句“横眉冷对千夫指”,这个“千夫”是一千个人,不管它是否在势头上,而鲁迅的背后是有千人万人的,鲁迅可能是我们文学史上多年以来的第一位国民抒情诗人,是国民偶像。所以他是站在势头上的,他是这个潮流上的风头人物,在所谓进步的一方。类似的经验比如1968年法国学运的时候,萨特在风头之上,而写《入戏的观众》的雷蒙·阿隆则不那么占风头,年轻人们“宁可与萨特一起错,也不要与雷蒙·阿隆一起对”。所以鲁迅的“横眉冷对千夫指”的后面是有千人万人的,但是张爱玲的背后就是她一个人。她这一个人,在潮流之外,是冷眼旁观,甚至是云端上看厮杀。我觉得这个文学素质是父亲所感觉到的,在我们今天来看,我觉得尤其可贵。难道不是吗?文学的本质,不就是一个人的逆流而行,有别于其他人的呈现吗?我觉得这是鲁迅与张爱玲的差别。

虹影:张爱玲我们晚了20年才知道,朱西甯先生真的是晚了好多、好多、好多年。

朱先生的写作像鲁迅还是张爱玲?我觉得都不是。朱先生的写作,我跟他也有很直接的聊天与探讨。其实朱先生的作品,将其放在任何一个时间、任何一个国家来看,都是用一种故事或者是人物的本性表现出来,不讲主义和观点,这是非常难得的。他的语言非常有嚼劲,我们如果不懂这个语言,很难知道它真正要表现的东西。用这样的方式来看朱先生的作品,我觉得才是可以的。今天的题目是“最后一位民国小说家”,其实我觉得还不止。国外有很多人在研究他的作品,而我们大陆现在才开始出版他的作品。关于张爱玲,我们晚了20年才知道,朱先生真的是晚了好多、好多、好多年。

唐诺:朱西甯比鲁迅更有温度。

当然不需要去比较鲁迅和朱西甯老师。我只是说那样的比较非常有趣,朱老师年轻的时候非常俊美,一辈子没有重过50公斤。这样一个人,很难想象他写出这样的笔调。我觉得恰恰是这个部分,使他的小说在强烈的表达里始终多一个温柔的底子在。在鲁迅先生那时比较迫切的时候,文学是为更神圣的东西发声,作为一种号召,一种觉醒。在朱老师的笔下,黑暗不是单纯一个黑,而是出现各种层次。他对他笔下的恶人和坏人,可以多看一眼。文学上多看一眼很重要,只有多看一眼,很多东西才会浮现出来。所以我无意比较他跟三十年代的鲁迅、老舍。毕竟时代过去了,朱先生笔下的小人物世界,总会出现那种其实是一种世故的民智的、好像可以解开的事情,他的小说里面常常出现这样角色,我对那样的年代不理解,不知道是不是真实的世界是这样,这个我在鲁迅的小说里面没看到。但是对我来说,得到一些微弱的可能性跟希望,是相对来讲是比较有温度的。

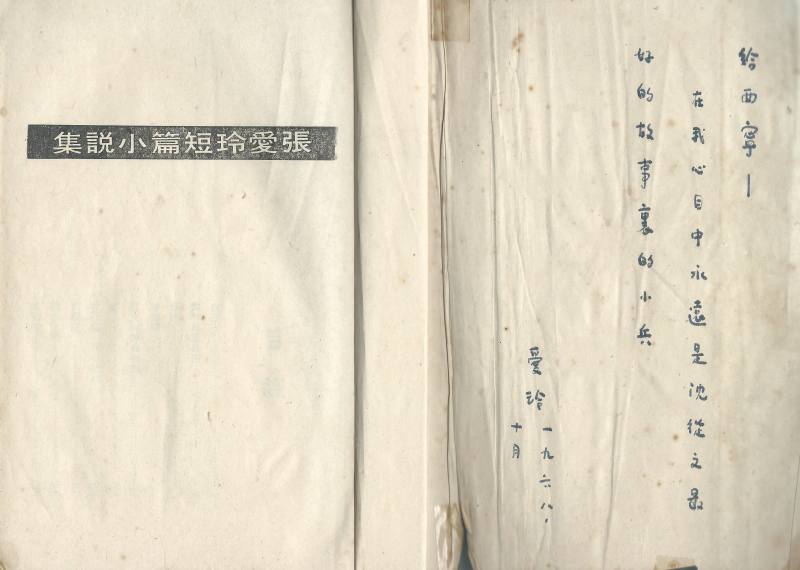

一九六八年十月,张爱玲给朱西甯的赠书(当年皇冠出版的《张爱玲短篇小说集》),扉页题字。

一九六八年十月,张爱玲给朱西甯的赠书(当年皇冠出版的《张爱玲短篇小说集》),扉页题字。

戴锦华:我从来不认为张爱玲可以和鲁迅同日而语。

朱西甯的作品唤起我们很久以来中国寻根文学的一种民族寓言的书写,而这种民族寓言又是台湾本土的。由于这样的一种缘分,我开始有点认真的,带点专业的态度去阅读朱家人的作品,开始关注这三代以上的一种文学传承。这个时候,我自己读到了一些也许是我个人或者是我的位置所决定的一种体会。我觉得除了他们作为台湾文学最高成就的代表者,除了自身勾勒出台湾文学的脉络之外,他们同时是另外一个视点当中的台湾史或者是冷战史,或者是叫冷战的历史。他们不是以作品的现实主义的方式负载(固然也是以作品的方式负载),同时是以他们的家庭故事,以他们传奇式的方式传递着一个历史故事。

所以,我大概不会去讨论鲁迅或者是张爱玲,我从来不认为张爱玲可以和鲁迅同日而语。而且鲁迅实际上是1949年以后由于毛泽东的热爱而成了中国革命的至圣先师,成了孔子的红色替代物,但那是历史命运。而他生前,种种的未艾,种种的固执,种种的坚持,他始终是我的内在会去敬仰的人。因为我觉得,鲁迅在他生前从来没有萨特式的风光,从来没有萨特在舞台灯光下的舞者的姿态。鲁迅有他的“病态”,你可以说是他的“孤绝”,他很大程度上是在拒绝着那些舞台和聚光灯的召唤。

我不会把朱西甯先生放在鲁迅和张爱玲之间去做定位或者考量,因为我觉得朱西甯先生占据着一个非常奇特的位置。他是这种所谓的“怀乡文学”,但是他非常清晰,从一开始他的作品不仅再一次把现代中国文学当中那个广袤的土地,那个广袤的历史,那种极度赤裸但是同时仍然携带着历史传承的这样一种东西,带到台湾文学当中,而且他的这种双重的东西,是从台湾文学当中绵延出来(这不是林海音作品可以同日而语的)。他的作品唤起中国寻根文学的一种民族寓言的书写,这种民族寓言又是台湾本土的,就是他自己所揭秘的,那样一种本土现实政治的东西。

因为你可以想象,作为真诚的政治信仰而做出这种生命选择的人,他在面对现实政治的黑暗的时候,其实是不可能漠视或者是不可能单纯去与他们和解的。但是同样在戒严之下、白色恐怖之下,他可能选择的写作方式是《铁浆》这样的写作方式,而这里面所有的台湾,所有的中国,所有的流亡或者是离散,所有的冷战时候那样一个对峙,在他的作品当中你能强烈感觉到中国,同时又强烈感觉到被冷战切割的两岸,台湾文学在中国曾经具有的奇特的位置就是它“不在”,又是最大的“在”。这样一种书写,我觉得在这个脉络当中,其实他连缀起了后来的“乡土文学”。但是相对于后来更成熟老道的写法而言,朱西甯先生的作品,他的事业,他的气度,他的文学和人生的诉求,又是此后的作家难无企及的高度。他真的是站在特别的位置上。

我感兴趣的是,三三这样一个书坊的出现,聚集起台北的文艺青年们,这样一种存在,当然也某种程度上强化了张爱玲的《传奇》位置,或者是张爱玲这样一个文化象征的位置。事实上,今天仍然可以说,它开启了一个非常特定的文学时代。这个时代,以前没有过,此后也很难再复现了。

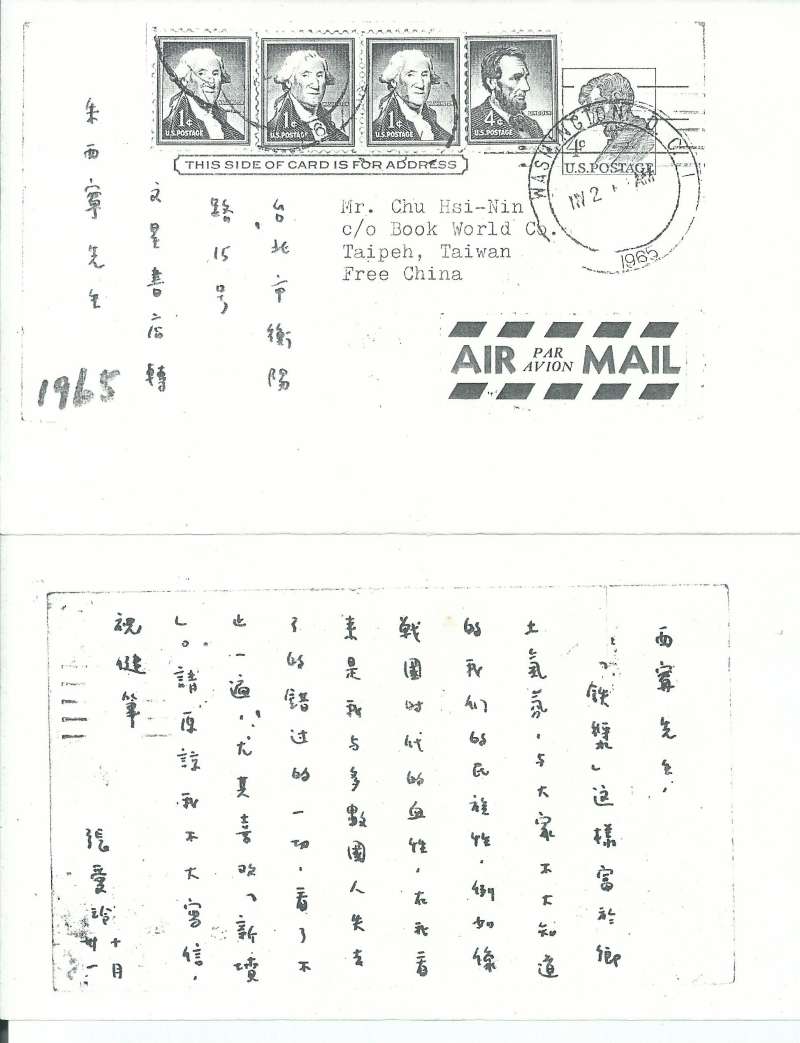

张爱玲寄给朱西甯的亲笔信(1965.10.31)

朱西甯的小说是怀乡文学吗?

唐诺:我不认为可以用“怀乡”来概括朱西甯的作品。

刘大任说,没有想到在台湾发现了鲁迅的传人。“怀乡文学”,我觉得相对而言司马中原可能是,非常感性的“古老的大河流淌在中国的北方”,当时我们那个年代是会激动的,大家会觉得汉唐、长江黄河对年轻人有着强大的感受力量,所以会很不一样。

朱老师的小说,尤其是他所谓的“第一个高峰”——以原乡为背景的小说,我们比较熟悉的就是《狼》《破晓时分》,大约是在他35岁到40岁出头这样一段时间所书写的。我不认为可以用“怀乡”来概括这个东西,因为如果怀念故乡,你不会是理性的,你不会载着这么强烈的自省,甚至带着批判与鞭打。年轻人过去写小说,很多素人是——我先有所感,没有很具体的文学性,但是我用我的情感来弥补。在语言文字上面的书写,我会查阅出来他从来不是一个素人作家,他有奇怪的鬼使神差而来的作品。我们今天把喜欢张爱玲说的太多了。

从文学教养来讲,朱西甯老师特别喜欢张爱玲,可是并不仅限于张爱玲,这里我试图反驳这个。尤其是后来张大春发表文章讲到,台湾当时开始进入到现代书写,快速进入城市化。这个现代书写,一般我们会把它追溯到学院进来的现代文学的这批人。我们看到接下来的《现在几点钟》是朱先生默默一个人完成的,这个非常有趣。我把张大春的说法提出来,因为我觉得在《铁浆》和《旱魃》时期朱老师已经开始了现代书写。所以在返乡之路上很特别。像天心所讲的,200万大军在历史奇怪的时刻逃到南方的小岛去,而他们不知道四十年、五十年再也回不到故土。

包括侯孝贤也是,他的父亲不是军职,是当时的“教育局长”。《童年往事》里面有一段非常清楚,买家具的时候只能买竹制,因为便宜,“马上要回家”,当时充满了这个想法,台湾当时的天气很闷热,但是袍子是不卖的,因为回家还要穿。这个时间一天天流逝,朱老师在情感上,跟200万的同胞没有两样。我记得60年代他才买了第一栋房子,是“辛亥隧道”,在第二殡仪馆附近,很靠近天堂的地方。当时朱老师心情非常差,他觉得难道是要安家在这里了吗,但是女儿都大了。这是我亲耳亲到的。这个返乡之路,唯一不同的是小说家的身份使这里产生了变化,四五十年的返乡之路,让我想起了陌上花开,你应该慢慢回家,这是他小说书写。

三三文学社团,左一唐诺、左二朱天心。右一朱天文、右二马叔礼。

三三文学社团,左一唐诺、左二朱天心。右一朱天文、右二马叔礼。

一个书写者通常只有一个原乡,一个童年,很难有第二个原乡或者是童年。朱老师在这个高峰之后开始进入台北的书写,这里有实验性,有非常好的作品,也有失败的作品。尤其我刚进到朱家的时候,那是1977年左右,不是1974年,我当时是高二的学生。朱老师写的笔调是非常调皮和轻快的,他的风格是一变再变。这是负责任的小说家。你书写那么长时间,但是世界在变,它不会迷醉于一个被肯定的高度安全的方向上,而是往新方向去。朱老师的返乡路非常复杂,台北算不算他的故乡?过活几十年的,不是出生的地方,但是有认真生活的时光,有珍惜的、看重的人和事。他的心里非常复杂。

朱老师用今天的话讲很宅,不太愿意出门,每天有固定的书写和阅读时间。他不愿出去,甚至有时候出去吃饭都有困难。海峡开放前期,他到日本或者是香港,就在房间里面一封一封地写信。另外他在写《华太平家传》,他觉得太年轻离开故乡,这块土地有很多东西没有写到。我记得朱老师的晚年,天心问过有没有考虑回到大陆来定居,老师笑着摇摇头,我们没有清楚问理由是什么。但是这总会让我想起,朱老师的书写,使小说的原乡和归乡之路变得非常复杂和多层次。我们看《圣经》里面有一段,上帝要毁灭罪恶之城,告诉罗德一家哪天要毁灭这座城池,让他们赶快离开,离开的时候不能回头。但罗德之妻回头了。即使是对于那样一个罪恶的地方,她仍然会回头去看,这才是最动人的。所以罗德之妻是品质最好的一个。在讲返乡之路的时候会让我想到这个。小说是特殊的文体,一辈子的书写,使得他的返乡之路,他的原乡变得非常复杂,最有趣的也是在这里,这是小说所带来的。