很不幸,这只是二十多年来在哥伦比亚上演的大屠杀中的一个片段。谨以此书献给以上所有人,并同他们一起将此书献给所有的哥伦比亚人——无辜的和有罪的,并希望书中的一切不再重演。——加西亚·马尔克斯

(本文由新经典文化授权新京报APP刊发)

这起绑架案的幕后主使

从底层的摸爬滚打到“大善人巴勃罗”

1949年,埃斯科瓦尔出生在哥伦比亚麦德林的一个贫寒家庭。他的外祖父曾靠走私威士忌而发家,但到了他母亲这里,生活却变得十分拮据。据说,他的母亲曾因为没钱给他买鞋而想到去商店偷一双,结果却偷来了两只尺码不一的鞋。母亲常常同埃斯科瓦尔讲述外祖父的往事,回忆他如何深谋远虑,如何将政府耍得团团转,这对他产生了深远的影响。 埃斯科瓦尔仇视社会上的不公现象,尤其是穷人受到的不公对待。当时,麦德林市有一位富豪道貌岸然,常常仗势欺侮贫民。22岁那年,埃斯科瓦尔义愤填膺,组织将其绑架、虐待并杀害,因此在贫民窟“封神”,成为广受贫民尊崇的“大善人巴勃罗”。

慢慢地,埃斯科瓦尔的走私生意越做越大,几乎囊括了从巴拿马至哥伦比亚的所有走私商品,成为最大的走私犯之一。进入二十世纪80年代,埃斯科瓦尔开始大刀阔斧地创立自己的时代。他利用麦德林纺织业没落、失业率激增的契机,将高效种植古柯(可从中提取可卡因)的秘诀教授给麦德林的农民,并招募当地无业人员到农场帮助农民料理古柯园,或到工厂参与可卡因的提纯。顶峰时期,为埃斯科瓦尔工作的竟达到了五万人,这个数字相当于二十世纪初麦德林市的人口总数。

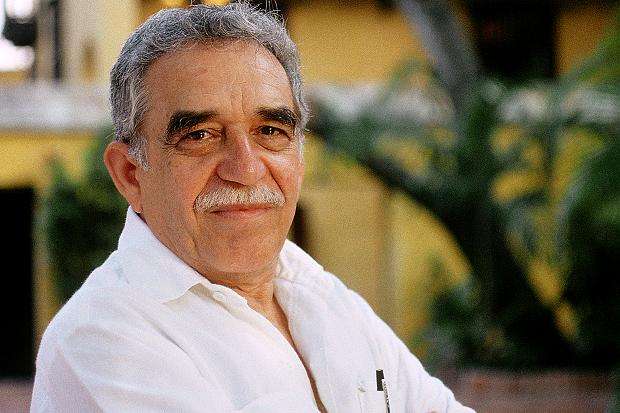

巴勃罗·埃斯科瓦尔也是美剧《毒枭》的主人公原型。当埃斯科瓦尔越狱时,哥伦比亚在监狱中搜出了马尔克斯已出版的全部作品。

埃斯科瓦尔的毒品帝国从麦德林这个毒品的温床中屹立而起,他领导的麦德林贩毒集团在扩大自己的商业网络之余,也用直升机、炮艇、坦克、装甲车等武装自己,同时底气十足地在社会更多的领域横行。

时任政府满足于社会财富激增,便默许麦德林集团的生意,以享受不断累积的哥伦比亚比索给他们带来的红利。常常是毒品运输队被查获的消息才刚见报,埃斯科瓦尔便已打通各种渠道顺利将货物贩至美国。而他受小舅子的影响,认为把毒品销往美国是一种爱国的表现。他还在接受媒体采访时,嚣张地说:“哥伦比亚人民终于拿起了打倒美帝国主义的有力武器,我们对美国社会上的2500万吸毒者不负任何责任。”

当时的埃斯科瓦尔强大到什么程度呢?他为自己的帝国建了“王宫”——那不勒斯庄园;立了法——以他自己的喜恶为评判标准的私法;统一了信仰——“圣巴勃罗”。

曾经“代表”人民的巴勃罗

埃斯科瓦尔一直没有将穷人们遗忘。他发起了“无贫民窟的麦德林”项目,在一处遭遇了火灾的贫民窟建造房屋数千所。如今,这个区域仍被称为“巴勃罗·埃斯科瓦尔区”,为一万两千多居民解决了住房问题。在这之后,他还陆陆续续为贫民建了学校、足球场、公园等。他还主办报纸,为遭遇不公的贫民发声。

埃斯科瓦尔在贫民眼中活成了神的样子,他威望大振。离了他,今天的哥伦比亚将大不同。

值得一提的是,如果不是埃斯科瓦尔在上世纪出资赞助足球训练,哥伦比亚国家队将无缘世界杯,也就不会有2018年俄罗斯世界杯上哥伦比亚与英格兰魔幻的八分之一决赛。有了人民做后盾,埃斯科瓦尔在拥有社会地位的同时,也渴望拥有政治权利。他一度获得大量选票,当选为国会议员,甚至雄心勃勃地意欲竞选总统。但在国会议员任命时遭到时任司法部长拉腊的揭露。这场国会会议引发了一系列社会风波,一时间,埃斯科瓦尔成了众矢之的,他的政治梦从此夭折。而他也开始反击拉腊,公开抨击拉腊为美国的走狗。

“宁要哥伦比亚一座坟,不要美国一间牢”

哥伦比亚政府中的各党派竞选人都多多少少受过毒贩的资助,因此大多数人都对贩毒行为表示默许。而在拉腊被杀害后,哥伦比亚政府意识到了毒枭问题的严重性,便开始寻求美国的帮助。而在美国,一位篮球明星因吸毒过量而死亡,引发了美国社会对毒品的消极态度;同时,美国发现,此前一直与其作对的哥伦比亚境内游击队竟也与毒贩合作,以攫取资金购买军火。两国在1979年签署的毒贩引渡协议正是在这段时间才开始真正生效。在美国的协助下,哥伦比亚警察捣毁了几个麦德林制毒窝点,加大了打击毒品的力度。

埃斯科瓦尔指责哥伦比亚政府,控告其受到了美国控制。同时,他和贩毒同伙逃亡巴拿马,躲避国内和美国缉毒警察的追捕。但在离开几个月之后,他还是回到了麦德林,决定在自己最熟悉、最能令自己安心的麦德林和引渡协议抗争到底。他最怕的一件事就是被引渡到美国,他曾说:“宁要哥伦比亚一座坟,不要美国一间牢。”他还发表声明说,只有哥伦比亚有资格惩罚他,并认为引渡协议是对哥伦比亚的一种侮辱。

在哥伦比亚,埃斯科瓦尔采取暴力手段,制造了多起暗杀事件,除掉一切反对他、支持引渡的重要人士。然而天平并没有向他这一边倾斜,局势仍旧对他十分不利。他此时腹背受敌,不仅被政府通缉,也被毒品行业的竞争对手卡利集团追杀。

这样的极端局势迫使埃斯科瓦尔采取更极端的手法应对。他在政治集会上枪杀哥伦比亚最有魅力、最受欢迎的总统候选人加兰,只因其坚定不移地支持引渡协议;在继任者塞萨尔·加维里亚计划搭乘的飞机上安装炸弹,最后总统幸存,但飞机上一百多名乘客因此命丧半空。美国派去的监听小组还公布了埃斯科瓦尔的电话记录,内容正是他和杀手在讨论暗杀总统参选人的计划。这几件事让埃斯科瓦尔为众人所唾骂,不仅政府,就连哥伦比亚的民众也对他充满愤恨,视他为毒瘤、恶魔。

1989年,加西亚·马尔克斯从古巴返回自己的祖国哥伦比亚,此时正值埃斯科瓦尔派人暗杀最受欢迎的总统候选人加兰,哥伦比亚全国被毒枭制造的黑暗和恐惧笼罩之际。他公开向毒贩提出要求:“不要把哥伦比亚变成一个丑恶的国家,要让哥伦比亚人及后代子孙能够生活。”他呼吁政府、游击队和贩毒组织之间再度展开谈话,防止哥伦比亚成为美国的战争机器帮助代表美国打这场战争,并因而沦为美国帝国主义的受害者。

一起连环绑架案的开始

在这场血腥的战争中,埃斯科瓦尔和哥伦比亚政府方都损失惨重。于是在1990年,新总统塞萨尔·加维里亚宣誓就职之后,埃斯科瓦尔看准了加维里亚是个温和绅士的人,便开始筹划更加行之有效的对抗手段。

这个新手段就是马尔克斯在《一起连环绑架案的新闻》中详细记录的那起绑架案,埃斯科瓦尔绑架了十名人质,其中有加兰的妻妹、前总统的女儿等几位重要家族的成员,把他们当做与加维里亚政府谈判的筹码。

《一起连环绑架案的新闻》,作者:加西亚·马尔克斯,译者:林叶青,版本:新经典|南海出版公司2019年1月

《一起连环绑架案的新闻》原文书摘:

(文中的玛露哈为被劫持的人质之一)

上车前,她回头看了一眼,确保没人跟踪她。现在是波哥大晚上七点零五分。天色在一小时前黑了下来,国家公园里灯光昏暗,光秃秃的树木在昏暗悲伤的天空的映衬下显得鬼影幢幢,但乍看并没有什么可怕的。尽管玛露哈身份显要,她还是坐在了司机的后面,因为她一直觉得这是最舒服的位置。贝阿特利丝从另一扇门上车,坐到了她的右边。她们比平常晚了近一个小时,在令人昏昏欲睡的下午参加了三场行政会议之后,两人看上去都很疲惫。尤其是玛露哈,前一晚她在家办了一场聚会,只睡了不到三小时。她伸展麻木的双腿,闭上眼,把头靠在椅背上,像往常一样发号施令:

“劳驾,回家。”

他们像平常一样回家,有时走这条路,有时走另一条,这取决于安全因素和路况。这辆雷诺21是全新的,十分舒适。司机小心地驾驶着。那晚的最佳选择是沿着希尔昆巴拉大街向北行驶。他们三次都遇到了绿灯,而当晚的交通也不像往常那么拥堵。在路况最糟糕的日子里,他们得花半小时才能从办公室抵达玛露哈位于第三横街84A-42号的家, 接着司机再送贝阿特利丝回家,她家在大约七个街区外。

玛露哈出身于一个显赫的知识分子家庭,几代人都是记者。她本人也当过记者,并数次获奖。两个月前,她开始担任扶影公司的董事长,这是一家扶持电影发展的国有公司。贝阿特利丝是她丈夫的妹妹,也是她的私人助理,以前是一名经验丰富的理疗师,但在歇业了一阵子后转了行。她在扶影公司的主要职责是处理与媒体有关一切事务。她们俩都无所畏惧,但从去年八月起,玛露哈无意间养成了回头的习惯,当时,毒贩们开始绑架记者,行迹难料。她确实有理由恐惧。虽然上车前她回头看一眼,觉得国家公园空无一人,但其实有八个人正在跟踪她。其中一个坐在一辆深蓝色的奔驰 190 里,车子停在对面的人行道上,挂着假的波哥大车牌。另一个驾驶着一辆偷来的黄色出租车。有四个人穿着牛仔裤、运动鞋和皮衣在公园的阴影下散步。第七个人个头很高,衣冠楚楚。他穿着春款西服,带着公文包,看起来像是一名年轻的经理。而这次行动的负责人正在半个街区外的街角咖啡馆监视着这第一幕的正式上演。细致紧张的排练从二十一天前就开始了。

出租车和奔驰跟着玛露哈的车,一直保持着最近的距离。为了确定玛露哈的日常线路, 他们从上周一就开始这么做了。大约二十分钟后,所有人都在82号大街上向右拐,那里距离玛露哈夫妇和儿子住的红砖房不到两百米。玛露哈的车刚开上陡坡,黄色出租车就超了过去,把它堵在了左边的人行道上,司机不得不紧急刹车。几乎同时,奔驰停在后面,堵住了退路。

三个男人从出租车上下来,果断地向玛露哈的汽车走去。那个身材高挑、衣冠楚楚的男人带着一件奇怪的武器。玛露哈觉得那是一把霰弹枪,枪托被削短了,枪管又长又粗,像一架望远镜。实际上,那是一把口径九毫米、带消音器的迷你乌兹冲锋枪,它能发射单枚子弹,也能在两秒内连发三十枚子弹。另外两名歹徒也带着冲锋枪和手枪。从后面那辆奔驰上又走下来三个男人,但是玛露哈和贝阿特利丝看不见他们。

他们的行动迅速而统一,玛露哈和贝阿特利丝只记得短暂偷袭的那两分钟内的零星片段。 五个人在围住那辆汽车的同时,也十分专业地盯紧了这三辆车。第六个人拿着冲锋枪在街上巡逻。玛露哈看出了其中的凶兆。

“开车,安海尔!”她向司机喊道,“从人行道开过去,怎样都行,赶紧开车。”

安海尔呆住了,无论如何,前有出租车、后有奔驰,他们没有脱身的余地。玛露哈害怕那些人会开枪,她像抱着救生圈一样抱着她的包,藏在司机座位后面,向贝阿特利丝喊道:

“跳下去。”

“不行,”贝阿特利丝低声说,“跳下去我们会被杀的。”

她颤抖着,但很坚定。她坚信这不过是一次抢劫。她艰难地取下右手的两枚戒指,扔出窗外,想着:“拿了东西就赶紧走吧。”但她没来得及摘下左手的两枚戒指。玛露哈在司机座椅后面缩成一团,甚至不记得自己戴着一枚祖母绿宝石钻戒, 还有配套的耳环。

两个人打开玛露哈旁边的门,另两个打开了贝阿特利丝旁边的门。第五个人隔着玻璃朝司机的脑袋开了一枪,由于消音器的作用,枪声听起来几乎像是一声叹息。接着他打开车门,把司机拽了出来,又朝倒在地上的他开了三枪。命运无常:安海尔·玛利亚·罗阿三天前才成为她的司机,他穿着深色西装和熨帖的衬衫,戴着属于部长级领导司机的黑色领带,才刚开始他全新、体面的职业生涯。一周前,曾在扶影公司供职十年之久的前任司机自愿退休了。

玛露哈很久之后才得知司机的遭遇。她躲在藏身处,只能听见玻璃破碎的声音,还有几乎是从她头顶传来的强制命令:“我们为您而来,女士。出来吧! ”一只铁掌抓住她的胳膊, 把她从车里拖了出来。她尽力抵抗,摔倒了,腿上被划出一道伤痕。但是那两个人把她举了起来,抬到了停在后面的车上。没有人注意到玛露哈紧攥着她的包。

贝阿特利丝的指甲又长又坚硬,而且,她接受过良好的军事训练。她向那个试图把她从车里拽出来的年轻人反抗。“别碰我!”她喊道。他被激怒了,贝阿特利丝意识到他和她一样紧张,什么事都做得出来。于是,她改变了语气。

“我自己下来,”她说,“请告诉我该怎么做。”

他指了指出租车。

“坐上那辆车,然后趴在地上,”他对她说,“快!”

车门是开着的,发动机已经启动,司机在座位上静止不动。贝阿特利丝尽量在汽车的后半部平躺。绑架者把他的外套盖在她身上,坐好后,把脚搁在了她的身上。另外两个人上了车:其中一个坐在司机旁边,另一个坐在后面。等到两扇车门同时关闭后,司机便沿着希尔昆巴拉大街颠簸着向北行驶。此时,贝阿特利丝才想起她把自己的包落在了她们的车上,但为时已晚。除了恐惧和不适之外,她无法忍受的还有盖在身上那件外套上的体臭味。

玛露哈被抬上的那辆奔驰一分钟前发动了,走的是另外一条路线。她被安排坐在后排座椅的中间,两边各坐着一个男人。左边的人强迫她趴在他的膝盖上,这个姿势非常不适,她几乎无法呼吸。司机旁边坐着另一个男人,通过一台原始的对讲机和另一辆车通话。玛露哈愈发感到疑惑,因为她不知道自己被带上了哪辆车——她从未发觉它停在她的车后面——但她觉得这辆车很新很舒适,或许还有装甲防护,因为街道上的声音被减弱了,就像微弱的雨声。她觉得自己要窒息了,心脏几乎要从嘴里跳出来。司机旁边的人看起来像是领导,他发现了她的焦虑,试图让她平静下来。

“您冷静点,”他回头说,“我们把您带走是为了让您传递一份公告。几个小时以后您就能回家了。但如果您乱动,那就糟了,所以您冷静点。”

那个让她趴在膝盖上的人也试着让她镇定。玛露哈深深地吸了口气, 接着张嘴呼气, 呼吸得非常缓慢,渐渐缓了过来。驶过几个街区后,情况变了。汽车在一道陡坡上遇到了交通堵塞。拿着对讲机的人开始对另一辆车的司机大声下达无法完成的命令。在公路的某一段,有几辆救护车停滞不动。救护车的汽笛声和震耳欲聋的喇叭声能把一个神经紧绷的人逼疯,而至少在那个时刻,绑架者的神经都紧绷着。司机试着开路,但他太过紧张,撞在了一辆出租车上。只是撞上也就罢了,对方司机还不住地大喊着什么,这加剧了所有人的紧张情绪。拿着对讲机的人下令,无论如何都得前进。汽车从人行道和空地上逃窜而出。

整理:宫子

校对:薛京宁

原标题:马尔克斯新著: 哥伦比亚的毒品帝国