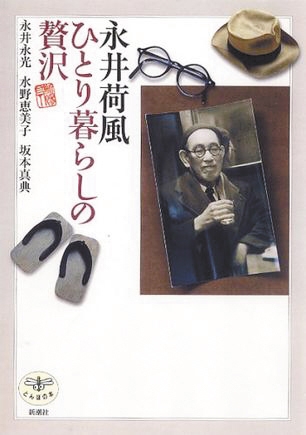

作者:(日)永井荷风

版本:陕西人民出版社

译者:杨晓钟 等

2015年3月

永井荷风是文学市场上的冷门,他的大部分书已不易买到了。巧得很,在发表江弱水先生这篇随笔的同时,永井荷风散文有了一个新版本,不过译本质量如何,还需检验。

永井荷风(1879~1959),日本小说家。1902年以受左拉影响的中篇小说《地狱之花》闻名,以及以国外见闻为题材的《美国故事》(1908)和《法国故事》(1909)。此外还有《大洼通讯》(1913)、《断肠亭杂稿》(1918)、《荷风随笔》(1927)等随笔集。1952年获日本政府颁发的文化勋章。1954年被推选为艺术院会员。

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(1821~1867),法国十九世纪最著名的现代派诗人,象征派诗歌先驱,代表作有《恶之花》。

日本传奇导演新藤兼人的随笔集《一百岁的人生方式》中文版最近面世,几乎见证了整个日本电影历史的新藤兼人在书里侃侃而谈,谈电影,谈战争,谈友人,令人印象深刻的,改编了作家永井荷风《濹东绮谭》的新藤兼人也谈到了永井荷风。“荷风的生活方式深深吸引了我。从1917年到1958年4月29日去世的前一天,他持续不断地写了42年《断肠亭杂稿》。这本书不仅是日记,也是写给读者的。他写得倾尽心血,把自己整个人都注入书中。”新藤兼人几乎把《濹东绮谭》当成了永井荷风的传记片来拍,不仅让外形酷似永井荷风的实力派演员津川雅彦饰演荷风,还将《断肠亭杂稿》中的荷风融进了电影。新藤兼人说:“荷风在战后失去性能力,但仍常去浅草,泡在舞女的后台里,享受性的氛围,步入耄耋之年,人也并非枯萎。性的文火还在烧着。”江弱水先生的《从波德莱尔到永井荷风》,带我们一窥文本中的永井荷风,还有他同为浪荡子的兄弟波德莱尔。

1

我一向不喜欢“唯美主义”这个名目,要是像日本人那样翻译成“耽美主义”就好了。难怪英国的“唯美主义”文学不合我口味,而日本的“耽美主义”文学,特别是其中两大家,永井荷风与谷崎润一郎,却为我所耽爱,耽而不唯的爱。两大家中,谷崎润一郎的写法更高妙,创造出了最纯净的日本之美,但从为人处世的风格上来说,我更感兴趣的是永井荷风。他那与世相违的活法,已成日本文人的标格。

永井荷风(1879-1959),别号断肠亭主人,出身于书香门第。父亲永井久一郎做过东京国立图书馆馆长和文部大臣秘书官,是著名的汉诗人,书斋里悬挂着驻日公使何如璋写的书轴,家中常举行雅集,吴汝纶和郁达夫的哥哥郁曼陀都参加过,所以荷风从小熟悉诗酒风流的汉文化。但他吃的却是西餐,一副西洋人打扮,有良好的西方文学素养,二十四岁就去美国和法国游历,晃荡了五年,写有《美利坚物语》和《法兰西物语》。他的一生,衣食无虞,优游卒岁,活得非常滋润,有一阵被请去庆应义塾大学做法国文学教授,也不好好做下去。他从小就喜欢勾栏瓦肆的游冶,热爱民间近似单口相声和滑稽表演的“落语”和“狂言”。三十岁以后,日事笔砚之余,每晚都穿戴齐整像上班族一样到花街柳巷去泡。他之成为东洋色道文学也就是情色文学的大师,是有长期的基层生活经验的。荷风差不多终身独居,只闪婚两次,第一次是遵父命娶一位木材商的女儿为妻,父亲一死就离了婚,前后不到半年。第二次是娶艺妓八重次为妻,自谓得享半年清福,后因荷风移情别恋,八重次便回新桥的教坊去重操旧业,荷风也不以为忤,可谓惊世骇俗。

荷风一辈子我行我素惯了,真是由着性子活,而活出一个特立独行的自我。他坚执自己的感觉、趣味和思想,绝不讨好社会,也不要社会来讨好自己。孤独满眼,沉疴缠身,乃至衰老临头,荷风都不当一回事,决计不会像芥川龙之介或川端康成那样自杀,反而把疾病和衰残视为拯救人生之苦的好帮手。他说自己:

甚至对于自身选定的归宿究竟如何,干脆放掷不管,而把自己当作他人一样,对于无可把握的终局甚至感到一种具有讽刺意味的好奇。(《晴日木屐》)

既不思国,也不忧己,抛弃父母,无家无室,一朝狂欢到极乐后的终生悲哀,对我来说是多么富有情趣的结局呀。(《法兰西物语》)

这种不可救药的个人主义,这种破痈溃疽式的对人生的痛并快乐着,让我想起袁宏道所谓的五种“真乐”,简直就是永井荷风一生出处的最好写照:

目极世间之色,耳极世间之声,身极世间之鲜,口极世间之谭,一快活也。堂前列锦,堂后度曲,男女交舄,烛气熏天,珠翠委地,皓魄入帐,花影流衣,二快活也。……然人生受用至此,不及十年,家资田产荡尽矣。然后一身狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻,五快活也。士有此一者,生可无愧,死可不朽矣。

荷风真快活,也真怪。他不会为阳光、宝石、天鹅绒花的色彩而感动,看见灰色冬日的病态枯树却欣喜若狂。他偏爱坏女人,梦里都是她们罂粟花一样带毒而芳香的容貌,却对纯洁无瑕的处女毫无兴趣。他害怕婚姻生活,不愿为最初三个月的激情,换得日后老是面对同样的肉体,同样的举动,同样的对话和吵架。“丈夫能够忍受这种单调的生活,一定要有惊人的毅力。”他像拜伦一样瞧不起祖国的山水,简直对爱国两个字嗤之以鼻,绝无日本文人少不了的爱国主义狂热,但又真懂得对国要怎么爱:“我认为我们所说的爱国主义就是永远保持乡土之美,致力于国语的纯化洗练,以此为首要的义务。”(《夕阳·富士眺望》)凡此种种,都让我想到波德莱尔在《现代生活的画家》中说到浪荡子(dandy):

一个人有钱、有闲,甚至对什么都厌倦,除了追逐幸福之外别无他事;一个人在奢华中长大,从小就习惯于他人的服从,总之,一个人除高雅之外别无其他主张,他就将无时不有一个出众的、完全特殊的面貌。

一个浪荡子可以是一个厌倦的人,也可以是一个痛苦的人,然而在后一种情况下,他要像斯巴达人那样在狐狸的噬咬下微笑。

请读者不要对轻浮的这种危险性感到愤慨,请记得在任何疯狂中都有一种崇高,在任何极端中都有一种力量。

的确,在西洋的文人中,荷风最近似的,还是耽美派的连体兄弟恶魔派的波德莱尔。

2

且看永井荷风《法兰西物语》的最后一篇《舞女》:

在微妙地撩拨着感官的舞曲中,你用脚尖像鸟一样翱翔回旋在舞台上。每一段曲子,我都在窥视你抬腿踢高的裙摆,都在窥视你抬高举双手时露出的两腋。躺着的时候,你像空中翻滚的云彩一样横卧流溢于舞台,弯腰的时候,又像裸体维纳斯,腰部的曲线是那样的优美。啊,妖艳的你的身体,无论何时我都无法忘却。如果真要忘记的话,只有让我把你拉进卧室的帷幕后,用我的手抚摸,用我的唇亲吻,占有你肉体的晚上。而达成这种梦想又是可怕的,好像强烈的梦被破灭。我是穷人,因此我很幸福!

那恣情纵欲的“颓加荡”(décadent),一看就是熟读《恶之花》的文笔。难怪《法兰西物语》一出版就因伤风败俗被查禁,跟《恶之花》同一命运。

从美利坚到法兰西,《恶之花》一直是永井荷风的口袋书。他到了纽约唐人街,就想到这属于《恶之花》的宝库;看到巴黎卢森堡公园的秋色,也想波德莱尔亦曾如我临眺与冥思。气味真是相投啊!评论家吉田精一说:“贯穿于荷风的文学世界里的一个主题,可以说是表现那种达到烂熟之极以后渐趋颓废,并伴随着这种颓废引发出诗意的忧伤的社会、风物以及人情世故。”这跟本雅明讲的波德莱尔一样,即拥有“感受破损和腐烂世界的魅力”。让-皮埃尔·理查注意到,波德莱尔极度敏感于生命的腐化(Corruption)这一过程,认为所有的腐化都是了不得的高级和胜利,愿意在腐败中思考所有存在于永恒的质地。荷风在《濹东绮谭》里说:

与其在号称洁白的墙壁上发现斑斑污迹,更乐于在被人丢弃的褴褛碎片上发现残存的美丽的锦绣。正如在正义的殿堂也往往洒落着鼠屎鸟粪一样,在腐败的深渊反而可以撷取许多美丽的人情之花和芳香的眼泪之果。

写最后这句话的时候,他心里一准想到了《恶之花》。

波德莱尔从小沉迷于女性世界的魔力,选择却只在妓女与侍女,属于永井荷风所谓“背阴处的花”。她们没有受过良好教育,而这恰恰是两位顶中意的地方。永井荷风庆幸他的阿妾(八重次)不识字,和明治新型的女子教育全然无关,迷信、偏见、虚伪和不健康一样不缺,但深谙生活的艺术。波德莱尔的情人让娜·迪瓦尔也愚昧无知,具有混血女子的所有恶习,说谎、放荡、使诈、乱花钱,优点则是性感,以及也许“能做个汤”。但波德莱尔说,愚笨里总是蕴藏着美,它使女人免于思想的啮咬而爬上皱纹。

波德莱尔称“浪荡主义是英雄主义在颓废之中的最后一次闪光”,而永井荷风也认为“卖色的行动皆潜藏着一种莫名的悲壮的神秘”。这是常人所不能理喻的浪子和荡妇的崇高。他俩对待女性的态度如出一辙,均为这样一种信念所支持。同波德莱尔“对一个该被鄙视的女人的暴虐趣味”和“流连于低级场所的习惯”一样,永井荷风流连欢场,说是好让自己糜烂而悲伤的心在艺妓们水性杨花的感情中得到休息。他以“甘隶妆台伺眼波”的虔诚,观察并描画她们的一颦一笑,一举手一投足。他酷爱浮世绘,认为从喜多川歌麿和葛饰北斋可以窥见日本女子的秘密:

臻于完善的江户艺术所表现的充满丰富生命内容的下町女子的日常起居活动,并不只局限于化妆时的姿态。不论是春雨中在格子门内刚刚撑开蛇目伞时的身姿,还是在那长火盆对面抄起长烟管的手势,以及夕暮之中埋在衣领内的沉思的双颐,甚至经风儿吹起的一绺鬓发,自然松解的衣带的一端,都会产生万种风情。风情是什么?不正是那种只有经受艺术洗练的幻想家的心灵才可体味、而无法用言语表达的复杂而丰富的美感的满足吗?而且这是轻淡、明快、降半音的mineur的调子。(《妾宅》)

身姿,手势,眼风,浮世绘画家将女子天然的情状与意态在最富包孕的时刻hold住,让生动的刹那作永久的凝固。这种东方式的柔弱蕴藉,和降半音的小音程的文字,接近荷风爱读的明末王次回的《疑雨集》中那些哀感顽艳的香奁诗句,其中偏多女子美妙动人的姿态:

掠鬓初齐侧眼看,红绵新拭镜光寒。斜回雪颈些些儿,贝齿畏痕恰恼欢。(《闲事杂题》)

暖语闲兜令语挑,感卿亲赐与无聊。歌筵歇拍偷回眼,花径前行细转腰。(《无题》)

屧响盈盈下砌砖,迎风衣鬓影翩然。睡中唤起眉梢重,意外缘欢笑靥圆。(《遥见》)

永井荷风曾在《初砚》一文中,激赏《疑雨集》之极富肉体的美感,且多呈病态的情感,是人类内心秘密弱点的暴露,与波德莱尔《恶之花》中那“横溢的倦怠颓唐之美”毫无二致。《恶之花》中那些通体散发着危险之香的、灵蛇一样随着节拍摆动的、目光的一瞥能让人复活的女子,真是致命的诱惑:

试凭慧眼赏奇观,玉臂圆腓仔细看。鸿雁一身流雪浪,葡萄双簇映冰盘。(《璎珞》)

绕梁妙响协笙歌,爱汝姗姗缓步过。小立浑身呈惰态,闲愁倾泻入秋波。(《虚幻之爱》)

迷人浅笑意扬扬,别有深情凝睇长。销魂粉面飘轻縠,沾沾自负非寻常。(《面具》)

我故意用了王力先生1940年用旧体诗意译的《恶之花》译文,以与王次回的诗句相映成趣。不过,旧体诗的辞藻未免削弱了《恶之花》中美色的亮度和强度。波德莱尔诗里的性感女神是女祭司、女战士、女王那一类型,荡心侈目,刿心怵目;永井荷风笔下纤柔忍从的艺妓却只是背阴独坐,无常,无望,无告,却更令人销魂。叶嘉莹先生杜撰了一个的术语“弱德之美”,正好拿来形容荷风心仪的那款阴柔的女子。

3

夜晚都是谈情的圣手,白天则是闲逛者的角色,永井荷风跟波德莱尔的类比可以一直进行下去。荷风最喜欢在轻暖的阳光下到东京街头漫步打望,很难说不是对波德莱尔的亦步亦趋,有样学样。但是,两人在闲逛的目的上终于有所区别。本雅明说,波德莱尔把都市比作旋转着缤纷碎片的万花筒,他在茫茫人海中寻找每日的震惊,但永井荷风却只想打捞往昔的陈迹。他的《晴日木屐——东京散策记》一开头就说,巴黎人乐意到市内散步,在观察近代世俗的同时,对过去的遗物也抱有兴趣。荷风无意于观察社会,他只对过去感兴趣,其文章的一大主题乃故物的叹逝。从这个意义上说,荷风更符合本雅明所称道的“脸对着过去”的闲逛者,进步的风暴把倒着走的他不可抗拒地刮向背对着的未来,而他面前的是过去的废墟。“城市面貌,唉,比人心变得更快!”“还有比所谓进步更荒诞的吗?”波德莱尔这两句话,更像是出诸永井荷风之口。

《晴日木屐》各篇所记东京的胜景,就是要“为变幻的世界立下存照,供后人谈兴的素材”。他惋叹于江户时代的城市天际线已然改观,木桥变成铁制的吊桥,河岸因混凝土加固再也看不到露草之花。对于日本以文明开化之名一味引进西洋的建筑风格和城市规划,荷风真是痛心疾首,《晴日木屐》到处是尖酸辛辣的批判,而淡淡的哀伤弥漫于字里行间,仿佛一位哀悼者:

铁道的便利,从生于近世的我们的感情中,夺走称为“羁旅”的纯朴而悲哀的诗情;与此相似,桥梁也从不远的近代都市中剔除了“渡船”的古朴而和缓的趣味。美国虽然有装载火车的大型轮渡,但是没有像竹屋渡口那样,经河水洗涤出美丽木纹的木造船、橡木橹和以竹棹划行的彩绘般的渡船。(《水·渡船》)

写过《美利坚物语》的永井荷风,对“涂金抹银”的美国品味看不上眼,说那是一个艺术上还没有开化的国度。他问,现代生活难道非得拿出美国式的劲头才吃得饱饭?为了变成二十世纪的强国,难道一定要施行从根本上破坏传统特色的暴举?可是他也无奈地预言:“日本都市的外观和社会的风俗人情不久就要全部改观。即使不情愿也要美国化,不甘心也要德国化。”(《浮世绘鉴赏》)妙的是,比他早半个世纪,波德莱尔在《迸发》(Fusées)中也抨击过美国:“机械将把我们严重美国化,进步将在我们整个精神层面严重萎缩,以至于空想家们那些血腥、渎圣或反自然的梦境都无法与这般卓有成效的后果相比。”

在随笔《一夕》中,永井荷风引赵翼的诗:“旧稿丛残手自编,千金敝帚护持坚。可怜卖到街头去,尽日无人出一钱。”不识时务,不合时宜,这是我读永井荷风的感觉。此老之大可人意也就在这里。你哪怕把现代文明全部的光鲜亮丽炫在他面前,都休想让他点一个赞。他把这个世界给废了,因为他已经把自己给废了。庄子《人间世》曰:“且予求无所可用久矣。”这不也是波德莱尔与永井荷风的所求吗?波德莱尔在《我心赤裸》里说:“对我来说,成为一个有用的人,是一件可憎的事。”永井荷风《答正宗谷崎二氏之批评》则说:“我自觉我已然无能为力,着实无用之人,便打算看情况引身而退。”于是他们都“大隐隐于市”了。本雅明说波德莱尔“已经是从这个社会退出一半的人”,永井荷风也说自己“没有什么应尽的义务和责任,可谓身同隐士一般”。

(“纵饮久判人共弃,懒朝真与世相违。”)永井荷风晚年获颁文化勋章,当夜便到浅草六区欢乐街与脱衣舞女们饮酒狂欢,且拍照留念。照片上,生就一张马脸、戴一副黑边圆框眼镜的功勋获得者,正搂定一位裸女,身后簇拥着四位,相貌皆欠奉,勋章就用绶带吊起在屋子中央。永井神情坚毅地正视前方,一副虽千万人吾往矣的气概。可以想见照片登上报端时正人疾首、君子戟指的舆论之哗然。波德莱尔一心想得到官方的十字勋章而得不到,真要是得到了,也该这样庆祝吧。他不是这样说吗。

他们同出一源,都具有反对和造反的特点,都代表着人类骄傲中所包含的最优秀的成分,代表着今日之人所罕有的那种反对和清除平庸的需要。浪荡子身上的那种挑衅的、高傲的宗派态度即由此而来,此种态度即便冷淡也是咄咄逼人的。

胡兰成在《中国文学史话》里说,永井荷风晚年冷癖不近人情,“冷是因为他们是无神论”。波德莱尔也把浪荡子的哲学看成一种宗教,内在能量惊人,被灌注的教义是perinde ac cadaver!拉丁文是“像具死尸一样”,意思是说连死都不怕,还怕什么?永井荷风曾想象过自己跳进塞纳河自杀,陈尸于某个阴冷恐怖的处所,第二天被法国报纸用漂亮的法语印出自己的名字,然后被很烂的日本报章转载。“这是多么凄美的结局啊!”他想。但最后他改了主意,觉得这样做很没意思:“因为现在连自杀都是一件让他感觉麻烦的事情。”他真的对于自身的归宿“干脆放掷不管”了。八十岁时他死在自己被子从来不叠的邋遢的床上,这比四十六岁死在诊所的波德莱尔收场要好。

□江弱水