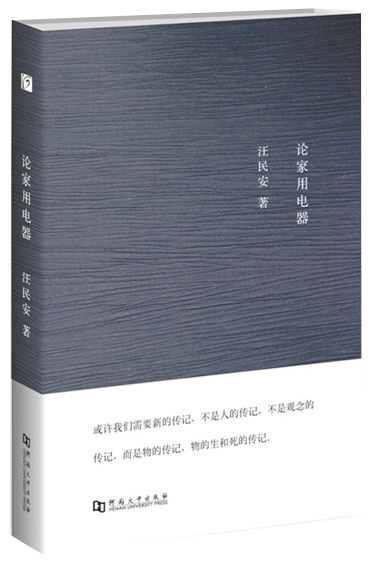

在技术发展越来越快的今天,人们越来越依赖机器带给生活的便利,也越来越难以摆脱机器对自己的操控。汪民安作为一个对机器“一窍不通”的文化研究学者,最近出版了一本奇妙的书,《论家用电器》。他以文化研究的视角、“非学院”的语言,以及本人对家用电器的使用经验,为他最熟悉的每一件电器写了个小“传记”,思考“物”的生与死。在这个时代,机器对人来说意味着什么,我们是否无法逃脱马克思和卢卡奇所论述的“机器对人的异化和物化”?

同时,河南大学出版社新近出版了一套由首都师范大学教授汪民安主编的人文科学译丛,继续了汪民安自九十年代起对欧陆当代思想的译介工作。这套丛书更多地跟进了目前在西方正活跃的理论家——阿甘本、巴迪欧、朱迪斯·巴特勒、梅亚苏等。

就此,书评周刊专访了汪民安教授,请他谈谈技术发展的“进步主义”,以及当代欧陆思想与中国的隔膜。

汪民安主要研究方向为批评理论、文化研究、现代艺术和文学。

技术发展没有带来空闲

新京报:你在《论家用电器》中写道,“生活中的机器越来越多,但是人们并非越来越闲暇,机器并非减少了劳动,而是加剧了劳动。”对物的研究说到底是对“消费社会”和对“进步主义”的反思?

汪民安:说不上是反思。我觉得这是一个成熟的成年人不必借助书本就可以得出的感受。我还是一个年轻人的时候,我相信进步。但我现在早就不相信了。某些环节的进步,一定导致另一环节的倒退。不错,商品日新月异,琳琅满目,但是,它们不是越来越难以令人们感到满足吗?人们不是越来越将物作为疯狂的追逐目标并为此而感到痛苦吗?技术在进步,它确实方便了很多。但是,就是这个方便的技术却滋生了无数的事情。电脑带来了无数的便利,但是,人们根据电脑也创造出无数的事务。这层出不穷的事物抵消了技术的方便。是的,我们有了洗衣机,不再用手洗衣服了,是重大的解放。但是,妇女腾出来的时间会用来睡觉和游乐吗?有一点毫无疑问,省时省力的技术发明了很多;但同样毫无疑问的是,人们一点空闲也没有,而且越来越累。当然,我也不愿意将过去想象成美妙的时代。我不怀旧。过往的时代有它的贫乏的痛苦,就如今天有它丰裕的痛苦一样。

新京报:媒体和网络让人们私密空间和公共空间的界限越来越模糊,在其中机器扮演了怎样的作用?比如手机、电脑等是否重新定义了私密空间?

汪民安:在几十年前,我们既没有私密空间也没有公共空间。或者说,我们的私密空间就是公共空间。人们暴露了一切。连内心的秘密都要坦露和交代,更不用说实际性的空间秘密了——城市中的一家好几口人都睡在一个十几米的房间内,哪有什么私密空间?正是因为和别人共享空间,我的一个朋友和他的妻子吵架的时候,愤怒不是大声地爆发宣泄,而是将嘴巴放到对方的耳朵旁压低声音去狠狠地诅咒对方。但是,在过去的十几年中,住房扩大了,人们都享有自己的某个房间,也就是伍尔夫当年所要的“一间自己的屋子”。人们拼命地扩大自己的住房面积,就是对于私密空间渴求的表现。但是,私密空间在今天还以另外的方式出现。这就是你所说的手机空间或者电脑空间。对于许多孩子来说,需要的不再是一间自己的屋子了,而是一台自己的电脑或者手机。就此,私密空间有它的双重性,人们试图获得双重私人空间。但这两个私人空间性质完全不同。电脑中的私人空间可以存放各种观念、思想和情感,而住宅中的私人空间可以存放各种物品和身体。它们有着明确的分工,但是也相互配合、补充。

新京报:你写到“机器能够在艺术匮乏的地方大行其道”,以及“机器有着反抒情的本质”。本雅明在《机械复制时代的艺术品》中论述了在机械复制时代,艺术的“光晕”消失了,但同时却伴随着艺术民主化的到来。当今时代的艺术大部分已经很大程度依赖于电脑、电子化的生产了,本雅明的论述在当下有着怎样的意义?

汪民安:我并不排斥机器。我也离不开机器。我只是指出了一个历史事实。就手机和书信的差异而言,没有手机的时候,缓慢,不便,不确定,等待等等,所有这些都有它的抒情性。但是,反过来,也有它的困扰、焦虑和不安。

我们必须把机器和艺术的关系放在一个历史的脉络中来理解。在不同的时代,它们存在着不同的关系,而且,艺术和机器的概念也在发生历史性的变化。本雅明是一个敏感的预言家。他在上世纪30年代写了这篇文章。他较早地谈到了艺术和技术的关系问题。但实际上,艺术光晕的消失,不仅仅是技术的变化所导致的。我们看到杜尚在这之前的工作早就从另一个方面抹掉了艺术的光晕。古典艺术总的来说是一门手艺,正是独一无二的手艺才是这光晕的根源。本雅明遗憾地发现了手艺的消失,但是他同时也很兴奋地发现了机器促发艺术的新的可能性。他并不排斥机器和艺术的新关系。实际上,艺术的创造和生产方式一直是艺术家所致力的重要内容。随着技术的发展,艺术的生产方式更多样化了。艺术的概念范畴也随之扩大。每个人都可能成为艺术家。或许,在今天,艺术的生产方式可能比艺术最后呈现的形态本身显得更加重要。艺术史,总是关于艺术品的历史,即艺术的呈现形态的历史。或许应该有一部讨论艺术生产,尤其是当代艺术生产的历史著作。

空间生产与生活观念

新京报:你在书中写道,“传统的以血缘和夫妻关系缔造的家庭伦理已经被90年代以来大规模的空间生产吞噬了,空间锻造人们的习性,生产了主体。”那么未来的家庭伦理是否会随着对空间住房观念的变化而改变?比如空间观念的变化对独身者等会有怎样的影响?

汪民安:列斐伏尔的伟大著作告诉我们,空间不仅仅是一个中性的容纳器皿,它还有其强烈的主动的生产性。空间的变化,可能导致社会的变化。没有什么比当前中国的空间战争更多地体现了这一洞见了。住房是婚姻关系的重要要素。它对家庭伦理有致命的影响。它包括孩子的出生和抚养,老年人和子女是否住在一起,是否接待家庭成员之外的客人,等等。最重要的是,住房,是一个家庭在一段时间内的头等大事。它沉重地塞满了人们的意识,使人们无暇旁及。

空间的变化甚至不限于家庭结构内部的伦理关系。它甚至会改变人们的生活观念和态度。农民一旦住进了高楼,他就不是农民了。不仅仅是身份上的变化,他的习惯也变了。他进门要脱鞋,要注意卫生,不能随便扔垃圾。他逐渐地被楼房规训了。我觉得中国这十几年的空间生产,全面地改造了人们的生活和观念——它比一切说教,一切制度,乃至一切惩罚都有效得多。

新京报:做饭为何在大多数时刻把女性限制在家庭的厨房空间内,而把男性限制在餐馆的厨房空间内?这是否也是一种社会空间的性别之战?

汪民安:确实,很长一段时间以来,厨房是专属于女性的,甚至是整个家务都是专属于女性的。但现在,女性已经越来越多地走出厨房了。这当然和妇女的社会地位,社会角色的变动,以及人们的妇女观念的变化密切相关。不仅仅是厨房功能,许多传统上赋予妇女的角色和功能,甚至包括抚育孩子这样的功能,现在都越来越趋向中性化了,我想,妇女外出工作,获得经济自主性,是这一切变化的最根本所在。我的印象是,厨房现在已经变成一个中性空间了。但是,餐馆中的大厨确实是男人。而且一直是男人。这是因为这份工作是被浓烈的油烟熏烤?更需要体力?还是因为男人更擅长这门烹饪技术,更能掌控一个大的餐桌局面?我不太肯定。不过,餐馆厨房中配菜的好像多是女人。女人在此是个配角。尽管她也可以下厨。在男人和女人同在的一个公共空间中,女人通常是配角。无论是在餐馆沸腾而喧嚣的厨房间,还是在一个明亮而宽敞的办公室里,都是如此。

新京报:《论家用电器》是从自己的个人经验出发来展开的论述。在学术研究领域,可否具体谈谈个体经验的价值?

汪民安:真正的学术研究都是从自己的个人经验出发来展开论述的。对一个人文学者来说,客观地去分析这个世界是不可能的。这一点,没有人比尼采论述得更有力了。尼采说强大的思考都是一种力的释放和投射,是铁锤般的敲打,是身体的竞技。而这一切,都是个体化的,是偶然的,是以个人经验和身体作为基础的。拉图尔甚至说,所谓的“科学”知识都是从个人经验着手而偶然获取的。我相信,人文科学领域,没有个人经验的研究是死的研究。一个人如果没有敏锐的感受能力,他如何有独特的洞见呢?我们看到了不计其数的充满着强烈八股味的论文,发表在各种学术期刊和大学学报上。那里面没有个人经验,只有大而化之的人云亦云的陈词滥调,但不幸的是,我们这个庞大而僵化的学术机器需要这些东西来填充而得以运转。

我们和西方理论不同步

新京报:多年来你主持和组织翻译了许多西方文化理论的著作,由你主编的河南大学出版社出版的人文科学译丛,选入了大量后马克思主义文化研究的学者,如阿甘本、巴迪欧、朱迪斯·巴特勒、齐泽克等西方左翼学者,你选则译介的标准是什么?

汪民安:我从上世纪90年代中期开始做过很长一段时间的编辑。我曾经和社科院的王逢振先生合作编辑过一套丛书“知识分子图书馆”。那套书主要以批评理论为主。就是现在人们不太恰当地笼而统之地称之为后现代的那些理论著作。你可能不了解上世纪90年代中期的学术界和出版界的情况。80年代曾经有过大规模的翻译,但是90年代初期因为各种原因中断了。整个90年代翻译过来的书非常少。我们在那个时候组织翻译了德里达,詹姆逊,赛义德和保罗·德曼等人的著作。那可能是国内第一次系统翻译西方学院左派的著作。后来我去大学教书,这套书大概出了30本左右就中断了。这套书选的作品大都是西方七八十年代的著述。河南大学出版社的这套丛书跟“知识分子图书馆”有连续关系,但是,这套书以2000年后的出版著作为主。这些作者也更年轻一些,是现在正活跃的西方影响比较大的理论家。我和丛书的编辑杨全强共同制定的书单中还有更年轻的哲学家,比如梅亚苏、哈曼等等,他们生于六十年代,刚刚作为一个流派崛起。总的来说,在理论出版方面,我们试图做到跟西方同步。我们希望通过这套书及时了解西方当前的理论进展。不过,坦率地说,在这方面,我们和他们的差异太大了,几乎没有共同语言,仿佛不是生活在同一个世界。我相信,如果梅亚苏来中国参加一个理论讨论会的话,他肯定不明白为什么我们还会这么说,反过来也是如此。相比文学和艺术而言,理论的隔膜真的是越来越大了。如果说,经济领域确实有一个全球化进程的话,理论领域却看不到这个趋势。

新京报:这些当代的欧陆著作对中国有何影响?他们能够对中国做出解释吗?中国学者如何发展出自己的思想和哲学框架?

汪民安:每一本书都有它的命运,都会产生其特有的效果。本雅明说过,一本书一旦被翻译,它原有的生命就死掉了。它在一个新的语境中获得新生。这些理论著作到底在中国学界获得怎样的新生命?我真的无从判断,因为我看不出来产生了什么明显的影响。我知道有一些年轻人感兴趣。但大体上来说,哲学界和理论界都没有表示出明显的热情。中国现在是一个经济大国,其必然结果是人们越来越自信了。学术界也越来越自信了,仿佛经济起来了学术就自然起来了。大家都关起门来自己琢磨,都以为自己在发现重要的中国问题,在寻找重要的中国答案,都要搞各种中国学派。这绝对是一个幻觉——至少,在当代哲学和理论领域,我没有看到太多有意思的东西。现在的问题是,西方的理论著作翻译过来了,但是,我们并不认真对待它们,许多狂妄自大的人还抱有轻蔑之意。

那么,这些翻译过来的著作是否真的有价值呢?如果说,我们总是抱着解释中国问题的实用态度去对待这些著作的话,它们中可能确实有相当一部分不太有用,它们以它们的传统为根基。但是,哲学和理论本身充满着魅力,这种魅力甚至是跨文化的。你看,福柯的尖锐,德勒兹的奇诡,德里达的踌躇,它们本身就构成伟大的艺术杰作。我相信敏感的心灵都能对此有所领会。我的朋友吴琼写了一本了不起的关于拉康的著作,拉康完全是超越地域性的。哲学的魅力远远超出了它的实用性和地域性,要不然,柏拉图或者老庄怎么还能打动我们呢——他们在今天的中国真的没有实用性,他们解释不了中国。

至于中国学者如何发展自己的思想和哲学框架,我真的不知道。一种成熟思想的兴起,需要各种机缘。它是历史的巧合。

西方左翼思想的困境

新京报:切格瓦拉已经成为左翼符号被大肆消费,齐泽克这类学术明星也已经成品牌了。博得里亚说,消费社会可以把一切不和谐的东西吸纳进商业循环里。能谈谈西方左翼思想在今天的困境吗?

汪民安:今天,资本的力量太强大了。它好像无往而不胜。越是激烈地对抗它,也越是为它所乐见。齐泽克是反资本主义的旗手,但是,他自己也承认,他从资本主义那里所获甚多。他甚至开玩笑地说,那些猛烈批判资本主义的学院左派,内心深处并不希望资本主义垮台,如果真的垮台了,这些知识分子就没有靶子可以攻击了,就面临无事可干乃至失业的局面。资本主义的商业逻辑会赋予反对它的旗手一个品牌,齐泽克也有意地打造这样一个品牌。他像是在和资本主义上演双簧戏。不过,更有意思的是,齐泽克自己挑明了这一点。他自曝其丑。但正是这一点,使得他好像又脱离了资本主义的逻辑,要知道,其他的知识分子都在拼命地掩盖这一点,都装出和资本主义势不两立的样子。这是他和以前所有知识分子不一样的地方。他以自曝其丑的方式再次嘲笑了资产阶级虚伪的伦理面孔。

至于说到西方的左翼思想在政治上的努力,影响最大的当属巴迪欧和齐泽克提出了“共产主义假说”,他们试图重新将共产主义纳入到他们的目标视野中来。他们的学术声望和勇气使这个一度完全被人遗忘的话题重新变得热闹起来。但是,路径在哪里呢?

新京报:这样说来,反抗有用吗?你对待资本是什么态度?你能否谈谈自己的政治取向。

汪民安:金钱来衡量的人生太没有意思了,这是一个显而易见的经验,许多人都清楚这一点。但是,资本主义的真正罪恶就在于它只推崇这种价值观,而且让所有的人都驯服于这种价值观,罕见例外。如果说在今天还有什么了不起的人的话,那就是超越这种价值观去生活的人,是有意将自己变成一个失败者,一个穷人的人。无数的成功励志的故事都是发财梦的实现,但我特别想听到一个自愿失败的人的故事,一个因为自己失败、潦倒和穷困而感到自豪的人的故事。但我没有听到这样的故事。许多人在批判资本——就像我现在在做的那样——但是,它们也不拒绝资本。资本主义会将批判的声音驯化,削弱它们的锋芒,扭转它们的方向,但是,这并不意味着批判无用。无论出于什么动机,也无论是否被资本所吞噬,批判总是比沉默要好,哪怕是虚伪的批判。它们总归是一种意见,会传播开来,会动摇资本主义的那个反动而无趣的价值观。

在这个时代,知识分子好像必须要有一个政治取向。没有政治取向就好像不是知识分子似的。总体来说,政治不太有意思。我对所谓的总体政治不敏感,没有总的取向,如果说得更明确一点的话,我对政治理念这个东西本身持怀疑态度——我无法知道怎样一个社会才是合理的社会。我的印象是没有一个社会是合理的;没有一段历史没有遭到质疑,反过来,没有一段历史没有被美化过。无论这个社会曾经致力于平等,还是这个社会曾经致力于自由。也许,人们永远不会对现有的社会满意,人们总是在期待一个更好的更合理的社会,至于这个社会是什么样的形态,我们暂且不去管它,我们要做的只是改掉现有社会的显而易见的弊端,因此,指出问题这一点非常重要。与其说我对政治感兴趣,不如说,我只是对事件感兴趣。我对每个事件,对具体的事件,都有自己的判断和看法。但是,我围绕着这些事件的种种看法,并无法形成一个清晰而明确的政治立场。而且,我愿意从事件本身出发来表达我的看法,而不是相反,即从一个先在的理念出发来表达我对事件的看法。我不愿意用理念去强暴事件。

《论家用电器》

作者:汪民安

出版社:河南大学出版社

2015年3月

定价:38.00

洗衣机——为什么洗衣机能够被机器代替而做饭却不能?洗衣服是手的劳作。不过,洗衣服几乎从未被看做是一门手艺。人们很少会说,她热爱洗衣服,擅长于洗衣服。从来不会出现一个洗衣大师这样的标杆性人物。如果手的行为并不带有艺术意味的话,它大概就能被机器所取代。也可以说,机器能够在艺术匮乏的地方大行其道。

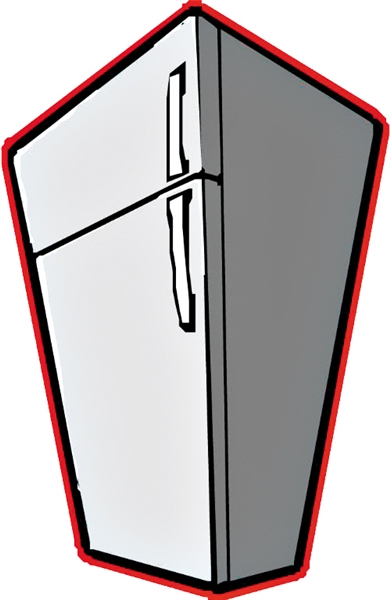

冰箱——人们从冰箱中拿出来一块肉,需要把它融化,让它重新恢复到肉的柔软状态,但是,人们很少想到它的前世今生。仿佛这块肉的基本形态是石头,仿佛它的最初的发源地是冰箱,仿佛是冰箱创造了这块肉。人们不会对这块曾经是尸体的肉产生惊恐。冰箱掩盖了它曾经的死亡。

电灯——电灯,是对黑暗和光明轮回的前所未有的干扰。它阻止和打断了这一轮回。它大量地占用了睡眠的时间。电灯将白天拉长,有时候被无限地拉长,它充斥和占领了整个夜晚。夜晚再也不必然归属于睡眠。

手机——手机或许不是人的一个单纯用具。实际上,它已经变成了人的一个器官。手机似乎长在人们的身体上面。它长在人们的手上,就如同手是长在人们的身体上面一样。人们丢失了手机,就像身体失去了一个重要的器官,就像一台机器失去了一个重要的配件一样。

收音机——收音机也使得耳朵从整个人的社会形象中解脱出来。耳朵,在许多情况下,是一个狡猾的表演道具……声音,通常来自人体的外部,是作为他者强行地闯入你的耳朵中。但是,收音机的声音,你可以控制住它,在这个意义上,你是这声音的起源。耳朵第一次成为声音的主人,它独立于声音,并从声音那里获得了自由。

电视机——观看电视,仿佛同时置身于两个时空地带:家中的此时此刻,电视事件的此时此刻。电视事件的具体性和观众的具体性发生了错位。电视,将一个人陷入了两种分裂的时空状态中:在家中又不在家中;在事件现场又不在事件现场。

采写/新京报记者 伍勤