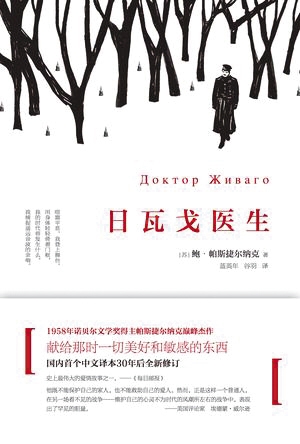

《日瓦戈医生》

作者:帕斯捷尔纳克

译者:蓝英年、谷羽

版本:北京十月文艺出版社

2015年4月

1957年,改编的电影《日瓦戈医生》,电影在苏联同样被禁,直至1994年才在俄罗斯上映。

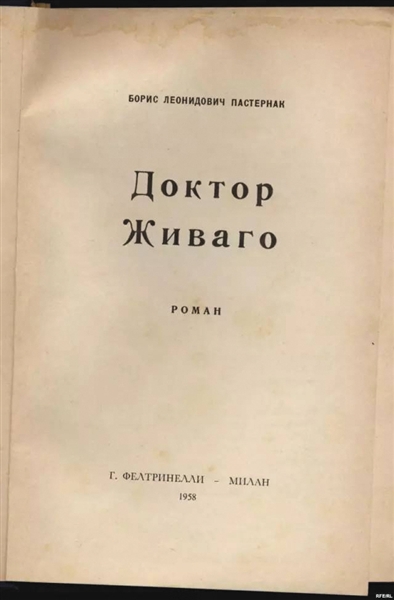

《日瓦戈医生》原俄语版的副本,暗中由中央情报局(CIA)出版,在法国印刷。

对国人来说,很长一段时间内,帕斯捷尔纳克的名字和长篇小说《日瓦戈医生》是等同的。这部帕斯捷尔纳克的巅峰之作,在他生命的最后一刻,被他本人断言“在全世界仅次于《圣经》,排在第二位”。《日瓦戈医生》以浓郁的抒情性和对时代充满承担意识的历史观,在中国知识界赢得了持久不息的敬意。我们采访了《日瓦戈医生》经典译本的译者、反思苏联文学的文史专家蓝英年教授和活跃在当代俄语文学界的翻译家刘文飞教授,在他们眼中,《日瓦戈医生》和中国知识分子有着深刻的关联。

●蓝英年(译者、反思苏联文学文史专家)

日瓦戈的悲剧是知识分子的悲剧

新京报:提起中文版《日瓦戈医生》,总绕不开你当年的“翻译之功”,你和这本书是如何相遇的?

蓝英年:1958年我因“中右”身份下放青岛李村劳动锻炼,在报纸上看见整版内容都是苏联作协对帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》的批判,说它是一本“反苏维埃”的反动书。作为毕业于人大俄语系的正规生,我从没听说过帕斯捷尔纳克。出于好奇,我写信给远在美国任联合国秘书处译员的叔叔要这本书。这本1958年版的苏联禁书就在一堆科技书里来到我身边。

新京报:国内最早读到的《日瓦戈医生》的中文版是你和张秉衡的合译本,被奉为经典,当时翻译这本书的契机是什么?

蓝英年:1983年夏天我去人民文学出版社,聊天中提到这本书。第二天我把俄文版的《日瓦戈医生》拿到出版社。时任人文社外文部主任的蒋璐要我翻译。书很厚,我找来精通俄语的老编辑张秉衡合译。当时“反精神污染”运动在全国展开,我们搁笔了几个月。运动过后,人文社领导孙绳武来我家定下交稿时间。我和张秉衡每天工作近十七个小时。每天译完一段,编辑张福生就骑自行车来取稿,当天编校印刷。一个月后译完。1987年1月,《日瓦戈医生》首个中译本诞生。

新京报:《日瓦戈医生》上市后,据说并没有立刻掀起强烈反应?而且中国文艺评论界对这本书的评价都显得“过于小心翼翼”,如何看待这种现象?

蓝英年:确实没有大动静。很多人闻风购买,却读不下去。这书是诗人写的小说,情节不够,抒情和隐喻太多。“反精神污染”运动过去没多久,谁敢大肆宣扬这本书?“文革”十年动乱过后,中国知识分子心头的沉重负担还在。最近几年人们才认识到这本书的价值,出了很多版本,我2010年重译了《日瓦戈医生》,最近又加印了5000册,台湾也出了繁体版。

新京报:你曾在反思苏联文学的系列文章中,谈到在苏联“大清洗”时代,给斯大林“唱赞歌”的第一人居然是帕斯捷尔纳克,当时他为何做出如此举动?他后来逃脱了“大清洗”命运,究竟是什么原因呢?

蓝英年:帕氏肯定仇恨斯大林,但他确实歌颂过斯大林,还和格鲁吉亚朋友一起写了给斯大林的赞美诗,这是为了生计。帕氏受过西方教育,仇恨布尔什维克和极权主义。斯大林没迫害他,是因为没必要。帕氏对斯大林完全没有伤害性。

新京报:帕氏和《日瓦戈医生》在中国知识界经历了缓慢但持续扩散的精神冲击,中国知识分子普遍感到对帕氏有一种特殊亲近感,为什么?

蓝英年:书里的主要人物拉拉、安季波夫、日瓦戈都是优秀的知识分子。这本书表达了一种悲哀:知识分子在极权下如果坚持真理,就只有走向死亡。《日瓦戈医生》的悲剧结局和作者个人的悲剧引起了中国知识分子的同情和共鸣。中国人敬佩帕氏,羡慕他能保有知识分子的尊严。

新京报:尽管20世纪对俄罗斯来说无比艰难,但还是产生了《日瓦戈医生》这样的杰作,相比之下中国当代文学难有自豪感。为什么我们不能在那个艰难时期也写出一部“中国版的《日瓦戈医生》”呢?

蓝英年:苏联作家对西方作品的接触比中国知识分子要多得多,他们懂外语,受到更多西方文明的影响。很多俄罗斯人都去过欧洲,看到了和宣传不符的一面。中国那个时期非常闭塞。再有,中国知识分子的思想改造破坏性过大。过去知识分子遵循“自由之思想,独立之精神”的理念。新中国成立后连学校都搞阶级斗争,不可能有辩论。怎么能写出反思性的文学作品呢?

●刘文飞(俄语文学翻译家)

日瓦戈是“20世纪俄国的耶稣”

新京报:你最初阅读帕氏的记忆和故事是怎样的?翻译了那么多俄国文学作品,你觉得帕氏在20世纪俄罗斯文学史中是否存在坐标意义?还是说他自成一体,没有模仿的可能?

刘文飞:我最早细读帕氏是1989年在莫斯科访学时,在普希金语言学院宿舍里读刚买来的俄文版《日瓦戈医生》。帕氏在20世纪的俄国文学中当然占据很重要的位置,但说他自成一体倒未必,其实他是白银时代和俄国文学的传人,诗歌和小说的创作风格也为之后很多俄国诗人和作家继承,无法继承和模仿的只是他写作的时空处境。

新京报:《日瓦戈医生》长期遭遇争议,其中一个说法是:“日瓦戈医生面目不清”。你在《日瓦戈何许人也》一文中提到,日瓦戈的形象是作者个性的投射,是一种发展了的、更具典型性和概括性的自我。然而,帕氏让日瓦戈死于灾难来临的前夕,未给他“第二次诞生”的机会。德·贝科夫认为帕氏“或许更愿意把重生的机会从生命中剔除”,你是否赞成?从这个意义上说,日瓦戈也许不只是帕氏的“自传主人公”,而是一种理想化的实现?

刘文飞:我那篇文章的主要目的是说明日瓦戈的多元身份和复杂构成:他是医生也是诗人,是哈姆雷特也是耶稣,是生活的象征也是与历史的对峙,是帕氏的抒情主人公,也是20世纪俄国知识分子的典型代表之一。日瓦戈在某种程度上具有作家自画像的内涵和表征。贝科夫是后现代作家,对帕氏的解读也具有后现代特征。“更愿意剔除”就是他对帕氏的调侃。帕氏在上世纪30年代初写了一本诗集《再生》,表达他在社会主义建设时期的欢欣鼓舞,这种举动或许迫不得已,但问题是:是否可以据此推定帕氏之后的深刻忏悔呢?

新京报:你曾译过《三诗人书简》,在深入茨维塔耶娃、里尔克和帕斯捷尔纳克这三位同时代诗人的生命世界后,你可否比较一下三个人?

刘文飞:他们三位都是杰出的抒情诗人,性情自然有相近的一面:强烈的冲动、敏感的内心和永远过剩的爱。如果说茨维塔耶娃是一道喷涌而出的岩浆,里尔克就像刚刚冷却下来的岩浆,而帕斯捷尔纳克则是还闷在地壳之下的岩浆。

新京报:帕氏在1926年写给茨维塔耶娃的信中说,他要把“你我同属的、显然脱离了历史的这一代人再还给历史”。根据阿格诺索夫所著的《20世纪俄罗斯文学》,《日瓦戈医生》中“‘人与历史’成了小说的主题,只不过作者对人的历史存在本身有着自己的理解”。可否谈一谈帕氏在这部小说中的历史观?

刘文飞:《日瓦戈医生》是一部历史小说。1945年,帕氏开始写小说的时候,就在给表妹的信中写,他要对近四五十年的俄国历史进行一次形象的概括,要表现一个人在历史中的生活。帕氏注重的是历史中的个人,人与历史的冲突和抗衡。在他看来,人的存在价值不亚于历史的存在。历史的存在意义在于创造人,而不是相反。正是因此,他坚决反对任何假借“历史”名义对“个人”的强加和凌驾。他似乎想通过这部小说表达:历史的发展与个人的发展、国家的命运与个人的命运之间或许是充满矛盾的,历史进步的目的与达到目的的手段之间或许是构成冲突的。

新京报:贝科夫认为,帕氏性格中有浓厚的基督教意识,他“以基督自命”,认为自己生来就是为了救赎世界,《日瓦戈医生》中的日瓦戈形象也有鲜明的宗教色彩。你如何理解帕氏的基督教精神?

刘文飞:帕氏将《日瓦戈医生》称为“我的基督教”。相比于陀思妥耶夫斯基、列斯科夫等俄国作家,帕氏并未体现出更多“基督教精神”,但《日瓦戈医生》却远比同时期的小说有更深厚的宗教意识。小说与俄国文学中传统的“使徒传”体裁十分相似,年代和日期多采用宗教日历上的说法,大量采用宗教词汇和《圣经》引文,这些在苏联时期的小说中极为罕见。更为重要的是,无论是性格、形象,还是经历、命运,日瓦戈都是一位“20世纪的俄国耶稣”。

新京报:虽然存在诸多争议和误读,《日瓦戈医生》在西方依然非常流行,这部小说打动人心的特质是什么?

刘文飞:在西方的流行无疑与东西方冷战的时代背景,与好莱坞电影有关。但小说中哀婉的爱情故事,个人与历史的冲突主题,将诗与散文、抒情与悲剧等因素融为一体的史诗风格,具有更普遍、更恒久的阅读价值。

B04-B05版采写/新京报记者 柏琳