新京报制图/高俊夫

详见B02-B04·主题

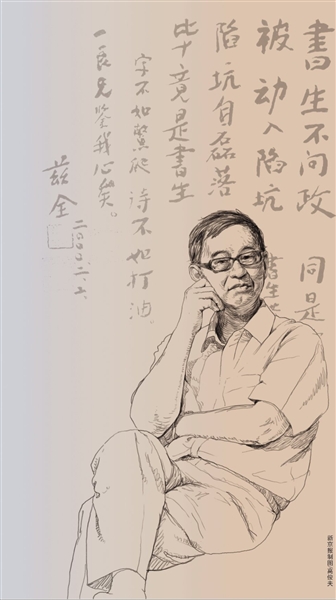

2017年初,学者葛兆光出了两本新书。学术著作《历史中国的内与外》,延续着他在《宅兹中国》《何为“中国”》等前作中对“中国”的关注,学术史随笔《余音》则将他对中国宗教、思想和文化史二十多年里的琢磨化成十几篇对公众而言更亲切可读的文章,在晚清民国的巨浪颠簸中承受心灵撕裂的一代知识人浮现纸间。

此前,葛兆光也出过《并不遥远的历史》等随笔集。那时他对学术界“还算有信心”,相信前辈学者余荫犹在,若“发潜德之幽光”,后辈仍可循着余波溯流向上。可是,当犹可见的余荫渐成缥缈的余音,葛兆光在《余音》序言中写道,“我的心境很苍凉”。

距离陈寅恪、王国维、吴宓等人所在的“数千年未有之变局”已近百年。关于当代,葛兆光曾在北大讲过一段话:现在是个暗昧不明的时代,我们不知道人文学术将来会怎么样。我们可以写过去那些很了不起的学者的精神、思想、情感和学术,却不能确定这余音会不会慢慢地消失,成为绝响。

这般无解,对于每一位同样身处新旧转型时代中的当代学人来说,都是一种难以坦然面对、无法彻底排解的彷徨。对于葛兆光这批在“文革”浩劫后走入学界,见证了三十多年中市场经济对于学术界冲击的人文学者而言,更有“灵台无计逃神矢”之感。20世纪中国几重时代中,学术与想象的相互刺激、知识与政治的相互纠缠、理智与情感的相对角力,知识分子的命运与处境非常特别。到21世纪初,在同样充满政治化、实用主义的环境中,“华北之大,放不下一张平静的书桌”口号已进一步变成“中国之大,没有一张平静的书桌”之现实。

这话题太沉重了,你看,在这个时代,很多人认为读经热、读诗热便能让中国人重返人文传统。可葛兆光在这些年不断强调的却是如何重建人文学科这样最基础且最迫切的问题。读《余音》,试着理解他所谓的人文传统,应是当大家都习惯了弯着腰时,要追问站起来会怎么样;是在文人精神失落、人文学科衰落的时代,人文学者仍有现实关怀和批判精神,在公众领域提出有意义的话题;是在一个激荡的转型时代,在各式各样的思潮中,在“吾道孤”的慨叹中,一代学人仍愿去寻觅“道”之所在。

葛兆光对此骨鲠在喉。作为一位历史学者,他反思历史研究不可以自顾自地离开公众领域,变成孤芳自赏的“屠龙之技”。以随笔写《余音》,不只是一种纪念,他也希望“请读者耐心地听我絮叨”。当一位当代知识分子诚实地捧出自己的内心的苍凉,你是否愿意面对他关于余音,或是绝响的提问?