新京报讯(记者 田杰雄)北京最东南端的潮白河,有一段河面宽度只有七十三米,河东边香河王店子村的李连今年七十二岁,生命中的三十多年都在这河面上穿梭,河这边是河北,河那边是北京。他这一行,正经的学名叫艄公,文艺点叫摆渡人,工作就是迎来送往两边要渡河的行人、车辆,平均每天在两边的渡口打五十个来回。摆渡人叫李连,似乎姓名决定了命运,与船和水打交道的几十年,李连真的连接起了潮白河东西两岸。但终究是岁数大了,老人的一膀子力气随着岁月正在消失,有时候忍不住也会想,“到底什么时候才能修座桥?”

潮白河上的摆渡人。新京报记者 田杰雄 摄

73米河道 一分半钟航行

六月份的潮白河边,夏日气息还不算浓,徐徐的小风勉强能吹皱水面,不及渡船在划开水面拨动的涟漪。李连刚刚忙完早晨人多车多的那一阵儿,他把船停在潮白河靠近尹家河村的这一侧,坐在渡口的树荫下和出来乘凉的村民有一句没一句聊着天。

与沈从文笔下《边城》翠翠的爷爷营生相同,李连是一位摆渡人,这个职业当下不再普遍。他用以摆渡的船只,与人们传统印象里的船只并不相同,船底是焊接而成的铁板,船面被厚木板严丝合缝拼接,船的长度不超过八米,面积也就不到二十平方米,载着需要过河的人们,在潮白河上匆匆往返。

李连指挥车辆开上摆渡船。新京报记者 田杰雄 摄

停在渡口边时,几块十几厘米宽的跳板搭在渡口和桥面之上,整条船好像是渡口的延伸。连接河面东西两岸的,还有架在距河面半人高的一条拇指粗的钢绞线,李连的船通过铁链与之相连,渡船时,李连站在船上,通过拖拽这条固定的钢绞线,将船移向彼岸。

连接渡船的钢绞线上时不时还有喜鹊落脚,赶在有渡船往来的时刻,钢绞线随着李连的拖拽开始颠簸起伏,喜鹊跳了几次脚便飞走了。本以为会有绞盘等助力工具,观察了一会儿,发现拖拽纯靠人力。夏天时拖拽钢绞线是不戴手套的,手上会有勒痕和黑色的印记,冬天要戴手套,因为太冷。

李连说,这一段潮白河河面宽度约有七十三米,行人踏上摆渡船,到达对岸只需一分半钟。碰到要渡河的汽车或者电动三轮车,司机全程无需下车,沿着搭跳板驶上船只,再由李连在车轮后方垫上两块枕木防滑,便可顺利通行。摆渡并非免费,行人渡河2元,摩托车三轮车4元,汽车渡河吃水多些,需花更多力气,费用10元。

汽车也能摆渡到对岸。新京报记者 田杰雄 摄

站在位于尹家河村的渡口上,从地图上看,北侧的首都环线高速只有不到1.5公里,甚至可以依稀看到正在高速桥上匆匆行驶的车辆,但若想驾车从这条川流不息的环线到达对岸,从地图上看,大概要绕行15公里。熟悉道路的村民们也因为这摆渡船,少走了至少5公里的路途。可若没有这摆渡船,那么隔河相望的尹家河和王店子也只能望“河”兴叹。

一条潮白河在此处隔开了地域的两界,东边是河北廊坊,西边是北京通州。摆渡人一来一去间,算是在京冀之间折返,李连说自己没算过每日在两岸间穿梭的次数,新京报记者帮着算了算,如果干满全天,至少往返了五十趟。半天的收入,大概有一百多元,但其中并不包括居住在两岸的周边村民,“这些都是老熟人,他们要是步行渡船一般是不会收费的。”

没聊几句,见有人要渡河,李连几步走到船上,解开了拴在渡口木桩上的铁链,待人站稳后,再双手使劲拖拽了一把钢绞线,这船便缓缓向对岸划去。

百年老渡口 匆匆两代人

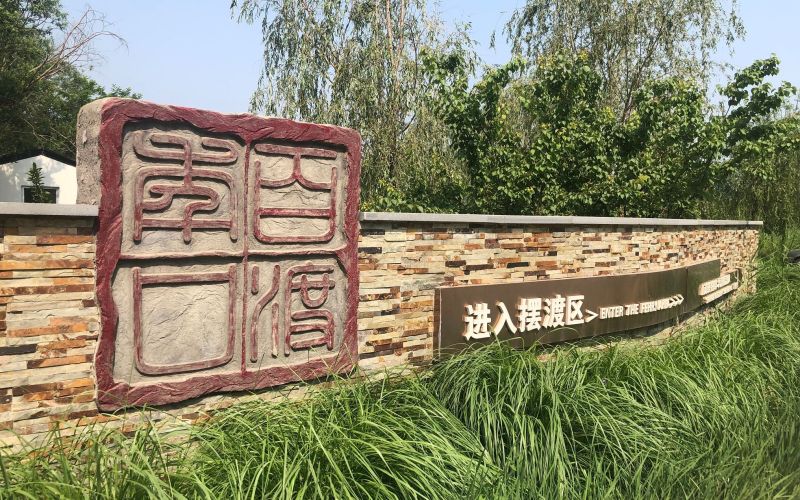

有人把这里称作是百年渡口,王店子村渡口边的牌子上也确实是这么写的,“百年渡口”四个大字旁边还写着一句话,“山高自有客行路,水深自有渡船人”。

摆渡入口。新京报记者 田杰雄 摄

李连觉得,这个“自”字用的太妙了,它似乎解释了一种李连也无从说起的命中注定与理所当然,“自有记忆起,父亲就以此为生,我没问过他为什么要担起这个营生。父亲摆渡的半辈子,加上我摆渡的这几十年,小一百年也就这么过来了。”

看面相很少人能够猜到,体格健壮、胡须和草帽下露出的头发都还是一片乌黑的李连已经72岁。身着背心短裤的他露出的皮肤全部黝黑,脸颊到鬓角间的皮肤,因为长时间的暴晒留下了似乎永远退不下去的红色晒伤。

李连告诉新京报乡村频道记者,自己本身就是河北廊坊香河王店子村的居民,14岁起,便跟随父亲在潮白河上做摆渡人。在最年轻力壮的二三十岁,李连离开渡口去当过兵,在煤场打过工,36岁时病了一场后再次由村里的大队委派回了这渡口之上。李连大半辈子的经历似乎都与“连”字相关,自少年时期,再到36岁后,李连真的连接起王店子村和通州尹家河两个村乃至整个京冀的往来。随着自己年岁大了,外甥李国新也来帮着分担,现如今两个人每日分别值班半日。要是外甥有事,他也会值班一整天。摆渡人的特殊职业,注定了节假日会比平时更忙碌,也就让李连在春节等休息日里也不能享受假期。这份全年无休的工作,对于他来说,似乎只要有人需要过河,就有值班的意义。

只有在每天村民往来的间隙能稍微休息会,这个时候,李连将船渡到自己家乡村落所在的东岸,会坐在树荫下默默点上一根烟,翘起二郎腿望向河对岸,许多时候,一根烟还没有燃尽,两岸就又来了要渡船的路人。

这趟一分半的航行,李连从不在乎船上人多或少,“一个人也要渡,七八个人也能一起走,只不过费些劲。”如果是渡车过河,差不多一辆小车就能“满载”了,如果是载人过河,虽然不知道多少人算满员,由于渡河的都是附近村民,最多时也就七八人了。

夏天会暴晒 冬日忙凿冰

李连说,一天当中,让摆渡人最记挂的是早中晚三个时段。这份渡船人的工作是真正的日出而作,日落而息。那中午呢?“中午,中午要接上回家吃饭的村民。”

渡口周边的集市几乎填满了日历上每一个上午,用村民自己的话讲,只要想赶集,这京冀交界之处天天有集可赶。这部分赶集的人,则是李连心里的另一部分记挂。他们去时,通常是赶集潮的开始,眼瞅着到了散集撤摊的时间,他们未归,就成了李连心里的一桩未完成的心事,“这咋还不回来呢?”

王店子村李克印今年已经83岁,身子骨硬朗,磨得小磨香油远近闻名,为了赶集,老爷子每天上午至少要在这潮白河渡船上骑着三轮车往返一个来回。临近两村人渡河本是免费,李克印心疼同村的小老弟,在船上有时会默默走下三轮车,站在李连旁边,伸手牵引着钢绞线,这或许并非真能为李连省出几分力气,却也有陪伴的力量。

磨香油的李克印经常要在河上往来。新京报记者 田杰雄 摄

偶尔在摆渡时,李克印还会执意从车上拿出一罐香油放在船侧边的木板上,李连皱着眉头让老爷子赶紧收回去,但李克印并不理会,只自顾自骑上了三轮车。

从河东嫁到河西,此前在王店子村土生土长生活了二十多年的李大姐一上船就和同行亲戚们念叨着摆渡人的不容易,“没这船,咱们至少还要多走五公里路,可老师傅夏天暴晒冬日凿冰别提多辛苦。”

李连告诉记者,盛夏里除了太阳暴晒,河边的蚊虫有时多得让人不能踏实;冬日里的河水结冰,为了往来上班渡河的人,摆渡人每天凌晨五点就要在河面上凿冰。在冬日的户外,为防止河面被冻住,无人渡河的时刻,摆渡人也要赶紧在河面上把渐渐上冻的冰凿开,容不得半刻休息。李连说其实自己冬天很少感觉到冷,因为棉衣里也总是汗津津的。

图差事赚钱 也盼有座桥

为什么坚持做这摆渡人,李连很难能说出句让人感动的场面话,他只说为了营生。服务两地村民、给街坊们带来便利,这些摆渡船的功能听上去简单又美好,但他一概不会主动提。有渡河人提及这些好处,李连只是默默点个头,然后在句尾加一句,“还算是个工作,能挣钱养活自己。”

但真正长久存在渡河需求的人,大部分都是潮白河东西两个渡口边的王店子村和尹家河村的村民,面对这些几乎人人都能叫出名字的老街坊,李连和外甥几乎从未主动向过往的行人收取摆渡的费用。有村民心疼李连,早早准备好了两元零钱,李连赶忙摆了摆手,转过了身去。

尽管每日心有牵挂,每日能听到乡里乡亲的感谢,可一旦坐在河边,李连望着对岸,说自己早已厌倦了摆渡。

短短一个上午手上就被钢绞线磨得锃亮。新京报记者 田杰雄 摄

这种疲倦最初是从身体开始的。摆渡是力气活,手不给力船不走,短短一个上午摆渡人的手上就被钢绞线磨得锃亮,手掌上还能看出常年积累的老茧。李连说现在上了年纪,因为摆渡需要肩膀使劲,有时候第二天醒来脖颈子都特别疼。“年轻的时候当然也累,那时候歇一阵能缓过来。现在年纪大了,总觉得歇不过来。”

两年前因为媒体报道,百年渡口的摆渡人曾经也是一时网红,古老的行业重新走入人们的视野,相关水务部门也紧张起来,他们定期来检查,嘱咐李连在船上常备救生衣。

“到底什么时候才能修座桥?”李连最后无奈地说出这句话,并不像疑问,倒像是在叹气。如果有桥了不需要摆渡人,过着自由却没有牵挂的日子会觉得轻松吗?李连没有回答,而是把头转向了水面。

新京报记者 田杰雄 编辑 张树婧

校对 李世辉