撰文 | 新京报记者 李阳

泱泱中华是饮食大国的明证之一,就是各大节日都有相应吃食,甚至还用食物为节日命名。譬如上元是元宵节,端午是粽子节,那么如今身披清辉昂扬而至的中秋,自然可以唤一声“月饼节”。

这也难怪,提到中秋就想起月饼,已经成了今人的思维定式。每年临近这个时节,各式各样的月饼便会纷纷披金戴银、裹绣缠帛,搔首弄姿地去“打劫”我们的钱包。尽管明知中秋良夜一过,这群饼界千金的身价便会一落千丈,但每只口袋还是甘愿为伊消得人憔悴。毕竟,这是一年一度的团圆佳节,纵使平日里为豆浆喝甜吃咸都会斗得其乐无穷的冤家对手,在这天晚上,都会各自拿起一只五仁或是火腿月饼,一边应景吞咽,一边延颈仰望,同享天涯同此时的一轮圆月。

从这一点来看,或许没有哪种食物比月饼更能代表中秋节的真谛了:浑圆的外形、金黄的色泽,既宛如夜空中那轮完满无缺的圆月,又让人联想到团圆和富足。早在四百年前,古人就已经为这种吃食赋予了中秋特供的美好寓意:“十五是为中秋,作饼肖月形,曰月饼,有相馈赠者,取团圆之义”——近乎完美的象征寓意,加上以百年计算的悠久历史,让月饼当之无愧地成为中秋佳节首选的传统美食。

今天的中国人几乎无法想象一个没有月饼的中秋节。但月饼真的一直以来就是中秋节不可或缺的标配食物吗?

古人的中秋节,到底在吃什么?为了解答这个问题,不妨请出被当代文艺青年奉为天下第一吃货的清代文人袁枚。这位吃货以其私人食谱《随园食单》流芳后世,几乎每位想给自家饭菜洒些风雅作料的餐厅老板,都会在口头供上他的牌位。作为一代食林宗师,他当然也有着自己的中秋美食体验。

考虑到在袁枚生活的盛清乾隆时代,月饼早已风行大江南北,他自己也确实在《随园食单》中记载过一种“用山东飞面作酥为皮,中用松仁、核桃仁、瓜子仁为细末,微加冰糖、猪油作馅,食之不觉甚甜,而香松柔腻,迥异寻常”的“刘方伯月饼”,但这仅仅是他食单中记载的诸多美味糕点中的一种。真正让他终生难忘的中秋美食,却不是月饼。

那是1768年的中秋节,一个叫唐眉岑的人带着儿子来到袁枚在南京的私家园林随园,向他和三位来访贵客献上了一道独特的中秋赏月美食——“烝彘首”,也就是蒸猪头。

《随园食单》(清)袁枚著,中华书局2010年9月版

这道蒸猪头让袁枚和三位访客大快朵颐,“彘首如泥,客皆甘而不能绝于口”。这猪头让人停不下嘴的绝顶美味,直到袁枚在多年后撰写《戊子中秋记游》回忆这场中秋欢宴时,还口有余香:

“嘻!余过来五十三中秋矣,幼时不能记,长大后无可记,今以一彘首故,得与群贤披烟云,辨古迹,遂历历然若真可记者。”

这位从小到大过了五十三个中秋的天下第一吃货,居然为了一个蒸猪头把这个中秋记了一辈子,让人在垂涎这个猪头的绝顶美味之余,不由思考一个问题:为什么是猪头而不是月饼,成了这位美食家的中秋主角?袁枚与猪头的中秋情缘当然可以被视为做作文人偶一为之的戏剧表演,但这场表演却吐露出一段遮蔽许久的中秋秘辛——比起月饼与中秋之间看似顺理成章的金玉良缘,肉与中秋之间的感情经历堪称一场集分分合合之大成的爱情史诗。

一般认为,袁枚在《随园食单》中记载的“香松柔腻,迥异寻常”的“刘方伯月饼”,就是今天大名鼎鼎的五仁月饼。

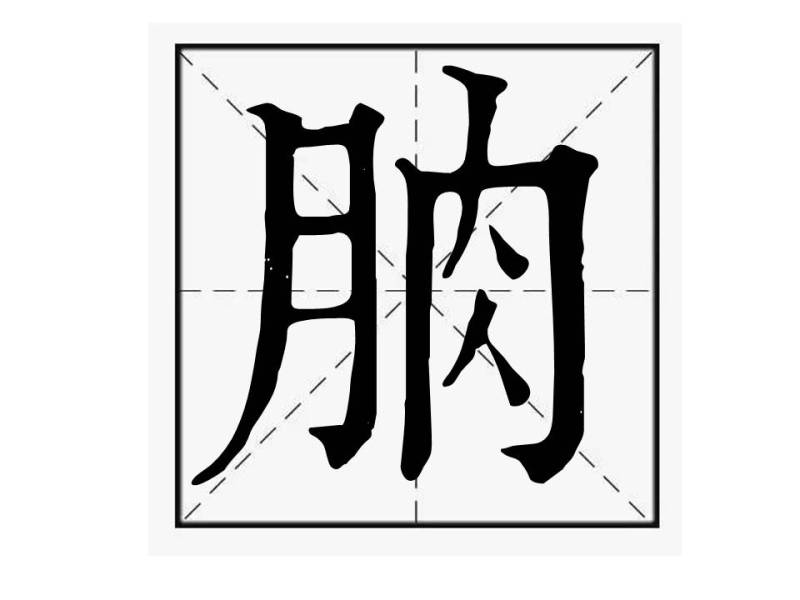

月即是肉

秋天过节要吃肉

说起中秋和肉之间的姻缘,可真是一言难尽。将两者牵在一起的媒人,应该就是月亮。中秋的核心,可以说就是月亮:月饼是仿效八月十五的满月形状,中秋必不可少的节俗活动除了吃月饼之外,就是赏月。因此,关于中秋与肉之间关系最直截了当的证明,就是中国古代权威字典《玉篇》中的解释:“月,同肉。”

既然月肉一体,那么肉与中秋的关系便毋庸置疑。证迄。

但这个看似合理的解释纯属胡说八道。“月”之所以“同肉”,并不是因为月肉一体。而是因为古人造字时犯的一个错误,或者用美化的说法,是文字演化过程中迸出的一个让人哭笑不得的窘困难题。月和肉在最初造字时,本来是两样完全不搭界的事物,两者之间唯一的共同点都是象形字。按照《说文解字》的解释,“肉”是“胾肉。象形。”也就是切下来的一大块肉的样子。“月”则是“闕也。大陰之精。象形。”也就是缺了一块的月亮的形象,之所以是缺了一块的月亮,是因为如果也画成满月的样子,就跟表示太阳的“日”字区分不开了。

月与肉的字形分合图

古人造“月”字,倒是刻意与同为天体的“日”字进行了区分,但意想不到的是,月与日渐行渐远,却跟与它素无瓜葛的肉越走越近。汉字的发展方向是不断简化,“肉”最初的字形是一大块肋排,结果到了周代竟然变成了两条肋骨,而月字原本是像一张弓一样有一横封口的,却也不知不觉豁了口,原先里面的一点也变成了一横。等到了秦代篆书出现时,人们惊讶地发现,肉字和月字已经变得难以区分了,只能根据上下文意思来猜这个字究竟是月还是肉。

面对这种窘况,人们只好再把月和肉进行区分。肉成了原先的四条肋骨,月则保持不变。但问题是,在文字演化过程中,月和肉又和其他文字进行搭配,组成了与月或与肉有关的新文字。比如形容人浑身是肉的“胖”字,按理说应该是“肉”字旁。但大家已经习惯了写成一个“月”加一个“半”,再加上在如此逼仄狭窄的偏旁部首里还要挤这么多笔画,想象一下儿在使用毛笔为主要书写工具的古代,其困难程度不言而喻。

于是,很可能正是在“能少写几笔算几笔”的思想指引下,除了将肉字解放出来之外,其他以肉为偏旁的合成字基本上全部保留原样,成了月字旁。我们今天习焉不察的月字旁文字,诸如“肥”“胖”“肚”“肺”都应该是肉字旁。当《玉篇》解释说“月,同肉”时,指的也正是这种状况。

不得不佩服古人的脑洞,把两个易混字拼在一起组成了一个冷僻字。这个字念nǜ。它有两个含义,一个是古代天文学上的,形容农历月朔月见于东方。另一重含义则是口头俗语,意思是扭伤。例句:我因为送给女朋友的中秋礼物是用迪奥盒子包装的一块五花肉,所以被踢出门去,闪朒了腿。

尽管从文字学的角度将肉和中秋拉在一起的解释方法证明全部成立,但它得出的结论却是肉之所以与中秋产生联系的重要前提:从肉月文字演化分合这件小事,足以管窥古人在处理事情时的心态,绝不像我们今天所想象的那样不惮繁琐,勤勤恳恳。这种心态往好处说是善于化繁为简,但更直接的目的恐怕也是为了省事偷懒,所以简化取巧。而我们所熟悉的传统节日中秋节,可以说就是因为怕麻烦而省事偷懒创造的节日。

中秋这个概念虽然出现得很早,但最开始时,它并不是节日,而是指秋天一个月份。古人将给兄弟排行的孟、仲、季拿来给月份排行。于是秋天的三个月就被称为孟秋、仲秋和季秋。仲秋确实包含两个重要节日,但没有一个是安排在八月十五这天。

这两个重要节日,一个是秋分,一个是秋社。秋分的主要活动是祭拜月亮,所谓“秋分于殿庭之东,西向而拜月”。秋社的主要活动则是祭祀社神,“社者,五土之总神”,也就是祭祀土地神。这两个节日的第一大共同特点是都会用到肉,而且是大量的肉。秋分祭月要用“羊彘特”也就是一羊一猪。而祭祀掌管土地的社神,其目的是为了报答神庥,赐予丰收,也就是所谓的“丰年祭”,所以除了杀牛祭祀之外,还要大摆筵席,饮酒食肉。祭神牺牲的肉自然也不会浪费,在象征性地给神灵看过闻过之后,便会切割分块,由众人分享。就像南梁时代《荆楚岁时记》中所记载的那样:“秋分以牲祠社,其供帐盛于仲秋之月。社之余胙,悉贡于乡里,周于族。”直到北宋末年,《东京梦华录》中还记载秋社风俗,“各以社糕、社酒相赍送贵戚。宫院以猪羊肉、腰子、妳房、肚肺、鸭饼、瓜姜之属,切作棊子片样,滋味调和,铺于饭上,谓之‘社饭’,请客供养。”

可以说,秋分和秋社这两大仲秋节日,就是吃肉节。过节吃肉自然是年中乐事,但问题在于,这两大节日的麻烦程度在很大程度上抵消了吃肉带来的欢愉。且不说秋分祭月和秋社祭祀土神的仪式繁琐而冗长,单是这两个节日的日期就足够让人头疼。对使用太阳历的我们来说,秋分是根据地日绕行划分的节气,因此日期固定在每年9月22日或23日,很好记忆。但对使用太阴历的中国古人来说,秋分的日期每年都在变化,光是推算秋分日期就够繁琐。

但比起秋分,秋社日期才真正是魔鬼般的折磨。譬如汉代规定,秋社的日期是立秋后的第五个戌日。如此,除了要推算立秋日期之外,还要向后推算日期干支。这套折磨人的规定,乃是基于帝制时代一套证明王朝合法性的神秘理论:五德终始论。根据这套理论,万事万物都可以套在金木水火土五行之中,大到王朝更迭,小到干支记日。由于汉朝认定自己属于火德,因此,它在祭祀神灵的日期上,也要找到一个能与自己火德相配的日子。而戌日之所以成为选定的日子,是因为根据五行理论,戌属土,火生土,是相生关系;戌之前是酉属金,火克金,是相胜的关系;而戌之后的亥属水,水克火,是相克的关系。由相胜,到相生,再到相克,位于中间的戌刚好处在一个转折点上。而对土神的祭祀,也是一个时节的转折点,于是两相对应,秋社日期便被如此规定下来。

这听起来简直像是另一套“月,同肉”的胡言乱语。为了过节吃口肉居然要如此煞费心机,就像一份故意不写明时间地点的宴会请柬一样,让人不得不怀疑对方用心。但这正是设计这套节日规则的人所期望达到的目的——将那些不配掌握这套密码般复杂规则的平头百姓排斥在外。无论是秋分祭月,还是秋社祭神,安排日期和主持仪式的只能是权力者和他手下的臣仆,也唯有他们有权从神灵的鼻子底下把祭祀肉类拿走瓜分,大快朵颐。这或许正是他们被称为“肉食者”的真正原因。

合二为一

中秋的崛起,月饼的爆发

如果说秋分尚有一个昼夜等分的标识,那么秋社的标志也太模糊不清——节日的生命力在于它必须具有某种让人一见难忘的独质特性。中秋恰恰符合这一点。但挑上它的理由却充分体现了古人怕麻烦图省事的便宜心态。

“月之为玩,冬则繁霜大寒,夏则蒸云大热,云遮月,霜侵人,蔽与侵,俱害乎玩。秋之于时,后夏先冬; 八月于秋,季始孟终; 十五于夜,又月之中。稽于天道,则寒暑均; 取于月数,则蟾兔圆。”

秋天天气合适,不冷不热,八月刚好赶在秋季三月的中间,十五又赶在八月的中间,这天又刚好是满月。这就是唐代诗人欧阳詹在《玩月》诗序中给出的八月十五中秋赏月的四大理由,同时解决了天气、日期和节日特性三大问题。中秋由寂寂无闻的满月之夜,一跃迈上节日舞台。在唐宋文人中秋赏月诗词的齐声赞誉中,向着成为中国经典传统节日迈进。最开始,它不过是小众文人发现的一个发泄诗兴的赏月良辰,到北宋末年,它俨然成为普罗大众集体赏月的民俗盛典。

《东京梦华录》孟元老著,中州古籍出版社2010年6月版

《东京梦华录》记述道:

“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月,丝篁鼎沸。近内庭居民,夜深遥闻笙竿之声,宛若云外。闾里儿童,连宵嬉戏。夜市骈阗,至于通晓。”

中秋终于成为足以与秋社和秋分比肩的全国性节日。随着它在节日舞台上的站位愈发醒目,秋分和秋社这两大昔日明星,却逐渐沦为明日黄花,步步退隐幕后。如果说记述北宋末年汴梁节俗的《东京梦华录》中尚且对秋社不吝铺陈浓墨,那么到了记载南宋临安节俗的《梦梁录》里,秋社就只被挤得剩下一句话:“秋社日,有士庶家妻女归外家回,皆以新葫芦儿、枣儿等为遗,俗谚云谓之‘宜良外甥儿’之兆耳。”与之相对,却是对中秋节俗的大肆铺陈:

“八月十五中秋节,此日三秋恰半,故谓之‘中秋’。此夜月色倍明于常时,又谓之‘月夕’。此际金风荐爽,玉露生凉,丹桂香飘,银蟾光满,王孙公子,富家巨室,莫不登危楼,临轩玩月,或登广榭,玳筵罗列,琴瑟铿锵,酌酒高歌,以卜竟夕之欢。至如铺席之家,亦登小小月台,安排家宴,团圆子女,以酬佳节。虽陋巷贫窭之人,解衣市酒,勉强迎欢,不肯虚度。此夜天街卖买,直至五鼓,玩月游人,婆娑于市,至晓不绝。盖金吾不禁故也。”

中秋成了一场全民赏月狂欢节。但宠幸中秋的主人却不是帝王将相,而是平民百姓。秋分的拜月仪式被顺理成章纳入中秋节俗之中。南宋《新编醉翁谈录》记载了中秋新兴的拜月仪式,“倾城人家,不以贫富,能行者至十二三,皆以成人之服饰之,登楼或于庭中焚香拜月,各有所期。男则愿早步蟾宫,高攀仙桂……女则愿貌似嫦娥,圆如洁月”——拜月不再是统治者独享的特权。同样,秋社祭祀土神的仪典也被中秋吸收,从四川嘉定,到广东东莞;从山东莱芜,到台湾台北,许多地方祭祀土地神的赛会都合并到中秋节的狂欢当中。在福建同安,土地爷的生日干脆就挪到了中秋节。当地流行的芗剧如此唱道:

“八月十五是中秋,土地公伯仔在做寿,有的担猪脚,有的提烧酒。”

中秋靠着自己独特的满月良辰和兼收并蓄的亲民特性俘获了广大人心。它也找到了一件足以代表自己节日特色的食物:月饼。但月饼却并非一开始就加入中秋行列。从12世纪中秋被民众抬上节日舞台,到月饼登台成为中秋最佳拍档,中间隔了将近四个世纪。月饼出现的时间很早。《梦梁录》中列举临安市面贩售的点心中就包括“月饼”,但却指出这种点心是“四时皆有,任便索唤”,并非中秋特供。直到16世纪初的晚明嘉靖年间,月饼才突然蹿上舞台,与中秋搭档献艺。在北方,嘉靖《威县志》记载“中秋,置酒玩月,为月饼馈之”,同一时期的《太仓州志》也记载“富家妇女设瓜果圆饼中庭,以拜月”。《西湖游览志馀》也记载“八月十五谓之中秋,民间以月饼相遗,取团圆之义。是夕,人家有赏月之宴”。

乾隆时代绘制的《太平欢乐图》中做月饼的情景,其中介绍了桂花、枣泥和豆沙三种馅的月饼。

但究竟是谁让月饼和中秋走在一起,共结连理,却始终是个谜。这种节日特供食物就像雨后春笋一样,乍然出现,遍地涌现,以至于找不到一个最初的播种者。但毫无疑问,它一旦出现,便风行全国。到清代,几乎每个省的地方志里,都会提到中秋月饼的记载。这种圆形烙有花纹的带馅儿面饼,就这样神奇地成为了中秋节的特供食物,而被中秋吞并的秋分和秋社两大过气节日的必备食物肉,却很少出现在记载中了。

但月饼果真就战胜了肉,成为中秋节说一不二的独角霸主了吗?风水轮流转,就在月饼在舞台上耀武扬威之时,一旁冷眼观瞧的肉却并没有甘心退居台下。

中秋不吃肉

对不起月半节

“中秋这个日期,并不是各地都一致重视的。”

在今天,谁若口出这句话,定会以不敬传统之罪,遭到群起围攻。但说这番话的人,本身就是一位生长传统中国、蜚声于世的掌故学家,就颇值得玩味了。齐如山在说出这番话时,他所描述的,是自己的亲身经历。在他的回忆中,北方虽然极重视中秋,但乡间情形却不比城里,“因为乡间点心铺很少,吃得到月饼的人很少,大约一生没有吃过月饼的人,总在百分之七十以上。”

即使是长于河北乡村优越之家的齐如山,“活到十二岁,才摸得到第一次吃月饼。”而且他吃到的第一块月饼,还是人家送的。满心好奇的齐如山问母亲“这不就是点心嘛,怎么叫月饼呢?”母亲才第一次告诉他月饼与平常点心之间的不同。

齐如山(右)与梅兰芳,齐如山是我国著名戏曲理论家。

“在彼时,舍下的境况在吾乡中还是较为优越的家庭,还是那样没有见过世面,其余的人家总有百分之八九十以上还不及舍下,则其没有见过月饼,就更可想而知了。”

齐如山生活的时代,已经进入了20世纪初。月饼从16世纪晚明时代风行以来,到此时又过了将近四个世纪,但就像齐如山所发现的那样,在河北乡间“一生没有吃过月饼的人,总在百分之七十以上”。这不能不让人感到惊讶。但具有讽刺意味的是,尽管吃不起甚至没见过月饼,但中秋节却仍然深深扎根在这片土地上。只不过节日带来的却不是月饼,而是肉:

“北方乡间大概的情形是,较大的地主雇着较多的农工,这样的人家在中秋节非吃一顿好的不可,然能够吃到月饼的,也不过百分之二三,大多数是炖一锅肉,做几样菜,喝点酒,吃一顿白面饼或馒头而已;次一等的或包一顿饺子,也就算很好的了。”

中秋没有月饼,却可以吃上肉,这似乎与前面肉食者专享节日肉食大餐的结论相悖。但事实上,这两者并不矛盾。在生产力落后的传统时代,能够酣畅淋漓大碗吃肉的人和能够享受精致酥皮月饼的人同样都是少数。只是他们稀少的原因不同。

月饼稀少的原因是因为它是商品经济的产物,它需要采买各种原料,需要对原料进行深度加工,需要把店铺开设在有大量潜在顾客群的地方,因此,它只能分布在人烟稠密的城里。地广人稀的乡村,人口稀少,又难以采买材料,月饼商自然也不愿将买卖开设到这种地方。而肉食的稀少是因为畜牧业不发达导致的产量低下,所以价格昂贵,但它的分布广泛,几乎每个乡村都会看到猪羊的身影。但究竟谁能占有它们并且最终吃到嘴里,则又回到了那个肉食者的结论。

南宋李嵩《月夜看潮图》,中秋之所以在南宋时期成为全国性的狂欢佳节,很可能与钱塘江大潮有关。中国古人很早就知道潮汐与月相有关,钱塘江观潮期恰与中秋节相合,给建都临安的南宋君民以视觉上的巨大冲击,对中秋节的推广起到了推波助澜的作用。

月饼如此遥远,而肉食近在咫尺,因此,对最广大的中国人来说,中秋吃上一口肉,才是可望可及的愿望。但这点儿愿望也很难满足。不妨以天下第一吃货袁枚居住的南京为例,1934年对江宁县286家的调查显示,全年没吃过一口肉的家庭有49户,占到总户数的17.13%,这还是江南富庶的地区。而在北平近郊的农村,一百户农民里,有87家一年到头都没有尝过肉的滋味。

这些占人口绝大多数的社会底层想象不到肉所带来的感官欢愉,但他们依然像这片土地上的所有人一样,在每年的农历八月十五过着同一个中秋节,在他们的头顶,是同一轮圆满无缺的中秋朗月。

回顾了如此漫长的历史,那么究竟中秋是该吃月饼还是该吃肉呢?月饼固然是中秋节的半路夫妻,但经过了数百年感情磨合,早已与流传至今的中秋传统合为一体,再挑拨离间,也难以撼动它的地位分毫。更何况它打扮得如此珠光宝气,花枝招展,宛若凤冠霞帔,让人不由得心生爱敬,把手伸向钱包。

但中秋节日的正牌原配毕竟还是肉。或许,我们可以像天下第一吃货袁枚一样,尝试享受一个没有月饼只有肉的中秋。毕竟,在过去的几千年里,肉才是节日里人们最深的执念和渴望——哪怕是为了读完文章后感受一下儿成为肉食者的美好幻想;或者是忆苦思甜,体会一下儿中国老百姓终于可以大口吃肉的艰辛历程。在《明月几时有》婉转低回的歌声中,让自己感动的眼泪和着皎洁的月光一起,大滴大滴地落在丰腴肥美的东坡肉上。

附录:让天下第一吃货袁枚终生难忘的中秋蒸猪头秘方(出自《随园食单》卷二《特牲单》)

选五斤重猪头一只,洗净,用甜酒三斤。先将猪头下锅同酒煮,放入三十根葱,三钱八角,煮至水沸腾,滚二百滚。加入秋油一大杯,糖一两。煮熟以后尝咸淡,酌加秋油。找一个木桶,放入锅簾卡在木桶里,把猪头连佐料一起放进去,加开水没过猪头。密封好。整个放在一个大锅里隔水蒸至软烂即可。

注:猪头太贵,用肘子依配方亲测,巨难吃。

作者:李阳

编辑:徐伟

校对:翟永军