撰文丨新京报记者 何安安

当你身处荒野,与一只虫子对眼而视,是一种什么样的感觉?虫子与人有着怎样的关系?自然与文学有着怎样的关系?为什么以植物和动物为代表的自然,在中国文学中越来越枯萎?昆虫又给予了人类怎样的灵感与启迪?

网丝蛱蝶,又叫地图蝶。

昆虫是地球上物种数量最多、个体数量最大、生活方式最多样的动物,达到100万种以上,而全世界已知的动物不过150多万种。12月20日,在言几又·今日阅读北京中关村店举办的“单眼与复眼的荒野邂逅——半夏《与虫在野》新书分享会”上,《与虫在野》一书的作者半夏与作家李敬泽、科普作家张劲硕、北京大学文学博士季亚娅、“轻阅读”主持人周微一起,透过双眼和镜头直面昆虫的世界,直面自然的灵魂和内心的“博物之爱”。

半夏,原名杨鸿雁,女,1966年秋出生于云南省会泽铅锌矿。云南大学生物系毕业,现供职于云南报业集团,高级编辑。中国作家协会会员,鲁迅文学院第七届高研班学员,昆明市作家协会副主席。致力于长篇小说及自然随笔的写作。出版有长篇小说《铅灰暗红》《忘川之花》《潦草的痛》《心上虫草》《活色余欢》及纪实作品《看花是种世界观》等。

作家要从闭门造车的密室写作走向旷野在场的写作

活动伊始,半夏首先谈到了自己与昆虫结缘,萌生成为一名“荒野侦探”的起因:长期从事中长篇小说创作的她在2014年感觉到身体被掏空,渴望着向土地轮耕一样将自己“抛荒”。那一年初夏下过雨的一天,半夏在野地里看到一只落在美人蕉叶子上的绿头苍蝇,她发现人见人恨,经常出现在很脏很臭环境的苍蝇竟然如此之美,“手机镜头下的它红色复眼,有金属质感的亮蓝身段,透明的双翅,停歇于一片雨后的美人蕉叶片上……我惊讶于一只苍蝇的美丽,它给了我别样的审美。”

半夏因此走进了昆虫的小世界,开始为昆虫写观察日记,五年来,她俯身云南大地,用人类的单眼、相机的镜头与虫虫们的复眼对视,拍下了几万张虫虫的照片,最终形成了《与虫在野》这本书。上个月初,《与虫在野》在第二届“中国自然好书”评选中荣获“自然生活奖”,而就在近期,《与虫在野》又荣获了第四届琦君散文奖“特别奖”。

《与虫在野》,半夏著,广西师范大学出版社2019年9月版。

半夏说,在这个星球上,人作为主体存在着三种关系:人与人,人与自己,人与世界。世界这个词指万事万物,万物皆奇迹,万物皆有灵。正如北京大学哲学系教授、博物学家刘华杰为半夏所著的《与虫在野》一书所写的序言中说的那样:弗里施(K. von Frisch)观察蜜蜂的舞姿、王世襄斗蛐蛐、朱赢椿制作虫子书、王芳养蝇蛆处理厨余垃圾,很好地体现了人虫互动的多样性。

报喜斑粉蝶。

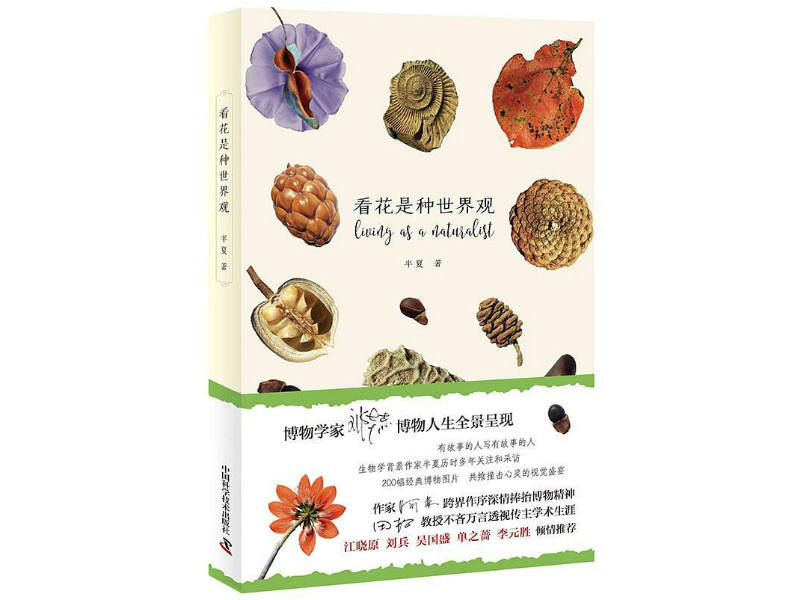

因为刘华杰,半夏曾经写过一本名叫《看花是种世界观》的书,在她看来,不仅看花是一种世界观,看虫也是,她萌生了想要写一本“与虫书”的念头。无论是趴在出租车窗上一路追随的蝴蝶,还是停留在杜鹃花瓣上久久不愿离去的瓢虫,半夏总能邂逅别样的观虫体验。“这是我跪在地上拍摄叶子上的黄金指突水虻,它仿佛是踩着云彩的小精灵,看到它的时候我差点尖叫出声,这是天然的童话世界。”

《看花是种世界观》,半夏著,中国科学技术出版社2017年5月版。

半夏大学时就读于生物学植物专业,但并没有从事过相关工作,反而走上了业余搞文学创作的路。但随着创作作品的增多,她认为自己的感觉在钝化,心智也不再活跃,文学世界变得苍白、单调。她说,文学评论家呼吁,作家要从闭门造车的密室写作走向旷野在场的写作,作家灵魂眼界要开放,要重新面对现实发言。在《与虫在野》的自序中,半夏引用著名评论家谢有顺的话说:一个作家,在一己之私以外,还要看到有一个更广大的世界值得关注。旷野是指在自我的尺度之外,承认这个世界上还有天空和大地,人不仅在书房、密室里生活,还在地上行走,要接受天道人心的规约和审问。

“无用之趣”的背后包含着巨大的好奇心

李敬泽小时候就读过法布尔的《昆虫记》,在听闻半夏写了一本虫子书后,李敬泽称“远比写小说有意思多了”。博物学是一种学问吗?李敬泽说,博物学当然是一种学问,博物学建立在植物学、动物学之上,但它同时更是一种巨大的乐趣,一种“无用之趣”。正如诺贝尔文学奖获得者罗素说,能在浪费时间中获得乐趣,就不是浪费时间。李敬泽说,在这种“无用之趣”背后,包含着巨大的好奇心,包含着人性中小小的毛病——分类癖、收集癖。李敬泽认为,如果花在我们眼里就是抽象的花,没有名字,虫子我们也只能管它叫虫子,而这意味着我们和生命中的其他事物没法真正建立起联系。

茅盾文学奖、鲁迅文学奖获得者、著名作家阿来曾发出这样的疑问,“为什么植物在中国文学中越来越枯萎?”事实上,不只是植物,这样的问题也同样存在于动物。在半夏看来,现代人缺失了对自然的认识和理解。即便是从小读外国文学经典,看见“桤木”、“山毛榉”这些树名,看见“伯劳”、“戴胜”这些鸟名,看见“锹甲”、“马陆”这些虫名都是两眼一抹黑,不知道是何方神圣。因此,半夏也有这样的疑问:为什么以植物和动物为代表的自然,在中国文学中越来越枯萎?

被蛛丝绞杀,一命呜呼的紫茎甲。

对此,半夏在《与虫在野》的序言中说,只唤起人们发现美是远远不够的,在现代生产方式下,人发生异化,需要在劳动工作中找到成就感之外的事物来完善自己的人生,不要只是感叹人生无聊和无意义,在人与自然的关系里可以找寻到与自我相处的完美的关系,这是一种必要和高尚。

刘华杰也发出了类似的感慨,博物爱好者或自然爱好者,都在乎自然之美。但不会只因为美,局限于美。刘华杰说:人与自然有四种可能的拓扑关系,其中最重要的一种是分形交织:你中有我、我中有你。从小就开始广泛地接触大自然,仰观星座月相、接受风吹雨淋,近察花开花落、倾听鸟鸣虫吟,既是个体做人的权利,也是自我实现的必要环节。大尺度上看,尊重自然、回归自然、融入自然,而非超拔、凌驾、征服自然,才有可能做到人类社会的可持续生存。

小蝗与盲蝽相安无事。

“文学一定是关怀人性的”,在张劲硕看来,一个作家反过来去写自然、去写昆虫、去写身边甚至一般老百姓根本就不太在意的小小的生命,这本身就是作家所(应该去)关怀的。张劲硕认为,今天的人们更加关注人本身,却很容易忽略田野以外的生命元素,“踩在你脚底下的这片土地、土壤里有什么东西?没有人去关注它。在你生活的小区、你的校园、你的工作环境当中有什么生命存在?也全部被忽略了。”

蚂蚁牧蚜,互利互惠,有如人牧羊。

张劲硕说,我们今天倡导的博物学实际上是一种生活方式,是一种生活的态度。作为一名生物学中的分类学家,张劲硕当然也希望可以发现很多新的物种,特别是那些人类历史上从来没有被科学描述的新的物种,而田野中的昆虫则太过于普通。但当半夏将这些看似普通的昆虫融入生活时,这些昆虫就变得有乐趣。张劲硕以自己特别喜欢的作家汪曾祺为例,汪曾祺非常善于将草木融入生命,使其成为生活中不可或缺的一部分,“当你看到一个作家能够把生活的美展现出来,你就情不自禁地也想过他那样的生活……不是每个人都能够发现这种美的。”

在半夏看来,各种刺蛾的小时候“萌爱得很”。

张劲硕感慨于人们的匆忙和急功近利,在他看来,人们也应该如同半夏一样,进入到荒野当中,去注意周围生命的存在。季亚娅对这一观点表示了认同,她表示,对自然界的解读,关系到从阅读中怡其性情,扩大心智。季亚娅说,半夏拥有一双充满童心的,同时又是女性化的眼睛去观察虫虫的“世界观”。

作者丨何安安

编辑丨安也

校对丨翟永军