撰文丨余雅琴

1991年1月4日,在台湾荣民总医院,一位名叫陈平的女性猝然离世,年仅四十八岁,这本是一个容易被人遗忘的悲剧,但她还有一个为世人熟知的名字——三毛。

如今三毛离开我们已经29年,她身后留下的是追忆她的书迷和亲朋挚友。三毛在她的生前曾是畅销书作家,引领一个时代的风潮。至今人们还会吟唱她作词的《橄榄树》:“不要问我从哪里来,我的故乡在远方……”

某种程度上,三毛的形象就代表着“远方”,在那个远方还是遥不可及的概念的时代,三毛用自己浪漫潇洒的笔触为读者描绘了一个关于“流浪”的想象。毫无疑问,三毛是浪漫主义的,但是她的一生又不可以被“浪漫”两个字所遮蔽。三毛是华人世界里罕见的走向世界的女性,她的背后有着更多不为人知的故事。

三毛逝世后报纸的怀念文章。

三毛曾说;“人生一世,也不过是一个又一个二十四小时的叠加,在这样宝贵的光阴里,我必须明白自己的选择。”这句今天看来颇具有存在主义哲学意义的话语成为三毛一生的注解,她的生命是短暂的,但是她所成就的事情是许多人终极一生无法做到的。

在今天,人们似乎已经遗忘了三毛,不少人认为这位曾经的畅销书作家已经过时,但是事实上,她的作品被不断地再版和翻译,她的读者遍布全球。为何三毛如此富有魅力?她给今天的读者留下什么当代性的意义?

带着同样的疑问,纪录片导演王杨决定走访世界将三毛的故事用影像的方式记录下来,筹拍了纪录片《三毛不在的日子》。

纪录片《三毛不在的日子》。

今天是三毛的忌日,《新京报》记者采访了王杨,听他以自己的角度讲讲三毛的故事,让我们一同纪念这位华人世界优秀的女作家。

三毛,原名陈懋平(后改名为陈平),中国现代作家,浙江定海(今舟山市定海区)人。1943年出生于重庆,1948年随父母迁居台湾。1967年赴西班牙留学,后去德国、美国等。1973年定居西属撒哈拉沙漠和荷西结婚。1981年回台后,曾在文化大学任教,1984年辞去教职,而以写作、演讲为重心。1991年1月4日,三毛在医院去世,年仅四十八岁。

新京报:在什么样的契机下想要拍摄三毛的纪录片?

王杨:年少时看过三毛,也知道许多她的人生故事。那时候就觉得喜欢这个人,但又看不懂这个人。读她的文字,看万水千山走遍,是自由还是孤独呢,也说不清楚。我觉得她身上具有那么一种悖反,一种迷人的东西。还有她一次又一次独特的人生选择,坎坷的人生轨迹等等。她的人生虽然看起来被文字妥善地包围,向外呈现着。但在终极意义上却仍是一个谜团。一切好像都结束了,但又似乎一切刚刚开始。最早读三毛的时候,这些感觉已经深深埋在心里,所以对我来说,心里头一直有一个追寻某种真相的冲动。因为三毛把人生的一种暧昧和决绝非常有机地结合在一起,这就是她的魅力。

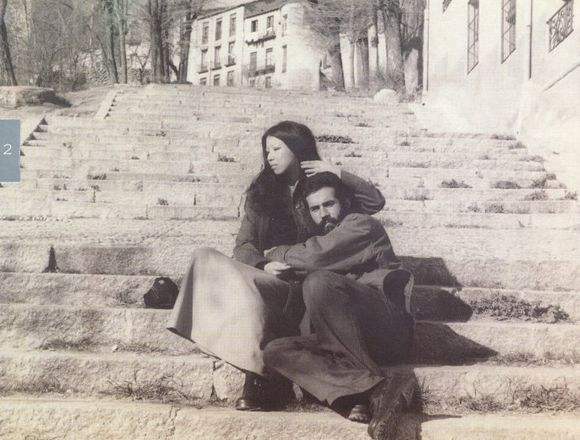

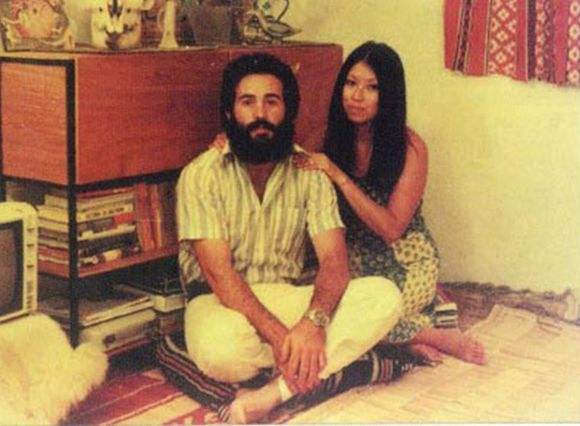

三毛与荷西

之前因为缘分,制片人肖月和三毛的家人取得了联系,一切好像自然而然,对于我们来说又像是等待了很久的责任和任务,作为创作者的我们来到人生的这个年龄,对生活的复杂性主动开始审视的时候,三毛的故事也成为我们自己面对自己种种人生疑问的道路。

后来我们又去了台北、马德里、加那利群岛,拜访了三毛的亲人朋友,开始寻找各种线索,好像是一个探案的过程,只是这出公案的对象是人生。喜欢电影的人都知道《公民凯恩》这部影片,“玫瑰花蕾”像是一个谜语,牵引着观众回顾凯恩的一生。我觉得三毛的故事也是这样。探索和理解他人的人生,就是理解我们自己的最佳途径。

三毛与荷西

新京报:拍摄工作带给自己与预期不同的东西是什么?有什么对三毛新的认识吗?

王杨:我们沿着三毛的人生轨迹溯源而上,发现面对三毛的人生,我们比我们想象中更加无知。我们自认为很容易用标签描述限定三毛这个人,但当你真的开始这个旅程,却发现三毛某种程度上可能早已被我们误读。如果你仅仅带着猎奇名人的眼光,你永远无法靠近三毛。我们意识到,需要一层层剥开这个故事的表面,站在人生普遍性的高度,看到作为一个人,一位女性真实的自我。我们发现,回到纯粹的起点,借由人生的角度,而不是传奇的角度,我们才有契机重新认识三毛。在某种意义上,人生正是传奇本身,拥有最戏剧化的情节,和最深远的意涵。尤其是三毛离开我们三十年后,当今天的社会生活方式在各种层面上发生了根本性的变化,三毛的故事似乎早已跳脱出个人故事的高度,我们意识到,她有机会成为当代人认识自我的机会。

年轻时候的三毛。

新京报:你说的这种认识是什么?为什么三毛在她的时代那么受欢迎,而在今天,我们还需要重读三毛吗?

王杨:上世纪80年代的“三毛热”,跟那个时代的状况直接相关。改革开放让中国打开大门,对于中国人来说外部世界的信息是非常匮乏的。三毛的作品给年轻人带来了一个接触和理解“远方”的机会,她的旅行文学把人们带到遥远的地方,并且在这个过程中促使人们展望自己人生的可能性。在我们的拍摄采访中很多三毛的读者都说起阅读三毛对他们人生的影响,很多当年的农村青年、城镇青年直言就是因为三毛的书,他们才下定决心走出去闯荡世界。也因此很多人以三毛为契机,改变了自己的人生。我们也同时惊讶于三毛读者的数量规模,据统计在整个华语文化圈,三毛的读者有2亿以上。

邓丽君(左)与三毛(中)

除了对那个时代的影响,三毛对今天的人们也持续具有意义。三毛在她所在的时代是以“奇女子”的标签出现的,对那个所有人都在熟人社会,在家国和宗族的同温层里生活的人来说,三毛的特立独行、敢爱敢恨、她的自信,她决定自己命运的果决都太耀眼了。但三十年过去了,当代华语社会生活也发生了巨大的改变,可以说大众尤其是女性的生活获得了三毛式的极大扩展。三十年前,三毛就是三毛,独一无二。三十年后,时代长足的发展,很多人都在以类似三毛的行为方式在生活着。所以我们有机会从一个有些虚无缥缈的女英雄,渐渐把三毛送回到人间,一个有血有肉的,跟我们的生活观念、生活意志共生的女人。我们可以真正地借由三毛这面镜子,看清今天的自己,因为三毛从来没有像今天一样真正被理解。不是作为文化的偶像,而是普通人自身的投射,也是现代生活中自身处境的投射。

王杨与三毛侄女陈天慈。

另一方面,三毛在自己的一生中,所有的决定都是自己做出的,并且自己去承担自己的选择。不要说在那个时代,就是在今天又有多少人可以做到?三十年前,是旧观念束缚我们的身体,我们难以走向“远方”。今天人们的观念发生改变,但社会消费文化所构建出后现代景观又成为新的陷阱,这一次困住我们的不是身体,而是精神。三毛的旅行从来都不是仅仅地理上的奇观,三毛终其一生都在寻找心灵的目的地,她始终在追求精神归宿。她的旅行是哲思性和灵性层面的。这些部分对今天的人们也有启发意义。今天,我们可以轻易飞去土耳其、飞到撒哈拉、在南极冒险、走在加那利群岛的海岸线,但我们是否因此获得真正的那个“远方”?我觉得未必如此。正是因此,三毛的魅力才如此持久。

三毛已经离开我们,三毛对我们的影响和启发依旧。当我们再度与她生命中关系密切的人们会面,一次的探访和回忆,我们也慢慢重新编织出更加丰富和真实的三毛,对她的一次又一次人生决定有了新的角度的理解。有很多都是之前人们不知道,也忽略的部分。“想象”和“纪录”是完全不同的,当我们身处马德里荷西三毛曾经出现的场景,住在加那利群岛上三毛荷西最后一起居住的房间,看到三毛在黎明时看到的海上日出,见到那些真正和三毛生活在一起,经历各种的人物,这种经验促使我们回到纪录的价值上,真实不是想象,它比想象更绮丽多彩。创作走到这里,我意识到纪录片这种形式是绝佳的方式,能够真正讲述理解三毛,我坚信这一点。任何戏剧性的搬演,都会让我们迷失在人生的情节通道里无法自拔,只有真实才能触及真相和人生的圆满。

新京报:当事人都不在人世了,这会给拍摄增加难度吗?你们的团队如何解决呢?

王杨:三毛1991年1月4日离开了世界,已经快三十年了。三毛走了,但三毛的亲人朋友还在,三毛对人们的影响力依旧。时间像是催化剂,它没有带来遗忘,反而是越来越多人的一再想起她。

三毛生前曾经跟友人开玩笑说,你看到我的掌纹了吗?这条线这么长意味着什么?意味着我死之后很久人们还会想起我。所以我觉得尤其对于纪录片来讲,时间为我们提供了一种机会,让三毛及其生活更有可能被我们理解和感受。

当事人已经离开,并不意味着离场和永恒的沉默,反而像是一个哑谜,引导着我们推开看不到的那扇门。当斯人已去,我们反而可能拥有新的自由的角度来审视她的故事。冥冥之中这也是一种召唤,一次探险,我觉得三毛离开我们三十年后的今天,才是我们理解她的良机。当年的翩翩少年,年轻的面孔和充满幻想的人生走到今天,跟三毛有关的人,读者、朋友、亲人都面对了更加复杂的人生道路,他们会怎么看待三毛?我相信是决然不同的,三毛的魅力正在发酵,三毛的种种人生,也拥有了完全不同的理解视角。三毛离开我们,是三十年前,人们的遗憾。谁是三毛?是三十年后,人们追寻自己与三毛关系的动力。三毛走了,但三毛这样一个和我们有缘擦身而过的人,给我们的人生带来了什么?改变了什么?启示我们了什么?

肖全镜头里的三毛。

我们采访到许多三毛生前的朋友,比如为三毛拍摄照片的摄影师肖全。他曾经以摄影集《我们这一代》精准的记录下整整一代人精神面相,他为三毛拍摄的组照,被公认为最接近三毛精神内涵的作品。他重新回忆和三毛相处的时光,这一组照片的诞生过程。肖全说,三毛最大的精神是决定自己的人生。让我们觉得有意思的是,三十年过去了,人们有机会通过回忆来重新思考三毛,而这个思考的过程却融入了自己生命的影子。三毛离开了我们,但三毛对人们的影响却在其他活着的人身上得到延续。我们也在香港访问了《滚滚红尘》的导演严浩。他以《滚滚红尘》的幕后故事的角度,回忆自己与三毛的相处。“人们都叫她小太阳,但其实她很孤独。”

摄影师肖全。

包括三毛在西班牙加那利群岛的邻居对她的回忆,三毛的丈夫荷西的家人讲述她们眼中的三毛等等,之后我们还将采访许多三毛生命中的朋友。三毛的朋友圈实在太大,基本上就是那个时代华语世界的文化圈。这当然也是考验我们的地方,我们如何从这些丰富的采访内容中寻找到我们讲述三毛的叙事轨迹,这就需要细致的分析和分量的拿捏。

新京报:都说作家的纪录片不好拍,如何用视觉的方式呈现文字?

王杨:我们面对的是人,并且永远是人本身。无论这个人从事怎样的工作,以什么形式展示自己的故事,都不能遮蔽我们对这个人的本质理解。三毛虽然是位作家,但她的生活、她的文字、她的抉择等等共同构建出她是什么样一个人?所以如果我们清晰地理解到这一点,就会发现,表达形式的区分并没有想象中大。更何况,最早读三毛的《撒哈拉的故事》时,文字中那种画面感极其强烈。我觉得作家的故事片所遇到的问题会更困难,但纪录片不同。

对于纪录片而言它的首要目的并不是重现,而是由当下出发的时间性。借由各种各样的手法,都有机会触及本质。某种程度上,纪录片反而在处理传记人物故事时,拥有自己独特的方式。有时以时间的重量和生活的变化呈现,有时候却可以以最轻巧的方式点明核心。叙事的策略是开放的,也是自由的。借由重新发现的珍贵影像资料、人物的深度采访、叙事空间的氛围化呈现、甚至是最新的前沿技术,我们拥有更多的手段抵达目的地。也因为这种丰富,我们最终给观众的答案也并非是铁板一块,所有的手段都是为了观众自己找到三毛,进而寻找自我。说来也有意思,在表达手段上,从事纪录片创作这么久,我从来没有像今天一样在这个题材上对纪录片充满信心。

三毛的声音非常好听,而且很能让人有亲切感。我们想要采用声音AI复原技术,以三毛的第一人称方式引领故事。

新京报:你是在什么契机下第一次看到三毛的作品,作为一个男性怎么理解三毛?

王杨:应该是在中学时代第一次看三毛的作品,首先是一种感觉上的认知,而不是概念的生成。三毛的作品给我最初的印象是“自由”,但随着阅读的深入,我意识到这种“自由”的另一面。我当时就对自由的另一面充满的好奇,我们每个人所付出的那一部分,跟生活交换的那一部分永远都在。这是我对三毛的那种神秘性最早的个人解读。

三毛的读者以女性为主,但这也不是绝对的。这与讲述者本身至关重要,如果你仅仅把她看成是一个只具有性别特点的人物,那你当然会失去很多。三毛的人生具有超越性的价值,我主张首先要回到人的存在本身来看待她的故事。但我同时也对她女性身份带给她的东西深深吸引,像三毛的故事,是我们理解女性的当代生活的绝佳入口。

《滚滚红尘》导演严浩。

我想在三毛之前,可能很少有中国女性以如此自觉自信的方式勇敢地走向外部世界,这个外部世界不仅仅是地理上的,同时也是精神层面上的。我觉得拍摄出三毛最好照片的摄影师肖全老师说的好,三毛有一种精神,她的人生每一步都是自我选择的结果,这对于中国文化谱系下的女性生活而言,是了不起的。今天的我们,又有多少人能决绝地拥有为自我抉择的勇气?所以我们在创作中,也最大限度地在团队组成上,把当代女性的观点置于其中,我们希望讲述者是一个集合,而不是王杨这个男性导演个人。

制片人肖月本身就是一位杰出的女性,更不用说我们的创作团队中女性的比重很大。总之开放性永远存在,这是创作出好作品的前提。所以从女性主义的视角,我觉得三毛故事的空间非常巨大。在感情上,她的自我意识更是超越时代,显示出一种昭示和预言意义。

探访荷西墓地。

男性看三毛,我觉得很多人是有偏见的,只是他们不愿意承认而已。三毛本质上意味着改变,也是对现有系统的挑战。因为在那之前,很少有女性能够像三毛一样自由的选择自己的道路。男性话语体系对三毛这件事情是焦虑的,三毛的那些标签几乎都是以男性视角做的判断,比如“奇女子“、“流浪”等等。流浪是一个被动的概念,而三毛的旅行和人生都是主动的选择,这又怎么能说是流浪呢?

但三十年后的今天,男性的焦虑已经有所缓解。不管男性愿不愿意看到,今天的两性关系和女性的自主性都发生了巨大的改变。同样的,男性也在进步。男人可以脆弱、也可以流眼泪,男人不再那么“男”,这有机会让男性以更正常的角度看待三毛。三毛的故事本质上还是人的故事,不在于男女。三毛的人生故事和处境,她的作品文字,是为所有的读者开放的。今天的男性如果借由我们的纪录电影,放松的沉浸在电影院里,从三毛的故事里更好的看清楚自己,看清自己生活中的婚姻关系、爱情关系,对自己的人生道路有新的启发,该有多好。这是我们作为一个讲述者的目标之一。

《撒哈拉的故事》影响了几代读者。

新京报:有人说“三毛热”过时了,她所代表的自由精神不过是小资的消费品,你怎么看?在今天,如何看待三毛的作品和她这样的女性?

王杨:三毛不仅没有过时,而是时间恰恰正好。三毛是具有时代超越性的,她在她所处的时代是那么的敢为人先,那么的不同凡响。她的时代同行者借由时间的沉淀看清三毛,也寻找自我。而今天的年轻人,更是应该获得全新的当代视角来重读三毛的故事。可以这么说,再没有人比三毛更能与今天的年轻人达成生命的共识。三毛那些超前的行为思想语言,都像是与今天的人们的隔空对话。她超前的直觉,只有在三十年后的今天才适得其所。长期以来,三毛的叙事话语和标签已经遮蔽隐藏了真实的三毛价值,我觉得我们的创作是一次机会,正本清源的机会,也是让三毛故事拥有更多当代性的机会。当一个人去世三十年之后,她的故事和思想还萦绕在人们的内心,她的作品不断地再版重印,她的国际影响力借由不同语言的翻译持续发酵,我们应该明白,三毛身上具有普世的价值和超越时间的分量。

三毛的西班牙语、英语等语种的作品,近几年相继出版。在西班牙,越来越多的当地人开始了解三毛的作品和她的人生。据我所知,西班牙就有一部剧情片和一部纪录片正在制作。我们在前期的调研和拍摄中,遇见各种各样的三毛读者群。让我们惊讶的是,很多90后00后读者也在其中,而且数量很大。

有人说我们的纪录电影《三毛不在的日子》的核心观众是70后女性观众,也许是这样。但我认为,借由重新的讲述和不同的角度。男性观众、还有今天的年轻人才是我们更大的受众。剥开被遮蔽的部分,一个更加真实鲜活的三毛会重新与我们每个人产生内心的对话。电影的意义在电影之外,电影是管道和机缘本身,并不是目的地。

作者丨余雅琴

编辑丨安也

校对丨薛京宁