汪天艾,西班牙语诗歌译者、研究者。供职于中国社会科学院外国文学研究所,任《世界文学》编辑。北京大学西班牙语文学学士,伦敦大学国王学院比较文学硕士,马德里自治大学西班牙文学博士。译著有《夜的命名术:皮扎尼克诗合集》《爱与战争的日日夜夜》《印象与风景》等。

1月17日,从事西班牙文学翻译和研究的青年学者汪天艾,从北京回武汉与父母相聚,准备过年。在回汉之前,她在网上零星地看到过一些有关华南海鲜市场的消息,并提醒了父母。由于她家离华南海鲜市场较远,便觉得并无大碍。不过,以防万一,她在返程的路上戴上了口罩。当她到武汉站时,她发现只有零星的几个人戴着口罩。很明显,那时大家对此并没有警觉。在瘟疫开始蔓延的时候,武汉还是一座不设防的城市。

汪天艾的父母在武汉工作。她母亲在高校工作。她母亲告诉她,在期末考试前,学校里有两名学生发烧,学校让他们考试缓考并立即回家。在央企工作的父亲倒没接到什么通知,但在开企业年会的那一天,他们突然接到市里通知,取消后面的年会和聚餐。到1月20日,钟南山确认新冠肺炎会人传人,这时气氛才陡变,大家突然感到疫情变得很严重。风暴终于来了。汪天艾一家决定取消回安徽过年的计划,紧接着,武汉就实施交通管制了。

一开始,对于汪天艾很“宅”的一家人来说,实施交通管制后的生活似乎跟以前并没有什么不同,但后来,不安的感觉开始涌现。大概在1月21日,口罩就已经脱销了。在那段时间里,网上涌现了一批优秀的调查报道。面对铺天盖地的疫情新闻,汪天艾虽然不焦虑,但心情很低落。她认为,很多防疫措施都采取得比较滞后。对人传人预警的滞后就造成了这次的灾难。假装看不见问题,并不意味着问题不存在。

此外,在实施交通管制之后,无论在医疗资源的分配,还是其他的一些措施,武汉都显得很被动,处理地没有效率。很多防疫措施在别的省市已经开始采用了,武汉才跟上它们的步伐。在第一时间,很多热心的老百姓愿意当志愿者,提出了许多方案,并自发组织起来调度物资抗击疫情。而政府的反应却比志愿组织滞后。

防疫反应的滞后不仅让许多人不幸染病,更让许多行业的从业者的生计遭到重创。对此,汪天艾说,她想用别德马的一句诗,“我羞愧于那些不曾落在我身上的棍棒”来形容自己在这段时间里内心的惭愧。她与她的家人暂时平安,而她自己所能做的,就是转发一些求助信息,以及在评论里说一些鼓励的话,并以此希望那些需要帮助的人能够得到帮助。

确实体会到“百无一用是书生”的无奈

新京报:春节假期,你是怎么度过的?每天的生活、读书和写作是如何安排的?

汪天艾:春节假期作息基本还是和平时差不多,早上和下午的完整时间段——9点半到11点半、13点到17点——工作(编辑稿子、翻译、写作或者阅读),晚上陪父母看电视。可能区别是这期间经历了封城和不能如期返京的各种变化,而且疫情当前,每天都不知道第二天会有什么新的变化或者突发情况,所以现在也不太敢做更长期的计划(以往一般都会至少以周为单位进行规划),只能每天做每天的计划,完成当天的任务就好。

我们都希望从尽可能多的途径了解现状,那么除了社交媒体和网络,每天晚上基本上都锁定在央视新闻频道上,一直到看完《新闻1+1》才关机休息。和许多人一样,父母也都是在钟南山院士在采访中确认“人传人”之后,才真正对这件事重视起来,传统主流媒体对上一辈人的作用还是很明显的。

新京报:春节假期在读什么书?为什么在这时候会选择这些书?接下来计划读哪本书?

汪天艾:假期主要还是在继续阅读和工作相关的书,这一两年的研究方向是西班牙二十世纪史在诗歌中的呈现,所以在集中阅读西班牙内战相关的书,最新在读的是普利策奖得主理查德·罗德(Richard Rhodes)写的《地狱与良伴:西班牙内战与其后的世界》(Hell and Good Company, The Spanish Civil War and the World It Made)。书中有几章记述了当时西班牙战场上的国际纵队,尤其是国际医疗队从组建、筹款到戴着物资漂洋过海来到西班牙前线救死扶伤的经过。

在当下抗疫的背景里,我身处武汉,每天看到来自全国各地的医疗工作者前来支援,和当地的医护人员一起在匮乏的条件里救治病人乃至牺牲自己,觉得阅读到的东西和每日的生活确有呼应。我的研究对象、西班牙诗人塞尔努达,曾经在一首关于国际纵队的诗里写道:“谢谢,伙伴,谢谢/这榜样。谢谢你告诉我/人是高贵的。/就算高贵的人实在不多:/一个,一个人就足够/无可辩驳地见证/整个人类的高贵”,最近的感受也是如此吧。接下来,大概也是会继续读西班牙内战史相关的书。

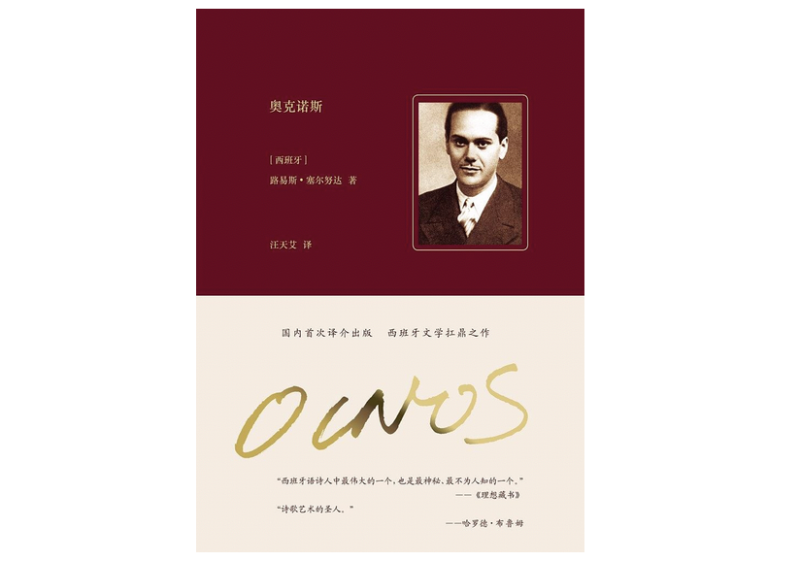

《奥克诺斯》,[西] 路易斯·塞尔努达著,汪天艾译,人民文学出版社2015年1月版

新京报:春节期间看了什么电影或电视剧?为什么选择这些影片?

汪天艾:最近看了一些电视纪录片,比如《“一战”中的炮弹休克》(Shell Shock in WWI )和《“二战”中的炮弹休克》(Shell Shock in WWII),讲的是第一次和第二次世界大战中英国士兵的创伤后应激障碍,从被误解为“逃兵”、“懦夫”被军法处置到精神治疗介入的整个过程。还有英国广播公司录制的六集纪录片《奥斯威辛:纳粹和最终解决方案》(Auschwitz: The Nazis and the Final Solution)。我一直比较喜欢看历史纪录片,历史是记忆的一部分,不同的心境下观看,也会有不同的感受和启发。

新京报:是否有在写作或翻译什么作品?在这个特殊时期,做这项工作是否有何特殊感受?

汪天艾:因为原本只是一个10天左右的假期,带回来的书籍有限,大部分纸版资料都留在北京,所以研究和翻译的工作进度几乎停滞了。这几天在校对修改我翻译的、今年即将由“世纪文景”出版的小说《帝国游戏》(El Tercer Reich)的二校样,这本书是智利作家波拉尼奥(Roberto Bolaño)的处女作,讲述的是一位德国兵棋玩家在巴塞罗那度假一个月里发生的事,以日记体的形式呈现,主人公的活动范围几乎就是他住的酒店及周边。武汉实施防疫措施已经超过20天了,我也在一个相对有限、封闭的环境里对译稿做最后一轮修订,感觉有莫名的契合之处。不过,疫情暴发之后,每天都有大量的外界信息牵动心绪,这种时候自己还是只能做做书本功夫,确实体会到“百无一用是书生”的无奈。

罗贝托·波拉尼奥,智利诗人、小说家,著有:《荒野侦探》《2666》《地球上最后的夜晚》等作品。

假装看不见,并不意味着问题不存在

新京报:你对疫情有持续关注吗?是否有做日常的记录和观察?

汪天艾:一直在关注,每天会通过新闻和社交网络了解,身在武汉那就更是与自己及家人的日常息息相关。记录和观察倒是没有,很多次想要提笔,都觉得如鲠在喉,这时候会觉得文字的无力,自己的日常生活与感受也很苍白,赧于抒情。十几年前,因为父母调动工作我们全家从家乡搬来武汉,我在这里度过了六年的中学时代,只是我后来离开这座城市的时间已经远比六年更久,父母也是不喜社交的人,这些年来多少还是有我们是在武汉的“外地人”的感觉。但是,对我们全家而言,这次疫情是我们第一次感觉和这座城市产生了某种情感关联。

如今每天看到微博上的求助信息的时候,那些求助人的家庭住址里有不少都是我知道的、去过的或者和个人记忆有关联的街道或地方,那种有人在一个我能描摹出来样子的地方受苦的具体感很难消化。而我又除了转发、希望有人能帮到他们做不了任何其他事,很难不产生羞愧感。同时也觉得自己目前还能安坐家中读书工作仅仅是暂时的幸运而已,随时随地都可能被打破,自己的生活也随时随地可能天翻地覆。

防疫措施的滞后不仅让许多人不幸染病,更让许多行业的从业者的生计遭到重创。我想用别德马的一句诗——“我羞愧于那些不曾落在我身上的棍棒”,来形容我在这段时间里内心的惭愧。我自己所能做的,就是转发一些求助信息,以及在评论里说一些鼓励的话,并以此希望那些需要帮助的人能够得到帮助。

新京报:对于这次疫情的暴发和应对,你认为最需要反思的是什么问题?是否有什么政策建议?

汪天艾:我感受比较深的是预警的延迟,因此造成的伤痛大家也都有目共睹。因为我是从北京回来看望在武汉工作的父母,原本再准备一起回安徽老家过年。1月17日,我坐高铁到武汉的时候,我是火车站里零星的几个戴口罩的人之一,无论是父母还是大多数市民都完全没有感觉,后来的事实证明,这样的延误造成了更大的灾难。假装看不见、听不见并不意味着问题就不存在或者会自行消失了。

此外,对一些具体情况的预案也不完备,相对滞后,并不是一开始先考虑到,而是有窟窿出现了才去堵,比如市内交通停运、医院被征用后各类慢性病病人的拿药问题,就是多方呼吁才终于有官方的统计渠道和应对方案,而在此期间“等不起”的病人已经付出了惨痛的代价。

这次武汉市防疫指挥部的每一轮公告,几乎都是比较提纲挈领的要求和目标,具体的措施如何进行下放到各个社区自行处理(至少我所在的小区决定封闭、限制进出最早是由业委会讨论决定并发的通知,时间上也早于武汉市的通知,而且据我所知,到目前为止,不同小区几天可以出去一次、采用何种方法——出入证卡还是登记还是什么——也五花八门),这就出现了不同的社区效率、方式和策略的差别,落到每户居民面临的处境差距也就很大,有措施非常到位的社区,但是也有社区不作为或者无力作为,居民求告无门只能上网求助的例子。如果在下达“所有小区封闭”的决定的同时,能有更切实可行的、较为统一的实施细则,大家心里可能会比较有底,基层社区也更好开展工作。

《瘟疫与人》,[美]威廉·麦克尼尔著,余新忠、毕会成译,中信出版集团2018年5月版

新京报:在防疫期间,你有没有值得推荐给读者的书?可以是实用类、知识型的,也可以是有助于人们精神安顿的,请说出你的推荐理由。

汪天艾:想推荐两本书,一本是威廉·麦克尼尔(William H. McNeill)写的《瘟疫与人》(Plagues and Peoples),作者是重要的全球史学者,将疫病与人类文明及历史结合起来的叙事读起来很有启发。另一本是肖林和王蕾写的《守山:我与白马雪山的三十五年》,这本书讲的是肖林在云南白马雪山国家级自然保护区研究和保护滇金丝猴的真实故事,我觉得此时此刻重新审视人与自然的关系尤为重要,是与每个人都息息相关的命题。

记者丨徐悦东

编辑丨徐伟 罗东

校对丨柳宝庆