我们经常说日本人善于向外来者学习,这个印象是如何形成的?如何从历史和地理的角度解释日本人善于吸收外来文化?而且,日本人在吸收外来文化中,又如何形成日本自己的意识?在中日近千年的交往当中,日本何以形成它们独特的文化?在明治维新中,兰学又扮演了怎么样的角色?

日本史研究专家马里乌斯·詹森在《日本的世界观》中,以三个人物凝练地串起日本两百年的变化。为此,我们采访了主要研究中日文化关系史、隋唐对外关系史的日本姬路独协大学人间社会学群教授石晓军,与他聊了聊日本的世界观的变迁。

《日本的世界观》,马里乌斯·詹森著,柳立言译,理想国丨上海三联书店2020年2月版

“山川异域,风月同天”是上千年中日交流融汇的结果

新京报:在新冠肺炎疫情里,日本捐来的口罩感动了许多中国网友。其中,像“山川异域,风月同天”等鼓励口号引起网友热议。这也体现出中日两国源远流长的文化交流史。你身在日本,据你的观察,普通日本人对于中国的疫情是什么样的态度?

石晓军:在中国发生新冠肺炎疫情之后,日本社会各界旋即从物质和精神两个方面对中国的抗疫进行了积极的支持。您提到的支援物资包装箱上写的一些诸如引自《唐大和上东征传》的“山川异域,风月同天”等各种来自于中日古典的诗句,更是吸引了不少人的眼球。此举使得这些本来是小众化,即只是少数专业研究者才比较熟悉的东西,普及到了一般民众中间,成为中日两国民众共有的精神财富。

而且,这种现象也集中体现了中日两国对于汉字以及用汉字书写的古典诗文的共享、共鸣程度之深。有人惊诧,日本人何以对这些以中国古典形态撰写的诗文也很熟悉?其实,这一点刚好与我们今天要谈的主题有关。正如俗话所说,“冰冻三尺,非一日之寒”。一言以蔽之,这种情况乃是长期以来中日交流的结晶之一,可以成为我们观察中日交流史以及日本人对外认识的一个窗口。

除此之外,与2008年汶川大地震时同样,日本国内各地也出现了一些街头募捐等活动。即便在口罩供不应求的情况下,商店也并没有涨价,有些商店甚至反而降价出售口罩。而当面临口罩将要断货,不得已实行限购时,有的商店在日文告示上说一人限购一包,但在中文告示上注明一人可以购买两包。同时,媒体、学校等还以各种方式向民众以及未成年的小学生们强调,不能将病毒与特定的国家等挂钩,当出现感染者时,只说性别、年龄,不提及其姓名及国籍,尽力避免一切有可能使人感到有歧视感觉的现象。

上述这些情况,都是最近一个时期以来日本民众的一些自发反应。其不仅是基于人道主义的人文关怀,更是上千年中日文化交流融汇的结果。这些都是发生在我身边的事情,耳闻目睹,的确令人非常感动。

通过各种媒体,尤其是网络自媒体的报道,上述情况也不同程度地为中国网友们所了解,并因此感动了不少中国人,引起了很多共鸣。随后,中国网友的反应也迅速反馈到了日本,两者共同促使中日民间舆论出现了一股暖流。尽管期间也出现了个别人大量囤积口罩并高价转卖,以至于出现了疫情扩大至日本时,日本民众反而买不上口罩的现象。但总的说来,这次围绕新冠肺炎疫情中日两国民间舆论的互动,乃是近年来鲜见的中日民众交流的一个突破,可以作为研究中日两国相互认识问题的一个范例,值得两国朝野以及相关研究者们重视。

日本在借鉴中国文化时更易挑选取舍

新京报:能否简要地介绍一下《日本的世界观》这本书?在书里,詹森提到,虽然在历史上,日本受中国影响很深,但日本没有对中国的所有东西不加选择和修改地接受,日本本身的社会和文化价值始终显著。为什么日本在接受中国文化的时候还能保证本身的文化价值呢?也因为如此,日本对中国通常抱有一种矛盾心理,这是中日关系最不寻常的地方。这种矛盾心理体现在哪里?是怎么形成的?

石晓军: M.B.詹森这本书的原名叫Japan and Its World: Two Centuries of Change(日本及其世界:二百年的转变),该书由普林斯顿大学出版社1980年出版,到1982年日本的岩波书店就推出了日译本。由于我研究的领域之一是历史上中日两国相互认识的变迁问题,所以很早就有该书的日译本,并通过日译本了解了全书的基本内容。上世纪八十年代后期,我在拙著《中日两国相互认识的变迁》(台湾商务印书馆,1992年)的执笔过程中,除了中日的先行研究之外,也注意到了一些欧美研究者的观察研究,詹森的这本书就是其中之一。

詹森作为20世纪美国最具代表性的日本史研究者之一,其重点研究领域是江户时代及其以后的日本。他这本书并非一部研究专著,而是三次讲演的记录,篇幅不大,可读性很强。在这本书中,他分别选取了18世纪七十年代翻译西方医学书籍的杉田玄白(1733-1817)、19世纪七十年代执笔起草岩仓使团历访欧美诸国报告书的久米邦武(1839-1931)、以及活跃于20世纪中后期传媒界的松本重治(1899-1989)为叙述的主线。全书通过这三个人物,观察了18世纪中期以后二百年间日本人对外认识即世界观的变化轨迹。

换言之,这本书中译本的书名虽然叫做《日本的世界观》,但全书并非从古至今全面讨论历史上日本的世界观问题,所述只是两百年来的情况。1982年的日译本以及1987年香港商务印书馆的中译本初版的书名,都保留原书的副标题“二百年的转变”,或许更能凸显这本书的重点。

马里乌斯·詹森

尽管如此,但要谈及18世纪以后日本对外认识的转变,则势必要涉及之前的情况,否则将无法说明其转变。所以,在詹森这本书里,也用不少篇幅谈到了近代之前日本与中国的交往大势以及对华认识问题。而这一方面,也正是我关注这本书的主要原因。

在西欧北美的势力及影响大规模进入东亚之前,中国的影响是日本唯一的外来影响,包括佛教在内的欧亚大陆中西部的文化,日本也基本都是通过中国来接受的。可以说,对于日本而言,当时的中国也就意味着整个世界。而且这个时期非常之长,仅从有文字记载接触交往的时期来考虑的话,也有近两千年之久的持续影响,这种情况在世界文化史上并不多见。但是,一种强势文化的影响持续存在,却并不意味着对方一定会不加选择地全盘接受,更多的情况往往是选择调整,甚或反弹。古今中外这种情况也有不少,并非只有古代日本对中国文化表现出了选择取舍。

当然,在受到古代中国文化辐射的汉字文化圈范围来讲,与朝鲜半岛、以及东南亚的越南等地相比,日本列岛远离大陆,其所处的地理环境使其客观上也具备了有条件可以选择取舍。您所说的古代日本对中国抱有一种矛盾心理,恐怕也应该从这个意义上来加以思考和理解。通常弱势文化面对强势文化的心态,可用“敬畏”两字来形容,即既“敬”又“畏”,弱势文化会本能地对强势文化存有一定戒心,避免被完全同化。古代日本对中国的感觉也是同样,以大家所熟知的事例而言,奈良平安时代的日本全面导入了汉唐中国的中央到地方的官僚行政制度、土地制度、甚至包括饮食起居诸方面各种制度,却并没有引入科举制度、宦官制度。

谈到这一问题,我还想提请读者注意一点。詹森在这本书中谈到近代之前中日之间的交往时说,中国提供了一个非常特殊的模式,没有刻意去宣扬自己,中国克制谦逊,因此使日本在借鉴中国文化时更易挑选取舍。

詹森指出的这一点很重要,我非常赞同。纵观一部中日文化交流史,在中国居于文化优势的时代,历代王朝确实并没有刻意地主动地向域外进行文化输出。这当然也与传统的华夷观念、漠视域外的因素有关。

然而,更主要的原因,恐怕是感到没有必要这样做,即所谓“桃李不言,下自成蹊”。一种强大而且具有普世价值的文化,是不需要刻意输出的。正是因为如此,古代日本才有可能做到始终是主动地摄取中国文化,而不是被动地接受。这应该也是中日文化关系之所以持续两千年之久的一个重要背景。

新京报:在古代,日本使者到中国朝廷的文献中,有许多例子,显示出日本人从来不愿意接受中国对其周边邻国所指望的那种附庸地位。比如7世纪日本遣隋使手中的日本国书。日本统治者似乎从不以中国朝廷认为恰当的称谓致书中国,您认为这是为什么呢?

石晓军:这个问题与前面谈过的问题有关联。古代中国是亚洲乃至世界上最早发展起来的文化中心区域之一,在很长时间一直是周边诸国学习的一个榜样。在这种背景下,使古代中国统治者们认为自己也当然应该是所处“天下”的政治领袖,遂通过“册封” 、“羁縻”等方式,即给周边诸国及区域政权的首脑以“王”、“侯”等中原王朝的封号或爵位,将周边诸国在政治上也纳入自己的名下,力图建立一个以中国天子为顶点、同心圆般的层状“天下”帝国。从汉唐至明清,各个时代虽然情况不尽相同,但中原王朝基本上没有放弃过这种努力。从中原王朝以及历代中国人的立场来看,这似乎很自然,乃顺理成章之事。

石晓军,日本姬路独协大学人间社会学群教授。主要研究领域:中日文化关系史、隋唐对外关系史。代表作有《中日两国相互认识的变迁》(台湾商务印书馆1992)、《『点石斎画報』にみる明治日本》(東方書店2004)、《隋唐外務官僚の研究》(東方書店2019)等。主要译著有《绚烂的世界帝国:隋唐时代》(广西师范大学出版社2014)、《丝绸之路与唐帝国》(北京日报出版社2020)等。

然而,文化和政治虽然有密切的关系,但并不完全是一回事。从古代日本的角度来看,自己虽然倾慕中国的文化,愿意积极地摄取并选择性地吸收,却不愿在政治上完全沦为中国王朝附庸的情况下,在政治高压下被动地接受。所以,在有条件的情况下,就会出现一定的反弹。您提到的日本遣隋使携带的国书中的“日出处天子致书日没处天子……”这种表现,就可以说是一种谋求对等的试探。

顺便提及,三十年前我曾在日本的《日本史研究》上发表一篇论文讨论过这封国书,指出其中的““日出处”和“日没处”只是东西方位的代名词,关键在于“天子”一词。其与隋炀帝并列自称“天子”,尽管是当时“天子”之称用法混乱所致,却是为具有浓郁华夷思想的中原王朝统治者所不能容忍的。而这个插曲,也正好反映出了当时日本统治者对中国王朝的一种心态。

当然,需要指出的是,在前近代漫长的中日交往史上,上述情况其实并非常态。在多数情况下,日本统治者仍会按照中国王朝希冀的方式来进行交往。《宋书》中所载的5世纪时日本列岛统治者给南朝宋皇帝的“上表文”、唐代史籍中所见唐王朝给日本的“敕日本国王书”,以及15世纪初室町幕府将军足利义满自称“日本国王”致书明朝,并接受明朝皇帝的册封等,可以说反映了大部分时期的状况。

日本孤悬海外,但一直积极摄取

新京报:日本因其岛国性和孤立状态,远离外来影响。日本人只有抱有持续的目的、决心和努力和外界接触,才能够实现文化交流。詹森认为,这是日本人善于接受新事物的原因。怎么看待这个判断?日本人为何善于接受学习新事物,接受别的文明的影响?

石晓军:日本为何要积极主动地汲取外来文化?这当然与日本所处地理位置有关。因为其是一个岛国,远离其他文明,与中国所处的地理位置很不一样。詹森提到的这一点,是我们一般容易忽视的一个方面。

由于日本列岛孤悬于欧亚大陆东部的海域,又位于幅员辽阔的中国大陆旁边,因而历来中国人对日本有两个基本印象,其一是说日本很小,民间俗称“小日本”一语也有这方面的含义;其二是说日本很近,所以大家常用“一衣带水”、“一苇可航”来夸张地形容日本之近。倘若换个角度来看,这两个印象其实都有一些问题。

如果我们以欧亚大陆两端的两个岛国——日本与英国为例来比较一下,或许就会比较清楚。就面积而言,日本不仅比英国大得多,人口更是英国的两倍。就离大陆的距离而言,英吉利海峡最宽处大约不到二百公里,最窄处即英国的多佛尔到法国的加来仅三十多公里。而从日本与大陆的情况来看,从日本长崎到上海的海上距离则在八百公里以上。也就是说,日本面积既不小,从日本列岛到中国大陆的距离其实也并不近。进一步倘若以中日两国的政治文化中心而言,无论是历史上的奈良、京都到长安,还是现在东京到北京,其地理上的距离都有数千公里。

在此基础上,我们再来考虑日本为什么要积极主动地吸取外来文化问题时,可能就会换一个思路。众所周知,文化的发展与进步离不开交流,封闭必然导致文化的衰退。古代中国文化也正是在广泛汲取欧亚大陆众多其他文化的基础上发展壮大起来的。一种文化要想持续发展,必须不断地从其他文化尤其是先进文化中汲取养分,否则死路一条。然而,古代日本即便要从距离最近的发达国家——当时来说就是中国汲取先进文化,实际上也绝非易事,需要很大的勇气,花费很大的气力。以大家所熟悉的日本遣唐使为例,就可以很清楚地看到这一点。

日本遣唐使

根据日本遣唐使的相关记载以及研究来看,从630年到894年,日本朝廷一共任命过二十次遣唐使,实际到中国的也有十几次,每次大约四五百人。一般在顺利的情况下,大致平均需要7天以上的时间,遣唐使船才能横渡这个“一衣带水”的东海。倘若遇到风暴或海难,航海则会多达十几天甚至更长时间。

大家知道,遣唐使是由日本官方派遣,受到了日本朝廷的全力支持,使用的是当时最好的船只。官派遣唐使尚且如此,其他民间人士来中国时要克服的困难亦可以推知。尽管如此,除了江户时代日本对外锁国时期之外,日本民间僧俗人士前来中国者一直络绎不绝。从近代之前中日之间的人员往来流动的情况来看,很少有中国人主动前往日本,更多的是日本人前来中国,不遗余力地导入日本所需要的文化。这种情况正如詹森所说,古代日本在接受外来文化方面,一直是主动出击,积极摄取,而不是被动地接受。长此以往,这种精神在日本已经形成为一个传统,也一直影响到了近代以后。

新京报:詹森发现,中日交往是间歇性的。日本统治者只有在必要的时期才鼓励交往,在日本文化发展高潮到来之后必定减弱。中国文化间歇而集中地进口,正好与日本传统文化的起伏相适应,从而明确何者为“日本”,何者为“中国”。怎么看待这个说法?在中日交流中,日本的自我意识是如何形成的?

石晓军:我赞同詹森此说。当我们从总体上来审视中日文化交流史的发展变迁大势时,就可以得出这样的结论。如前所述,正因为古代日本对中国文化的吸收是主动的、有选择性的摄取,而不是被动地接受。所以,当其汲取中国的先进文化进入一定的阶段之后,就需要停下来进行消化,并在其基础上,根据日本自身的情况以及需求而加以改造、调整,以从中创造出具有特色的新文化。

仍以前面提到的遣唐使为例来看,日本经过了二百多年间持续向唐朝派遣使节团,全方位地导入唐朝的各种制度(官僚体制、中央地方行政制度、都城制度、土地租税制度等),以及佛教、儒学、诗文、艺术、建筑样式等之后,日本朝廷便在894年听从大臣菅原道真的建议,停止了遣唐使的派遣。于是在随后的几个世纪中,在日本遂涌现了一系列具有鲜明日本特色的文化。

譬如,其不仅在汉字的基础上创造出了平假名、片假名,而且还出现了使用假名创作的大量文学作品,十一世纪出现的世界最早的小说《源氏物语》就是其中的显例。这种情况在其后也多次出现,如十二世纪以后,以僧侣(入宋僧、入元僧、入明僧等)为主,日本民间人士络绎不绝地来到中国,然后将禅宗、宋学、水墨画等新的中国文化传入日本,而到了十六世纪,尤其是在进入十七世纪以后,随着德川幕府的锁国,日本又开始进入了消化、改造的间歇期。这种有起有伏、高峰期与间歇期交替的现象,可以说是中日文化交流历史的一个显著特色。

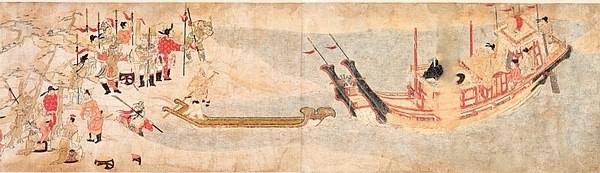

正是在这种过程中,日本的主体意识逐步形成、发展、成熟了起来。正如詹森所说,日本朝野逐渐明确了何为“中国”,何为日本?从而极大地推动了日本文化的发展壮大。在这一过程中,日本也很自然地萌生了一种对于中国文化的警惕、抵触、赶超的意识。詹森在书中曾以15世纪日本的一出能剧(谣曲)《白乐天》为例,谈到了其中反映出的日本人在爱戴白居易的同时,又对其所象征的中国文化产生抵触的情况。其实,这方面的事例还很多,我曾在一篇文章中谈到的12世纪的日本美术作品《吉备大臣入唐绘卷》也是同样,其描述了吉备真备与阿倍仲麻吕的亡灵联手破解来自唐朝鸿儒的难题,战胜唐朝围棋国手的故事。上述这些,都构成了其后的江户时代日本“国学”发展兴盛的前提。

《吉备大臣入唐绘卷》

此外,还应该注意的是,上述中日交往呈现出的具有间歇性的持续发展特征,与古代中国人对自身文化的自信以及诠释也是分不开的。前面我已经谈到,近代之前的中国各王朝并没有刻意向周边诸国推广输出自己的文化,所以周边各国可以自由地选择取舍。这其实反而使得中国文化得以广泛深入传播。同时,正如詹森在书中也提到的那样,对于儒学等中国传统文化,古代中国基本都只是从普遍的意义上加以解说,而并非从地理或种族的角度来诠释。这就给近代之前日本朝野的文化人提供了一种环境,即有可能将自己也置身于中国文化秩序之中的环境。上述这些因素都左右了中日文化交流的发展走向,可以说是两千年的中日交流虽有间歇却得以持续发展的基本条件。

在明治维新中,兰学扮演了什么样的角色?

新京报:在日本明治维新的叙述里,詹森给了兰学很重要的地位,他选了日本学习西方医学的先驱杉田玄白,作为日本在18世纪70年代改变日本人的“世界观”的代表人物。但也有人认为,虽然兰学在思想史上具有极其重要的意义,但是在江户时期,兰学并不是日本知识分子的主流思想,孕育日本自我意识和世界认识的反而是儒学的研究,比如水户学。因为在心理层面上,日本面临着如何克服中国的影响而获得承认的焦虑,这个焦虑也使得强调日本优越的“皇国”“神国”意识最终形成,这也直接促进了“尊王攘夷”运动。怎么看待兰学在日本近代史中的地位?又如何看待儒学和国学在日本近代转型中的独特地位?

石晓军:詹森这本书的主旨,是讲二百年来日本对世界看法的转变,而要说起转变,其最大的转变其实就是让日本知道了天外有天,使日本朝野了解到了在这个世界上,除了中国之外,另外还有一个西方。在这个过程中,最突出的表现就是江户时代“兰学”的兴起。

众所周知,在德川幕府实行锁国政策以后,只保留了长崎一个窗口与世界接触。而实际上,获准能够进入长崎港者只有两个国家的商船:一是中国,二是荷兰。所谓“兰学”,即是指来自于荷兰的学问,或者可以说是通过荷兰进入日本的欧洲的学术、文化的总称,到了江户时代后期,又被“洋学”一词所取代。

大家知道,江户时代的思想或者说学问体系主要有三种:其一是“汉学”(或曰儒学),即长期以来从中国传至日本的思想及学问;其二是对于汉学一统天下的局面不满、并通过尖锐的批判而发展起来的“国学”;其三则是“兰学”(后来成为“洋学”),即上述通过荷兰传入日本的欧洲文化,用汉语习惯的表述来说就是“西学”。在三者之中,汉学(儒学)居于主流地位,而兰学(洋学)则是新兴的学问。

在我看来,兰学对于日本最大的意义,恐怕在于其开启了一扇新的窗户。通过兰学,使得长期以来接受汉学熏陶的日本知识人开始意识到,汉学只不过是学问之一而已,而兰学的用处可能更大。兰学相关书籍,譬如杉田玄白等人从荷兰文翻译的医学书籍《解体新书》(1774年刊行)中的人体解剖图的精准、详实不仅使兰学者,也使得其他日本知识人惊叹不已。

兰学的精确性、实用性与形而上的汉学形成了鲜明的对比,兰学在直接对汉学的主流地位提出了挑战的同时,也给国学提供了批判汉学的材料,使得国学对汉学的质疑和批评得到了佐证。所以也可以说,兰学与国学一起,推动了江户时代日本思想界的变革,揭示了转换方向的合理性,促使日本知识人开始重新审视对自身以及世界的看法。

杉田玄白像

而在这一过程中,汉学则主要起到了桥梁或手段的作用,已有很多论著讨论过这一问题,可以参阅。仅以形式而言,我们就可以看到,前面提到的《解体新书》说是翻译成了日文,实际上是由杉田玄白等人翻译成为了“汉文”—即中国古典文体。之所以如此,因为当时日本的知识人或者说凡是受过系统教育的人,都拥有汉学背景,都可以阅读甚至写作“汉文”。正如《解体新书》所显示出来的,实际上,在兰学以及后来洋学的书籍中有不少都是以汉文撰写的。

不仅如此,兰学,尤其是江户时代中后期的洋学者们还继续从中国汲取养分,譬如19世纪中期以后在中国出现的有关地理、天文、医学、物理、数学等方面的汉译西书,以及耶稣会士们用中文撰写的西方科技书籍大量传入日本,对于幕末乃至明治初期的日本知识人都产生了很大的影响。在一定意义上,这似乎也可以看作是广义的汉学在日本近代化中所起的作用。

新京报:近代日本派往西方的使团带回来了许多重要的成果,改变了日本的历史,使得日本对西方的认识逐渐练达。而在中国的近代史上,清朝也曾派出过类似的使团访问各国,但其效果与日本远远不同。为何日本派出使团和清朝派出使团的结果会有那么大的差别?

石晓军:关于这个问题,倘若我们对比观察一下当时日本和中国派往海外考察使团的基本情况,或许会比较清楚。

先看日本的情况。日本在1853年被美国打开门户之后,1860年德川幕府就围绕《日美修好通商条约》的签约问题,向美国派出了一个七十多人组成的使团,后来成为著名思想家的福泽谕吉也作为随员参加了这次访美。其后截至1867年明治维新之前的几年间,德川幕府已经高频度地先后向西方派遣了六个使团。参加考察西方诸国的许多人,就像前面提到的福泽谕吉一样,回到日本以后都成为了传播西学的积极推动者。通过这一时期的考察,使得当时的日本朝野得到了一种共识,即西方先进,绝不能重蹈中国的覆辙,更不能再追随中国。

到了明治新政府建立以后,新政府更是立即于1871年至1872年派出了一个以右大臣岩仓具视为特命全权大使的重臣使节团,历时21个月,遍访欧美主要国家,回程时也顺访了香港、广州、上海等地。岩仓使团一共由一百多人组成,除了副使木户孝允、大久保利通、伊藤博文等明治政府的主要领导人之外,新政府各个部门都派出了负责官员参加使团。而这些人其后都成为日本近代国家的主要设计者或执行者,众所周知,其中伊藤博文后来还成为了日本第一代内阁总理大臣。

此外,与一千多年前的遣唐使同样,岩仓使团的随行人员中还包括几十名留学生,回日本后创办了日本第一所女子大学的津田梅子也在其中。詹森在书中重点谈论的久米邦武则作为幕末著名的儒学者,同时也是新政府的中坚官员参加了这次岩仓使团,并承担了汇总撰写考察报告书的任务。回日本后,他于1878年出版了这部叫做《特命全权大使欧美回览实记》,由百卷构成考察报告书。这部考察报告书除了详实地记载各国的地理历史物产贸易等方面的情况之外,还对所考察诸国的地位进行了评估,高度评价了美国与英法德诸国,并提出德国的模式更适合于日本,同时也表现出了对东方诸国尤其是中国的极度失望。

岩仓使团

在岩仓使团对西方诸国考察的推动影响下,十九世纪最后三十年,日本出现了前所未有的赴欧美留学的热潮,这也是世界近代史上第一次大规模的留学潮。由于该考察报告书的影响,一时间日本几乎所有的官费生都被送至德国留学,德国成为日本的样板。顺便说一下,我现在执教的姬路独协大学的母体叫““独协学园”,其最初就是由当时在日本研究德国政治、法律、哲学等的学术团体“德意志协会”的基础上,于1883年创办的学校。在日语中,表示德国(德意志)之意时使用汉字作“独逸”,“独协”即是“独逸学协会”的省略,用汉语说就是“德意志协会”之意。

与上述日本的情况相比,1840中国被打开门户之后,在长达数十年间,清政府一直没有主动派员赴海外考察,1868年虽然有一个以清政府名义的使团出访,带队者却是刚卸任的美国驻华公使普安臣,加上两名清廷普通官员以及英、法各一人组成。其后直到1887年,清廷才从中央六部的中下级官员中选择了12名海外游历使,分派到欧洲、亚洲、南北美洲的二十余国进行考察,历时两年,算是19世纪末清朝官方派遣的历时最长的海外考察。但是,这次考察的规模,不仅依然很小、海外游历使的官阶也都很低,而且这些游历使回国以后也基本都没有受到重用。

清末比较高级别的海外游历考察,则是进入二十世纪以后的事情了。1905年到1906年,清廷派遣了以镇国公载泽为首的五名高级官员,并以近百名中下级官员随行访问欧美诸国以及日本。这次被称为“五大臣出洋“的规模虽与当年日本岩仓使团相仿,但毕竟时间已经过去了三十多年,国际国内形势都已发生了巨大的变化。其结果,自然也远远不能和十九世纪七十年代初的岩仓使团的成果相提并论。

通过上述粗略的对比可见,十九世纪晚期中日两国的海外考察使团无论在派遣时期、频度、使团的规格、规模以及考察之后的对应等方面都有着明显的差异,其结果自然也是不同的。当然,在这一方面还有很多问题可以进一步进行具体的比较研究。

“脱亚”与“兴亚”:如何理解日本的亚洲观?

新京报:有关日本对亚洲的叙述,在日俄战争之前,日本极力避开“亚洲”一词带来的污名,比如“脱亚入欧”。但是,后来日本人就自视自己为亚洲的代表。这种转变该如何理解?我们该如何理解日本的亚洲观?

石晓军:要谈这个问题,我们首先应该注意到一个事实:在近代日本思想界实际上同时存在着两种思潮,并非只有“脱亚入欧”。即除了“脱亚”思想之外,还存在“兴亚”的意识。大体说来,明治前期是“脱亚”思想居于上风,而在十九世纪晚期,“兴亚”意识则逐渐抬头,两者互相交织发展,形成了近代日本对以中国为主的亚洲认识的基本主线。

“兴亚”就字面来看,即复兴振兴亚洲之意。“兴亚”思想的出现也是近代日本思想发展的必然产物,就其产生的背景来说,主要有两点:

其一,近代亚洲落后的现实,促使了近代日本“兴亚”思想的发生。十九世纪中期以后,亚洲形势急遽变化,各国先后沦为西方列强的殖民地、半殖民地的严酷现实,给日本以极大的震动。而随着日本在十九世纪晚期到二十世纪初期陆续修改了与西方列强之间的不平等条约,成为亚洲唯一的独立国家之后,一部分日本人开始对亚洲的前途充满了忧虑。在他们看来,近代亚洲的落伍是由于西方列强的侵略压迫而致。出于民族主义及黄种人与白种人的对抗意识,他们遂竭力呼吁亚洲各国团结一致,共同对抗欧美列强,复兴亚洲。并且认为作为亚洲唯一独立国家的日本,有责任担负起振兴亚洲的领袖重任。这种思想遂导致了十九世纪晚期日本“兴亚”论的产生。

其二,日本一般国民的感情趋向,促使了“兴亚”思想在近代日本的流行。日本与中国在历史上的长期的文化关系,形成了近代日本对中国认识的两个基本层次,一方面蔑视现实中的中国,另一方面又对古代中国怀有崇敬心理。这种状况遂造成了一部分日本人尽管在理性上主张“脱亚入欧”,但在感性上却依然向往东方,渴望亚洲强盛起来。在一般日本国民看来,如果说“脱亚”的目的是为了日本民族侪身于强国之林的话,那么日本强大之后,则应致力于振兴亚洲的事业。这一情绪表现出来,就是“兴亚”主张的盛行。

在上述背景之下,“兴亚”思想遂流行于明治时代的日本。在“兴亚”思想的支配下,明治时期的日本出现了一大批各种类型的中国研究机构和团体。例如十九世纪晚期先后出现的振亚社、兴亚会、以及黑龙会、玄洋社、日清贸易研究所、东亚同文书院等等。尽管其性质和目的不尽相同,但基本宗旨可以说都是基于“兴亚”思想。

然而,在进入二十世纪以后, “兴亚”的内涵及性质却发生了变化,由早期复兴亚洲,对抗欧美列强的朴素主张,逐渐变成了排斥西方列强,以日本为霸主独占亚洲的侵略扩张理论的支柱。这一方面是我们在观察近代以来日本的世界观尤其是亚洲认识时,需要加以留意的地方。

记者丨徐悦东

编辑丨宫照华

校对 | 王心