刚刚过去的3月16日,是台湾作家林奕含的生日。不少读者和网友这两天在网络上发文纪念,如果她还在,她应该已经29岁了。但她已经离开我们三年。这三年间,曾经纠缠她的那个问题:文学究竟是不是一种巧言令色?也缠绕着更多读者的思绪。而在同一年,我们也失去了另一位青年作家胡波。他们身后留下的创作,《房思琪的初恋乐园》与《大裂》《牛蛙》也成为近几年少有的进入公共讨论、进而留在公共文学记忆中的重要作品。

但是,我们忍不住要思考这样的问题:真诚的文学创作,为何需要付出这样沉痛的代价?当下的文学作品,为何越来越缺少这样直击人心的力量?似乎在文学界,这样的感叹也不是新鲜事。

究其原因,论者往往将问题推给读者或时代,然而,除了写作者本身的能力,以及老生常谈的“娱乐至死”、“纯文学读者减少”等因素之外,文学秩序固化以及批评家失职也是不可回避的原因。

当然,一部作品能够进入公共讨论或留在公共记忆中,不代表它必然就是好的文学。它们之间有着复杂又微妙的关系,投入当下,也不必然是庸俗。有些文学是为后来者准备的,但有些文学服务于此刻。但重要的是,它们首先必须要是真诚的。今天的文章,作者探讨了文学秩序的固化、批评家失职可能带来的问题以及由此所带来的争议,这些思考并非一定缜密而精准,谈及的观点自然是作者的一家之言。但我们相信,对于当下的文学创作与阅读来说,这些探讨仍然是必要且有益的。

撰文 | 宗城

1

通俗文学依然受欢迎,

与大众产生隔阂的是“严肃文学”

在过去,文学作品一度承载着启蒙大众、唤起公众讨论的功能,例如鲁迅的《狂人日记》、茅盾的“蚀”三部曲,还有王小波、阿城、王朔、金庸等人的小说,都对公众尤其是受教育的青年人产生过深远的影响。然而在现在,我们难以找到这样的作品,能够超越纯文学圈子,真正在大众引起共鸣,而有惊喜者,如林奕含的《房思琪的初恋乐园》、胡波的《大裂》,也往往要借助意外事件(作者之死、电影得奖),才能泛起难得的波澜。这是作者的无可奈何,也是今日文坛值得探讨的命题。

当批评家担忧文学作品退出公共记忆,他们的忧虑对象主要在严肃文学领域。实际上在新千年以后,通俗文学在市场依然很受欢迎,尤其是近年来火热的网络小说,携影视改编潮流,早已是青年人娱乐生活的重要组成,如《将夜》《九州缥缈录》《知否知否,应是绿肥红瘦》等作品,都引起广大读者热议。但严肃文学的确有和大众绝缘的倾向。

《知否知否,应是绿肥红瘦》剧照,电视剧根据同名小说改编,开播后引发收视热潮。

严格来说,在《白鹿原》《活着》《许三观卖血记》(它们集中在上世纪九十年代)之后,进入公共记忆的文学作品的数量就有所下滑。除了《三体》《繁花》《房思琪的初恋乐园》等少数作品,近二十年来常居畅销榜单的新人严肃文学作品,其实并不多,更多的反而是老面孔回潮,比如张爱玲、汪曾祺、王小波、杨绛等作家,销量十分稳定。

当然,这并不是在说,上世纪九十年代后,优秀的文学作品就断档了,销量、话题度显然不是衡量文学质量的标准,纯粹从文字技术上看,不少当代作者并不逊色于余华、陈忠实,但为什么后者的严肃小说能在公共记忆中激荡良久?

一种简单的思路,把文字归咎在作家身上,比如认为作家偷懒、才华不够,或者批评作家不关心现实。但真的是这样吗?从近两年的作品来看,关心现实的作品不说井喷,但也并不少。比如《冬泳》《仙症》对东北下岗潮的切入;《雾行者》对当下文学困境、一种集体荒芜情绪的思考;《借命而生》对上世纪九十年代下海潮的回忆;《景恒街》里的当代都市青年奋斗群像;《杨天乐买房记》里的北京买房经历,都是可以触发大众情绪的点。

其中尤为有影响力的是东北文学热(批评家黄平称为“新东北文学”)。从电影《铁西区》《白日焰火》,到小说《冬泳》《平原上的摩西》,再到红极一时的“神曲”《野狼disco》,转眼之间,东北文艺成了新的时尚,这其中,对东北文学的讨论度,近乎成了文学界的半壁江山。饭局里时不时有人问,你对东北文艺复兴怎么看?或者就双雪涛、班宇、郑执等人的小说聊起来,媒体也来凑热闹,把这三位作家统称为“铁西三剑客”。

为什么东北文学成了新的时尚?对东北文学的命名和相关的作家归类合理吗?

针对这个问题,不少评论家发表了看法。其中比较有代表性的两种声音:一种是认为东北文学是为沉默者发声,因为它书写了失意的人群,感人至深,所以引起共鸣;另一种来自于批评家张定浩。张定浩在接受《三明治》杂志采访时说:“很多东北叙事,比如班宇的书籍受到追捧,多是因为很多读者生活在一二线城市,他们更希望看到一种陌生感的经验,但这个经验并不代表‘好’。面对自己不熟悉的书写,我们往往对其降低文本上的要求。”

其实,东北文学的走红,或者说“东北叙事”的走红,并不是因为陌生,而恰恰是因为熟悉。准确来说,是我们的媒体、电影这几年,已经建立了固化的、熟悉的东北印象,那些大雪纷飞的夜、下岗的职工、凋敝的群像,迎合了人们对东北的想象。正是因为市场已经生成了这种熟悉的“异域风情”,才有了所谓的东北文学走红。

东北文学的走红严格来说不是因为文学上的,或者说文学并不是主要原因。因为双雪涛、班宇、郑执、贾行家等人的写作高度并没有超越迟子建,也没有说比同代第一流的作家高出一筹,他们是新一代青年作家的佼佼者,但他们作品走红,说来也是“时势造英雄”。

因为他们在作品中书写的东北故事,早在《白日焰火》《钢的琴》等电影播出,在传媒报道东北境遇的早几年,这类叙事已经在大众里有足够沉淀,大众理解它,也接纳这个题材。所以,当它们集体被写入文学,以一种抒情化的、镜头感充分的语言呈现出来时,读者就容易被打动。

电影《钢的琴》剧照。

在这些作家的叙事中,我们通常发现:他们试图书写与时代变化紧密结合的人物,让小说的意义不局限于自身。他们的小说里有一团化不开的迷雾,那是“一种温饱基本得到保证之后的贫困,一种很容易被社会、尤其是被富人和中产阶级有意忽略的贫困”(李陀语)事实上,这个现象不只发生于文学圈,几乎整个文艺界都流动着这一变化。文学界的《冬泳》、《逍遥游》、《仙症》、《杨广义》和《巨猿》等,电影界的《血观音》、《风雨云》、《暴雪将至》、《白日焰火》和《大象席地而坐》,那些勇敢的创作者,都选择了直面现实,践行着新的叙事语言尝试。

但是,如何在书写这些故事的同时避开猎奇的陷阱,在呼应现实的同时避免对读者趣味的过度迎合,可能是下一步需要思考的问题。对已经成为时尚的东北文学,不必捧杀,也无需急于太早下定论。

2

打破创作困境,也要打破“懒惰的批评”

有趣的是,在东北文艺热的同时,另一股潜流也在打破文学圈层壁垒,感染更多人的心理。生前处于文坛边缘的林奕含、胡波,交出了真正激起纯文学圈外读者痛感的小说作品。林奕含对学者巧言令色的揭露、对被侵犯女性心理的精准刻画,以及胡波对底层心态不加粉饰的呈现等,都对读者有致命的吸引力。

然而不能忽略的是,如果没有作者之死,没有具有噱头的媒体话题的推动,《房思琪的初恋乐园》和《大裂》《大象席地而坐》也不会进入公众视野,事实上在作者之死前,他们的小说都寥人问津。所以,仅仅将文学失落的责任归咎给作者是武断的,即便作者写出具有成为公共记忆潜质的小说,没有意外事件的推动,作品的影响力也不会太大。

《房思琪的初恋乐园》,林奕含著,磨铁图书|北京联合出版公司,2018年1月版

此外,这也和时下的写作培养机制日益分为“学院写作”和“类型写作”有关。前者以“纯文学”名义,重视小说在纯艺术技巧的探索,但很少贴近当下日常生活的争议事件(试图贴近,又被学院腔淹没),缺少吸引公众的力量。“类型写作”在故事上更多元,有更多类型上的进取,写法更通俗,但容易程式化,并且由于市场需要,会牺牲掉一些作者个人的东西。

在学院深造的作者,大部分读了很多文学书,可是对政治、经济、哲学、历史、社会学等其他科目了解有限,对公共议题讨论缺乏兴趣,对时代矛盾也不够了解,所以在走出“纯文学”边界后,容易捉襟见肘。而对市场具有敏感度的作者,又因为和市场走得太近,创作上受商业资本、类型写作套路的影响大,所以在作品思想性、锋芒度上有所减弱,容易在迎合市场时失去超越庸俗成见的力量。

《受戒》,汪曾祺著,新经典文化|北京十月文艺出版社,2012年7月版

回顾百年来白话文文学的演进,文学作品要成为公共记忆,往往需要作者介入时代浪潮,在创作主题上与时代议题贴近,或是代表某种新锐的审美力量,或是对社会观念革新有所期许,比如鲁迅的白话文小说代表作《狂人日记》、赵树理反映农业合作化运动的《三里湾》、汪曾祺的小说《受戒》、王朔的系列小说,还有反映农民进城、改革开放的《人生》《平凡的世界》《乔厂长上任记》等,都与时代议题紧密联系。

具体来说,评审们相对更欢迎深入乡土、反映地域、回归传统、书写平凡小事,或者在写作技巧上有突破的写作,因此,崛起的青年作者往往会有迎合这些特点的痕迹,为了更顺利地发表,作者揣摩刊物风格是难免的。这时候,刊物评审的趣味有举足轻重的影响。如今,年轻作家要发表严肃文学作品,仍是和从前一样,主要靠投稿和参加文学比赛。投稿刊物邮箱,往往石沉大海,但如果有圈内名师推荐,又与编辑关系紧密,成功率会高出不少。年轻作家要在圈内有所斩获,容易习惯了与编辑、学者、同门一道的舒适圈,不得不匀出大量时间参加圈内活动、应酬,乃至习得互相恭维的艺术。

《冬泳》,班宇著,理想国|上海三联书店,2018年9月版

以上,笔者主要说的是作家与文学作品的关系,但文学有意思的地方在于,它既是作家与作品、读者的互动,也是批评家、编辑和作家的良性交流。在文学史上,好的批评、编辑和优质文学是相辅相成的,比如大家都知道美国“迷惘的一代”海明威、福克纳、沃尔夫、菲茨杰拉德等人,但少有人知道,其中几个作家背后共同站着一个“天才的编辑”麦克斯韦尔·珀金斯,他是一个文学眼光独特的人,也是给作家指明方向的人。严肃编辑和批评的在场,可以为作品保驾护航。

如果作者和批评家一味一团和气,常常是,作者作者要出新小说,责编就会邀请熟悉的批评家写评论,批评家写出文采斐然的软文,双方皆大欢喜。在这样的互动下,批评作为一项创造性工作,失去了它的重要性。

3

进入公共记忆,就是好的文学吗?

行文至此,或许可以结束这篇文章,然而,有一个问题,是笔者应当回应,也是读者们可能会关心的问题。文章提到文学进入公共记忆的重要性,可是,如今进入公共记忆的文学,它就必然是好的文学吗?现在沉睡中、不被大众发现的文学,它是不是就不是好的文学?

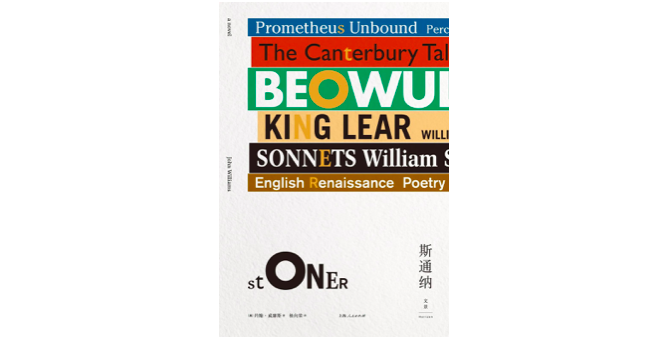

文学史上有很多现成的例子,告诉我们,很多优秀的文学作品,并没有在第一时间进入公共记忆,而是历经几十年,甚至几百年才被大众接受。比如:斯科特·菲茨杰拉德最有影响力的小说《了不起的盖茨比》,在他生前销量惨淡,直到上世纪五十年代后才重新被发现。卡夫卡的小说,如果不是他好友不听建议,没有焚烧其文稿,也不会有后面的轰动。近几年流行的《斯通纳》,实际上是几十年前的文字,但作者倾注心力,换来的是现实的冷漠。用一时的成绩,来判断文学作品是否能流传,是一种粗糙的看法,也有悖于文学史的经验。

《斯通纳》,[美] 约翰·威廉斯著,杨向荣译,世纪文景|上海人民出版社,2016年1月版

因此需要指出,当笔者谈论当下文学在公共记忆中的退潮,并举出一些事例时,想要说的并不是“当下进入公共记忆的文学,一定是永恒的文学”,而“暂时小众的文学,就必然没有生命力”。也不是在说,作品迅速进入公共记忆,就是衡量优秀文学的唯一标准。否则,那是对文学的一种鲁莽冒犯。其实,当我们身处此刻,即便是最杰出的读者,也无法断定何者必将永恒,因为历史的局限,将人抛于迷雾,但是,这不意味着当下的读者就没有能力甄别文学作品的好坏,无法判断怎样的文学更可能获得长期的生命力。

文学审美是多元的,但怎样的文学有生命力,往往是有经验可循的。正因如此,即便《了不起的盖茨比》处于最低潮的时光,“天才的编辑”珀金斯依然确信它的流传,即便托马斯·沃尔夫是一个默默无闻的作者,他的几大箱文稿依然被珀金斯慧眼识珠,成为《天使望故乡》。因为这两部作品都深刻理解了美国青年,直刺幻梦背后的辛酸。他们以富有共情的文字、切入美国现代人精神困境的角度,有力地表现了那一代人的迷惘,因此得以流传公共记忆。

富有生命力的文学,未必是当下流行的文学,也不必然是大众的。但是,它要么在文学技艺上有所创新,要么有力地回应公共问题,表现一个共同群体的心境,否则,它哪怕文字流丽,也只是作者的一人独舞,难以深入到更广阔的境地。

当笔者谈论那些深入公共记忆(注意,它不等于流俗)的作品,与其说是判断永恒,不如说,它们提供了一种可能性,或者说文学介入公共议题的一种思路。文学并不提供答案,文学可以打破答案,好的文学总是有那么一丝丝差异感,那差异令我们着迷,也指引我们看到人世间难以捉摸的部分。

《了不起的盖茨比》电影剧照。

进一步言说,作者同样质疑的,其实也包括文学永恒论的说法。成为永恒是一种常见的文学至上论的标准,即,追求永恒的文字,比其他更重要,更符合文学的意义。这固然是一种经典解释,但可以思考的是,追求永恒必然是文学作者的目的吗?倘若放弃永恒,更追求当下性,它是否就是低一级的文学、不如永恒的文学?

永恒主义者无法理解卡夫卡为何选择焚稿,也不晓得西蒙娜·薇伊这样的天才,为何不去追求永恒的文学,而要烈焰赴这浊世,去殉那现实的道。一代人有一代人的使命,一代人总是追求不朽,然而,我们的时代到底有多少人得以不朽,所谓的不朽,又真的是真理意义的不朽,还只是他暂时迎合了此世的审美,却会在下一个世代被遗忘。文学至上论难以回答的是,如果不朽者不过万中一二,那其他人的写作是否就失去了意义,非虚构作家、新闻记者兼顾文学性的报道是否因它的速朽而显得可笑?

放弃永恒的执念并不可耻,实乃多数人的宿命,投入当下,接受速朽,也不必然是庸俗。因为,有些文学是为后来者准备的,但有些文学服务于此刻。哪怕文学的信徒马尔克斯也会承认,正是那些即时的文字给予他灵感,那些战斗于此刻、而非投入到永恒的火焰,淬炼出真正不朽的文学。

换言之,投入当下的文字,和追求永恒的文字,本不是二元对立的。闪耀于公共记忆的、即时的文学,为我们这个时代或许仍在地下的波拉尼奥、普鲁斯特们铺桥搭路,而他们,不求永恒之神的馈赠,甚至以早逝告别此世,或许在文学历史中,他们也终将速朽,可那又如何呢?曾风风火火走在这人间,不惧灰尘与湮灭毁我肉身,这是他们的道,也是谦卑者所奔赴的应许之地。

作者 | 宗城

编辑 | 徐悦东

校对 | 刘军