撰文 | 姚媛

2006年,我在温哥华访学,听说不列颠哥伦比亚大学有一座人类学博物馆。我记得第一次走进那座博物馆的下午,灿烂的阳光从巨幅玻璃墙倾泻进来,图腾柱上的夸张造型、器物上的变形图案,以及反复出现的意象和色彩,对我产生了强烈的视觉冲击,让我感觉走进了“另一个世界”。那是我第一次接触北美原住民文化。

后来,我又多次去那座博物馆参观,还去了维多利亚的皇家不列颠哥伦比亚博物馆和加蒂诺的加拿大历史博物馆。在每一件历史文物和艺术品前驻足,读展品介绍,听馆员讲解,我渐渐勾勒出原住民的生活图景,了解了他们对世界的看法——具有神力的动物或某个女性始祖借动物之力创造了世界和人类,人类与动物、植物共生共存,甚至相互转化。他们的世界里没有上帝,没有拓荒者,没有对自然的征服,也没有为了追逐权力和美女而进行的厮杀。他们生活在一个“不同”的世界。

再后来,我在西蒙· 弗雷泽大学旁听了一门加拿大文学课,课程阅读书目中有托马斯· 金的小说《草仍然绿,水仍在流》。

托马斯· 金是重要的北美原住民作家。他不仅因其跨界的种族和文化身份(拥有切罗基、德国、希腊血统,和美国、加拿大国籍),也因其对北美文化,特别是白人文化与原住民文化之间冲突的思考和批评而受到学者、读者的关注。

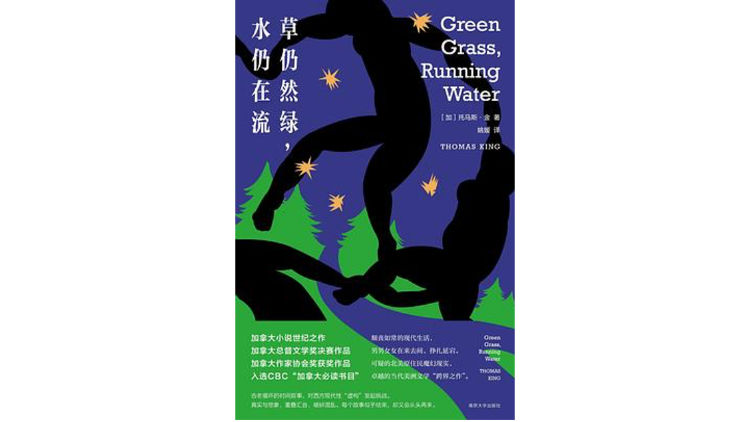

《草仍然绿,水仍在流》(以下简称《草》)于1993出版。这部小说编织了两条故事线索:现实故事讲述20世纪几个原住民青年在白人社会和保留地的生活,神话故事讲述四个“印第安”老人在一百多年前被关押后的多次神秘出逃。两条线索在小说结尾交织。小说出版当年即获加拿大总督奖提名,2004年入选CBC评选的“加拿大必读书目”,关于这部小说的论文在一流加拿大文学研究期刊上多有刊载,在研究北美文化(特别是原住民文化)、历史、性别、生态等文章作品中,这部小说也必被提及。

《草仍然绿,水仍在流》,作者:(加拿大)托马斯·金,译者:姚媛,版本:守望者|南京大学出版社2020年3月

重新发现北美原住民的文化价值

我以为,《草》的重要价值之一,在于其迫使读者重新审视西方殖民文化对原住民的“虚构”,重新“发现”原住民的历史、文化和他们鲜活的存在。但是,《草》并不是一部充满了悲惨遭遇的描述和声泪俱下的控诉的沉重作品。相反,这部作品将北美原住民创世故事和西方经典叙事并置,营造出滑稽幽默的效果。正如加拿大研究学者玛加丽· 菲和简· 弗里克所说:“金的小说的显著特点,在于它能够激起读者在轻松的笑话中发现作者提出的并不轻松的问题。”

欧洲殖民者来到北美大陆后,原住民受到毁灭性打击。殖民者对原住民进行了一次又一次的血腥屠杀,在“送”给他们的毛毯里故意夹带天花病毒,使他们损失了大量人口。他们被赶进保留地,他们和殖民者订立的“条约”不被遵守,大片土地被强占或骗取。殖民者不仅要在肉体上,而且要在精神上和文化上消灭原住民。他们强行把原住民的孩子送进寄宿学校(residential school),禁止他们说本民族语言、穿本民族服饰、与父母亲人团聚,迫使他们“融入”殖民者文化。

在此情境下,一方面,原住民的语言和历史难以得到传承,口口相传的“故事”越来越少有人讲,而没有了这些“故事”,他们的后代就不知道自己是谁。《草》中的黑脚族人伊莱· 独立“曾经想成为一个白人”,几十年不回保留地;拉蒂莎不喜欢原住民男青年,嫁给了看上去浪漫迷人的白人丈夫,遭到家暴和遗弃;莱昂内尔· 红狗从小希望自己长大后成为西部片中的约翰· 韦恩,“那个保护驿站马车和马车队免受印第安人袭击的约翰· 韦恩”。小说中的其他原住民在文化和身份认同方面也都或多或少存在困惑或者问题。

另一方面,殖民者在文学和影视作品等叙事中对原住民的形象进行扭曲和刻板化,以此将他们消灭原住民的行为合法化。在殖民者的叙事中,原住民的唯一命运就是灭亡。这种灭亡可能是肉体上的,例如在西部片中,原住民或是凶狠野蛮的杀人狂徒,或是爱上白人女子的浪漫酋长,但他们最终都会被牛仔打败;这种灭亡也可能是精神上的,例如美国作家詹姆斯· 费尼莫尔· 库柏的作品《皮袜子故事集》里的钦加哥就是一个“高贵的野蛮人”,最终皈依了基督教。在这些叙事中,原住民不再是有着自己的历史、文化、语言和家园的一个个鲜活的人,而成为殖民者出于自己的需要而建构的或者说虚构的“印第安人”这一刻板形象(实际上,“印第安人”这一称谓本来就源于哥伦布的一个错误)。

当原住民不符合叙事中的刻板印象时,白人就会质疑他们的身份,或者干脆将他们硬塞进刻板形象之中。当《白鲸》的主人公以实玛利在《草》中遇见原住民女神变化女时,他问女神叫什么名字。“变化女。”女神回答他。可是他认为这个名字不对。“他用拇指飞快地翻着书。找到了,他说,一边用手指戳着其中一页。魁魁格。我就叫你魁魁格。这本书里面有一个魁魁格,这个故事里面应该有一个魁魁格。”变化女是谁并不重要,重要的是她必须符合“书”里——西方文学作品中——描绘的形象,即那个“令人慰藉的野人”“印第安伙伴”的变异。负责修水坝的克利福德· 西夫顿对伊莱· 独立说:“你们又不是真正的印第安人。我的意思是,你们开车,看电视,看冰球赛。看看你。你是个大学教授。”换句话说,闭塞、落后、无知就是界定原住民身份的特征,这些特征永远不会改变,当他们不符合这些特征时,就“不是真正的印第安人”。

反抗二元对立的殖民叙事

在这种认知的背后,是西方二元对立的哲学观。这种观点在自我/他者、男性/女性、白人/有色人种、人类/自然等之间划出界线,界线两边的群体各有其不变的本质特征;同时,划分界线的过程也提供了在两者之间进行比较并区分高与下、优与劣的可能。

二元对立的观点可以追溯到《圣经》。在《旧约· 创世记》中,上帝创造了日月星辰、山川河流、飞禽走兽、亚当夏娃,并将光明与黑暗、天空与水面、陆地与海洋分离开来。这一过程即二元对立局面形成的过程。上帝还赋予人管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和爬行的一切昆虫的权利,从而确立了人在世间万物的中心地位。《圣经》及由其延续而来的基督教传统为欧洲殖民者认识自己与原住民的关系提供了一个框架,《白鲸》《皮袜子故事集》《鲁滨逊漂流记》等文学经典中白人与当地原住民的关系都可以纳入这个框架之中——既有“文明”的白人,必有与之相对的应该被其消灭或需要其教化的“野蛮”人。

托马斯· 金却在《草》中指出,二元对立指导下的殖民者的叙事是荒谬的。他将塞内卡、切罗基、纳瓦霍、黑脚等民族的创世故事融合在一起,用四个神话故事重复叙述了世界的起源,以及人与世界的关系。每一个故事里都有一位原住民创世故事中的女性人物,她们每个人都与一位《圣经》人物和一位西方文学经典中的人物相遇。《圣经》和西方文学经典被“改写”,或者说,在陌生的视角下,读者熟知的西方叙事中被忽视的一面显露出来,叙事的合理性被打上问号。

当第一女遇见上帝时,她已经创造了一座花园,正带着“阿蛋”(谐音“亚当”)和动物们一起分享园里树上的各种美食。这让刚刚跳进花园的上帝十分恼怒,因为他坚信世界、花园和苹果都是他的,按照他的规矩,他们不能吃他的东西,但更让他恼怒的是,第一女决定离开花园,不和这个爱发牢骚的上帝做邻居。“‘你不能离开,’上帝对第一女说,‘因为是我把你踢走的。’”这句看似荒唐可笑的话恰恰说明了殖民者的“逻辑”。如果《圣经》是唯一的准则,上帝创造了一切,制定了规矩,那么,任何与此相背的情况都是不可思议的,违反常理的,需要被纠正的。上帝对第一女创造花园的事实视而不见,却要将她纳入“基督教的规矩”之中,这像极了殖民者对原住民的认识和做法。

但是,在原住民的传统文化中,世界虽由动物和女性始祖创造,却并不属于谁,而是由所有生命共同分享,他们之间也没有高/下、优/劣、管理/服从的关系。从原住民的视角来看,上帝的想法和做法是不可思议的、违反常理的。不过,上帝和第一女的区别在于:前者固守“规矩”,拒绝对话;而后者却尝试沟通,即使沟通无效,也并没有“踢走”上帝,而是选择宽容和共存。

殖民者和原住民价值观的不同还普遍体现在双方对男性/女性、人类/动物、人类/自然的关系的认识上。在二元对立的西方传统中,男性与女性、人类与动物、人类与自然各自有其固定的角色,相互之间界线分明,但是固定的角色和分明的界线在原住民传统文化中并不存在。在《草》中,诺亚听说变化女是从天上掉下来的,就认定她是上帝送给他的老婆,而老婆要遵守的第一条规矩就是“汝须有大胸”。A. A. 加百列无视思想女的抗议,坚持让她躺下,开始“产程”。在诺亚和天使长的眼里,女性无非就是用身体愉悦男性或为男性繁衍后代。在“基督徒的船”诺亚方舟上,“动物不说话”,思想女和它们说话是违反了“基督教的规矩”——动物受人类管理,低人类一等,人类不必与它们交流。同样,行走水上的年轻人(耶稣)认为,年长女对海浪唱歌是违反了基督教规矩,要让海浪平息就要命令它们如此,自然是人类征服的对象。

原住民创世故事中的女神与《白鲸》中的亚哈、《鲁滨逊漂流记》中的鲁滨逊· 克鲁索和《皮袜子故事集》中的纳撒尼尔· 邦坡的相遇,和她们与《圣经》人物的相遇一样,看似荒唐、滑稽、搞笑,却通过将原住民创世故事和西方文学经典并置,引发两种哲学观、世界观、文化价值观的冲突,让读者从不同的视角看两种叙事所体现的对世界的不同理解。

作为一部文学作品,《草》的价值还在于其独特的叙事结构和方式。西方殖民者据以征服、统治、消灭原住民的手段之一是利用叙事文本。长期以来,面对殖民者文学叙事对原住民形象的扭曲、刻板化,甚至丑化,原住民文学的反抗是无力的。加拿大文学研究学者赫布· 怀利指出:“在欧洲中心的人种学视角下,原住民故事被误认为不够连贯也不够复杂。”托马斯· 金在《草》中同时采用了西方传统的线性叙事和原住民文学的循环叙事,两者相互交替并最终重叠汇合,构成了一部看似破碎混乱实则连贯复杂的作品。

《草》中的现实故事采用的是西方文学中传统的线性叙事结构。故事沿着一条时间的直线展开,虽然偶尔插叙回忆,但是回忆部分也有明确的时间点。这样的叙事结构使得故事的时间脉络相对清晰,情节发展有始有终。线性叙事也意味着时间只能朝着一个方向伸展,因此故事结束之后不可能从头再来一遍。换句话说,任何故事都是唯一的故事。

《草》中的神话故事采用的则是原住民传统文学中的循环叙事结构。每个故事似乎即将结束时,都会从头再来一遍,于是故事有了新的版本,这个新的版本由一个不同的叙述者讲述。这时,终点又回到起点,但是新的起点略有不同,情节也有所变化。没有任何故事是唯一的故事;任何事件都可以因为叙述者视角的不同而有不同的呈现。

两种叙事结构截然不同,却又相互关联。从小说的每一个片段来看,现实故事和神话故事各自展开,分别进行。从整部小说来看,循环叙事为线性叙事提供了一个框架,现实故事是在神话故事的框架之内讲述的。在小说的高潮,现实故事和神话故事汇合,神话故事中的人物改变了现实故事中的情节,西部片中总是打败“印第安人”的约翰· 韦恩“带着……难以置信的表情”看着“印第安人”回击;破坏了保留地生态的水坝在地震中垮塌。

线性叙事的唯一性使得《皮袜子故事集》等西方文学经典和西部片等影视作品看起来似乎是讲述原住民故事的唯一版本,但是,循环叙事让读者看到,它们只是殖民者视角下的一个版本。由于殖民者并不了解,或者拒绝了解,甚至故意曲解原住民的历史文化,他们的版本更不应该是唯一版本。循环叙事的包容性则使关于同一事件的不同版本得以共存,不仅原住民的形象可以得到多元呈现,而且殖民者的叙事也可以重新解读。

《最后的莫希干人》,作者:詹姆斯·库珀,译者:张顺生,版本:长江文艺出版社2007年3月

《最后的莫希干人》,作者:詹姆斯·库珀,译者:张顺生,版本:长江文艺出版社2007年3月

这部小说还采取了开放的叙事方式,讲故事的人和听故事的人都参与叙述过程,在此过程中故事可能被改写。这是对原住民口述文学传统的尊重,也是对殖民者叙事权威性的反抗。

小说由“俺”复述给原住民口头文学中著名的捣蛋鬼郊狼卡犹蒂听。卡犹蒂并不是被动地听故事,而是时常打断“俺”,或者问清某个细节,或者对人物情节进行评论。讲故事的人和听故事的人形成了互动的对话关系,这种互动不断提醒读者,叙事不是单向的,而是由双方共同参与完成。

“俺”复述的是四个神秘的原住民人物讲的故事。这四个人物轮流讲述,当其中一个人开始讲故事时,其他人提醒、提问、纠正,直到故事被“讲对了”。在小说第一部分,独行侠以“从前”作为故事的开头,受到质疑,他改以“很久以前,在一个遥远的地方”和“起初,神创造天地”开头,也被听故事的人否决。前两种开头常常出现在西方传统的故事之中,第三种则是《旧约· 创世记》的开头。最后,他以切罗基人在占卜仪式上讲故事时用的礼仪性开场白“Gha!Higayv:ligé:i:”开头,终于获得一致首肯。在殖民者通过叙事虚构原住民形象的情境下,原住民不应该讲殖民者的故事,而应该以自己的方式讲述自己的故事。

托马斯· 金使用线性叙事和循环叙事结构同样娴熟,使用书面叙事和口头叙事也同样得心应手。《草》中的现实故事采用西方传统的书面叙事,遣词造句符合英语规范,长句和短句、简单句和复杂句错落使用,安排得当,整体行文流畅,是英语写作的典范。《草》的神话故事使用口头叙事,传承了原住民文学的口述传统。

由于大多数原住民民族没有书面语言,他们的历史、文化、传说等都依靠口头叙事而代代相传。口述故事没有形成文字,没有经过几易其稿的增删润色,因而语言没有书面叙事规范,也没有书面叙事复杂,多使用短句,时常出现重复和离题等情况。托马斯· 金充分利用口头叙事的这些特点,创作了生动活泼的故事。

《草》的神话故事由大量对话组成,故事大量使用短句、不完整的句子,甚至是语法不够规范的句子,再现了口头对话的特色。故事中有很多重复之处,例如变化女掉到独木舟上的细节在一页里重复了很多次,这对西方读者而言是多余的,但是在口头叙事中,这是强调重点。故事中还有很多离题之处,特别在一个故事快要开始的时候,众人七嘴八舌,纷纷插话,谈论的是似乎与故事无关的话题,例如独行侠开始讲故事之前,听众有的要穿衣服,有的要开灯,有的想知道究竟该轮到谁讲了。这个混乱的场景营造了身临其境的现场感,清楚地展示了讲故事的人和听故事的人之间的互动。仔细阅读,会发现这些话题并非与小说毫不相干——鲁滨逊· 克鲁索给鹰眼穿的是自己那件“上面有棕榈树的红衬衫”,暗示了他在孤岛的经历;灯发出的光与上帝的出现有某种关联;关于轮到谁讲故事的讨论为后文关于民主的讨论开了个头。

原住民口述传统与西方书写传统的完美融合让读者看到,口头叙事和书面叙事各有特点,都可以有效地传递信息,阐述思想,表达情感。

对历史典故的诙谐化处理

《草》这部小说还有很多其他看点,其中俯拾皆是的典故和随处可见的幽默最具魅力。

(托马斯·金)

托马斯· 金对《圣经》、西方文学经典、北美殖民历史、原住民文学文化等非常熟悉,在整部小说中大量引用《圣经》典故和西方文学作品中的情节,大量影射历史事件和人物。最为独特之处是金给小说中的很多人物起了历史真实人物的名字,用历史人物的事迹暗示小说人物的品性特点。水牛· 比尔· 伯萨姆(Buffalo Bill Bursum)这个名字就是一个很有趣的例子。这个名字由水牛· 比尔和比尔· 伯萨姆两部分组成。历史上的水牛· 比尔(Buffalo Bill,真名威廉· F. 科迪)于1883年首创《水牛· 比尔· 科迪西部秀》,在美国巡回演出,将原住民塑造成刻板化的影响文明进程的野蛮种族。比尔· 伯萨姆则指霍尔姆· O. 伯萨姆。此人于1921年起草了臭名昭著的《伯萨姆法案》(Bursum Bill),该法案使得印第安人丧失了大片土地,让白人获得了土地所有权和水源使用权。了解了这两个历史人物的事迹,就能明白为什么名字由这两个人名组成的水牛· 比尔· 伯萨姆会开一家家庭娱乐电器商店,喜欢看西部片——特别是喜欢看片中“印第安人”被打败的场景,雇用原住民莱昂内尔· 红狗为他工作,还让莱昂内尔穿上滑稽的金色外套。

水牛比尔

发现小说中的幽默和领悟其中的典故一样,是阅读这部小说的乐趣之一。托马斯· 金有时描写原住民的幽默,有时展现自己的幽默。无论哪一种幽默,都是通过轻松的笑声揭露事件或逻辑背后的荒唐。

贯穿小说的一个重要事件是在保留地修建名为“巨鲸”的水坝。白人为了说服原住民修水坝是为了他们的利益,在报纸上刊登文章,“用各种曲线图、坐标图,以及灌溉、电力领域的各种专家的话令人信服地表明,水坝全面运转一年之后,部落就会赚到两百万加元”。文章发表后,原住民议事会紧急开会,“讨论如何使用这笔钱”。在会上, “霍默想要大声朗读那篇文章,却根本读不下去,因为他笑得太厉害了。有人建议他们把水坝重新命名为大鹅水坝或者金鹅水坝”。在抗议修建水坝的过程中,原住民始终处于劣势。他们通过召开紧急会议来假装严肃,揭露白人的谎言——白人以为原住民幼稚好骗,其实早就被原住民看穿;他们也通过重新命名水坝为“大鹅”,指出白人的做法其实很傻,因为水坝虽然能带来一时的利益,但最终会破坏生态环境,建水坝的做法是杀鹅取卵。

小说中的捣蛋鬼卡犹蒂也不时给读者带来笑声。例如,当听到邋遢泥· 邦坡说印第安人的嗅觉很灵敏时,卡犹蒂立即说:“我的嗅觉很灵敏,我一定是印第安人。”邋遢泥又说白人有慈悲心。“‘等一下,’卡犹蒂说,‘我也有慈悲心。我一定是白人。’”这时“俺”提醒卡犹蒂:“你是郊狼。”邋遢泥用二元对立观在“印第安人”和“白人”之间划的界线因为卡犹蒂的两句插话而瞬间瓦解。

这部小说主题严肃,结构独特,书中出现大量历史人物和事件,以及大量经典文学作品中的情节和人物,但是,作者用口语化的叙述和幽默诙谐的语言让整部作品自然流畅,一气呵成。每一次读这部小说,我都会因为读到幽默的细节而笑出声来,我也会因为作品对一些严肃话题的探索而掩卷深思。

2008年6月,小说出版15年后,时任加拿大总理史蒂芬· 哈珀向寄宿学校受害者正式道歉。很多原住民将这份道歉看作开启新时代的象征,但同时也看到哈珀回避了殖民者摧毁原住民文化的问题,而只有文化复兴才可以让原住民从漫长岁月中遭受的诸多苦难中渐渐走出来。文化复兴的进程漫长而艰难,其中一个重要的部分是重新“发现”、搜集、整理世代相传的故事并创作新的故事。这些故事纠正了殖民者文学中关于原住民的片面、虚假、错误的刻画,让原住民与本民族的历史重新联结,知道自己是谁、来自哪里、身在何处、与世界的关系怎样,从而让身体和精神的伤痛痊愈,带着对民族文化的自信去探索未来。在破除西方中心、提倡多元文化平等对话的当今时代,托马斯· 金的小说更是别具意义。

摘编 | 宫子

编辑 | 张进

校对 | 危卓