以黑人乔治·弗洛伊德之死为导火索,反种族主义抗议活动迅速席卷欧美,一些历史人物的雕像成为示威者的目标。

据《卫报》6月21日报道,美国自然历史博物馆将移除前总统西奥多·罗斯福的雕像,因为它将黑人和原住民刻画为被征服者和劣等种族。在此之前,美国发生了一系列类似事件,包括同盟军将领和领导人在内的与奴隶制有关的历史人物的雕像纷纷被拆除或毁坏。上周五,旧金山金门公园的前总统尤利西斯·S·格兰特的雕像亦被拆除。

此外,就在几天前,当地时间6月17日,牛津大学奥里尔学院也投票赞成拆除殖民主义者塞西尔·罗兹(Cecil Rhodes)的雕像;而6月7日,奴隶贩子爱德华·科尔斯顿(Edward Colton)在英国布里斯托的雕像早已被示威者推倒。人们将爱德华·科尔斯顿的雕像牢牢绑住,一同将它推向了布里斯托港口的河道处,就像处理一具尸体那样。

爱德华·科尔斯顿的雕像被推进河中。

当一座座雕像被建立时,建筑师们希望的是将某段历史和他们相信的某段叙事,保存在坚硬的岩石表面,从而得以纪念丰功伟绩、颂扬帝国神话,并以此教化后人。但事实上,其中有些雕像本身便萦绕着资本扩张和殖民统治带来的血腥味。因此,在这次席卷欧洲的毁弃雕像的行动中,我们也许能看到在欧洲人或许是发自内心的对现代历史的审视下,埋藏着一种难以言表的后殖民时代与后帝国时代的忧郁,这种忧郁是他们对过往的历史进程中的残酷暴行的羞耻与自我厌弃。

通过毁弃雕像,人们期望从这场良知的拷问里获得原谅、得到草创“新的正义”的许可。也许这样刻画显得太过刺眼,但如何与旧的正义真正分道扬镳是一个迫在眉睫的问题。在媒体和民众的狂欢之后,那些埋葬雕像的人又将以何种方式纪念他们创造的空白?

退一步说,埋葬雕像的义愤是值得称许的吗?他们开启手机的摄像头、希望将这样的一个事件彻底定格下来,形成一个确定的、无可变更的历史事件——这些照片难道不是新的雕塑吗?在拍摄这些照片的瞬间,人们同时完成了雕塑的毁弃和树立,这种数字时代的记忆狂热将摧毁雕像的道德意义降到接近冰点,留下的可能只有参与这次摧毁场景的短暂狂欢。

这些照片真的能改变制度性的、系统性的种族主义吗?

撰文丨陈儒鹏

雕塑狂热:构建理想化的历史情节和民族志

乔治·弗洛伊德的幽灵,飘荡在欧洲的上空。当人们以正义之名走上街头,他们在城市的四处看到那些耸立的雕像——它们也像幽灵一样闯入了当下“后种族社会”的公共生活。几个世纪前的建筑师们希望将他们那一代人经历的某段历史和他们相信的某段叙事保存在这些已然饱经风霜的岩石表面,从而得以纪念丰功伟绩、颂扬帝国神话,并以此教化后人。法国社会学家莫里斯·霍布瓦克 (Maurice Halbwachs) 认为记忆在很大程度上是一种社会现象,是公共生活中的一个重要的参与者。共同记忆将零散的、原子化的个体和宏大的社会与国族叙事关联在一起。相比启蒙思想家们对口耳相传和图书记载这样的“鲜活记忆”的推崇,霍布瓦克看重集体记忆、尤其是记忆的具体形式在公共空间的位置。

不同于文字的传承,雕像提供的是集体记忆的框架,这种具象的框架扮演着类似于宗教仪式的角色——以坚硬而完整的岩石塑造的雕像展现了建筑师及其所处的时代对于“共同不朽”追求。仰视雕像的人们会因为这样的感召而回到被凝结的历史瞬间,并在自上而下的压力之下,以近似于教义问答的方式实现和过往的对话。

雕像的不朽及其凌驾于语言的象征意义使得其刻画的历史与人物似乎有了通往永恒的能力。这一永恒为启蒙运动后“去魅”的世俗社会重新提供了神圣的维度,霍布瓦克认为人民在无言的雕像面前感知到“成为集体中一员的义务,这种义务驱使他们为雕像中铭刻的历史事件打上权威的光彩”——雕像占据了现代城市生活中的“崇高”的位置,公民对“崇高”履行的情感上的义务回馈给人们以知识与参与感。

这两者共同满足了人对于历史确定性的需求。于是雕像不仅仅将过去的历史埋藏在岩石的肌理之中,也赋予这一特定的事件与人物特定的历史地位,而自拿破仑战争以降的西方各国,尤其是英国,公共空间中的雕像群和纪念碑共同构建了一个理想化的历史情节和民族志。

伦敦一战纪念碑。

然而,有别于同时代的极右分子“父国咏歌”式的叙事,霍布瓦克并不否认集体记忆之中包含的暴力与压抑:“社会倾向于从记忆之中抹去那些破坏个体聚合或者造成社会孤立的内容”。此类倾向性决定了雕塑所代表的“回忆、认知与定位”(recall, recognize, localize) 的记忆过程也是一个忘却、否认与放逐的过程——城市雕塑群和纪念碑不仅仅塑造了一个露天的帝国征程博物馆,也在岩石表面蚀刻出了一个暗无天日的监狱。以欧洲为中心的现代性叙事正是在对受害者的放逐和对暴行的默许中走向了世界的前台,并在各帝国公民的认同和参与中获得了通往不朽的许可。

但不可忘却的是,移民浪潮让那些被放逐的游魂重新回到了帝国的腹地,他们在特拉法加尔广场寻找本族人的雕像时热切而忧郁的眼神牢牢地将周边的人钉住,仿佛历史的幽灵来到了当下的世界。

雕塑创造了一个鬼域,在岩石的表面与肌理同时住着两个幽灵,那个被铭刻的人物失去了血肉之躯,以一种超越历史的姿态在人们面前呈现着绝对的过去;而那些被忽视的人与事也并没有烟消云散,他们留存在轮廓、缝隙还有一些不为寻常人所见的角落——比如纳尔逊雕像基座上蚀刻的黑人士兵。

纳尔逊雕像基座的黑人士兵。

于是历史上每一次兴起的“雕塑与纪念狂热”也伴随着对公共历史、个人权益和公民的情感义务的激烈争辩。大多数英国城市的人物雕像和纪念碑其实是十九世纪后的产物。在此之前除了圣像之外,英国的人物雕塑主要集中于西敏寺的先贤或是王室成员;而拿破仑中的爆发驱使保守党人对集体记忆以及纪念雕像的重视。1802年,英国政府决定设立国家纪念碑理事会 (Committee of National Monuments) 并拨款40000英镑用以纪念战争英雄。苏格兰政府也紧随其后分别在格拉斯哥与爱丁堡卡尔顿山,建立了纪念碑以铭记纳尔逊将军和死难的苏格兰将士。

后来又在1844年到1852年期间分别在这两座城市修建了威灵顿公爵的塑像。法国大革命与拿破仑战争的震撼让包括埃德蒙·伯克在内的英国知识分子与保守党政客们感受到了劫后余生的幸运,和对死难将士及其所捍卫的英国政治传统的情感义务。

这一义务驱使着战后的雕塑狂热,同时掩盖了驱使这一狂热的焦虑:这些被纪念的历史又将以何种方式见证并维系英帝国和盎格鲁-撒克逊民族的荣耀,以及如何在下一次的危机到来之时保持一个安全的距离。对死者的情感义务和对国家安全的强烈焦虑推进着英国的雕像狂热达到顶峰。1838年,《泰晤士报》发文写道“在伦敦市方圆三十英里的地方竟然只有17座雕像,尽管20年前雕像的数量还不到现在的一半,而且彼时大多数还是君主的雕像。”

格拉斯哥的威灵顿公爵雕像。

19世纪中叶之后,这种雕像狂热逐渐被新的焦虑所取代——如英国诗人考文垂·帕特莫 (Coventry Patmore) 所言:“难道所有每一个史密斯都要有自己的雕像吗?”每一个维多利亚时代的家庭都希望能为自己故去的亲友树立一个雕像。同时随着自由党和激进分子尤其是工人阶级与新兴的社会主义者们发起对保守观念的质疑,雕像的树立、迁移和毁坏也成为了政治抗辩的一种形式。什么样的人、什么样的品质与贡献以及什么样的事件能够荣登永恒的基座,这是在后狂热时代的人所面临的困境。

工业革命之后兴起的各个工业城市为了改变千篇一律的城市风貌为当地的乡绅、资本家和慈善家树立了众多雕像——不同于伦敦和爱丁堡等地对人物雕塑的复古处理,改革者以及新的工业资本家的雕像无论是服饰还是姿态上更贴近他们的真实生活。第一次世界大战之后,英军少将爱德华·格莱钦恳请英国政府“把那些糟糕的、不知道为何人而树立的雕像给拆了”,与其树立雕像,倒不如把预算花在安抚生者和妥善纪念死者上。后来,希特勒的海狮计划彻底打碎了英国孤悬海外的安全地位,空袭摧毁了大量的公共建筑物和雕塑,恐怖的气氛笼罩在断壁残垣和残存的建筑上。

整个国家都悬在幸存与倾覆之间,这样的悬置感持续到了战后。前代的建筑师们期待雕塑能够达到不朽,这种期许在空袭和冷战之后落空了。雕塑不再是稳定的、不朽的历史见证者,在人类的浩劫之后,它的存续本身就是一次对历史的拷问、提醒着人们如果历史一直如雕像群所示的那样,文明的毁灭也许就在不远的将来。

黑色的大西洋:资本与死亡共舞产生的血腥

二战时的帝国渲染了一种团结的表象,然而战争结束后,随着第一批加勒比海英联邦地区的移民乘着温德拉什号 (Windrush) 来到他们的母国,蚀刻在雕塑上的黑色大西洋的幽灵——三角贸易与殖民掠夺——被释放了出来,而英国也将面对自身国族身份中最为分裂与忧悒的那一面。布里斯托港口的场景似乎随着大西洋的洋流通往另一个时空。1781年,一艘满载奴隶的英国商船 (Zong) 偏离了航道,在圭亚那停泊时,自知船上的补给支撑不下去的船长卢克·柯林伍德 (Luke Collingwood) 将船上133名患病的奴隶杀死并抛尸于茫茫大西洋上。甫一回到伦敦,柯林伍德船长便向保险公司提请赔偿,并在被拒绝之后状告保险公司的失责。法庭判决保险公司败诉,因柯林伍德的屠杀保全了剩余的健康的奴隶的商品价值。资本所象征的可替代性在这次法庭判决中大获全胜。

资本与死亡的共舞所产生的血腥与不安在人类历史的海洋里挥之不去,就像圭亚那小说家弗雷德·达吉亚尔 (Fred D’Aguiar) 在其发表于1997年的小说《喂养鬼魂》 (Feeding the Ghosts) 里重述的那样:“海洋就是奴隶制……飘荡的奴隶尸体在洋面上记录了他们曾经的生活。海浪将一页又一页记忆翻涌着,131个灵魂在大西洋海面飘荡,还有数不清的其他人……船长的记录里没有一点恐惧和羞耻,而唯一确证的是,这艘叫做Zong的航船、它无止尽的航程以及那些死难永远不能被抹去。死亡的过程开始了,但永远无法完成,因为死难还在重复。”

1781年屠杀事件。

与当下布里斯托义民们类似的是,19世纪初的废奴主义运动对这些屠杀与赔偿行为进行了猛烈的抨击,从而让英国在1807年通过了废除奴隶贸易的法案。法案甫一成功,便被英国人援引为文明的标杆,甚至于到了1820年,英国对奴隶贸易的唯一印象便是废奴运动——仿佛在短短的十年历史之间,英帝国得以卸下良心的重担,并获得忘却的许可,从而投身入后世被称为“现代性”的洪流之中。尽管这些被纳入资本的死亡舞蹈的灵魂最终改变了欧洲人对人的价值的定义,并成为后来海事商法改革的依据之一,然而他们还是无法抵挡住现代性的进程,飘荡在大西洋上。

这种选择性的失忆在遍布全英的奴隶贩子和奴隶主雕像面前显得很是无力。这些奴隶贩子们无疑是资本主义初期社会的杰出人士,他们也许像爱德华·科尔斯顿那样为各自的家乡或帝国的扩张慷慨解囊。为他们树立雕塑在当时看来是再合理不过的事情。然而,选择性遗忘的后果便是这些雕塑和神圣化的废奴主义者们在帝国的神龛上被共同供奉着,而帝国则马不停蹄地向着更快、更远和更广大的市场前进着。急于披上宗教良知和文明使者外衣的殖民者们无暇顾及自身财富的来源,他们希望这个世界都能复制粘贴他们所主导的文明形式。

也有类似于H.G. 威尔斯这样的有识之士希望建立一个公平交易的世界体系,世界生产线能够在各地区明确分工,从而实现效率和公平的统一。然而这类天真的幻想都未能摆脱欧洲中心的现代观念。就连所谓的“欧洲中心”也并不间的围绕一个现实的、地理性的欧洲。如印度史学家迪佩什·查克拉巴蒂 (Dipesh Chakrabarty) 在《欧洲外省化》一书中论证的那样,一个想象的、超现实的欧洲 (hyperreal Europe) 在漫长的资本主义发展进程中一定程度上占据了现实欧洲的地位,成为了一种日常的认知框架。

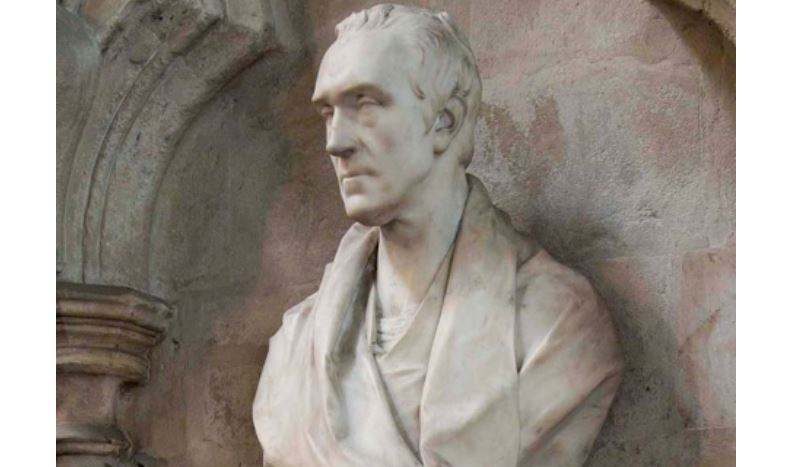

废奴运动倡导人Zachary Macaulay在西敏寺的塑像。

现实的欧洲远远未能达成其启蒙运动时的理想。英国脱欧与新冠疫情沉重地打击了欧盟和欧元区的团结。尽管由欧洲开启的资本时代远未退出历史的舞台,但这个由启蒙想象、大都会文明和资本逻辑共同构成的超现实欧洲已经成为落在欧洲人肩膀上的重担。如果我们以此重新看待这次席卷欧洲的毁弃雕像的行动,我们也许能看到在欧洲人或许是发自内心的对现代历史的审视之下,埋藏着一种难以言表的后殖民时代与后帝国时代的忧郁 (post-colonial and post-imperial melancholy)。

这种忧郁是对失去的帝国时代的感伤、也是对无法实现的超现实的欧洲的喟叹、更是对这些过往的历史进程中的残酷暴行的羞耻与自我厌弃。启蒙运动以降对理性和神智 (sanity) 的崇拜,则驱使当代的欧洲,尤其是英国,以近似狂热的暴力方式与过去的罪行一刀两断。将奴隶贩子的雕像推向大西洋的布里斯托义民们大概也无法幸免于这样的忧郁,他们一方面将愤怒导向自我和祖先,另一方面则以重复过往暴行的方式试图一刀切地将种族主义的过去纳入茫茫的大西洋里——这样的义愤值得称许吗?他们开启手机的摄像头、希望将这样的一个事件彻底定格下来,形成一个确定的、无可变更的历史事件——这些照片难道不是新的雕塑吗?在拍摄这些照片的瞬间,人们同时完成了雕塑的毁弃和树立,这种数字时代的记忆狂热将摧毁雕像的道德意义降到接近冰点,留下的可能只有参与这次摧毁场景的短暂狂欢。

这些照片真的能改变制度性的、系统性的种族主义吗?

1999年的《麦克弗森报告》 (The Stephen Lawrence Inquiry by Sir William Macpherson of Cluny) 调查了18岁的黑人少年斯蒂芬·劳伦斯遇刺案件,报告称“警方的失职、制度性的种族主义和领导的失败三者共同阻碍了对本案的调查”。在这份当时看来振聋发聩的报告看来,后殖民与后帝国时代的英国陷入了制度性的种族主义的危局,伊诺克·鲍威尔 (Enoch Powell) 的“血河”演讲 (rivers of blood) 似乎流淌到了英国的血管,后殖民时代的忧郁让种族狂热、自我审查和感怀伤逝三种情感诡异地浮现在英国人的音容笑貌和日常生活之中——人们无法掩饰内心对移民的敌视和冷淡,但当移民问题和种族矛盾再度爆发时,人们却又不断地质疑自我、尝试自我毁灭。

后帝国时代的英国一方面无法承受黑色的大西洋涌入英伦三岛、另一方面却只能在瞥见历史中的自我的残酷和冷漠后选择自我审视与放逐。扭捏作态的“好客”(conditional hospitality) 最终让岛内壁垒林立,四分五裂。忧郁的英国试图吞下殖民暴行和帝国幻灭的苦果,它希望一劳永逸地消化悲剧、挥别过去,以一个大西洋中飘荡的列岛的身份重新来过,然而这个被吞下的果子不仅苦不堪言,更在帝国的腹地生根发芽。这个新的生命一颗一颗结出来旧时代的暴力场景,帝国腹地的人们疲于奔命尝试赎罪或是遗忘,然而一次又一次地拉锯下来。黑色大西洋的幽灵不仅未能散去。它重重落下,炸裂了社会的平静表面。

“我们都在这里呀”:伸出双手回应黑人们的孤独

布里斯托港口的场景会是新的故事的开端吗?抑或旧的故事会重新上演?这一切或许取决于在布里斯托之后,人们将如何填补雕像移除后的空白、媒体将如何报道此类事件以及能否有新的形式来纪念与刻画这个动荡的时代。2013年Black Lives Matter (BLM) 兴起之后,有部分学者希望将其改为 All Lives Matter, 这看似是一种对人权的集体关怀,然而这看似中立的立场却涵盖着对“后种族时代” (post-racial) 的迷思。白人希望与种族时代永远道别,但他们忽略了在日常生活中他们司空见惯的黑人的尸体,而那些尸体从美国立国以来就一直在那里嘲弄着美国国父们建立的理想的宪法和政治体制。

这种制度性的不平等并不是一别两宽或是道德救赎就能解决的,白人对中立的渴求使他们居高临下,对黑人问出“我们能为你们做些什么吗?”即便这样的立场可能确实出于道德的考量,但他们也许并不期待收到相反的回应。即便他们真的得到许可时,单单是回应那无法宽慰的绝望就让一切的希望都抹上了恐惧的色彩。

爱德华·科尔斯顿雕塑下的黑奴雕塑。

美国诗人克劳蒂娅·兰金 (Claudia Rankine) 在一篇题为“哀悼是一种黑人生活的状态”(The condition of black life is one of mourning) 的文章中写道:“BLM运动也许可以被解读为一次尝试,因为黑人依旧生活在脆弱之中,所以它尝试在我们的日常文化中为哀悼保留一个位置。哀悼能够承载黑人生活固有的脆弱,也能担起他们未来生活中的不安。”一次成功的政治运动应当驱使着人们去改变或是拓宽原有的共情框架、并为历史的解读添加新的色彩。即便美国与欧洲社会的白人们能够尝试在公共生活中表达对种族主义的不满和怨愤,但如果黑色大西洋依旧无法到达欧美的海岸,那么这种公众的怨愤很难通往每一个黑人个体、甚至于后殖民时代的白人心态中的悲痛。

这些悲痛有自己的表达方式,这些方式也许并不诉诸语言,无法被量化,更与意识形态主导的话语大相径庭,它们积淀在一些手势、哼唱、或者是对某些物品的敏感与共情——甚至于人们无法预知这种悲痛会在什么时候突然笼罩上来,只是知道它一直在这里。

BLM运动最终要通往何处呢?它会不会再一次抱着康复和进步的目的,引领哀悼的人走向新的生活、计算悲痛的剂量、以公共方式表达怨愤,最后让人做新的美国梦呢?兰金在同一篇文章中提到:“如果马丁·路德·金引导的民权运动提出了改变美国公民生活的种种诉求,并让人们随时准备为了民权平等的达成而不惜生命的代价,BLM运动则渴望在人们的心态能发生改变——它希望人们能看到、认出来。”看到、认出来,看上去是很简单的事情,但如果人们真的能打破种族主义的认知框架,将黑人脆弱不堪的生命纳入真挚的悼念,将种族主义的过去纳入当下的意识,也许乔治·弗洛伊德的悲剧就不会发生,而布里斯托港口的居民也不会这么急于表达他们的义愤。

而这种改变需要走向社会深处、改变人们对历史、情感与他人的基本观念。就像兰金在《别让我孤独:美国抒情诗》里写的那样:“保罗·策兰说诗歌与握手并没有什么差别……握手是我们既定的一种仪式,在双手紧握的过程中,两人一个确定地说‘我在这儿’,另一个则将自己交托给对方‘在这儿呢’,诗歌就是这样吧——‘我在这儿’,‘在这儿呢’。”

克劳蒂娅·兰金

这次运动后的艺术和政治需要人们伸出双手以回应黑人们的孤独。人们并不一定要急于破坏、示威或者高呼某种理念,而可以试着真诚地把自己交托出去,毫无保留,退无可退。相信未来的希望与审视过去的绝望并不冲突,相反如果没有对过去绝望的深思和最后交托自我时的确信,未来的希望也只是空虚和噩梦的重演。这时,媒体的过分中立是一种背叛、忍让也是一种共谋。最为恶劣的是冷眼旁观,甚至鼓吹黑人只是制造骚乱的恐怖分子的人,这样的论调只会让社会的不义披着镇压暴力的外衣继续制造暴力。

而作为第三方中文世界的读者们,我们应当扪心自问这样的傲慢的冷眼嘲笑和对秩序的鼓吹是不是充斥着我们的日常话语?即便拆除雕像、毁灭文化的狂热在人们的日常生活中可能留下过创伤的回忆,但驱动这种行为的悲痛和忧悒不应该被无视,更不应该被嘲讽。

现在,在欧洲,人们依旧如末日审判那样审视着自己的过去。继开普敦大学移除殖民者塞西尔·罗兹的雕像之后,罗兹在牛津大学的雕像也终将被移除,罗兹奖学金或许也将成为历史。资本、民权和记忆的博弈还会在世界各地的舞台上演。尽管人们也许还很难看到新的故事,但也许希望就在不远处。就像纳尔逊·曼德拉的雕像在英国各处被树立起来那样,新世纪的记忆狂热和雕像的命运不再是自上而下的历史教化,更多的成为了各个族群、利益群体还有因为共同创痛而团结的人自发地纪念与哀悼的举措。

新世纪雕像的情感维度让岩石坚硬的外表流动了起来、让那些幽灵步入了日常生活。或许能有善良的人能真诚地将自己交托给黑色大西洋的创伤和有别于欧洲中心的另一种现代历史。打开亚马逊的网页,兰金的诗集和弗雷德里克·道格拉斯的传记已经销售一空,而在这一串畅销书单中,特立尼达作者C.L.R.詹姆斯1938年的著作《黑人雅各宾派:杜桑·卢杜维尔和圣多明哥革命》格外令人瞩目:在过去的一年里,那些曾经在法国殖民者面前高唱《马赛曲》的海地黑人革命者们重新被人们看到、认出来。

也许下一次,真的会有烈火吧?

作者 | 陈儒鹏

编辑 | 张进 罗东

校对 | 李世辉