一位出生在西湖边的艺术家,早年留学法国,因画功成名就。出国留学,他无非是想出人头地,光宗耀祖。但自从在巴黎见到伯希和的《敦煌石窟图录》后,他的命运便与敦煌紧紧联系在一起,人生之路也从此改变。从那以后的半个世纪,敦煌,让他尝尽人世甜苦,而他,让敦煌守住了举世闻名的炫彩夺目。

他是谁?他就是第一任敦煌研究院院长、被誉为“敦煌守护神”的艺术家——常书鸿。

1936年,常书鸿毅然放弃了法国的安定生活和创作环境,在战火纷飞的中日战争乱世中,回到祖国。1943年,他又几经转折抵达敦煌莫高窟,在严酷的自然环境和极其匮乏的物质条件下,筹备建立敦煌艺术研究所,并担任首任所长,由此开始了对莫高窟有组织、有系统的保护和研究工作。

日本作家池田大作曾问常书鸿:“如果来生再到人世,你将选择什么样的职业?”常书鸿回答:“如果真的还有来世,我将还是常书鸿。我要去完成我想为敦煌所做而尚未做完的工作。”在常书鸿之后,段文杰、樊锦诗、赵声良……几代莫高窟人接过“敦煌守护者”的使命,让敦煌文物保护工作不再“危机重重”,展示出了熠熠生辉的全新面貌。但回顾百年敦煌文物保护史,常书鸿的敦煌一生,已是敦煌往事的一部分。

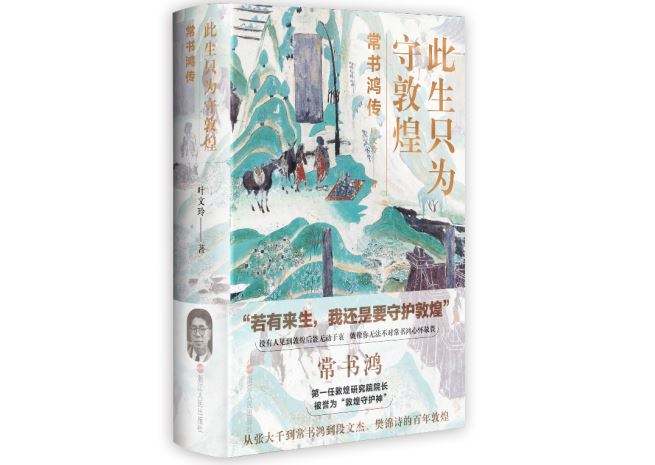

为了详尽、完整、可信的阐述常书鸿的一生,与常书鸿结识于1983年的作家叶文玲,六次前往敦煌,与常书鸿先生及其家人、友人建立了非常好的友谊,收集了大量第一手资料,写下了《此生只为守敦煌:常书鸿传》,讲述了从张大千到常书鸿再到段文杰、樊锦诗的百年敦煌故事,揭示了常书鸿一生守护敦煌的决心和痴心。

以下内容节选自叶文玲所著的《此生只为守敦煌:常书鸿传》,较原文有删节修改,由出版社授权刊发。

《此生只为守敦煌:常书鸿传》,叶文玲著,浙江人民出版社2020年6月版。

原文作者 | 叶文玲

摘编 | 何安安

初入敦煌:一到这儿就没有挪窝的打算了

芝秀,亲爱的:

你好!

我伏在莫高窟前的一块大石头上给你写这封信。

就在写下这行字时,我还是忍不住抬头看看周围,看了又看我还是不相信:是梦中还是真实?我竟真的来到了敦煌?我竟真的来到了千佛洞?

芝秀,先不说别的,光凭我看到的第一眼我就可以说:这一个多月来,我们所吃过的苦头,全都不算什么!也就是说:很值!岂止是很值?从看到它的第一眼起我就在心里说:哪怕以后为它死在这里,也值!……真的。

哦,你一定不高兴我说这个不吉利的字。好,那就不说。但我还是要说:我真后悔没让你马上跟着一起来,你来了,说不定比我更着迷,更不愿离开一步了,因为你是学雕塑的。你到这里,就明白什么叫“百闻不如一见”了!

因为急不可耐,更因为这会儿的“写”的条件,我只能先给你大体描述一下这里的状况,你一定会很有兴趣读下去的。

过去,我自以为对这个宝库已经很了解,可现在我才明白,那是一知半解,很肤浅,也很零碎。仅就千佛洞这个名称而言,我总以为是由于有千座佛像而得名,看了《重修莫高窟碑文》(698年李怀让写的)以后,才知这个石窟名字的由来。莫高窟始建于366年,到唐代立莫高窟碑时,已有大小窟龛一千多个,可惜到现在,保存较为完好的只数百个。多亏画坛的老大哥张大千,他在前年和去年两次到这里,(顺便告诉你:他可能快要走了,这里面有很多复杂的难以明言的原因,这一两天我会见他的。)也曾就自己所调查的顺序编过号:309个。但更准确的数字将有待我们以后的工作来证实。就这数百个,也可以说它是我们国家现存的石窟寺中规模最大、保存最完好、最古老的艺术宝库之一。它分南北二区,南区长约940米,北区长约720米,壁画总面积44830平方米!如果将这些壁画排成2米高的画展出,这个画廊可达25千米!你看看!我不厌其烦地告诉你这些数字,就是想说,亲见这里(而且还是粗粗一见)后我的震惊。我们在巴黎时,不是常常惊叹卢浮宫的辉煌和其他种种历史遗迹给我们的那种“何时才能看得尽”的感慨吗?敦煌的这个莫高窟,就历史的悠久和其包含的文献价值,都可以说一点不逊色于世界各地任何一个艺术宝库,因而,把敦煌壁画称之为世界上唯一而最大的古代艺术画廊,当之无愧!

芝秀,写到这里,我真想站在三危山上,重复一句徐悲鸿先生说过的话:中国的画家们,如果你们没有来过这个世界上唯一而最大的古代艺术画廊,那么就绝对成不了一个好画家!

要给你说的是那样多!我都不知道先从哪一头写起为好……

说到这里,我想我忘了先告诉你:你知道敦煌的真正含义是什么吗?这里的文献上说:敦煌,“敦,大也;煌,盛也”。这名字太好了,这才是真正的名副其实!……

“老师,你在这里,叫我好找!”龚祥礼气喘吁吁跑过来。“李校长病了,躺在土炕上直哼,我去找老喇嘛,他拿出一包土药,说是去风散什么的,也不知管不管用,敢不敢给他吃?”

常书鸿一听,连忙收起石头上的信纸物什,着急地问:“李校长发没发烧?”

1933年,常书鸿一家在巴黎。

龚祥礼说的情形使他格外着急。原来定的秘书王子云没有来,就另调了这位天水中学的校长李赞亭,他将是最得力的助手,整个研究所的枢纽式人物,可刚到他就躺倒了。

“他是路上累的。他原来就有胃病。刚才还问我们是在这里住下去还是回敦煌县城去。”

常书鸿一听就急了:“不在这儿住还能在哪里住?不是都知道的吗,敦煌县城离这里三十多里路,一来一去,以后我们又没有什么交通工具,在县城住怎么工作?”

龚祥礼看了他一眼,惶恐地说:“不光他,陈延儒也问过这个问题。”

常书鸿边走边说:“不管怎样,原定的计划不变,研究所筹委会就设在这里,一会你就去写块牌子挂上。”

龚祥礼唯唯应着,心想:常老师是一到这儿就没有挪窝的打算了。

粗糙的木牌上有“敦煌研究所筹委会”几个大字

中寺(皇庆寺)前,挂上了一块粗糙的木牌,牌子上有“敦煌研究所筹委会”几个墨汁淋漓的大字。

中寺内最大的一间土房中,一铺大炕几乎占了这间房子的一半,一盏特殊的小灯挂在炕前的柱上。这盏从老喇嘛那里借来的“灯”小得就像一个香火盏——一块木头挖成了一个碗形的小盅,盅里盛着一星星油,一根灯芯跳动着豆瓣大的火焰。但就是这片火焰,却照亮了“筹委会”全体成员的一张张风尘未洗而疲色尚存的脸。

20世纪初,莫高窟破败的景象。

他们在灯影中忙碌,张罗着做到这儿后的第一顿晚饭。

主食端上来了,是一锅热气腾腾的厚面片。与寺中的小喇嘛一起端锅进来的龚祥礼说:“诸位老师多多包涵,面汤里没有放盐,我听说,这里的水很咸。”

小喇嘛自我介绍说姓徐。徐喇嘛继续说:“俺们吃饭是不搁盐的,可给先生们还是准备了菜。”菜也端了上来,是两碟:一是咸韭菜,二是咸辣子。

这里唯一可坐的就是这盘大炕。辛普德到底是本省人,很熟练地立即在炕上盘腿坐下了。常书鸿也想学他的样子就座,却不料怎么也弯不过来这两条腿,只好半倚半坐地斜坐在炕沿;陈延儒也想效法,不料一不留神,差点翻了个跟头!

饭菜是有了,可是,却没有筷子。龚祥礼又笑嘻嘻地从怀里掏出一大把红柳枝,那柳枝虽然不一样粗细,却刮了皮,长短割得很整齐。

常书鸿吃惊地顿顿筷子说:“小龚多亏你想得周全,你从哪里搞的?”

“天长地阔,河滩上满是红柳,削一千双也有。”

“嗨,那么今晚我们这顿饭呀,真是地地道道的‘粗枝大叶’!”

大家一愣,随即笑了。可不是吗,筷子是红柳条削的“粗枝”,面条是切得指头宽的“大叶”。吃完这顿“粗枝大叶”饭,常书鸿当即请大家再稍稍待上一会,他要宣布工作。

1932年,常书鸿夫妇与王临乙、吕斯百等在里昂合影。

众人一听,再次领教了这位副主任的“拼命三郎”脾气——刚来第一夜呐,还没歇过神来,就要工作。但是,这想头只在大家的脑子里打转转,没有一个人作声。连只喝了一小口面汤的李赞亭,也用手掌按着胃部,支起身子听。

常书鸿拿出一个早就准备好的巴掌大的小本本说:“我知道大家都累了,但我想,我们大家的事,应该让大家都知道。别的不多说,我先宣布我们这个筹委会要办的几件事。大家知道,敦煌莫高窟收归国有是我们出发前就决定的,现在我们已经把中寺定为筹委会的会址。以后,我们大家的吃喝拉撒睡,就都在这里了。我也问过,大家也看过了,这中寺也叫皇庆寺,别看只有七八间土房,却是这儿最好的房子。从今晚起,我们每人一间房,明天就按各人的分工分头行事。主要的工作嘛,自然一是要着手石窟初步调查;二是石窟内部清理;三是石窟内遗物古迹的集纳。当然,这些工作量很大,我们要一步步来。我想先告诉大家的是:我们的会计辛普德先生跟我说了,出发前教育部共给五万元经费,因为请了好几位摄影专家,他们从重庆乘飞机就把我们5万元经费花掉了三分之一,加上我们一路来的开销,现在已经所剩无几了。这问题有点严重,但眼前还不至于揭不开锅。以后真要揭不开锅了要别人临时接济怕也很难,大家都知道的,远水不解近渴,所以我们很可能会过苦日子。这方面一是请大家要有思想准备,二是要请辛普德将我们的账记好,一笔一笔,买个柴米油盐火柴煤油什么的,都要入账。反正我们这几个有限的钱,要一点点掰细了花,你们说对不对?”

1955年,常书鸿在敦煌莫高窟第369窟临摹。

常书鸿停了停,也不等大家回答,又顾自说了下去:“当务之急是解决交通问题,起码得借辆车子吧,所以你们先好好休息两天,做点准备工作,看看什么东西是我们必须在城里购买的。我明天准备交通工具,至迟后天,带普德先走一趟敦煌县城,见一见那个陈县长,看他能否看在我们带的这颗红漆大印份上,给我们一些方便……”

“常主任,不是说这是离县城很远,几十里路这样走着去,要多长时间呢?”

“我问过老喇嘛了,他说明天帮我们在附近的村子里借辆木轮的老牛车,就这样往返,也得要一天一夜。”

龚祥礼说:“老师,我年轻,我去吧,你可以先休息两天,好不好?”

“不!”常书鸿说,“我是负责人,我不先去一趟,怕那县太爷不把你这小伙子放在眼里哩!我就权当锻炼锻炼身子骨,熟悉熟悉地方,我这人走长路没有一点问题。”

他要呼吁全天下的人:你们快来救救莫高窟

土炕上的小窗射进来一缕晨光,一看表:7点钟了。他慌忙起了身,周围还是一片寂静。

敦煌莫高窟第217 窟《观无量寿经变》(盛唐)。

他记着昨天就已走过好多遍的小路,马上就来到了九层楼下。

他推开了那扇形同虚设的朽坏的大殿大门,瞻仰了一下这座大佛——在这一层楼,他看到的自然只是大佛的基座,大佛的脚趾。

他走了出来,然后又沿着旁边的小路,一个一个石窟地查看。只见那个昨天还是鲜明亮丽的444号洞窟的窟顶,已被一夜风沙吹堆成一道细沙的瀑布。现在,风已停,这道流沙的细瀑却不止,这道道沙流已经把原来坍塌在洞口的一大块崖石也淹没了,那原本画得龙飞凤舞的穹顶,现在只在流沙中翘着一只角,就像一只呼救的手臂。

常书鸿的心一惊,赶紧出了这洞子,又接着看了下去。一处、两处、三处……光这南区洞窟密集的下层,就有上百个洞窟已遭流沙掩埋!

常书鸿的心紧缩了起来。他万万没想到,昨夜,美妙的香音神“托”给他那样一个佳梦,却又立刻将这样一副破碎的景象呈现在他面前。

他心酸地抬头望望九层楼大殿的飞檐,那一串铁马风铃还在微风中发出叮叮之声。

敦煌莫高窟第254窟《萨埵那太子舍身饲虎图》(北魏),这幅壁画是常书鸿认为最动人的。

他一阵冲动,恨不能跃身而起,抓住那根大槌,敲出震天动地的鼓声,他要击鼓告急,他要呼吁全天下的人:你们快来救救莫高窟!

芝秀,亲爱的:

请原谅我这封信写写停停,不知什么时候才能发出去。不过这样也好,我可以写得更详细些,把这儿的情形给你讲得更清楚。来此之前,我们都不清楚是什么人发现了敦煌。我给你说,不,我干脆将这段文字抄给你,你一看就明白了——

“……有沙门乐樽,戒行清虚,执心恬静,尝杖锡林野,行至此山,忽见金光,状有千佛,遂架空凿岩,造窟一龛。次有法良禅师,从东届此,又于僔师窟侧,更即营建。伽蓝之起,滥觞于二僧……”下面还有:“……此山,即三危山,由乐樽发愿始建并由后继者相继构建佛窟的这片地域,就是敦煌……”

芝秀:现在人们看到的,只是敦煌的残破和没落,你可知它以前的辉煌?唐碑的谒记上说:当时有数以千计的石窟,窟前有木构的窟檐,并有栈道相通。山上建起了一座座金碧辉煌的殿堂,周檐画栋,光彩夺目。而窟前是“前流长河,波映重阁”。这长河,大概就是现在被称为宕泉河的这条河,当然,现在河水没那么宽长了。我说的是从前,芝秀,光这八个字,你也可以体会体会,这儿过去是多么美丽!无怪斯坦因称敦煌为“亚洲的十字路口”……

芝秀:我在前几天写的信里提到了这里壁画数量的巨大,数目可以查,但你简直无法想象它的辉煌和艺术价值。这里,无论从洞窟建筑结构、壁画的装饰布置,还是画面的主题内容和民族特征以及时代风格来说,都是4世纪到14世纪这千余年中,无数艺术匠师们呕心沥血、天才智慧的艺术结晶。我想说的是置身在此,每一个洞窟都会令你流连忘返,每一座塑像都会叫你陶醉不已!

我特别欣赏那些建于五代的窟檐斗拱的鲜艳花纹和隋代窟顶的联珠飞马图案,再就是像顾恺之春蚕吐丝般的人物衣纹勾勒,还有极具吴道子画风的“舞带当风”的盛唐飞天。要向你介绍的是那样多,啊,芝秀,你简直不知道那些飞天有多么美妙——(在这里,喇嘛们喜欢把她[他]们叫作“香音神”。这叫法也很美妙)真正是一窟一个样!真正是可爱极了,美极了!请注意,我在这里用了“他”和“她”。因为,我们在巴黎看到那本《敦煌石窟图录》时,以为飞天只是女身,现在我可以告诉你:飞天,还有男身。你不知道那是些多么轻盈而又个个生动的形象!那种金碧辉煌的李思训般的用色,那充分体现民族传统和时代风格的山水人物绘画,真是栩栩如生,呼之欲出。

这一切的一切,都是伯希和的《敦煌石窟图录》所没能展示出来的绚丽色彩,那种描写人物所用的线条,真是粗犷遒劲,有力极了!在这里,我们看到的是比乔托早一千多年的具有高度现实主义风格的唐代人物和风景画,比如第275窟,是东晋十六国时期的作品,说的是毗楞竭梨王本生的故事,就十分能代表河西当地民族画师们的高超画技和大胆的风格。还有,我最喜欢的是217窟一幅叫作《化城喻品》的壁画。它令我想起了乔托的《小鸟说法图》。与之相较,(你一定记得这位文艺复兴时期的意大利大师。我们一块去英国时不是看过他的画吗?)乔的画在艺术造诣上就相形见绌了。因为《说法图》只是将人物穿插在简单的风景中,另外也只画出了小鸟或在地面走动或在展翅飞翔,使人有生动的感觉。而《化城喻品》里,却是一幅非常明丽的初春景象:山峦重叠,行人在弯曲的乡村小道上鱼贯而行,画中所运用的就是中国民族传统绘画的那种高超的“散点透视法”。这在今人,当然不稀奇,可他们是在千余年前的盛唐时期,芝秀:一千多年前呀!你想想!

芝秀:写到这儿,我再次发觉自己太傻,我写这些东西做什么?以后你反正要来的,你亲自到这里来看看不是更加明白吗?

写到这儿,常书鸿又停住了。

常书鸿与女儿常莎娜合影。

他很想把那天去找县太爷的经过也写上一二,可又怕把这儿的艰难情形暴露出来,芝秀听了会心生疑惑,以后再让她来,她就会打退堂鼓了。如此一想,他的笔就凝滞了。

但是,“会见县太爷”的不快和愤然情绪,却仍然在他脑海里盘旋不去。

这没有土的墙要能筑成,你打我三百大板

不顾坐了大半夜牛车的劳顿,常书鸿在约定的时刻来到了县府衙门。

在公众场合他是注意修饰的,衣履整洁是他一向认定的文明和礼貌。这几年与芝秀在一块生活,更养成了他的这一习惯。所以,尽管跋涉一长夜,常书鸿在进县衙门前,还在一个小小理发店里洗了脸面,他不能带着一脸尘沙去见一个需要谈判的陌生人。

听说县长姓陈,这无疑中又加深了他的好感——他与芝秀五百年前是一家!当他带着这种无来由又有来由的自然感觉,带着自然而随便的笑容,习惯地掸掸帽子,在陈西谷县长的县衙办公室那把花梨木椅子上就座时,他自认今天这一趟不会白跑。

陈县长比他想象的年轻许多,有很重的湖北口音,说话一口一个“鄙人”的很有点谦恭状,可他那满嘴浓重的烟味和一笑就露出的鲜红的牙床,却让人一听一看都不太舒服。

常书鸿知道可能是自己过于挑剔的本性使然,他克制着情绪,依然斯文儒雅地尽量保持应有的礼节。

敦煌莫高窟第61 窟《五台山图》局部(五代)。

“常先生,敝县是小县、穷县,先生一看就明白,鄙人不是不肯出力,实在是难以对先生的大举有所帮助……”

常书鸿说:“陈县长,其实我的要求很简单,我们来的那天就看到了:莫高窟成了无人管理的废墟。当前,最严重的问题是流沙的侵袭。您知道我们这个研究所的主要任务是保护敦煌石窟的,如果不制服流沙,不把现在洞窟的积沙清理掉,石窟迟早将会被流沙淹没……”

“唔,鄙人知道,鄙人知道。”陈县长不住点着头,“可这是天灾,天灾是无能为力的,以前来过的诸位先生都提过这件事,张大千先生,还有于院长,都是大人物,可是,这种治天灾的事,鄙人无能为力……”

常书鸿着急地说:“陈县长,你先听我把话说完。风停时,我们全部人员都集中起来去看了究竟,又专门请教住在下寺的那位姓易的老喇嘛,他是个住持,他在这儿待的时间长,有经验。他说过去王道士就是用流水冲沙的办法来清除洞中的积沙,此法很简陋但也可行,我们那天也试着干了一下,但我们的人手太少,缺少工具,做这样的活又不在行。我粗粗算了一下,如果把洞中的流沙全部清除干净,光雇民工就要法币300万元,但我们的全部资金只有5万元,且已所剩无几,所以我们想……”

不知那陈县长故意还是习惯使然,一边听着常书鸿诉说,一边竟毫无顾忌地半闭眼皮,打起了呵欠!

常书鸿捺着火气继续往下说:“陈县长,我们发现,破坏洞窟的因素,除不可抗拒的气候因素外,还有人为的因素。比方,附近那些牧民,一点不知这石窟周围的树,是天然的保护林,他们把牛羊牵到洞窟附近放牧,让牲口任意啃那些树,树皮一啃光,那树还不得枯死?所以我们希望县府能出个文告,严厉禁止牧民到千佛洞来放牛放羊,违者处罚……”

“你是说出文告吗?那好说,这件事鄙人可以叫下属立马办,只是常先生你要知道,这儿的牧民都是睁眼瞎,没有文化,哪个识得了字哟?恐怕贴了文告也无济于事,于事无补的。”

“定了这条规矩总比不定好!陈县长,我们还想出了比较能解决问题的办法,我是说为了加强管理,保护树木以防风沙,我们计划在莫高窟前建造一堵长达两千米的土墙,把石窟群围在土墙里面,这样就可以起到保护洞窟的作用。”

“什么?造土墙?你是说在莫高窟造土墙?哈哈哈!”陈县长立即抬起眼皮,尖声笑了起来,那一口红色的牙床肉也全都龇了出来。“常先生,你真是个书呆子!竟然想到在那个沙土窝里造土墙!哈哈哈!这没有土的墙要能筑成,你打我三百大板!”常书鸿的血一下子冲上头顶,这笑声特别令他刺耳,使他明明白白感受到对方的奚落。他万分不快,但又觉着是自己刚才没将来由完全说透,目的未达,怎可罢休?

1954 年,常书鸿在莫高窟峭壁上指导工作人员维修栈道。

他顿了顿,又说:“陈县长,你不要笑,我觉得这也没有什么可笑的,我今天来,就是来请求你的帮助。如果不对敦煌石窟采取紧急措施,石窟的民族宝藏就会一天天受损失,我们怎么可以对这一严重状况听之任之?作为一方父母官,你肩头有责啊!”

“常先生,我不是笑话你的责任心。我是说你来自南方,此地不是你们浙江,也不是我的老家湖北,我们是在敦煌,在鸣沙山千佛洞的脚底下!你也看到了,这里满眼都是沙沙沙,你叫我到哪里给你们弄土去?没有土又怎样筑这堵墙?这真是比筑万里长城还要难的事啊!教授先生,你们那里的先生恐怕都是读书读呆了的书呆子,说得容易,你倒想想看,怎么做啊!教授先生,我真是爱莫能助,没有办法,实在没有办法!”

实在没有办法!——这是说,县长已断然封死了他再请求的大门了,那么,他还呆在这里干什么?这副可憎可厌的嘴脸难道还没看够?他愤愤然地站起来,拂袖就走。

“常先生,别走嘛,有事好商量,有话慢慢说,我已经吩咐给你备饭了,吃了饭再走嘛!”

“我不是来要饭吃的!”气极了的常书鸿,头也不回地说。

无论如何要把土墙筑起来

常书鸿真是气糊涂了。瞧,走着走着,怎么又转到这条路来了?

不行,他得好好想想。

世上没有后悔药。今天,他可真是后悔呵,千不该万不该去找这么一个滑头的县长,千辛万苦走了这么远来,难道就是为了受他的一顿奚落?第一次和地方官员打交道,就碰了这个软钉子,真晦气!今天他本来打算让这个姓陈的先借他一笔款子,让他们先雇一些民工,把流沙清掉,把围墙筑起来,以后,他再给教育部写信,说明情况,请部里汇一笔款子来。可这姓陈的,一下子就把门给堵死了!可恶,真可恶!

常书鸿速写《修缮大佛殿》。

日当午了。常书鸿一屁股坐在了城外的沙堆上,一边胡思乱想,一边两手无目的地抠挖着身下的沙丘。哦,真是的,这儿满眼黄沙,哪来的土啊!这陈西谷也是道出了实情,可是,难道就这么罢休了不成?不,不,事情刚开头总有困难,他不能放弃,即便有千难万险,这墙一定要筑起来!

这墙一定要筑起来!他自言自语地说,声音之大,将自己都吓了一跳!

他突然感到唇干舌燥。即使马上走,一时也走不回莫高窟。还是设法找辆顺路的牛车回去吧。悠悠万事,吃饭为要,饭总是要吃的,那么,到附近的小饭馆里吃了饭再走吧!哎呀,这次出门慌忙,也不知带钱了没有?

他将手伸进大衣的内口袋,却摸出来一张折着的图纸。一见这张图纸,他的眼睛霎时亮了起来。

……芝秀,我接着给你说说一张图纸的故事。

我忘了告诉你:我来了后就想早日见着大千先生,可不巧的是,当时他到西千佛洞去了,近日即可回来,回来后听说他还要去安西榆林窟,你知道吗,榆林窟也是敦煌石窟群的组成部分,那辉煌的程度也不亚于莫高窟,只是规模小一点而已。我准备到时候与大千先生一块去看一看。对了,还有住在这儿的向达先生、谢稚柳先生,很多人,他们都要去榆林窟的。大千说待榆林窟的临摹结束后就返重庆,他还说希望在返回前,我们能够长谈……

对了,在这儿,我还见到了中央研究院西北史地考察团的向达先生,他也是个很有学问的敦煌研究专家。还有谢稚柳,谢是著名画家,你知道的。你看,这儿也不是那么可怕,这么有名的人物不是都能在这儿住下吗?

芝秀:再接着写这信时,我已从安西回来了。我和大千一起去又分头回来的。大千还有许多事要做,时间又紧迫,我们虽然没有如原来所期望的那样畅谈,但他把自己两次来敦煌,在莫高窟细细考察后所做的一本资料都留给我了,资料里,还有他对莫高窟逐一考察后编的号。这是一份很宝贵的记录,尽管精确与否还有待我们以后逐一再考察审核,但毕竟是他两度来此工作最辛苦的见证。大千在敦煌这几年,收获极大,他在莫高窟、西千佛洞还有榆林窟,前后共临摹成276件作品,他三次去榆林窟,终把第3窟那几幅最宏大的壁画也临下来了,这是多么了不起的工程!他自己也说,临摹了这些壁画,将使他受益终生!……临走时,大千紧紧握着我的手说:“我们走了,你还要在这里无穷无尽行使研究和保护之责,书鸿,这可是一个长期的甚至是无期的徒刑呀!”

我明白他这话的深意。当然,他并不是吓唬我,我相信他说此话的真诚,我想告诉他:我完全有这个思想准备。但我没有说出来……

写了这几行,常书鸿顿了一下,把张大千说的这两句话涂掉了。一看涂得难看,这两行字又恰恰在信纸下方,就把这段话裁掉了。然后又接着写:

临别前,他还送了我一张……喂,我先不告诉你,让你猜!你一定骂我尽给你卖关子,当然,只要你一来,这关子也就不成秘密了!亲爱的,让我附着你的耳朵告诉你吧!大千给的这张东西可是无价之宝!

还有,大千先生将跟随他多年的一位姓窦的杂工介绍给我,希望我们能留用他。我看这人很能干,当然答应了。在这儿找一个诚实能干的人也很不容易……当然,找几个工人做帮手做点杂活不难,难的是生活上的一些很琐碎很具体的事,所以我还是想念你们,无可遏止地想念你们……

无论如何要把土墙筑起来!中寺的土炕旁,大家日日议论的都是这个话题。

1943年,常书鸿(梯子下站立者)等人在敦煌莫高窟考察千相塔。罗寄梅拍摄,孙志军供图。

一定要把土墙筑起来!常书鸿魂牵梦萦的就是这件事。全所的人想的也是这件事。

土!土!土!他觉得,为了这堵土墙和筑土墙的土,他都要疯了!

本文选自《此生只为守敦煌:常书鸿传》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有,由出版社授权刊发。

原文作者 | 叶文玲

摘编 | 何安安

编辑 | 罗东

校对 | 王心